到博物館追尋歷史腳步,正成為生活潮流和文化現象。

除了南京博物院、揚州中國大運河博物館這些網紅博物館,江蘇還有很多特色博物館。現代快報記者圍繞吃、穿、用、讀等日常生活主題,帶你打卡這些特色博物館。

民以食為天,吃乃人生第一大事。5月12日,記者來到了淮揚菜博物館、泰州早茶博物館、宿遷酒博物館,這里有哪些寶藏與我們的餐桌有關呢?全球9座城市被授予世界美食之都的稱號,江蘇淮安、揚州占了兩個,這個特別“會吃”的省份有怎樣的故事呢?

淮安·中國淮揚菜文化博物館:一日三餐藏萬千風味

早起吃一籠蟹黃湯包,配著特有的長魚面;中午安排上軟兜長魚、獅子頭、開洋蒲菜、平橋豆腐;晚上再喝點干絲湯、搭配著“淮點三春”,偶爾再尅個龍蝦,嗦份螺螄。淮安人對美食從不含糊,常常調侃自己就是“好吃”, 什么菜搭配什么料,那是相當講究。

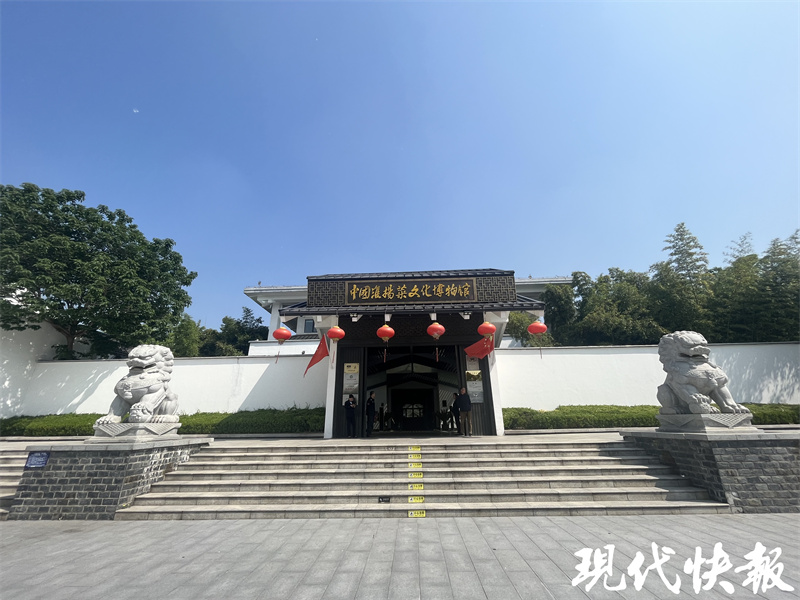

淮安人愛吃、會吃從何時開始呢?這就要去中國淮揚菜文化博物館尋找答案。博物館位于淮安市清江浦區古淮河生態景區旁,是目前國內最大的主題性菜系文化博物館。

△淮安·中國淮揚菜文化博物館

在兩千年前,淮安的漢賦大家枚乘就在他的《七發》中,列舉了大量的淮揚菜。現在所稱的淮揚菜,是由淮幫菜、揚幫菜、京幫菜、蘇幫菜、滬幫菜、杭幫菜、甬幫菜和徽幫菜等融合發展而來。記者在展廳看到,除了著名的“開國第一宴”,淮揚菜中還有一些具有特色的宴席,如全魚席、全羊席、全鱔席、山花齋等。其中全鱔席也稱之為長魚席,長魚即黃鱔。黃鱔體量小,廚師要用它做出上百種美味,所以被業內人士公認為“屠龍神技”。

展廳里,除了當時用來盛菜的一些器皿,當然少不了淮揚菜的模型展品,在開國第一宴展區,不少游客來拍照打卡,聽著講解員說它背后的故事。

△淮安·開國第一宴

展廳里,一張手寫菜單吸引了記者的注意,這是周總理1959年手寫菜單的復印件,上面寫著:湯包、干絲湯、獅子頭……周恩來總理1898年出生在淮安的駙馬巷,他從小喝著運河水,吃著淮揚菜長大,他不僅愛吃淮揚菜也愛做菜。

△淮安·獅子頭

“南船北馬王營渡,九省通衢石碼頭”。博物館內復原了古時的場景,繁榮的淮揚經濟,產生了多層次的飲食需求,刺激和推動了餐飲業的發展興盛,造就了“清淮八十里,臨流半酒家。”的盛況。清江浦碼頭鎮到山陽城南門外,沿河商鋪有一半以上是酒店客棧,全天候通宵營業,給日夜兼程的商旅們帶來極大的便利,當時最多的時候從事餐飲服務業的有近十萬人。由此可見,淮安和美食的淵源由來已久。

△淮安復原古時場景

揚州·中國淮揚菜博物館:珍饈佳肴里嘗百味人生

中國淮揚菜博物館位于揚州市廣陵區康山街22號的盧氏鹽商住宅,是清光緒年間鹽商盧紹緒所建,前后九進,建筑面積4000多平方米,是揚州現存最大的鹽商住宅。這里不僅有文字、圖片、實物等歷史資料,更采用了現代的聲光電技術,對“淮揚菜”進行了全方位、立體化的展示和介紹。館內收藏展示了淮揚菜系發展各個時期、各個階段的代表性食器物品,彰顯古往今來“吃在揚州”的魅力和風采。

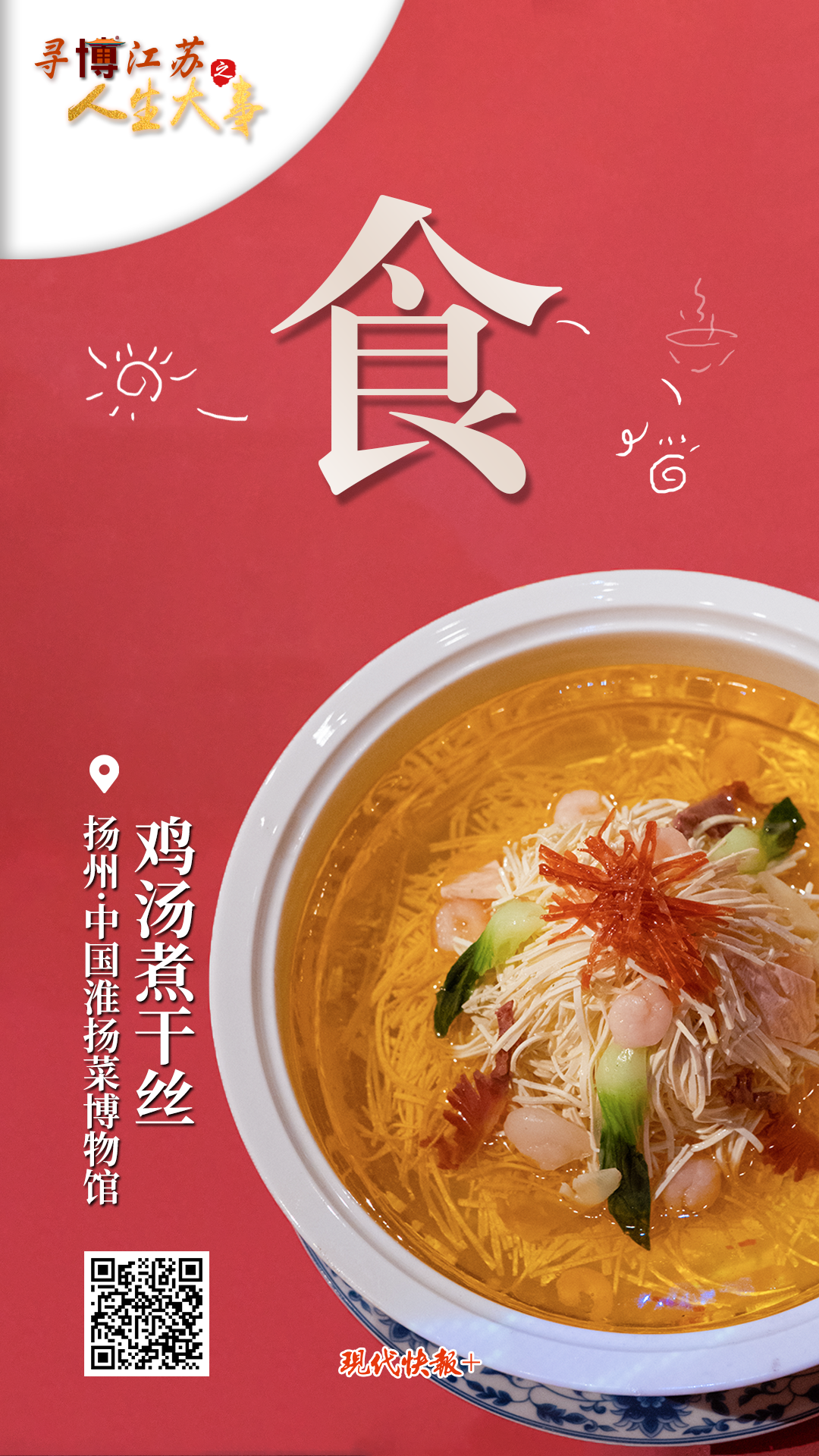

博物館里最讓人震撼的是運用菜模的方式,直觀再現了“開國第一宴”和“清初滿漢席”。記者在中國淮揚菜博物館慶云堂看到,這里以菜模的方式完整展現了一桌“開國第一宴”,菜品有炸年糕、黃橋燒餅、淮揚湯包、香麻海蜇、蝦籽冬筍、熗黃瓜條、芥末鴨掌、羅漢肚、鎮江肴肉、桂花鹽水鴨、揚州蟹肉獅子頭、全家福、東坡肉、雞湯煮干絲、口蘑罐燜雞、清炒翡翠蝦……放眼望去,大多是淮揚菜。

△揚州·開國第一宴

據揚州淮揚菜理論專家施志棠介紹,“開國第一宴”菜單出自《北京市志》商業卷,當時宴席選定以淮揚風味菜點為主,要求菜品質樸、清鮮、醇和,這為國宴的精練簡約定下基調。當時的北京飯店以西餐為主,而玉華臺飯店是京城最著名的淮揚菜館,為此,從玉華臺選調朱殿榮、王杜昆、楊啟榮、王斌、孫久富、景德旺、李世忠等9位淮揚名廚進北京飯店,并由朱殿榮擔任國宴總廚師長。

在另一張方形大桌上,再現了“清初揚州滿漢席”。據介紹,這次展示出的“清初揚州滿漢席”菜模為精選菜單中的36道菜點。滿漢席清初起始于揚州,清中葉各地仿效演繹,而興起一種氣勢恢宏、儀典隆重、廣集各民族各地區肴饌精華的皇皇大宴。現今所能見到的最早的滿漢席菜譜,記載于李斗的《揚州畫舫錄》。

△揚州 滿漢全席局部

泰州·早茶博物館:煙火氣里的幸福時光

每天清晨,喚醒泰州人的不是鬧鐘,是一碗熱氣騰騰的魚湯面,吃早茶是屬于泰州人的幸福和樂趣。你知道泰州早茶的起源嗎?如今早茶店有哪些是老字號?在古韻悠悠的泰州老街中,坐落著一座極有特色的博物館——泰州早茶博物館,館內陳列了300多件從古至今與早茶相關的器具,傳遞著泰州人“水城慢生活”的生活方式。

“奪魁品罷雨前茶,樓開綠雨試新茶。”這是清道光年間泰州詩人朱馀庭的詩句。泰州作為里下河的門戶,早茶由糧而興,明清至民國期間,泰州稻河兩岸集中了很多的糧行,最多時近三千家。博物館也重現了舊時稻河的盛景,正是糧食產業的興盛,帶動了早茶餐飲業的發展。

博物館內,一個清代方形竹編提籃十分醒目。“這是古代大戶人家出來買早茶裝在里面帶回家的,相當于我們現在的外賣打包盒。”泰州早茶博物館策展人李晉告訴記者,博物館里專門從民間收集了很多跟早茶有關的器物,就是為了讓參觀市民有更直觀感受。

△泰州晚清竹編提籃

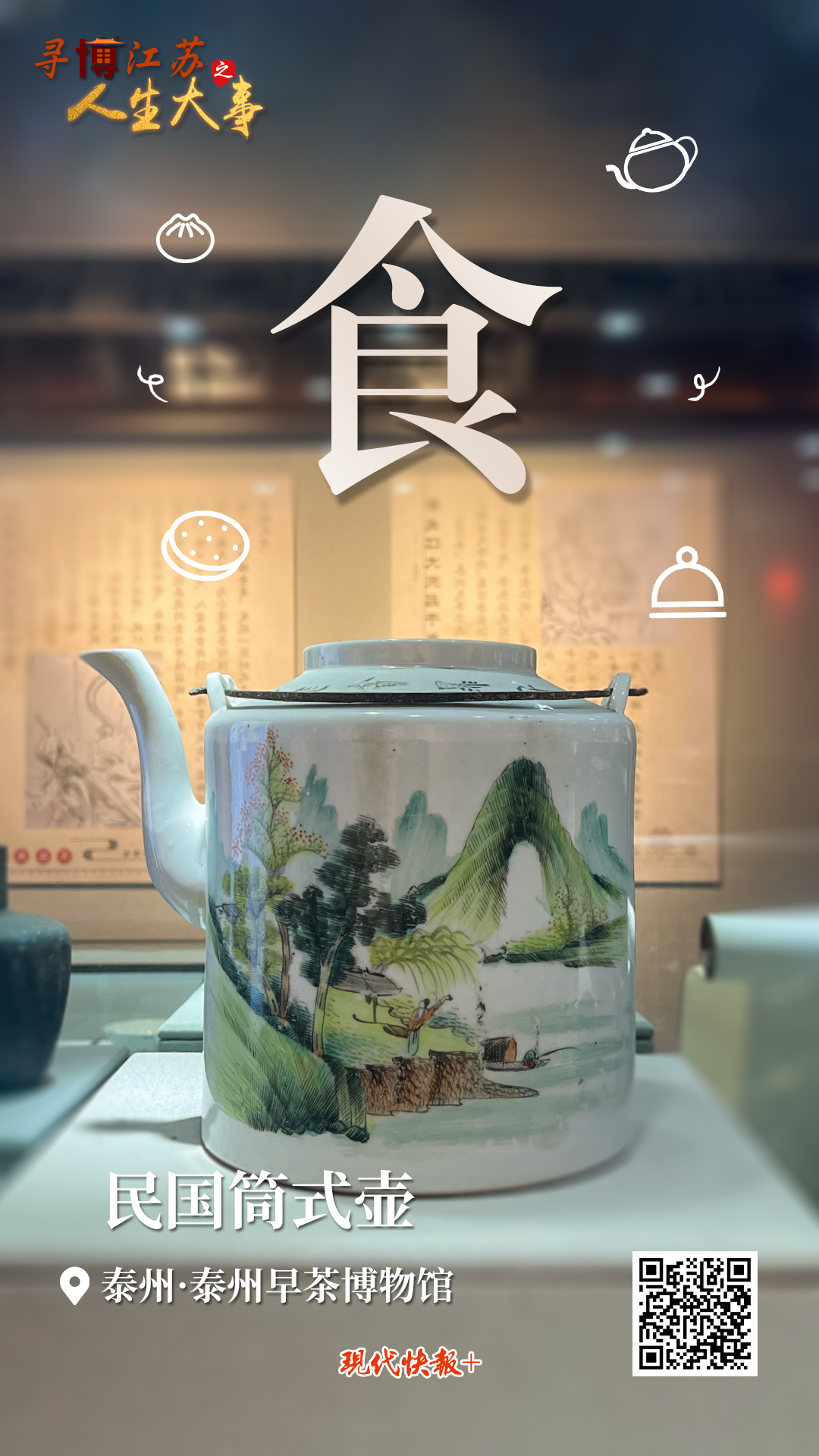

吃早茶,顧名思義,茶必不可少,在博物館內,最多的展品莫過于茶壺,有紫砂、搪瓷、陶瓷等各種材質,此外還有當時一些茶莊的發票。

談到泰州早茶中的品種,“主角”當屬是干絲。清代袁枚在《隨園食單》中記載道:“將豆腐干切絲極細,以蝦籽、蝦油(醬油)拌之。”

此外,博物館里陳列著不同年代茶館里制作早茶面點的模具、響子、搟面杖、機面機、風箱等,吃早茶用的茶壺、蓋碗、碟子等各式器皿,甚至還有舊時泰州茶水爐子店鋪竹制、骨制水籌等。其中,一個錫燙子很是引人注目,這個錫燙子是泰州百年老店富春曾經使用過的。錫燙子有兩層,下面放熱水,上面盤子里盛干絲,這樣冬天吃干絲不會冷,從中可見泰州人對于吃干絲非常講究。

據不完全統計,泰州現有1.5萬余家早茶店,150多種早茶品種,每天消耗面粉達20萬斤、干絲10萬斤。

如今,吃早茶不僅是泰州老百姓生活當中重要的內容,也成為外地人們了解這座幸福之城的一把鑰匙。

宿遷·宿遷酒文化博物館:百年地下酒窖釀美酒

酒文化是中國飲食文化的重要組成部分,而提到酒就不能不提宿遷,它是全國僅有的兩大酒都之一,有一座與酒相關的博物館——洋河酒文化博物館洋河酒類博物館共包含八大展廳,分別是序廳、中國酒都、千年酒脈、兩大名酒、綿柔鼻祖、時代蘇酒、名人墨寶、尾廳,全方位展示了洋河悠久的釀酒歷史,獨特的生態環境,企業的發展歷程。

2012年,因為獨特的地理優勢和生態環境、深厚的歷史文化底蘊以及強大的釀酒規模,宿遷被中國輕工業聯合會、中國酒業協會聯合授予“中國白酒之都”稱號,洋河酒廠1號陶壇庫建筑面積約6.8萬平方米,是目前世界單體規模最大的陶壇酒庫。設計能夠很好的聚攏空氣中的有益微生物菌群。

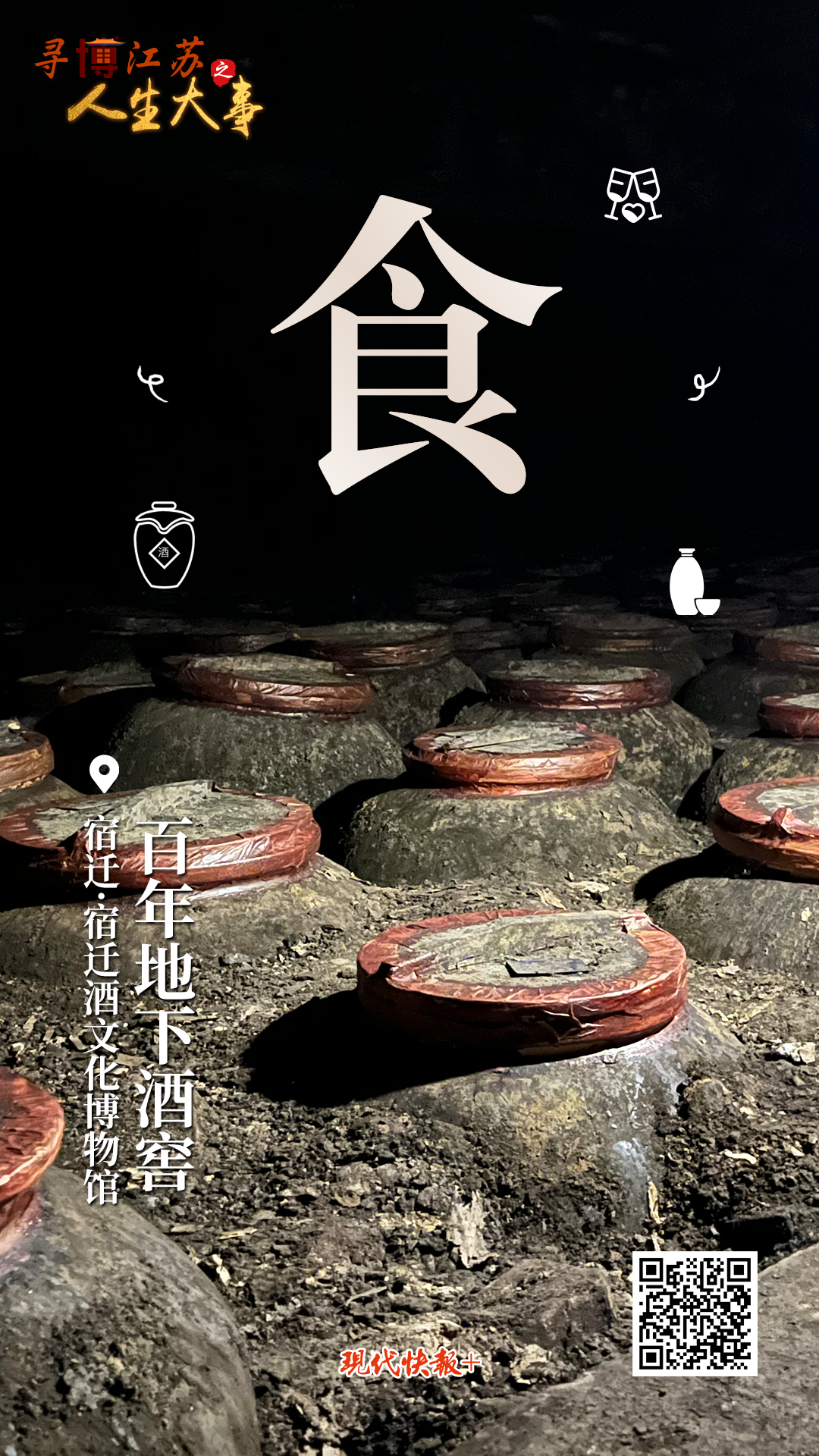

洋河百年地下酒窖,最古老部分建于乾隆年間,距今已有二百多年的歷史,是目前洋河最古老并且保存最為完好的古建筑。酒窖占地約2000平方米,共有3800只陶壇,每只儲酒量為350公斤。2011年,地下酒窖入選江蘇省重點文物保護單位。

△宿遷酒窖

這里的陶壇都是純手工打造,有上百年的歷史。老窖泥含有豐富活躍的微生物和酶類,有利于促進酒體的老熟和陳釀,而將陶壇深埋于窖泥之中,可以保護壇體,保持溫濕平衡。

△酒品制作

封口的水棉紙是選用2年生的優質青檀嫩皮純手工打造,而封口秘料則是采用雞蛋清、糯米粉等材料純手工拌勻、秘法調制而成。12位獲得古法傳承的封壇大師將秘料輕輕刷在水棉紙上,層層旋轉、輕輕裱糊、歷經30層薄如蟬翼的水棉紙托裱,完全自然風干后,放入陶壇庫中長期儲存。這種封壇方式除了能起到“吸水提濕、隔絕外氣、蓄化集聚、長時保質”的功能外,還可以不斷蓄積、馴化出幾十種生物SOD活性酶,激活儲酒蛋白營養,使白酒開壇時色澤清亮、香陳味綿、持久芬芳。可以說美酒能夠開壇十里香,他們是最大的功臣。

通訊員 陳雯 現代快報+記者 毛曉華 李子璇 顧瀟 楊亦文 文/攝