編者按:一條街一眼千年。

一片歷史文化街區,一座城市的縮影。

7月5日下午至6日上午,習近平總書記在江蘇省蘇州市考察時,來到平江歷史文化街區,了解歷史文化名城保護情況。

目前,江蘇有國家歷史文化街區5個,江蘇省歷史文化街區56個,各有特點,活色生香。

現代快報派出多路記者探訪,推出走讀文脈·江蘇歷史文化街區系列。

第六期,文脈君將帶您分別走進南京頤和路歷史文化街區和江蘇“運河百景”之一的徐州戶部山歷史文化街區。

百年頤和,萬國風華,在頤和路追著光影踏過每一個街角;既有北方四合院的規整化一,又有南方民居的曲折秀美,在戶部山尋訪深宅大院里的秘密。

這兩個歷史文化街區的建筑風格迥異,但都充滿歷史底蘊。讓我們一起探尋城市萬象,解讀建筑之美。

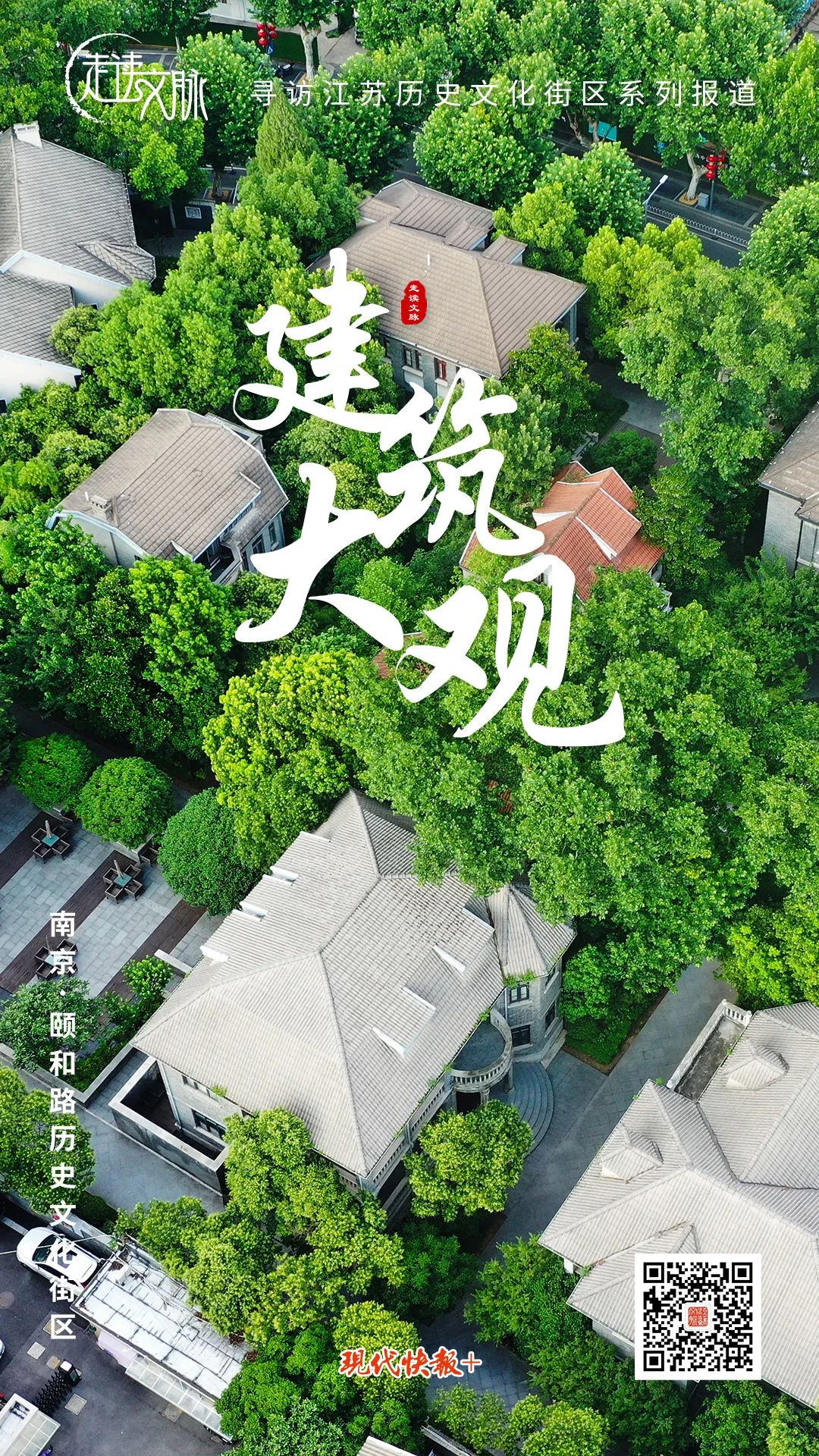

南京頤和路歷史文化街區

建筑是包裹生命的容器。

步入南京頤和路歷史文化街區,仿佛置身一座神奇的建筑博物館。飛檐翹角的中國傳統民族形式,清水磚墻的美式新花園樣式,拱門券廊的地中海造型,窗戶闊大的北歐傳統風格,孟莎式屋頂的浪漫法國風……恍然間有種穿越的感覺。

這里是建筑學家的天堂,也是本地居民與外地游客喜歡的城市文化地標。

“洋樓百幢”,始建于1920年代的大型住宅區

頤和路,是東起江蘇路西至西康路、東北西南走向的一條長約700米的街巷。

頤和路街區的范圍則要大得多,包括頤和路、西康路、寧夏路、赤壁路、珞珈路、瑯琊路等大大小小的街巷在內。

街區始建于20世紀20年代末,因為所在的區域地勢起伏,頗有風景,所以規劃時多條道路選擇以各地風景名勝命名,例如頤和路、珞珈路、普陀路、莫干路、天竺路、靈隱路、牯嶺路、瑯琊路、赤壁路等。路名意境清雅幽靜,高度匹配街區內的整體環境。

這一片以公館為主的住宅區,在抗戰開始之前就已經成型。根據當時人的描寫,有“洋樓百幢,無復昔日荒煙蔓林景象矣”,住宅區的家家戶戶,都有一個不大不小的院子,種著諸如月月紅、玫瑰、冬青一類的綠植。

公館區建成后,居民大多是軍政要員以及社會名流。他們有的通過購買土地取得建房資格,有的從別人手中直接購買建好的房屋,有的以租賃的方式居住在此。

上世紀三四十年代,外國駐華公使館的辦公場所,也有相當一部分位于頤和路公館區。以法國大使館為例,在1946年至1949年間,曾先后將高云嶺56-1號、高樓門56號、金銀街17號(原金銀街10號)、寧夏路6號等處作為辦公和職員居住場所。再如澳大利亞大使館,曾租賃頤和路32號(原頤和路26號)使用。

萬國風華,在這里遇見世界各地的建筑

根據2012年編制的《頤和路歷史文化街區保護規劃》,現在的街區保護范圍北到江蘇路、東至寧海路、南抵北京西路、西至西康路,分為13個片區,占地約35公頃,總建筑面積25萬平方米,現有285處院落,其中264處有民國風貌,納入文物部門保護的各類建筑有225處,是南京保存最完好的近現代花園洋房住宅區和國外使節公使館區。

現存資料顯示,有250多位知名人士曾生活居住于此,還有近30處大使館、公使館舊址。

頤和路6號(原頤和路4號),陳布雷公館;頤和路8號,閻錫山公館;頤和路18號,鄒魯公館;頤和路34號,顧祝同公館;頤和路38號,汪精衛公館……

“一條頤和路,半部民國史”,名副其實。

隨著時代的變化,街區的居民一直在變化。

例如靈隱路5號,主人在上世紀中期赴上海定居,房屋則被出售給了當時的華東水利學院。

天竺路21號,曾經是著名學者胡小石先生的舊居。胡小石先生居住南京期間,先后落腳于梧桐巷、將軍巷、成賢街、天目路等居所,后來在陳毅元帥等領導的關懷下,遷至天竺路,直至病逝。

如今,這里是公共建筑與民居相伴的城市客廳。往來行人,可以站在某戶人家的門口遐想歷史,也可以走進隔壁的餐廳小酌兩杯,或者就什么也不想,任由雙腳自由漫步,從一條巷子到另外一條巷子,領略風情各異的世界建筑風華。

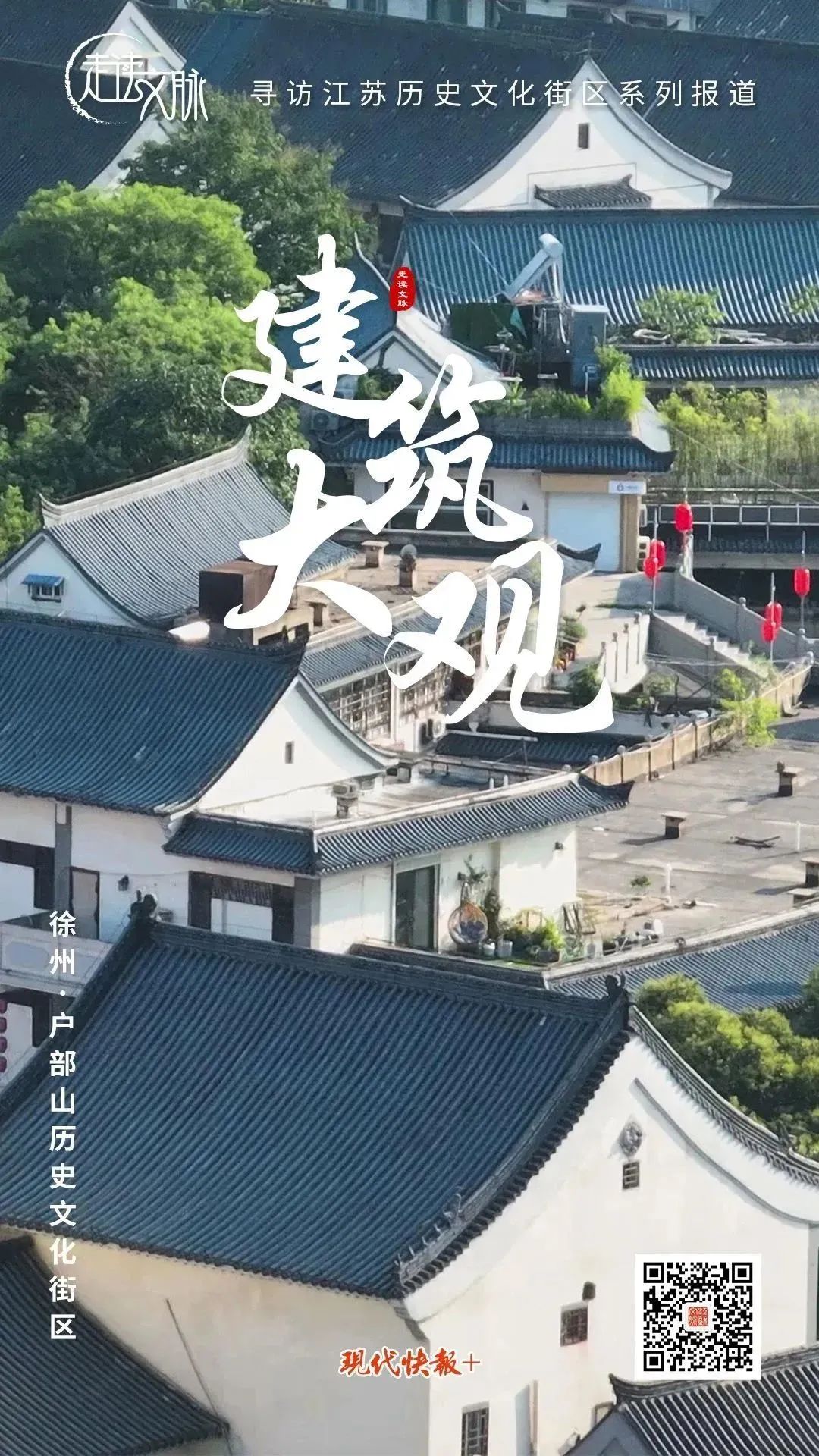

徐州戶部山歷史文化街區

一座戶部山,半部徐州史。

大宅林立,沿山而居……作為江蘇“運河百景”之一的戶部山,不僅是立于徐州中軸線的一方文化高地,更是一處建筑大觀。

漫步在戶部山歷史文化街區,百余間明清古民居,仿佛讓人穿越至400多年前,感受徐州城最為輝煌燦爛的過往。

參差錯落,重現古城明清數百年建筑風貌

在徐州有句民謠相傳甚久:窮北關富南關,有錢都住戶部山。

戶部山,最初只是徐州南郊的一座小荒丘,因西楚霸王項羽定都彭城時,在此籠山絡谷,以觀將士戲馬,遂謂之戲馬臺;復因明天啟四年大水,戶部分司遷署于其上,又稱之為戶部山。

在戶部山上興建土木工程并非易事,地基難做,建設成本高,需要強有力的經濟支撐,因此在戶部山居住,便成了富貴和身份地位的象征。

現在的戶部山歷史文化街區位于徐州市中心區域,面積約 15 萬平方米,是老徐州城市記憶的文化名片。古民居建筑群占地面積3萬余平方米,建筑面積1.1萬平方米,其中崔燾翰林府、余家大院、翟家大院、鄭家大院、劉家大院和號稱徐州第一樓的李家大樓等保存較為完整。

商賈名流的作坊店鋪、深宅大院都安置在此。大宅林立、沿山而居,這是戶部山古民居的奇特格局。

百余間明清古民居,參差錯落、重重疊疊。作為南北交匯處,這里匯聚了南來北往的商人,所以建筑風格既有北方四合院的規整化一,又有南方民居的曲折秀美。

墻體多用青石與青磚,梁架用材碩大,房屋高大寬敞、雕梁畫棟,琢刻精細,并有“里生外熟”的建筑工藝,即壘砌的墻體分為兩層,外層為磚砌的清水墻,內層為土坯,這種建造方式既降低了造價,又能起到很好的保溫作用,使房間內冬暖夏涼。

歷經百年風雨摧殘,遺存猶在,這里藏著徐州城最為輝煌燦爛的過往。

活化利用,古院落擁抱新國潮

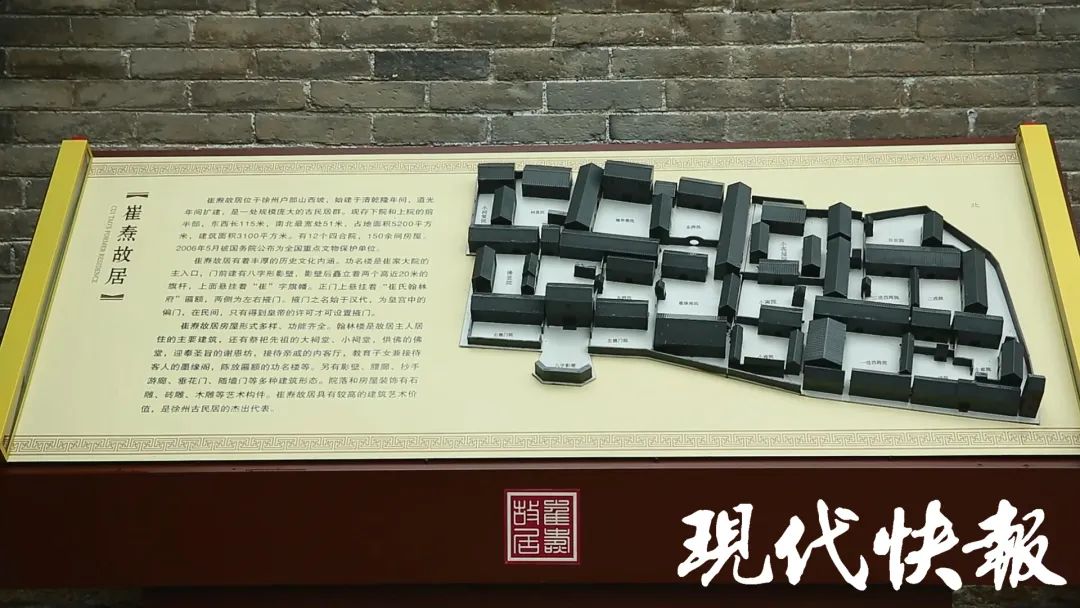

戶部山古民居建筑群中體量最大、規格最高、保存最完整的古院落,要數崔燾故居。

崔燾翰林府位于戶部山西坡,始建于清乾隆年間,擴建于道光年間,占地面積5200平方米,有12個四合院,房屋150間,分為上下兩院,具有較高的建筑藝術價值。其中“鴛鴦樓”建在落差較大的位置,其設計是戶部山古民居的一大創舉。

“鴛鴦樓”樓分為兩層,上下疊壓,利用其側立面山坡的落差建成了這座朝向相背的二層樓房。樓內沒有樓梯,樓房前后各開門,分別通往一高一低南北兩座院落,反映了匠人改造自然、利用自然的聰明才智,是建筑史上的一個創新。

如今,戶部山歷史文化街區也在積極探索文旅商融合新路徑,發揮崔家大院古建筑群的優勢,在功名樓、墨緣閣等建筑空間,以“活的歷史”“文脈傳承”等主題,引進歷史、藝術、民俗、非遺等相關的文旅項目和臨時展覽;舉辦系列學術研討、公益講座及游客參與項目。

崔家大院以及魏家園等部分空間活化利用,引入沉浸式茶館、翰林書苑、漢服體驗、脫口秀、古風劇本殺等新興業態,增加文創體驗、活動體驗以及夜游體驗,形成獨具特色的夜間文化和旅游消費空間,使古宅深院煥發歷史文化的精神面貌和與時俱進的勃勃生機。

歷史風云的雄渾壯闊,人流涌動的煙火繁華,在這里融為一體。

文 | 現代快報+記者 白雁 張曉培 馬壯壯

圖 | 現代快報+記者 錢念秋 部分圖片由云龍區委宣傳部提供

視頻 | 現代快報+記者 錢念秋 鄭芮