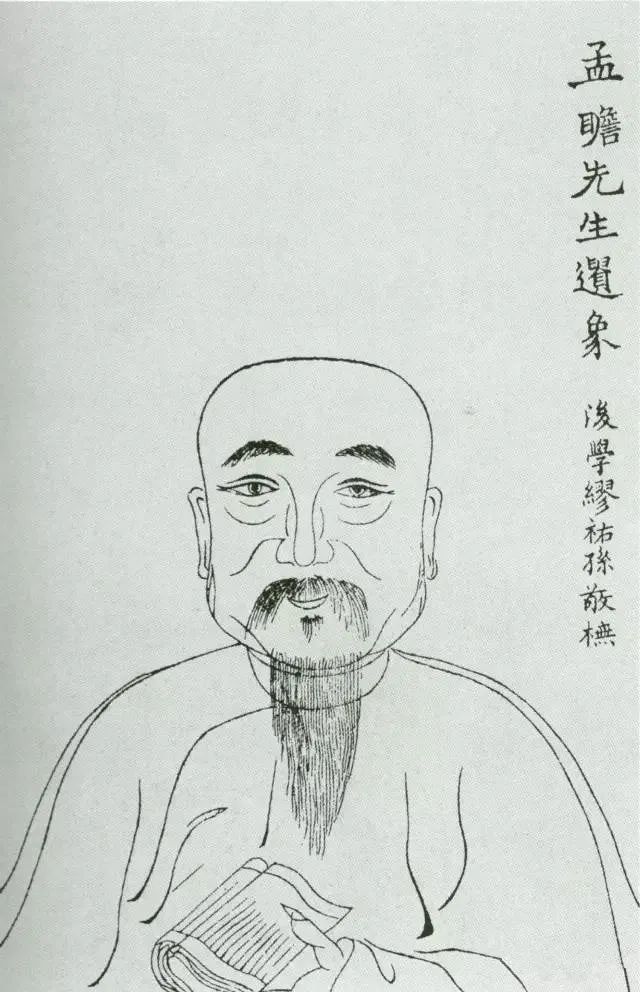

234年前的12月9日,一名男嬰誕生于江蘇儀征。

他天資聰穎,小小年紀就有“貫串群經”“博覽冥搜”的天資。

他能嚼得菜根,一生潛心治學,學術成就斐然,成為揚州學派代表人物。

出生江河之畔的他,情系家鄉的水道,寫下了《揚州水道記》,考證敘述揚州境內運河(邗溝)水道變遷沿革。

這個人就是劉文淇。

他那本歷史地理著作,一經問世,好評無數,并流傳到今天。

本期推文,我們一起走近這位寫下運河傳奇的經學名家。

困苦童年

劉文淇出生于醫生之家,父親劉錫瑜懸壺濟世,在鄉里有口皆碑。

不過劉錫瑜的性格恬淡寡求,所以收入不算高,甚至有的時候生活相當困苦。

但這并沒有影響到劉文淇的向學之心,反而,他的穎悟打動了一個人。

這個人就是自己的舅舅凌曙。

凌曙也是個傳奇人物,早年因為貧窮輟學,做過幫傭雜役。

鄰居家有錢請老師,他就趁著晚上躲在外面偷聽。沒想到后來東窗事發,遭到驅趕。

他仍不放棄,攢下錢到街上買一些已斷句的舊書來讀,通宵達旦,學問也日漸精深。

二十歲,就能自己開館當童子師。

在凌曙的關照之下,劉文淇逐漸成長起來,特別是為學作風與態度。

比如,凌曙對今文經學的推崇,對劉文淇日后治學不無裨益;劉文淇草創“經義訓詁之學”,也能看到凌曙的影子。

《清史稿·儒林傳》有這樣一段文字:“曙有甥儀征劉文淇,貧而穎悟,愛而課之,遂知名,其學實自曙出。”

科場折戟

劉文淇求學之路的前半程還是相當順的。

1807年,18歲的劉文淇成為縣學生;

1814年,他又以揚州郡一等第一名的成績補為廩膳生;

1819年,他被選為優貢生。

學業進步的同時,他每日仍在為生計發愁。他在《青溪舊屋文集》卷十《先母凌孺人行略》中說:

“每自書院歸省,家或斷炊,輒郁邑累日。”

但他始終相信,如果能從科舉中獲得功名,就可以改變個人的際遇進而改善家境。

于是,他開始了漫長卻又充滿艱辛的鄉試之路,屢試屢敗,屢敗屢試。

據統計,劉文淇前后參加鄉試多達十四次,終未如愿。

一次次的打擊,讓劉文淇心灰意冷,也讓他更加堅定地專注學術研究,以此實現自身價值。

50 歲以后,足跡不出揚州范圍,潛心治學,終于成為經學名家。

情系江河

劉文淇一生學術成就極高。他學冠群經,精于史地,擅長校勘之學,著述甚豐,與寶應劉寶楠齊名,時稱“揚州二劉”。

他的很多作品,都寫滿家鄉的情緣。

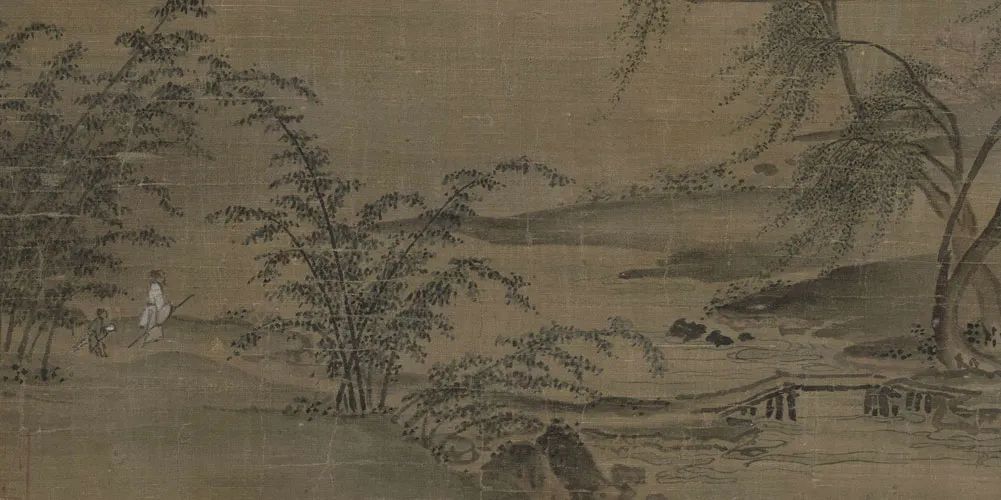

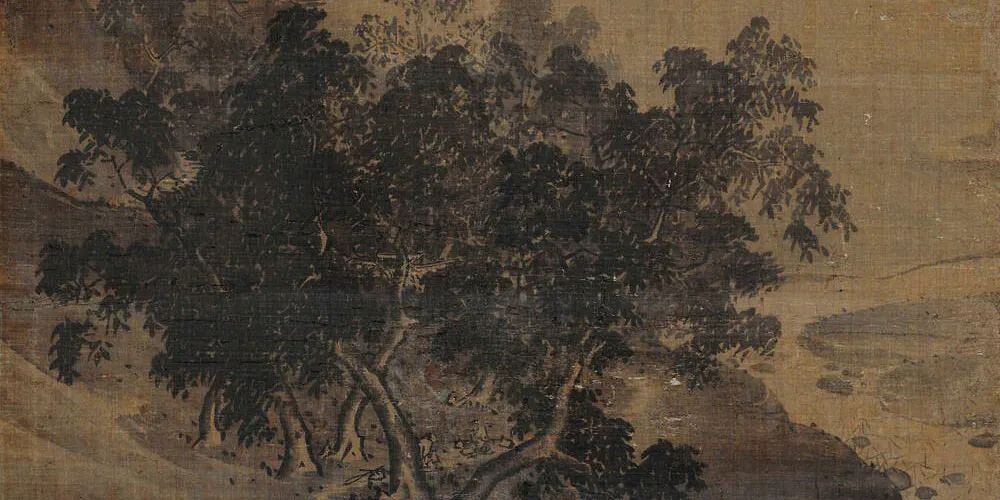

比如那本著名的《揚州水道記》。

揚州境內水道縱橫,最開始,劉文淇應邀與吳熙載合撰《揚州水道記》。二人商訂凡例:先運河,次兩岸工程,次兩岸諸湖。

不過,因為種種原因,書并沒寫成。再后來,劉文淇在原有基礎上,編撰《運河考》四卷,而書名仍為《揚州水道記》。

這本書始編于1836年,“凡八閱月而書始成”,按地分卷,將揚州境內運河分為江都運河、高郵運河、寶應運河三部分,分別敘述。

作為一本歷史地理著作,這本書特色鮮明:

首先,這本書敘述了邗溝即揚州至淮安運河水道的變遷及沿革,旁征博引,追根尋源,正訛糾謬,十分精核;

還有,這本書記錄了圍繞水道治理朝廷與地方、水利與漕運的意見、紛爭與協調,有理有據,條分縷析,鞭辟入里,鑒前啟后;

同時,該書反映了沿途城鎮的變更和風光民俗,材料豐富,文字生動,間引詩文,涉筆成趣。

人生終曲

重撰《左傳》注疏,是劉文淇的學術理想。

劉文淇治《左傳》有“草創四十年”的說法,開端可以追溯到1828年。

這一年,他與劉寶楠、梅植之、包慎言、柳興恩、陳立等赴南京應試,眾人談到十三經舊注,均不以為然,商議重新注疏。

劉文淇要治《左傳》。

“上稽先秦諸子,下考唐以前史書,旁及雜家筆記、文集,皆取為證佐。期於實事求是,俾左氏之大義炳然著明。”

劉文淇認為“左氏之大義”長期被杜預《春秋左氏經傳集解》一書遮蔽,杜注每每穿鑿附會,其中可信者也大多襲取賈逵、服虔、鄭玄三家舊說。

為此他花了很多工夫,分析比較各家之說,力求公正、翔實。

在苦心孤詣之中,劉文淇不僅完成了《春秋左傳舊注疏證》資料長編80卷,還輯成《左傳舊疏考正》8卷。

然而,就在劉文淇打算依次排比成書時,他竟在奔波的勞碌中,“書未成而卒”,留下未竟之志。

但這份“不甘心”影響了幾代人,劉毓崧、劉壽曾、劉貴曾、劉富曾、劉師培……大量文人學者井噴涌現。

儀征劉氏家學聞名一時。