□ 南京日報/紫金山新聞記者 集體采寫

寫在前面

南京無想山風光旖旎,景色幽遠,在這個森林覆蓋率95%的國家森林公園,藏著一個爆火的網紅打卡點——溧水晶橋鎮芮家社區石山下自然村。每逢節假日,一批又一批的游客就涌入這里打卡拍照,欣賞鄉村時尚小屋,享受田園休閑時光。

村里的時尚小屋由閑置農房盤活以后改造而來。看著絡繹不絕的游客,社區黨總支副書記劉家春深有感觸地說:“盤活閑置農房,村民得實惠,集體增收入,鄉村添活力。”

閑置農房“一子落”,鄉村振興“滿盤活”。南京溧水、高淳激活鄉村閑置資源的創新探索,轉動了4807棟閑置農房命運的齒輪,昔日閑置的“沉睡資源”一躍成為鄉村發展的“振興增量”——兩地超過100個自然村告別“空心化”,約4800戶農村家庭、約1.5萬名農民實現增收致富。

從“沉睡資源”到“振興增量”,閑置農房盤活給鄉村帶來的改變,不只是冷冰冰的建筑更新,更有熱騰騰的美好生活。

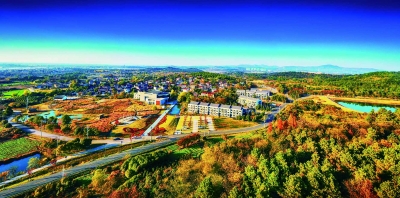

高淳東壩街道小茅山腳自然村。東壩街道供圖

從凋敝走向振興

一個“空心村”的蝶變

石山下村位于溧水無想山南,這個擁有700多年歷史的小村子,風景優美,底蘊深厚。

古村落石山下山水環繞美如畫。溧水區晶橋鎮供圖

沿著村中的環線走一圈,民宿、酒店、咖啡廳、米糕坊、農耕館、藝術家工作室等業態一應俱全。

推開鄉居·未見山酒店的木門,各種老物件的歷史滄桑感穿越時光撲面而來,獨特的文藝范兒吸引諸多市民“為一間房赴一個村”——500元至2500元的客房單價擋不住源源不斷前來體驗的游客,每到節假日,酒店訂單都是爆滿狀態。

鄉居·未見山酒店的歷史滄桑感穿越時光撲面而來。溧水區晶橋鎮供圖

走在村里,劉家春常會產生恍惚感:幾年前,石山下還是一個日漸凋敝的“空心村”。全村161戶600多村民,70%常年在外打工,近20%房屋常年空關閑置。“為了討生活,村民紛紛往主城、外地跑,村里空空蕩蕩,不少房子因長期無人居住而變得破敗不堪。”劉家春回憶。

轉動石山下村閑置農房命運齒輪的是一項“國家級”試驗——2019年12月19日,國家發展改革委等18部門聯合印發《國家城鄉融合發展試驗區改革方案》,公布11個國家城鄉融合發展試驗區名單,包括南京市溧水、高淳在內的江蘇寧錫常接合片區入選。

借助試驗契機,南京溧水區加快推動石山下美麗鄉村建設,并對石山下閑置農房進行收儲,引入社會資本進行改造利用。以石山下西塘為中心,28棟農房改造成了酒店大堂、餐廳和8間客房,另外33棟閑置農房改造成民宿、工作室、餐廳等。

因為順應了全民休閑度假的時代趨勢,再加上自身山水條件優越、體驗豐富,石山下村迅速躥紅,節假日每天上千人前來觀光休閑,一躍成為南京熱門的網紅打卡地之一。

美麗鄉村建設打開了石山下的發展空間,而越來越旺的人流、資金流,先后吸引100多名本村村民從城市回流。原本在外打拼的劉福英回到村里創業,利用自家閑置房屋開農家樂,一年收入超20萬元;本村劉小雪大學畢業后回到村里就業,她的母親則在家門口加工米糕銷售,節假日一天營業收入上千元;孫愉植家的閑置房屋被收儲后,她進入村里酒店打工,一個月能掙3000多元。

農村集體經濟收入也直線上揚。石山下所在的芮家社區通過發展鄉村旅游,去年村集體收入超460萬元,是5年前的5倍多。

因村施策穩步推進

4年盤活4807棟閑置農房

高崗斗拱博物館。高淳建發集團供圖

“來嘗嘗新出鍋的米糕,可香甜了!”在高淳區漆橋街道高崗村米糕坊內,村民胡臘梅總是在吆喝聲中開始一天的工作。忙碌的間隙,她喜歡站在米糕坊門口看看村里的“童夢廠”,這個體驗空間由她家的老房子改造而來。

2018年,高淳區政府與清華大學合作,在高崗村共建江蘇省首家清華大學鄉村振興工作站。此后,高淳又借助國家城鄉融合試驗機遇,對高崗村進行整村規劃開發,雙方依托高崗的自然肌理和山水條件,以耕為本、以讀為核,發展高崗·清華特色田園教育產業。收儲租賃的18棟閑置農房,由清華大學校友進行設計,引入咖啡、文創開發、高端民宿、團建培訓等多種業態,為游客提供磨豆腐、做米糕等手工體驗項目,同時搭建起“鄉村戲臺”,展示“跳五猖”等當地傳統民俗文化。

高崗村清華大學鄉村振興工作站。高淳建發集團供圖

胡臘梅家老房子經過設計,改造成了“童夢廠”游玩樂園,這里成為孩子們的夢想空間。房子獲得“新生”,胡臘梅家的收入也顯著提升。除了一次性拿到了20年租金8萬元,她還在米糕坊打工,每月有3000多元收入,再加上村里分紅,家庭收入翻了兩番,胡臘梅等村民因此也被稱為擁有租金、股金和薪金的“三金農民”。

因村施策是溧水、高淳探索閑置農房盤活的鮮明特點。4年來,兩區因地制宜、因村施策,通過收儲、租賃、置換、農民自營等多元途徑盤活閑置農房。閑置農房盤活后,根據集體和村民的實際需求引入新業態,或化身酒店、民宿等文旅項目載體,或打造紅色基地、非遺文化展示場所,或改造為農村公共服務機構。

其中,高淳漆橋街道胡家壩村18棟閑置房屋,打造成了以“漁歌文化”為主題的“漁隱樸宿”精品民宿點;溧水東屏街道長樂村閑置幼兒園改造為冷庫和農業倉儲加工廠房對外租賃,既方便當地農副產品就地冷藏、深加工,還增加了村集體收入;溧水芝山村小學閑置多年,原地改建為井山民宿,吸引眾多網友前來打卡,每年可為村集體增加100萬元租金收入。

得益于因村施策的靈活機制、多種利益聯結的合作模式,兩地閑置農房盤活成效明顯——截至今年12月19日,溧水、高淳已分別盤活閑置農房3284棟和1523棟,涉及超100個自然村約1.5萬名農民。

超億元投入形成完整產業鏈

一位企業家的“賬本”看前景

在溧水和鳳鎮張許村,一間可以欣賞石臼湖落日的日落餐廳即將建成投用,投資方——廣州知了建筑設計有限公司負責人周玉嬋每天都在現場盯施工進度。該項目投資3000萬元,盤活3棟共700多平方米閑置農房,將打造為國漫藝術鄉野體驗基地,包括文創書屋、文創市集、野生營地等。

這是周玉嬋在溧水和鳳石臼湖沿線投資的第五個項目。截至目前,周玉嬋領銜的投資團隊已在溧水和鳳諸家村、駱山村等地投資了“田姐家”民宿、棲泊民宿、藝術家小院、驛站等,總投資超億元,利用閑置農房60多棟。

超億元投向鄉村,信心何來?盤活閑置農房,企業利潤幾何?周玉嬋告訴記者,自己從事建筑設計工作,這些年一直和鄉村“打交道”,無論是從事鄉村規劃設計,還是投資民宿,她都深度參與農房改造利用。“隨著生活水平提升,城市居民更加追求豐富多元的生活方式,鄉村大有可為。”周玉嬋介紹,隨著石臼湖“天空之鏡”、“龍貓草海”、諸家“愛心樹”相繼爆紅,來石臼湖沿線休閑旅游的城里客越來越多,這給了她堅定投資鄉村的信心。

投資鄉村民宿,絕不是“只為情懷”。根據測算,民宿年入住率超過25%就可實現盈利,而“田姐家”民宿旺季入住率可達八成,淡季入住率約三成,平均下來,投資年回報率起碼約10%。

盡管回報周期略長,但周玉嬋依然堅定看好民宿未來盈利空間。經過幾年積淀,周玉嬋在溧水投資的5個民宿組團,已逐步形成“民宿+餐飲+旅游”的完整產業鏈,游客停留時間、“二次消費”都在穩步增加。

閑置農房融資堵點也已順利打通。今年8月30日,溧水石景農地股份合作社經區農村產權交易服務中心流轉了石山下村劉后順家的閑置農房,領取到溧水第一張農房使用權流轉鑒證書,并用此證貸到南京市首筆農房易貸5萬元。

發放農房使用權流轉鑒證書,是溧水的創新探索。鑒證書既明確了出租方的房屋權屬,又方便租賃方將農房使用權作為質押物進行融資,推動閑置農房盤活真正形成“資源—資產—資本—資金”的良性循環,有力增強社會資本入市信心。

“三大難題”待解

專家支招寫好“下半篇文章”

閑置農房盤活,一篇妙文剛剛破題,而寫好“下半篇文章”,依然要解決好“閑置農房信息不對稱”“部分農民參與積極性不高”“盤而不活”等三大難題。

南京農業大學公共管理學院土地管理系博士研究生張兆亮走訪調研了江蘇數十個鄉村,專題研究閑置農房盤活。在他看來,閑置農房盤活首先要解決信息不對稱難題。從調研情況看,閑置資源和社會資本之間普遍缺少匹配平臺:一邊是大量閑置農房“待字閨中”,一邊是社會資本苦尋標的。

張兆亮建議,地方政府可以搭建閑置農房流轉交易平臺,同時拓展“互聯網+金融+產業”模式,與銀行、金融部門、保險公司對接,為閑置農房盤活利用提供資金保障和信息服務,從而提升閑置農房信息匹配的精準度。

農民參與的內生動力不足問題也不容忽視。部分農民擔心,如果租期太長,房屋所有權可能發生變動,自己有可能會喪失房屋合法權益。而如果租期太短,社會資本又擔心投入產出不成正比而不愿意投入。

“讓農民主動積極參與閑置農房盤活至關重要。”南京財經大學公共管理學院院長黃建偉建議,地方政府應該尊重農民意愿,正視農民需求,設計閑置農房入股、出租、合作等盤活的多種路徑,在充分保障農民合法權益的前提下,讓農民真正得到實惠,才能打消部分農民顧慮,提升他們的參與積極性。

部分閑置農房收儲租賃后,還要警惕“盤而不活”。黃建偉和張兆亮在調研中發現,部分零散閑置農房被收儲后并沒有真正得到利用,再次進入“閑置狀態”。對此,他們建議,地方主管部門應加強村莊規劃,通盤考慮土地利用、產業發展、居民點布局、人居環境整治、生態保護等,編制“多規合一”村莊規劃,立足村莊實際推動閑置農房盤活,讓閑置資源激活后真正成為鄉村振興的動力引擎。

“閑置農房盤活的重中之重,是要植入可持續發展的產業。”在周玉嬋看來,在植入產業方面,浙江臨安的經驗值得借鑒,當地通過引入“鄉村運營師”,有效彌補鄉村缺乏專業人才的短板,“鄉村運營師”懂經營、善管理、會投資,可以從運營層面為鄉村進行頂層設計,為閑置農房盤活提前謀劃特色產業,從而真正改變鄉村閑置農房命運并為鄉村振興注入新活力。

記者 周愛明 胡英華 劉全民