隨著春節的臨近,中國大地上又迎來了一年一度的春運大潮。潮水般的人群踏上回家的旅途,在“人享其行、物暢其流”的美好圖景里,我們看見了心之所向的力量。漫漫歸途中,到處都洋溢著中華韻味。

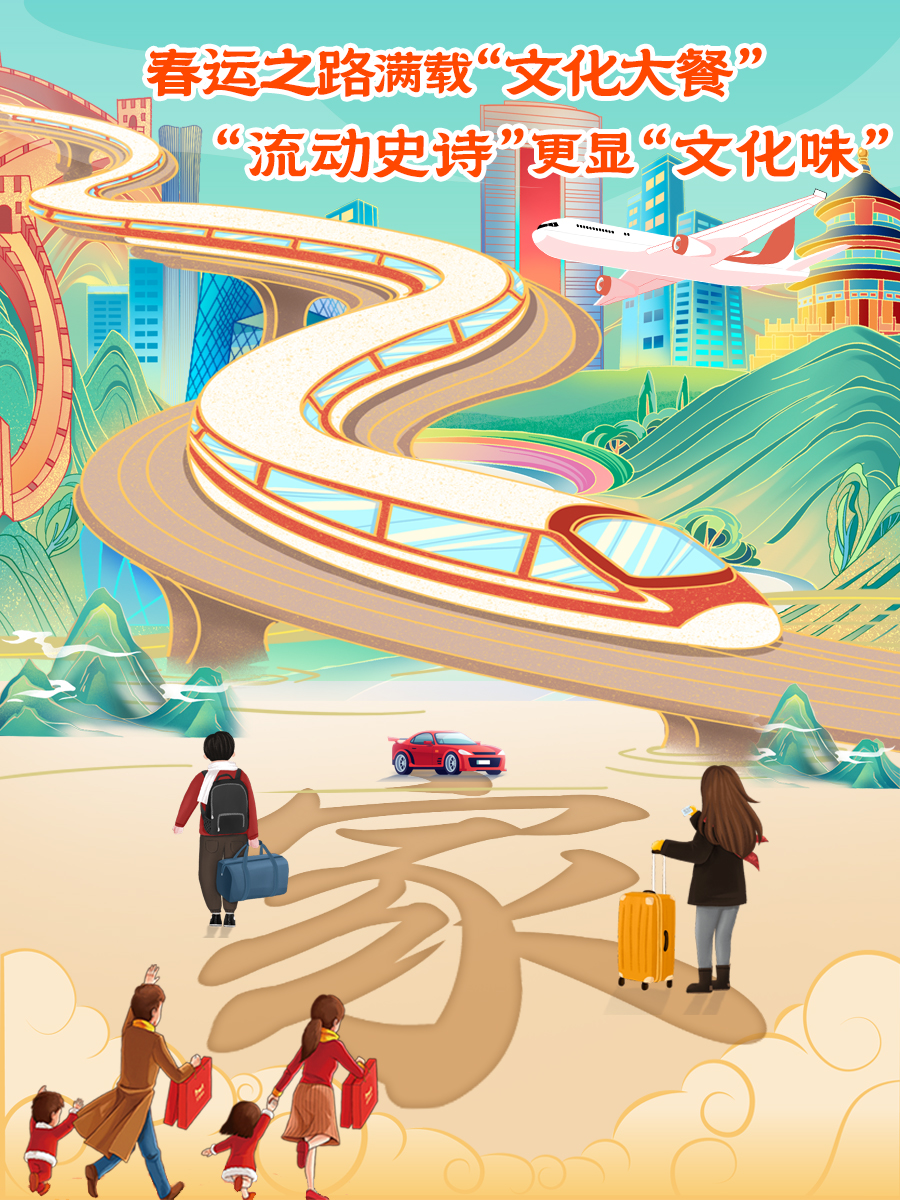

“一年將盡夜,萬里未歸人。”春運是出行的高峰,幾十億人次東西南北的往來,承載著千百年來中華民族對家庭、親情的深切眷戀,“歸鄉”是中國人民永恒的情結。自1954年“春運”一詞通過媒體進入社會大眾視野,這場“全球最大規模人口遷徙”已經走過70年。 四季流轉,又到春節。今年春運為期40天,從1月26日到3月5日,全國跨區域人員流動量預計將達到90億人次。這場浩蕩的“遷徙”,不僅是心靈的回歸,更是文化上的回歸。車站機場外,舞蹈、戲曲等傳統文化的瑰寶熠熠生輝;車廂內,一盞盞魚燈高掛,絢爛奪目,各式裝扮,交相輝映。旅客耳邊響起的一聲聲祝福、臉上洋溢的一個個笑容,都訴說著一個關于家庭、鄉愁、團圓的故事。一幕幕溫情的畫面溫暖著每一個游子的心靈,為他們找到心靈的歸屬和文化的根。

中國人過年,過的是辭舊迎新的“時間之年”,更是情深義重的“文化之年”。春運作為春節的一大“盛景”,不再僅僅是一次簡單的交通運輸,而是“情滿旅途”的文旅之路。回家過年的執著,是中華民族數千年來的文化傳承與精神內核。在廣州白云站,走進“流動博物館”,在過去與未來、文物與公眾之間感受鐵路發展的脈絡和軌跡;在上海虹橋站候車室,數十位書法名家揮毫潑墨,把新春的祝愿以送福字、送對聯形式傳遞給南來北往的旅客;在江蘇蘇州站,江南絲竹民樂團快閃輪番上演,優美的昆曲《牡丹亭》《太湖美》回蕩在大廳之中……“文以載道,文以化人。”在奔赴春天的征程上,一場場文化盛宴化作一顆顆種子,播種在每一個人的心田,為無數歸鄉人的旅途注入中華文化的“暖”色調。

春運是一部熱氣騰騰的“流動史詩”。回望過去,許多人坐著綠皮火車,慢慢“顛”回家鄉,如今一晃幾十年,咣當咣當的“慢火車”更新換代,疾速飛馳的“復興號”“和諧號”讓家的“時間距離”越來越近。“排隊”購票的地方從售票大廳“搬”到了“云端”,歸家的人從徹夜通宵排隊變成了“指尖”輕松購票。各類“文化年貨”不斷上新,為這部“流動史詩”增添一抹“文化味”……從持續優化12306票務系統緩解購票壓力,到完善搶票、候補和退改簽機制,精準地實施“一日一圖”,再到開展“點對點、一站式”運輸服務把務工人員從“廠門”送到“家門”,春運路上,既有精彩的文化演出,更有溫暖的民生保障舉措,“以人為本”“以和為貴”“家是最小國,國是千萬家”的價值理念,在時代的孕育下拔節生長,彰顯出流動中的文化自信。

春是回歸,春是啟程。年味綿長醇厚,春運這條回家路,不僅是情感的歸宿,更是文化的傳承。在春運的時代背景中,我們細細品味故土的芬芳與耳畔的鄉音,用文化“溫暖”歸鄉路,讓歸鄉的旅途變得更加溫馨和有意義。