3月5日,習近平總書記參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時,叮囑廣大文物工作者:“要把博物館事業搞好。博物館建設要更完善、更成體系,同時發揮好博物館的教育功能。”

擁有近3100多年建城史的南京,依托豐富的文物和藏品資源,大力發展文博事業,致力于打造獨具特色、充滿活力、令人向往的“博物館之城”。南京文博工作者紛紛表示,將牢記習近平總書記的殷殷囑托,接續奮斗,讓博物館更好地承載歷史記憶、傳承綿長文脈,“這是一份沉甸甸的責任,也是一份光榮使命。”

位于朝天宮的南京市博物館。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

各具特色,“軟件硬件”提檔升級

青磚小瓦馬頭墻,回廊掛落花格窗。漫步甘熙宅第,人們可以領略南京傳統民居建筑的優雅精致,南京市民俗博物館便坐落其中。3月10日,不少市民游客身著漢服逛著博物館。甘熙故居友恭堂當年是什么樣?梅蘭芳親筆所繪《梅花圖》有著怎樣的風雅?251項市級以上非物質文化遺產項目分別有啥特色?老城南市井生活、婚嫁育兒習俗都有哪些?一切都能在這里找到答案。

空中鳥瞰南京市民俗博物館。 實習生 李寧寧 南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

去年7月18日,歷時四個多月的施工布展,南京市民俗博物館展陳改造項目圓滿完成,正式開放。150余件館藏文物精品在2000多平方米的多進穿堂式特色展廳中全新亮相。這是南京市民俗博物館自1992年建成開放以來,規模最大的一次基本陳列提升改造。

南京目前共有77座備案博物館,近年來,各個博物館展陳內容不斷豐富、品質不斷優化,彰顯著鮮明的特色。

定制專屬虛擬形象、穿越明代畫廊、近距離觀賞琉璃拱門、觸發線上元宇宙游戲機關……大報恩寺遺址博物館內,全國首個全真互聯元宇宙博物館吸引著無數市民游客。這場元宇宙的奇幻之旅,趣味性十足,科技含量滿滿,可以在實地游覽場館的同時,在虛擬場景中盡情穿梭遨游。“大報恩寺遺址如同一座千年的文化寶庫,其瑰麗的建筑和文物,是中國歷史的絢爛光影,也是世界文化交流的見證者。這使得大報恩寺遺址博物館天然地成為一座城市歷史大學,不僅是文化遺產的守護者,更是城市發展歷程的生動教材。”大報恩寺遺址博物館館長王文溪表示,將牢記習近平總書記的囑托,繼續創新探索,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

大報恩寺遺址博物館打造全真互聯元宇宙博物館。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

博物館硬件也在不斷提檔升級。“十四五”期間,南京市開展文博場館重要項目建設和提升改造工程,指導孫中山紀念館新館、南京市民俗博物館、南京抗日航空烈士紀念館基本陳列改造提升項目;推進南京市博物館新館建設項目;支持紫金山天文臺博物館建設及六合區博物館布展施工工程;同時,以國家文物局等九部門提出的至2035年我國要實現博物館強國為戰略指引,以保護傳承弘揚長江文化為主題,為促進人與自然和諧發展樹立標桿典范,大力推進長江文化博覽園暨南京(中國)長江文化博物館區的建設。

賡續文脈,深挖豐厚地域文化資源

近日,“紅帆揚”未成年人開放日活動暨紅帆講壇——“少先隊員第一課”,由渡江勝利紀念館“小紅帆”宣講團代表以一場關于紅旗渠的感人故事拉開帷幕。走進渡江勝利紀念館,除了可以參觀“天翻地覆慨而慷——渡江戰役勝利暨南京解放展”,學習了解南京段渡江戰役的進程和路線,還可以在社教老師的講解下,實地觀測長江江豚、黑鳶等國家重點保護野生動物的活動情況。

孩子們在渡江勝利紀念館參觀。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

去年,渡江勝利紀念館舉辦臨時展覽3個,提供講解接待1482場,開展社教活動118場,舉辦主題宣講活動30場,獲得多項榮譽。“我們還聯合渡江戰役相關的紀念館、革命舊址、烈士陵園等單位成立了渡江戰役紀念館(地)合作聯盟,以聯盟為依托開展‘講好渡江戰役革命故事——渡江戰役紀念館(地)合作聯盟宣講展示活動’‘傳承紅色基因 賡續紅色血脈——渡江戰役研究學術研討會’等。”渡江勝利紀念館副館長徐麗表示,今年,該館將打造“4.23紅色文化宣傳季”,開展更廣泛、更深入的聯合,促進紅色資源更大范圍內的交流,積極構建展覽、活動、出版、教育等“多位一體”傳播矩陣,搭建起長三角一體化紅色文化領域交流、研究、宣傳的廣闊平臺,實現渡江戰役紀念館(地)的共建、共享、共贏的新局面。

深厚的文化底蘊賦予南京豐富多彩的文博資源,深入挖掘豐厚的地域文化資源,是文博工作者的使命。

在熱鬧的老門東里,“藏”著一間南京越劇博物館。作為江蘇首家越劇博物館,這里收藏有見證南京越劇藝術發展的數百件珍貴展品,包括竺水招、筱水招、商芳臣等老一輩越劇藝術家使用過的戲服、道具、生活用品,以及當年演出的劇本手稿、劇照等。“南京越劇博物館不僅承載著越劇在南京的種種歷史記憶,還傳承著戲曲藝術這一優秀傳統文化的綿長文脈。”南京市演藝集團黨委書記、執行董事楊慶錦表示,未來會進一步加強策劃和運營,把南京越劇博物館打造成為集戲曲文化傳播、創作、交流為一體的綜合性文藝空間,讓更多觀眾走近傳統文化,愛上傳統文化。

跨界發展,書寫文旅融合大文章

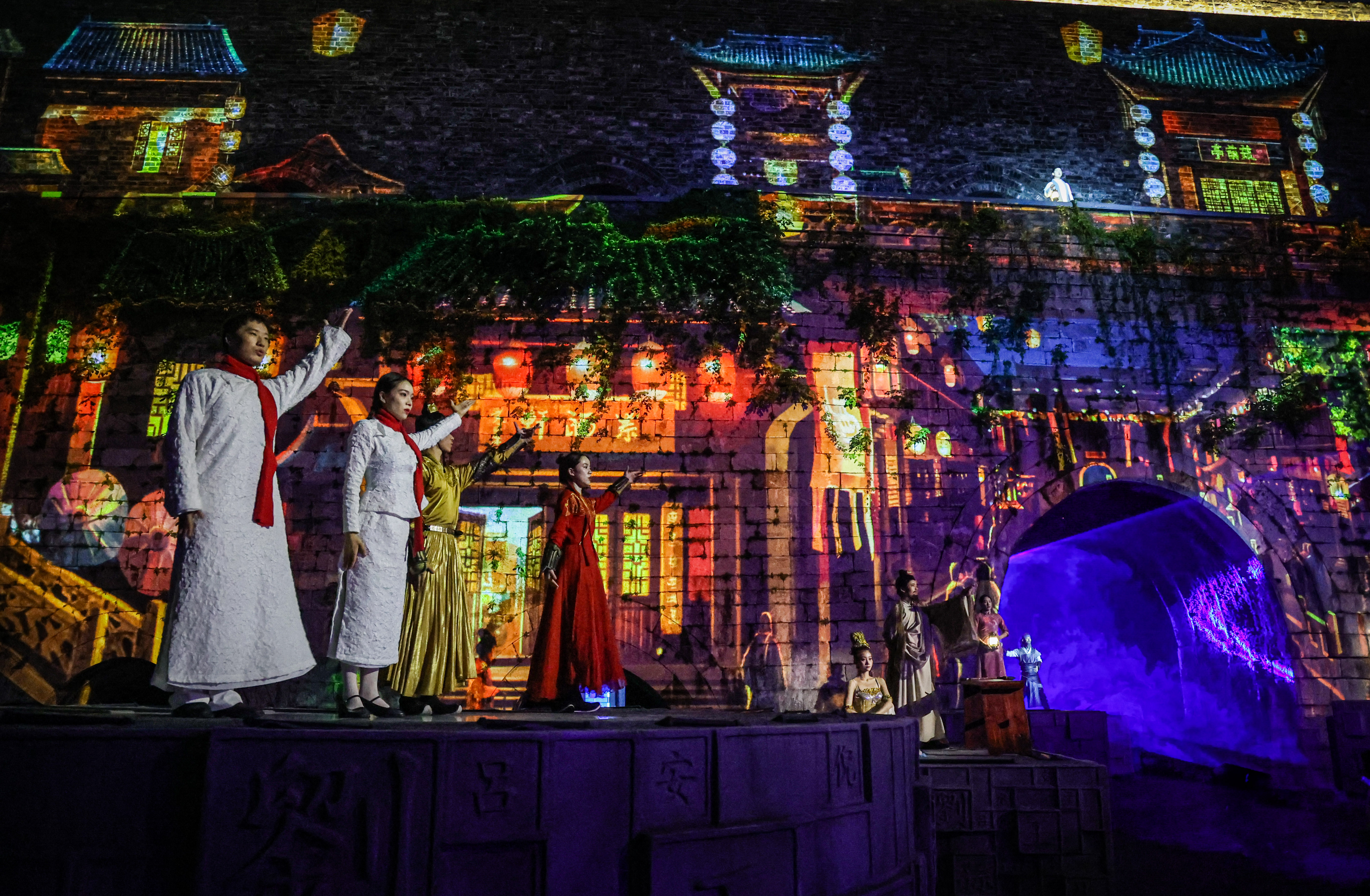

絢麗的光影交織成美輪美奐的畫面,厚重的城墻變身巨大的“幕布”,整個中華門甕城仿若一座沉浸式劇院……3月10日晚,隨著暮色降臨,大型沉浸式光雕藝術演出《心印·中華門》開始上演,眾多游客一邊拍照一邊不停發出贊嘆。

《心印·中華門》自推出以來好評如潮,演出通過真人實景演繹、3D投影秀、光影互動等創新方式,將有著600余年歷史的中華門“活化”于當下,用光影創意科技賦能,讓厚重歷史積淀照映在城墻、點亮在心間。

《心印·中華門》演出現場。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

博物館的魅力不只在白天,“博物館奇妙夜”成為撬動夜間經濟的“支點”。南京市鼓勵博物館彈性延長夜間開放和運營時間,結合館藏資源開發提供適合夜間消費的文化產品和服務內容。

太平天國歷史博物館推出沉浸互動演出《金陵·王府往事》,觀眾作為“王府貴客”,跟隨“王府管家”,在光影中追尋一段“王府往事”,成為南京博物館夜游演藝的“新名片”。此外,南京市民俗博物館推出“甘宅雅韻”水幕燈光秀等新型夜間品牌項目,深度激發博物館夜間經濟活力,促進文旅融合。

《金陵·王府往事》演出現場。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

太平天國歷史博物館所在的瞻園素有“金陵第一園”之美譽。近年來,太平天國歷史博物館突出“館園合璧”特色,《明清時期南京園林研究》、“山水與游特展”、“江南·園林”綜合實踐課程、“逐月·譯空間”等項目陸續開展。“習近平總書記的殷殷囑托令我們備受鼓舞,也為我們接下來的工作指明了方向。”太平天國歷史博物館館長楊英表示,接下來將繼續探索跨界發展的新領域,寫好文旅融合的大文章,陸續打造傳統茶藝空間、博物館數字化VR體驗等高品質文化項目,建設更加完善的博物館公眾服務體系。“我們將繼續推進文旅資源的活化利用,進一步提升服務品質,不斷提高人民群眾的文化體驗感、獲得感和幸福感。”

南京日報/紫金山新聞記者 邢虹 朱彥