“‘一包三改’創新路,經濟翻番高速度,人民走上富裕路……”近日,以“一包三改”經驗為背景創作的大型原創現代錫劇《太湖春早》在無錫精彩上演,帶著觀眾“穿越”回上世紀80年代那座大膽探索、創新開拓的江南小鎮。

臺前,是細膩精湛的演繹,臺下,更是時刻流淌血脈的初心。時光彈指而過,今年已經是“一包三改”經驗總結推廣40周年。5月28日,“一包三改”經驗總結推廣40周年系列主題活動暨“一包三改”紀念館新館開館儀式在無錫惠山區舉行,同時“四千四萬”精神館也正式開館。

一簇“改革星火”

照亮鄉鎮企業的創新之路

無錫是中國鄉鎮企業的發祥地之一。40年前,堰橋人民發揚敢為人先的創新精神,沖破思想禁區、打破發展僵局,首創“一包三改”經驗,推動了鄉鎮企業的異軍突起,創造了“蘇南模式”的經濟奇跡,書寫了領時代之先聲的精彩篇章。

何為“一包三改”?“一包”是鄉鎮企業經濟承包責任制,“三改”為改干部任免制為選聘制,改工人錄用制為合同制,改固定工資制為浮動工資制。

時至今日,那段波瀾壯闊的改革發展史在歷史功勛冊上、在人們心中,依舊熠熠生輝——1978年12月,黨的十一屆三中全會召開,中國吹響了改革開放的號角,解放思想的浪潮一浪高過一浪。安徽鳳陽小崗村的一群農民為吃飽肚子按下紅手印,分田到戶搞起“大包干”,由此拉開中國農村改革的大幕。

1982年,堰橋公社學習小崗村,引入家庭聯產承包責任制,農民熱情高漲,當年就迎來大豐收。但當時,堰橋公社的社隊企業卻普遍經營不善,于是在同年11月,堰橋公社黨委借鑒農業改革的成功經驗,把承包責任制引入社隊企業。

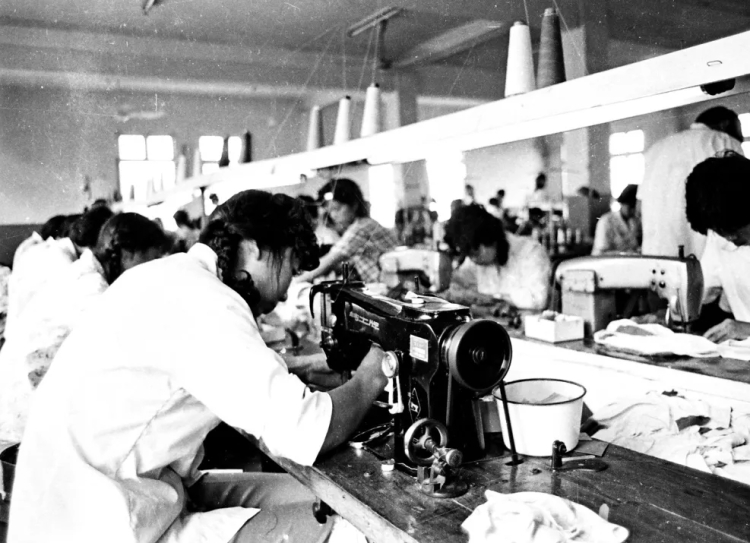

連續虧損三年、累計虧掉5.74萬元的堰橋服裝廠被選為第一個試點。堰橋公社黨委提出“死上交,活報酬”的方案,即全年上交利潤5000元,超額部分由廠長自行處理,將經營權下放給真正懂經營的人。

原廠負責人感到承包能力不夠放棄競選,裁縫師傅楊漢斌憑借“工人一個不減,上交一分不少,工資上漲30%”的競選承諾打動了全廠職工,當選為新廠長。新廠長上任后推行“定額計件制”,從“原本干多干少一個樣”轉變為“多勞多得”,職工們的生產積極性被充分調動起來。僅僅一個月,服裝廠就實現了扭虧為盈。

在這之后,企業承包制猶如星星之火在堰橋迅速蔓延。全縣第一個私人購買拖拉機的社員、第一個私人組建的建筑隊、第一個私人承包農場等在堰橋紛紛涌現……

1983年上半年,堰橋鄉的經濟效益令人激動——18家鄉辦企業全部完成改革,全鄉工農業總產值比上年增長74.50%,農民人均收入504元,比上年增長了一倍多。

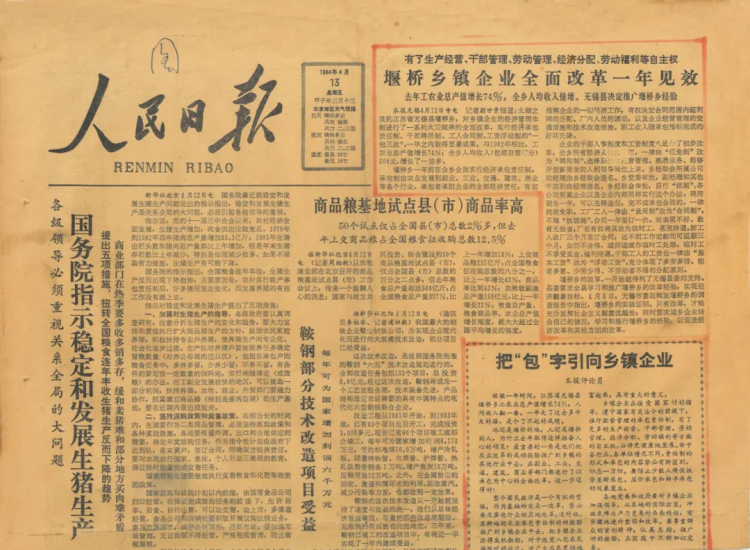

1984年4月,無錫縣委發出了《關于轉發堰橋鄉黨委“抓‘一包三改’ 促經濟發展”的經驗的通知》。中共無錫市委批轉了市委研究室《關于無錫縣堰橋鄉經濟改革工作的調查報告》。4月13日,《人民日報》在頭版刊登了題為《堰橋鄉鎮企業全面改革一年見效》的消息和評論員文章《把“包”字引向鄉鎮企業》, 將“一包三改”推向高潮。

5月,中共江蘇省委批轉無錫市委《關于總結和推廣無錫縣堰橋鄉鄉鎮工業“一包三改”經驗的報告》。堰橋鄉“一包三改”的做法迅速鋪開,吹響了蘇南鄉鎮企業“異軍突起”的沖鋒號。

至1984年底,全省共有5萬多家企業實行了“一包三改”,占企業總數的71.2%。全國各地也紛紛向堰橋“取經”,從此堰橋“一包三改”經驗名揚全國。

傳承“創新基因”

續寫蘇南模式的時代新篇

坐落于無錫惠山區吳文化公園內的“一包三改”紀念館,是黨史學習教育的重要陣地。這里的每一件珍貴史料和物品,每一張泛黃的老照片,都無聲地向大家展示著無錫人民“敢為人先”的精神風貌,述說著當年的故事。

時光瀲滟,雕琢歲月芳華。從那股改革春風吹皺堰橋一池春水,發展就成為這里最生動的注腳。如今的堰橋,是惠山新城的南門戶,是錫澄一體化的北窗口,國慧大廈、新經濟產業園、惠山科創人才金融港等高樓林立,吳文化公園、“天上村前”歷史文化街區等文化載體也展現出蓬勃發展的“江南新韻”。

為進一步弘揚和傳承“一包三改”敢為人先的創新精神、勇于擔當的實干精神,激勵廣大干部群眾更好地投身于全力奮進“五地四創”,加速實現“鯤鵬迭變”的惠山實踐,惠山區和堰橋街道對“一包三改”紀念館進行了改造提升。改造后的新館,總面積600多平方米,分上下兩層,館內陳設順著時間線排列,分為“潮動,源何惠山”“潮立,時代標桿”“潮涌,氣象萬千”“潮浪,鯤鵬迭變”等多個部分,詳細講述了無錫縣堰橋鄉(現惠山區堰橋街道)改革演進的發展歷程。

無錫惠山區堰橋街道負責人表示:堰橋,會一如既往堅持和弘揚“敢為人先、勇于擔當”的精神品格,在新時代更好賡續“一包三改”改革基因,在改革創新的浪潮中奔赴未來。

“能縱棹,慣乘流,長江白浪不曾憂。”“一包三改”已經是40年前的往事,但那絕不是遙遠的夢境,其“四千四萬”的精神、勤勞踏實大膽創新的基因,早已深深刻進了無錫人民的每一寸血脈。以堰橋為軸輻射出的奮斗故事還在不斷書寫,無錫,也必將在新時代創造出更多奇跡!