“說鳳陽,道鳳陽,鳳陽有個村莊叫小崗……”

安徽鳳陽小崗村“當年農家”院落里,泥巴糊成的茅草屋前搭著一處簡易舞臺。臺上,身穿藍褂的表演者夾執兩根鼓條,左手擎手鼓,伴著鏗鏘鑼鼓唱起新翻花鼓詞。臺下,三兩結伴的年輕人聽得入神,一曲終了,喝彩聲一陣接一陣。

不遠處,頭發花白的嚴金昌靜靜站在觀眾身后,注視舞臺的眼睛里全是笑意。

“我們那時候啊,敲花鼓是為了要飯,為了不餓肚子。現在不一樣啦!大家的生活越來越好,花鼓也成了非遺表演,那么多人愛聽愛看。”

一曲鳳陽花鼓,一位老人的半生回憶,一座茅草屋連成的破敗院落,交織出中國農村改革的歷史起點。

改革1.0:越過“溫飽線”

歷史的篇籍曾無數次被翻回那一頁。

1978年11月24日夜,時任小崗生產隊隊長的嚴俊昌和副隊長嚴宏昌召集全隊在家的18戶戶主聚集在嚴家茅草屋開會,討論怎么吃飽飯,嚴金昌就是其中之一。彼時,生產隊吃“大鍋飯”的分配方式無法激發村民的勞動熱情,加之鳳陽遭遇重大旱災,土地撂荒,村民被迫外出乞討,全村面臨斷炊的危機。

“過去茅草屋的窗子都做得小,冬天防寒,屋里就點了一盞煤油燈。”坐在當年開會的老屋子里,嚴金昌記憶里的場景依舊清晰。眾人圍在矮木桌前,你一言我一語,昏黃的燈光映著每個人的表情,如出一轍的堅定。

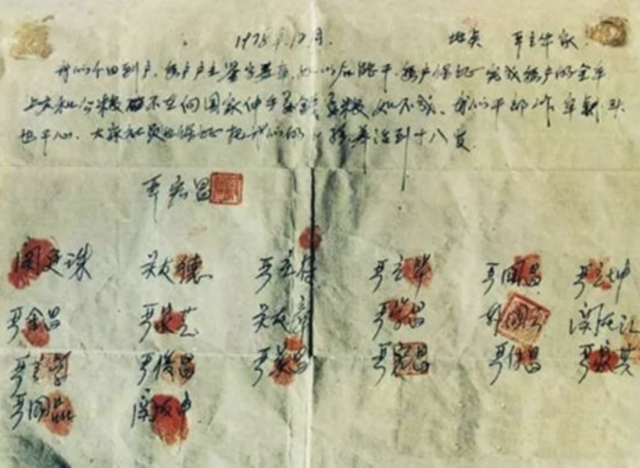

會議一直持續到半夜。“分田包產到戶”,嚴宏昌用一句石破天驚的話統一了大家的建議。識文斷字的他立刻找來一張薄紙片,寫下保證書,18位戶主依次按下紅指印,以“托孤”的形式簽訂這份“生死狀”。當時的他們不會想到,這張誕生在昏暗茅草屋的“紅手印托孤書”,將成為改革開放的一聲“春雷”,沖破思想桎梏,直至萬物復蘇。

“我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如以后能干,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧,不再向國家伸手要錢要糧。如不成,我們干部坐牢殺頭也甘心,大家社員也保證把我們的小孩養活到18歲。”

嚴金昌的紅手印在第二排第一個。“說不擔心都是假扯的,反正就是豁出去了,心甘情愿,無怨無悔!”嚴金昌說,當晚,他們便將生產隊的土地、耕牛、農具按人頭分到各家各戶。“那之后啊,天不亮大家就下地干活了,互相比著干,誰也不覺得辛苦。”次年冬天,村民的糧食堆滿茅草房子,又堆到了屋外,覆著厚厚一層雪。年關將至,家家有豬的殺豬,有羊的宰羊,屋外掛著鮮雞鮮鴨,處處洋溢喜氣。

更具體的變化體現在數字上。1979年,小崗生產隊糧食總產13.3萬斤,是前10多年產量的總和,一舉結束20多年吃國家救濟糧的歷史,并首次歸還國家貸款800元。

那一年,首鋼成為國企改革首個采用利潤遞增包干制的重大試點;那一年,國家決定在深圳、珠海、汕頭和廈門試辦特區,打開對外開放的窗口;那一年,《中外合資經營企業法》通過,中國有了第一部關于外資的法律……被思想禁錮和計劃經濟壓抑已久的活力和創造力全面釋放,無數個“小崗村”匯成改革開放的滾滾大潮。從安徽到全國,從農村到城市,堅冰融化,大地回春,中國迎來改革開放的黃金時代。

改革2.0:再過“富裕坎”

見證農村改革起點的茅草屋,如今成了“當年農家”文旅景點,坐落在小崗村主干道友誼大道左側。向西走500多米,馬路的另一側,是嚴金昌和四兒子經營了近20年的“金昌食府”。

從莊稼漢到農家樂老板,小崗村的故事翻開了新的篇章。

“小崗村一直以農業為主,老百姓只想著把手里二畝地種好,沒其他的愿望。”嚴金昌的講述來到20世紀90年代至21世紀初期,以種地為主業的小崗村全村人均收入僅2000元,低于全縣平均水平,村集體欠債3萬元。“大包干”20多年后,小崗村再度陷入發展困境。

轉機在2004年出現,沈浩作為選派干部從安徽省財政廳來到小崗村擔任第一書記。從修建友誼大道開始,他帶領全村走上“二次創業”的道路。

“發展現代農業,搞科學種植和農產品加工;發展旅游業,建大包干紀念館;招商引資辦工業,進行農產品深加工。”沈浩當年給小崗村開出的“藥方”,嚴金昌至今都能脫口而出。“搞旅游要餐飲和住宿,沈浩書記鼓勵老百姓開飯店。”沒過幾年,農家樂的煙火熱鬧就在村里彌漫開來。

這一邊,老嚴家的飯館度過最初轉型期,漸漸走上正軌,家中4個兒子也陸續回村經營飯店和超市。另一邊,沈浩全力推動建設小崗村直通省道307線的快速通道,跨越鐵路的高架橋合龍時,國內最繁忙的南北大動脈京滬鐵路為小崗村停下了40多分鐘,一切發展有了基礎。

也是快速通道建成通車那一年,小崗開始大規模流轉土地給農業公司做規模化種植,多家農產品加工公司在小崗村投資建園,至此,小崗村跳出種糧的單一結構,走向規模經營。到2009年,全村人均收入提高到6600元,是沈浩初到小崗村時的3倍。

當年,小崗人用摁“紅手印”的方式拉開中國農村改革的大幕。沈浩掛職到期時,小崗人再次摁下“紅手印”,將這位為民服務的好干部又留了三年。如今,在村東北一隅的陵園內,沈浩長眠于這片他深愛的土地。

改革3.0:三產促振興

如果在夏天來小崗,站上村頭觀光塔俯瞰,就能看到一望無際的綠色稻田間,嵌著“希望的田野”。異色水稻排布出的橫豎撇捺,是風景,更是愿景,是一以貫之的改革方向,更是小崗的現實模樣。

時間的指針撥轉到2016年4月,農村改革座談會在小崗村召開。“我國農村改革是從調整農民和土地的關系開啟的。新形勢下深化農村改革,主線仍然是處理好農民和土地的關系”。座談會上,習近平總書記高瞻遠矚,為深化農村改革指明方向。

小崗村又一次啟程,在改革之路上穩步前行。

“不搞農業就不是小崗了,我們要把農字寫得大大的。”鳳陽縣委常委、小崗村黨委第一書記李錦柱曾不止一次地說起這句話。

“農”字當頭,土地,是一切的前提。從獲頒土地承包經營權“全省第一證”,到落戶農村集體經濟組織登記賦碼“全國第一證”,“改革創新、敢為人先”的精神始終融匯其間。如今,隨著小田變大田、碎田變整田,小崗村的耕地流轉率已超過七成,基本建成近1.4萬畝高標準農田。與此同時,小崗村掛牌成立了全國唯一以村命名的國家農業科技園區,現代農業發展之路持續延伸。

土地之上,更多的發展力量正持續迸發。瞄準三產融合發展路徑,小崗村構建起以現代農業為基礎,以農產品加工為核心,以鄉村旅游、研學拓展、培訓教育等為支撐的現代鄉村產業發展格局。

5平方公里的省級農副產品深加工產業園里,知名企業盼盼食品的生產線已擴增至26條,以小崗村及周邊村莊的農副產品為原料開展深加工,各類產品銷往全國各地;安徽省蒸谷米食品科技有限公司圍繞“蒸谷米”開拓出水稻育種、產品研發、設備制造等多個板塊,先進加工生產線出口至海外;高科種業、小崗新鑼等項目陸續簽約落地,技術含量高、集約化程度高、附加值高的農產品加工和綠色食品產業串珠成鏈。

今年2月,小崗村迎來第七次分紅,作為村集體經濟股份合作社的股東,村民每人喜提700元“紅包”。2023年,小崗村實現村集體經濟收入1420萬元,村民人均可支配收入34900元,同比分別增長9.2%和5.8%。1979年至今,在這張記錄40多年發展的“小崗報表”上,向上攀升的曲線勾勒出更廣闊的天地。

產業振興的同時,人才振興、文化振興、生態振興和組織振興也無一偏廢。“鄉村振興需要人才,我們成立了小崗博士工作站,和安徽財經大學、安徽科技學院、南京農業大學等高校院所展開共建,圍繞產業發展、鄉村旅游等方面為村莊發展出謀劃策。”李錦柱說,今年7月,小崗村和江南大學金征宇院士團隊簽訂共建健康食品產業創新研究院協議,農產品加工有了更扎實的科技后盾。

“我們要進一步突破小崗地理概念,打小崗牌,唱經濟戲,吃改革飯,走開放路,做發展文章。”面向未來,李錦柱滿懷信心。

“說鳳陽,道鳳陽,鳳陽有個村莊叫小崗,敢想敢干又敢闖,初心使命記心上……”

屬于小崗村的花鼓旋律,還在繼續。