- 來源:現代快報全媒體

- 編輯:李蔚蔚

- 時間:2024-08-21 08:40:07

行知路上陶花開之荷花

代表人物:潘朝陽

花語故事:初夏時節,荷花盛開。盡管沒有牡丹的富貴,沒有茉莉的清香,但夏天的荷花出污泥而不染,天真爛漫,超凡脫俗。來自《茉莉花》民歌家鄉的音樂教師潘朝陽不斷追求目標和理想,徜徉在音樂教育的世界,活成最美的模樣。

青奧會的志愿者

課堂上的傳道者

接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。南京市六合區金牛湖初級中學有個江蘇省音樂特級教師潘朝陽,他的人生可謂一部傳奇:上世紀80年代的中職財會班畢業,做過財務會計,當過電焊工人。不放松學習的潘朝陽對音樂追求執著,1990年,成功就讀南京教育學院(后與南京曉莊學院合并)音樂系首屆大專班,由此開啟了他的音樂教育人生。“捧著一顆心來,不帶走半根草去”,他用行動詮釋了陶行知先生的大愛與奉獻精神。

凌晨練琴為提升

亂入池中看不見,聞歌始覺有人來。上世紀90年代初的南京教育學院里,有個學生因為凌晨3:00練琴而聞名校園,這個用功的學生就是潘朝陽。“周末、寒假、唯一的一個暑假我都是在學校度過的。當時學校的條件相對較差,挨著圍墻搭了六間琴房,師生共用。”說起母校,潘朝陽記憶的閘門瞬間打開。上大學前從未接觸過鋼琴的潘朝陽為了多練習,每天凌晨3:00起床到琴房,再冷的天也會堅持。學校門衛老夫婦被他的琴聲吵得實在受不了,就去學校領導那里告狀。這時,大家才知道了學校有個如此用功的學生。

一個學期下來,潘朝陽就能很自信地演奏貝多芬的《致愛麗絲》了。到畢業時,他彈完了拜厄的599、849、299練習曲,還能演奏莫扎特的《土耳其進行曲》《C大調奏鳴曲》,賀綠汀的《晚會》《牧童短笛》,巴達捷夫斯卡的《少女的祈禱》以及理查德·克萊德曼十多首流行鋼琴曲等。學校的陳朗秋老師送給潘朝陽一套貝多芬交響曲的磁帶。這份珍貴的禮物,潘朝陽至今還珍藏在家里。鋼琴老師黃凌贊許潘朝陽道:“成為鋼琴家或許不可能,但把鋼琴彈好一定是可能的。”

免費送笛為學生

鏡湖八百里何長,中有荷花分外香。“如果能從事音樂教育事業,哪怕喝稀飯我也愿意。”32年的從教生涯中,潘朝陽輾轉過3所鄉村學校。面對簡陋的音樂教學環境,他竭盡所能地創造條件引領學生們走進奇妙的音樂世界。

1992年,剛工作時,學校沒有樂器,他就帶著自己的笛子、豎笛、口琴給孩子們上音樂課。熱衷于小器樂教學的潘朝陽從工作伊始,就在校內推廣豎笛、口琴教學。有些學生買不起豎笛、口琴,他就自費購買送給學生們。最多時,他為一個班的學生每人送了小樂器。他是南京市六合區把豎笛、口琴引進課堂的第一人。那時,每到夜晚來臨,學校附近的許多村落都傳出“鞋兒破、帽兒破”的豎笛聲。《世上只有媽媽好》《小星星》《大海啊,故鄉》等笛聲此起彼伏,高難度的《望星空》等樂曲也穿插其間。小小的豎笛真正扎根進了鄉村,傳遞到了每個學生的身上。

吹豎笛的孩子們

茶園間的“演奏家”

20多年后,潘朝陽的學生潘啟勇在文章《誰是鄉村教育家》中這樣評價恩師:“琴聲在鄉村學校里悠揚,是一件很美好的事。無論什么時候,無論是鄉村還是城市。但是又有多少人能夠做到呢?”“有的人有自己的世界。如果他愿意把自己的世界分享給別人,這是一件很幸運的事。如果他恰好是一位老師,那他將永遠不會被學生忘記。”

自費購琴為教學

卷卻天機云錦段,從教匹練寫秋光。1994年,面對學校一窮二白的現狀,潘朝陽到處向親朋好友借錢,自費購買了一架鋼琴,用拖拉機拉到學校。要知道:當時潘朝陽每個月的工資才114元,那架鋼琴用了他4年多的工資。2001年,潘朝陽被推薦參加第三屆“南京市教學學科帶頭人”評選。當時的評委江蘇省特級教師錢逸瑞和南京市音樂教研員宋桂英表示:“就憑這一點,潘朝陽老師就夠資格評上學科帶頭人。”

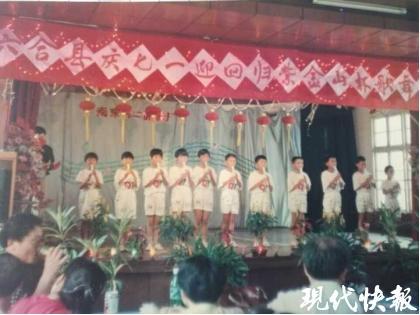

為了帶領學生們走上更大的舞臺,潘朝陽常常利用周末、工作之余時間無償帶領學生們排練,練習鋼琴、組織校豎笛合奏團,參加當地政府、教育主管部門和企業組織的演出活動、競賽等。1997年,南京市六合區仕金學校(現南京市六合區金牛湖初級中學)合奏團的孩子們受邀參加了區政府組織的慶祝香港回歸活動演出。2001年,學校豎笛合奏團在南京市教育局舉辦的豎笛比賽中榮獲二等獎。此外,他帶領的校合唱團也在南京市級合唱比賽中榮獲一等獎。年復一年的社團活動讓音樂徜徉在學生們的心田。

迎回歸的演出照

潘朝陽致力于多審美通道的音樂教學。他通過歌詞創編等活動,讓音樂課堂變得更加鮮活生動有趣。他還創作了《我的家鄉在六合》《青奧之歌》等多首歌曲。通過分享,讓學生們體會到創作背后的故事,讓美的體驗更加豐滿。“鄉村教育需要有人在入口處摁下開關,努力改變模樣,尋找音樂的打開方式。”32年如一日,潘朝陽認真上好每節課。他把對音樂與生活的理解、對社會的觀察,用通俗的語言說給學生聽。

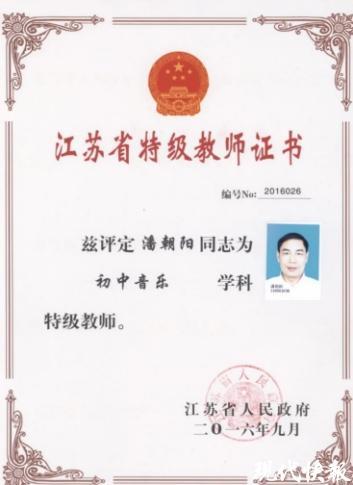

2016年,潘朝陽獲評江蘇省初中音樂特級教師。2018年,潘朝陽領銜的“六合區中小學音樂工作室”先后吸引了40余名青年音樂教師。從這里先后走出了多名六合區教壇新秀、青優教師、學科帶頭人及南京市音樂學科帶頭人等骨干教師。

行知園的接棒人

終身學習為人生

一雨池塘水面平,淡磨明鏡照檐楹。深知知識更新重要性的潘朝陽從未放松過學習。音樂教育工作同時,他先后拿到了音樂教育本科、教育管理碩士、學校課程與教學教育博士畢業證書和博士研究生學歷。

2000年,潘朝陽報考了教育管理專業碩士。經過拼搏,他以高分就讀并順利畢業。2008年,潘朝陽參加教育碩士后的進修項目學習。整整一年里,每周二,他騎著摩托車轉公交,8:30準時到達100多里外的南京師范大學。他的堅持和努力得到了南師大教科院課程與教學研究所李如密老師的注意,從此走上了科研之路。2011年,經過拼搏,潘朝陽考上了李如密老師的博士研究生并順利畢業。多年來,潘朝陽參與多項教育部及省級課題研究,蘇少版音樂教師教學用書編寫,出版專著一部,主編著作一部,并在CSSCI期刊、中文核心期刊等雜志和報刊發表文章40余篇。

潘朝陽老師的博士論文題目為《我只是想讓孩子喜歡音樂——多審美通道的音樂教學研究》,這是他內心深處最本真的愿景,也是他三十多年音樂教育生涯的答卷。“讀書是每個人成長的階梯,也是一種精神生活的追求。只有不斷地學習,才能源源不斷地獲得自信,成為一個有思想的人。”潘朝陽始終堅信,“音樂就是時間的藝術,付出就有收獲。”

通訊員 楊雪 現代快報/現代+記者 戴明夷 劉惠勤