秋日,黃海之濱的鹽城,千里海疆,綠能澎湃,風帆正勁。

地處長三角一體化、江蘇沿海發展、淮河生態經濟帶等多重國家戰略黃金交匯點的鹽城,坐擁江蘇最長海岸線、最廣海域面積、最多灘涂濕地、最豐富海洋資源。近年來,鹽城把推動海洋經濟高質量發展擺上更加重要位置,以“暢達黃海之遼闊”的視野胸襟,以“勇當排頭兵”的奮進姿態,用好戰略機遇,堅定向海圖強,努力建成全省海洋經濟的重要支撐、全國沿海地區海洋經濟創新發展新高地。

鹽城海洋生產總值從2015年的914億元增長到2023年的近1500億元,占地區生產總值比重超20%,占全省海洋生產總值15.5%左右,奮斗出了一片藍色經濟新空間。

金風科技六自由度16兆瓦整機傳動實驗平臺

深耕藍海

風光名城,綠能之都。

鹽城是中國首批碳達峰試點城市、中國海上風電產業區域集聚發展試點城市、中國首批新能源示范城市,是江蘇省委、省政府支持建設的綠色低碳發展示范區。

在東臺北條子泥海域和竹根沙海域,125臺風機隨風“起舞”。中國首個中外合資海上風電項目——國家能源集團和法國電力集團合資建設的國華東臺海上50萬千瓦風電項目,年均發電量約11億度,可滿足近200萬居民年用電需求。

鹽城是全球最具開發價值的海上風場之一,100米高度年平均風速超過7.6米/秒,年等效滿負荷小時數可達3000至3600小時。

鹽城是全球海上風電裝備綜合產能最大的基地之一,風電裝備規上企業數量達41家。海上風電整機2700臺/年,產能約占全國40%以上,葉片9000片/年,產能約占全國20%。

波濤日夜奔騰,發展日新月異。

鹽城始終堅定不移深耕海洋產業“主賽道”,做大做強“藍色板塊”,以海上風電裝備、光伏裝備、石油裝備為特色的海工裝備制造業初具規模;海洋生物醫藥產業形成明月海藻、賜百年螺旋藻等一批龍頭企業,海洋生物醫藥產業進一步集聚;濱海旅游加快發展,串聯條子泥、黃海森林公園、珍禽保護區等景點,大力發展生態康養、文化體驗、主題游樂等高端旅游產業,累計建成4A級以上景區24家;海洋漁業和灘涂農業快速發展,擁有國家級中心漁港、國家級海洋牧場、一級漁港,海水養殖面積64.4萬畝,養捕結構進一步優化,投資60億元的黃沙港漁港二期建成投入使用,可滿足1000艘以上漁船日常停靠作業。

當前,鹽城正深入實施《鹽城市海洋經濟高質量發展三年行動計劃(2024—2026年)》,重點發展海洋新能源、海工裝備等九大產業,全力構建“兩地兩區”現代海洋經濟體系,力爭到2026年,全市海洋生產總值突破2000億元。

鹽城港大豐港區建成中國風電葉片出口三大基本港之一

河海聯動

港口是海洋經濟發展的重要支撐。近年來,鹽城持續優化港口航線布局,鹽城港“一港四區”全部建成國家一類開放口岸,擁有萬噸級以上碼頭泊位19個,實現萬噸級以上航道通航全覆蓋。2023年鹽城港吞吐總量已躋身全國沿海港口20強,有效提升鹽城沿海交通基礎設施的綜合支撐力和便捷通達性。

同時,鹽城不斷深化與國際一流港口的合作,增開國際直達航線和近洋特色航線。今年1至8月份,新增內外貿航線10條,航線總數達53條,沿海港口完成貨物吞吐量0.98億噸,同比增長10.4%。開行中歐(亞)接續班列44列,“鹽城北—上海港”海鐵聯運班列升級為“天天班”,鹽城港射陽港區完成首船風電出口業務。

如今,鹽城的海洋集疏運體系日益完善。

為進一步提升對外開放水平,鹽城積極策應“水運江蘇”建設,加快構建公鐵水、江海河等多式聯運集疏運體系。大力推進“高速連港區、鐵路接港口、內河通碼頭”,連申線灌河至黃響河段航道整治工程、大豐港鐵路支線等項目加快建設。目前,424公里鐵路交通跨越發展,2.6萬公里公路網絡內聯外暢,106公里城市內環高架快速通達,4377公里內河航道通江達海,航空樞紐擴能升級。

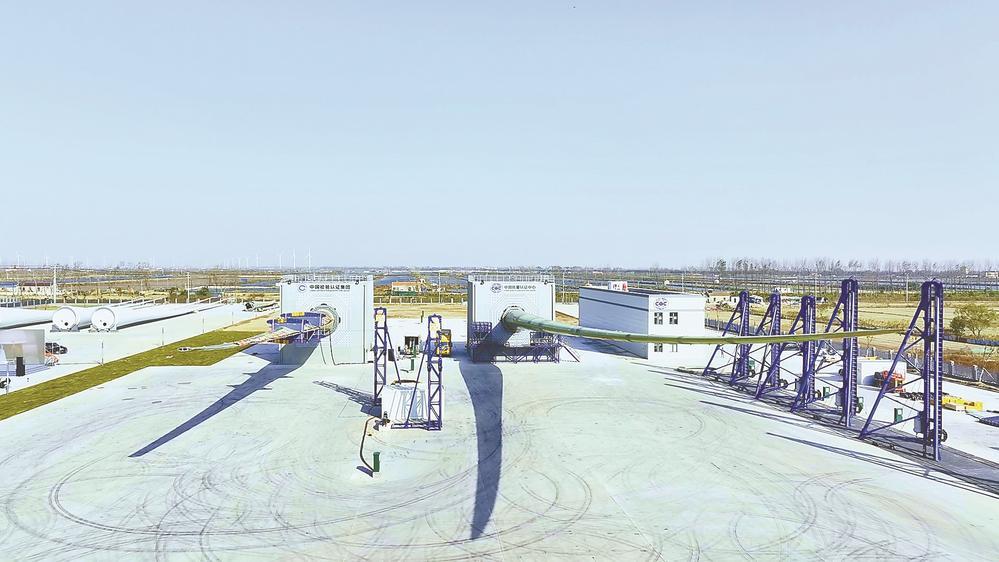

中國質量認證中心(CQC)新能源創新基地全尺寸葉片實驗室

科技賦能

一項可再生能源全直流發電技術,可以讓一臺10兆瓦風電機組在每天8小時滿發的情況下,多發800度電,一年可增加17萬元的經濟效益。

這樣的技術,在江蘇沿海可再生能源技術創新中心誕生,由中國科學院電工研究所王一波研究員團隊研發。

去年,電工所在這里設立晶焱實驗室,圍繞海上風電、海上光伏、海上新能源直流電力系統等重點方向,開展技術研究。“鹽城的風電產業基礎好,科研環境好,比如我們的客戶金風科技就在隔壁樓,不出園區就能實現技術上的無縫交流,還能實現在當地的技術轉化。”中國科學院電工研究所盧俊龍博士介紹說。

走出晶焱實驗室,步行不到5分鐘就到了金風前沿技術(鹽城)研究院,這是中國風電整機制造商金風科技今年剛在鹽城設立的研發機構。聚焦大容量海上風電機組和漂浮式風電等關鍵技術領域,通過與中國科學院電工所的協同技術創新,可以在金風科技的鹽城大豐生產基地實現技術轉化應用。

高能創新平臺匯集高端創新資源,為經略海洋增添了新底氣。目前,全市建成海洋產業省級以上工程(技術)研究中心、企業技術中心48家,上海電氣濱海基地投運全球最大風電試驗平臺。

如今,鹽城奔赴在藍色海洋上,內生動力不斷顯現,一大批“頭雁”企業競飛高歌,不斷激發城市發展新動能。

零碳未來

為“碳”路探路,是鹽城矢志不渝的追求和使命。

鹽城聚焦能源清潔化、產業綠色化、設施低碳化、管理智慧化、認證國際化的“五化”建設路徑,在射陽港經開區、大豐港經開區、濱海港工業園區試點打造零碳產業園,推進風電綠色能源就近就地消納,加快構建“源網荷儲”一體化新型電力系統,加強與國際碳認證機構合作,綠電溯源、碳足跡認證,打造零碳產業園建設“鹽城標準”。三個園區通過差異化發展策略,形成各具特色的綠色新產業集群。

濱海港零碳產業園

在大豐港零碳產業園里的綠色電力交易平臺上,隨著碳交易員的交易頻次增加,綠電價格、中國綠證價格等數字不斷“跳動閃爍”。園區遵循國內綠電交易規則,通過售電公司進行綠電交易,不僅減少了企業的碳足跡,也提高了產品在國際市場上的競爭力,尤其是滿足了歐盟對低碳產品的需求。

中國海油鹽城“綠能港”

此外,射陽港零碳產業園探索“綠電+新型電力系統”建設路徑,全力培植風電、綠色能源轉化及裝備、新型電力系統裝備等產業集群,打造綠色產業為“內核”、數字技術為“底座”、可再生能源為“支撐”、港產城融合為“架構”的綜合性零碳產業園區。濱海港零碳產業園持續挖掘“綠電+冷能”獨特資源,打造零碳產業園核心區、冷能綜合利用示范區、零碳工廠,大力發展綜合能源、裝備制造、新材料、現代物流、海洋經濟、綠色算力等新興產業。

新型儲能是構建新型電力系統的重要基礎。今年6月,全國規模最大、采用組串式儲能系統的獨立儲能電站——三峽濱海儲能電站在鹽城全容量并網。7月12日,江蘇省單體規模最大新型儲能項目——遠景射陽25萬千瓦/50萬千瓦時儲能電站并網。至此,鹽城地區納入電力系統規劃的8個電網側新型儲能項目全部投運,總規模達151萬千瓦/302萬千瓦時,位居全省第一。

海洋是高質量發展戰略要地。在闊步走向深藍的征途上,“碳路先鋒”——鹽城堅持開發與保護并重,有序探索與利用海洋資源,砥礪前行,逐夢深藍未來,引領海洋經濟創新發展。