“推進中國式現代化,必須堅持不懈夯實農業基礎,推進鄉村全面振興。”習近平總書記深刻闡明了做好“三農”工作在推進中國式現代化進程中的重要意義。這同樣是促進共同富裕的內在要求。如今,各項農村改革扎實推進,鄉村大地活力奔涌。廣袤鄉村,億萬農民的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

圖書館、小戲樓、電影院,住小洋樓、游家門口的“國家AAAA旅游景區”,每到晚上廣場上圍滿了正休閑健身跳舞的村民……住在江蘇省張家港市南豐鎮永聯村的村民享受著比“城里人”更好的“都市”生活。這座拔地而起的現代化小鎮,年輕而又充滿活力。

看到眼前的這番景象,你一定想不到,這里曾經是蘇南地區最窮的村莊。“地勢低洼、十澇九災”“茅草蓋屋,腌菜搭粥,四季都穿破衣裳,有女不嫁永聯郎”,這些童謠唱的是這里貧瘠的土地,唱的是這里貧困的生活。

1978年,人均分配只有68元,村集體負債卻高達6萬多元的永聯村,來了第五任書記吳棟材,在他的心中有個堅定的信念:一定要帶大家過上好日子。

伴隨改革開放的滾滾春潮,村黨委班子帶著村民一起,挖魚塘、開工廠,短短5年時間,就給村集體賺下了20多萬元的積累。

今年86歲的村民陸洪春回憶說,“當時老書記帶大家挖塘養魚,村里所有的勞動力都去了,每天天不亮就開工。那時候什么也沒有,大家就靠手挖,靠肩挑,干了五十多天,終于挖了90余畝魚塘。”

當年底魚塘獲得了大豐收,村民每人分了5斤魚,一斤菜油。大家伙用大筐小筐背回家,別提多高興了。

之后,他們又用滾雪球的辦法,先后辦起了家具廠、玉石加工廠、光學鏡片廠等大大小小七八個廠子。“樓上樓下,電燈電話”,昔日面朝黃土背朝天的農民第一次品嘗到發展工業帶來的“甜頭”,他們決定,把步子邁得再大一點兒。

正在這個時候,有人來推銷淘汰的軋機,吳棟材敏銳地發現了商機——有了軋機就可以軋鋼筋賣給老百姓蓋房子。就這樣,永聯村自籌資金30萬元,辦起了永聯軋鋼廠,第二年就獲得了超百萬的收入,這在當時的農村是天文數字。

1994年,永鋼集團成立,迅速崛起為全國黑色金屬加工企業前三甲。2000年,國有集體資本改制大潮席卷而來,永聯村的黨委班子卻在這時“犯起了軸”。為了鋼廠的發展,村民讓出了自己的土地,改制完他們怎么辦,村子怎么辦?辦鋼廠就是為了帶領大家致富,這個初心不能變!在吳棟材的帶領下,鋼廠堅持給村集體留下了25%的股份,這也成了多年來永聯村發展的“搖錢樹”。

“我們都希望鋼廠能越辦越好,我和老伴兒現在每個月能拿9000多元,鋼材發展得更好那我們的生活肯定也會更好。”陸洪春說。

昔日長江邊“沒活路”的窮荒灘,就這樣成為一個人人向往,人人稱羨的地方。

有了良好的經濟基礎后,永聯從2004年就開始規劃村民集中居住區,喊出了“城里人有的我們要有,城里人沒有的我們也要有”的口號。

2005年,吳棟材的二兒子吳惠芳從部隊轉業回鄉,投身到鄉村振興的“第二戰場”。在親身走遍村子的每一個角落,和村民充分溝通交流后,他提出居住方式城鎮化、生產方式產業化、就業方式多元化、生活方式市民化、管理方式規范化、收入方式多樣化,抓教育、抓文明、抓公益,帶領村民一步一個腳印,探索出了一條就地城鎮化建設之路。

2006年國土資源部在張家港抓城鄉建設用地增減指標掛鉤的試點,永聯村抓住機會,把田間地頭老百姓的房屋全部拆除,集中宅基地調整為城鎮建設用地,“這樣老百姓不僅集中居住,實現城鎮化,同時還能把房屋變成大產權,‘紅本子’可以上市交易,對農民家庭的財產性增長有極大的好處。”

隨后,永聯又投資超億元,建成設施一流的村小學,讓孩子們在家門口享受優質教育;新建社區衛生院,與市中醫院共建科室、共享資源;書畫社、美術館、永聯文體館等文化場所,極大豐富了村民的文化生活……

再加上公安、交警、城管、工商、衛生、消防這些機構和執法人員的到位,永聯村民真正享受到了城里人才有的公共服務。

現在的永聯,搭上了數字鄉村建設“快車”,建設了一整套信息化數字化的平臺。

2012年,在實現農業生產機械化自動化的基礎上,永聯全面啟動了信息化建設。

2013年,永聯初步提出了建設“智慧永聯”的目標,陸續在農業生產、村域治理和民生服務領域,開發了三精農業信息系統、消防報警裝置、永聯菜籃電子商務等信息化智能化應用。

2015年,永聯基本實現了村域管理智能化、農業生產自動化、農產品銷售電子商務化、信息發布網絡化。

2021年6月底,永聯成為蘇州市率先實現雙千兆+5G專網全覆蓋的鄉村。

……

數字產業方面,永聯打造了“天天鮮”品牌,通過全產業鏈的數字化改造,賦能一二三產融合。在工業板塊,永鋼集團現在擁有智能煉鐵、智能煉鋼、精品線材、電爐大棒4個省市級智能制造示范車間。

數字治理方面,永聯整合網格化綜合管理平臺、智慧安防平臺,納入地理空間、生態環境、建筑結構、人員活動、車輛狀態等數據,形成數字永聯“GIS一張圖”,構建數字化指標體系,從而實現精準精細、敏捷高效、全方位覆蓋的數字鄉村管控體系。

數字民生方面,永聯加快推進居民智慧健康、智慧停車、智慧教育、永聯頻道、數字貨幣等領域的建設和應用,提高居民的幸福指數。

永聯村社會組織工作人員陳夢怡對此深有感觸。十年前她來到這里,開展工作用的都是老辦法;現在,村里開發應用了“永聯一點通”APP、“福村寶”醫療互助體系、健身管理系統、垃圾智能分類系統以及海豚急救自助系統等多個數字民生應用場景。“現在數字化平臺的建設,不僅給居民帶來了便捷,也讓社區治理更加精準化、精細化。”

今年,永聯村數字服務還在持續升級,使鄉村治理更加“智慧”。

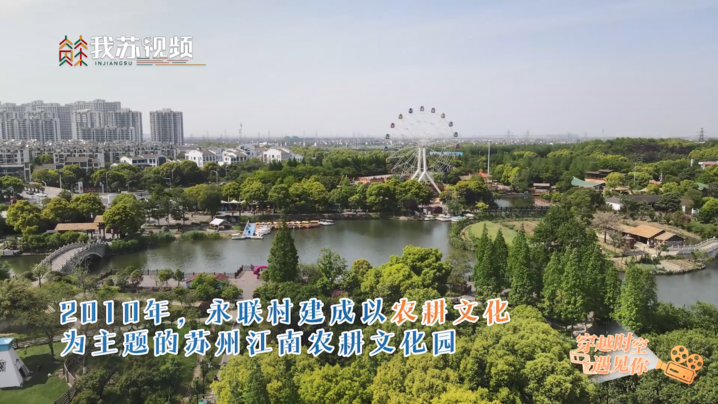

有了這些還不夠,為了給世代耕種為生的村民留個念想,永聯村建起了農耕文化園。身處其中,既可感受稻香蛙鳴的鄉村野趣,也能體驗到作坊手藝、萌寵互動等豐富的休閑娛樂項目。被吸引而來的游客又為永聯帶來了可觀的文旅收入,盤活了集體資產,促進了村民增收就業。

經過十多年的發展,永聯村先后獲評中國鄉村旅游模范村、全國鄉村旅游重點村、國家4A級旅游景區等榮譽,年接待游客達100萬人次,觀光、住宿、餐飲的年產值近2億元。文旅產業已成為永聯村集體收入新的增長點。

現在,置身永聯村,你很難分清,這里到底是江南水鄉,還是繁華都市,在村里就能過上“都市生活”。

圖源:新華社

“今年3月5日,總書記參加江蘇代表團審議政府工作報告時,我非常榮幸地向總書記匯報了我們村里建設發展的情況,總書記聽了以后十分高興,并勉勵我們說,走共同富裕的鄉村振興道路,你們是先行者,要繼續推進共同富裕,趟出一條路子來,走中國式現代化發展道路。”這一幕吳惠芳一直記在心間。

永聯的腳步從未停下。回望來路,做大做強集體經濟,是永聯村發展的基石。2023年,永聯村實現工農業總收入1616億元,村集體經營性收入超3億元,村民人均純收入達7.3萬元。永聯村集體經濟實力在全國行政村中位居前三,連續六屆被評為“全國文明村”。展望未來,永聯代表的是一個樣板,是一種可復制可借鑒的模式。永聯村正在大膽地走出去,與更多的村莊聯合在一起,分享機遇、彼此成就、攜手同行。

永聯村的故事,是在中國廣袤大地上無數戰貧斗困、逐夢小康動人故事中的一個,是鋪陳于鄉村振興壯美畫卷里的美麗縮影,是基本現代化在農村的現實模樣。

絢麗多彩的鄉村畫卷

升騰的不僅是人們對美好生活的向往

更展現出新時代鄉村振興的大美氣象

新征程的中國

生機勃勃,“豐”景常在