編者按 中國式現代化,民生為大!習近平總書記在江蘇考察時強調,“江蘇必須在保障和改善民生、推進社會治理現代化上走在前列”。省委、省政府高度重視保障和改善民生,聚焦人民群眾“急難愁盼”問題,2024年專門安排12類55件民生實事,實行清單式管理、項目化推進。這些項目現在辦得如何?成效怎樣?江蘇省發展改革委與新華日報社聯合推出“民生實事微紀錄”欄目,記錄民生實事、感知民生溫度。

江蘇省殘疾人總數超480萬,占總人口的6.4%。“托養一人,幸福一家”,是江蘇省“殘疾人之家”給出的承諾。為提升全省殘疾人的就業、康復保障水平,省政府連續多年將涉殘事項納入民生實事項目。2024年度,“改造提升100家綜合性殘疾人之家”再次被納入其中。

殘疾人的日間照料是“殘疾人之家”專為殘疾人提供的一種日間照護服務,生活自理能力訓練是其中重要的一項。在各式各樣先進儀器和教具的配合下,服務人員教的每項技能都是為了讓學員自信面對挑戰,在生活的洪流中從容前行。南京方舟啟智中心的一位受托人員家長坦言:“我的孩子在這里找到了玩伴和朋友,多彩的活動豐富了他們的文化和精神生活,提升了他們的自理能力,我作為家長可以抽身忙自己的工作,家庭也變得更加和諧美滿。”

相比較技能,法律援助、心理咨詢更像“沉默的守護者”,為殘疾人提供堅實的后盾。南京市浦口區江浦街道“殘疾人之家”攜手律師事務所成立助殘公益法律服務站,律師每月都會來機構交流,機構也會定期開展法律知識普及講座,增強殘疾人法律意識。這一服務得到受援助殘疾人朋友肯定:“活出該有的尊嚴,重燃生命的火花,我們才會有能力、有心思去享受美好生活。”

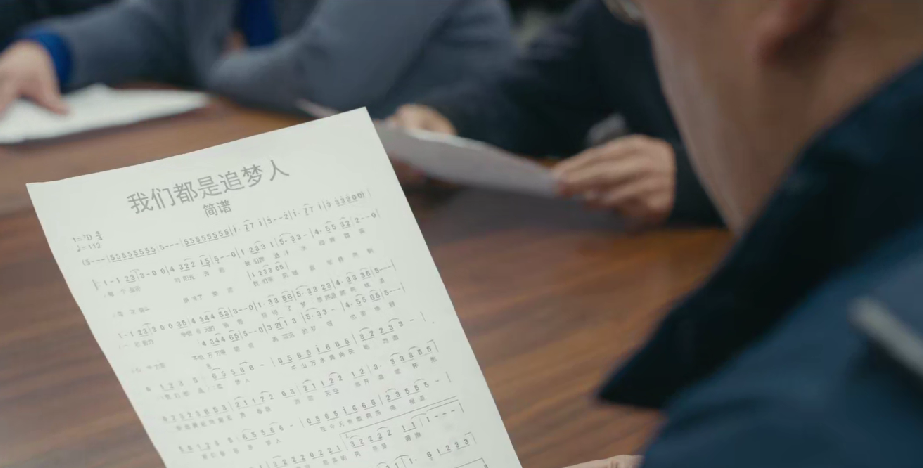

對殘疾人而言,除了日常的照料、關心,學習技能、培養興趣也有重大意義,這不僅關乎他們的生存與發展,更是幫助其全面參與社會活動、實現自身價值的關鍵。江浦街道的殘疾人朋友組建了“了不起合唱隊”經常參加公益演出,展示自強、自立的風采。“老師教我們專業的音樂知識,讓我有機會走上舞臺。”“在大集體里,在大家幫助下,我可以認識自我、展現自我、實現自我。”隊員們對此表達由衷的認可與感謝。

鹽城市大豐區大中街道“殘疾人之家”則積極牽頭省級非遺“麥稈畫”興趣愛好者學習如何制作,在豐富殘疾人精神生活的同時,通過專家授課、實踐操作等方式讓他們掌握一技之長。“通過手工經濟和花草種植,他們找到了屬于自己的天地,每個作品都蘊含著匠心與熱愛,每份收入都凝聚著汗水與希望。”大中街道“殘疾人之家”負責人介紹,這種創新的輔助性就業模式,能根據殘疾人的特點和能力量身定制工作崗位,讓他們在適合自己的領域發光發熱。

然而,幫他們尋找合適的項目并非一件易事。“起初,連云港市海州區錦屏鎮桃花源‘殘疾人之家’嘗試的是組裝鍵盤工作。但它對精細操作的要求極高,這對于部分殘疾人朋友來說,無疑加大了工作難度,也影響自信心。”錦屏鎮殘疾人聯合會負責人李丹回憶,“經過無數次的討論與嘗試,我們終于找到一個操作難度降低、工作效率提高的項目——鼠標墊裝袋。這份工作看似簡單,卻需要極高的專注力和責任心。每一次折疊和封口都是對他們能力的肯定,這讓每一位參與者都能在工作中體會到成就感,感受到自己的價值。”

萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方。輔助性就業,如同一顆璀璨明珠,照亮殘疾人的世界。在淮安市盱眙縣河橋鎮嘉禾“殘疾人之家”,殘疾人朋友們與大自然親密對話,用雙手培育出一片片生機勃勃的綠意,訴說著生命的力量和希望的延續;在南京江北新區頂山街道太陽花“殘疾人之家”,創新開設的喜憨兒洗車中心、菜鳥驛站等輔助性就業實訓平臺,為心智障礙者架設了一座通往社會的橋梁……

凡人微光,是星火成炬的輝映。愛心的接力棒在“殘疾人之家”無限傳遞,被幫扶的殘疾人朋友也主動參與其中,貢獻一份力量。連云港市海州區幸福路街道江化社區幸福里“殘疾人之家”里,常能看見吳磊忙碌的身影。他既是被照護對象,也是一位特別的志愿者。每當機構有需要時,他總是打頭陣伸出援手。事實上,吳磊并非個例,“殘疾人之家”里的每一個人沒有血緣的界限,只有心靈的相依,他們用行動詮釋了“家”的真諦。

“殘疾人之家”讓愛無礙,向陽而生。每當夕陽西下,他們帶著在“殘疾人之家”的滿滿收獲與喜悅,又回歸了家庭的懷抱,繼續書寫與親人間的溫馨故事……

省殘聯教育就業處相關負責人介紹,2024年,全省共計改造提升127家綜合性“殘疾人之家”,超額完成民生實事任務。全省2300余家“殘疾人之家”日間照料殘疾人3萬余人,輔助性就業2萬余人,并為轄區內殘疾人提供康復、文體、培訓、法律等各類服務。“未來,我們將在各地實現‘殘疾人之家’鄉鎮(街道)全覆蓋的基礎上,重點向村(社區)延伸,依托黨群服務中心嵌入式建設‘殘疾人之家’,與基層公共服務體系相銜接,融入基層社會治理體系,全力打造實用可靠、就近就便的‘殘疾人之家’服務陣地,打通服務殘疾人的‘最后一公里’。”

策劃 傅大慶 高偉

統籌 唐澄

文案 宗祺

視頻 劉暢方達

部分素材由江蘇省殘聯支持提供

江蘇省發展改革委 新華日報社 聯合出品