交匯點訊 2025年是鄭和下西洋620周年,近日,南京圖書館攜手太倉圖書館、福建省圖書館、江西省圖書館、泰國國家圖書館、馬來西亞國家圖書館等海內(nèi)外十多家圖書館共同舉辦“揚帆書海·互鑒文明——紀(jì)念鄭和下西洋620周年”大型閱讀推廣活動。從明永樂至宣德年間,鄭和七下西洋,從江蘇出發(fā),歷經(jīng)三十余國,總航程達(dá)七萬海里以上,相當(dāng)于繞地球三周多,在中國的航海史、外交史上寫下了光輝的一頁。我們試圖從傳世古籍中探尋這段航海傳奇中的“江蘇印記”。

620年前,鄭和船隊從南京出發(fā),在蘇州太倉劉家港拔錨啟航。清·張廷玉《明史》的《宦官·鄭和傳》中明確記載了鄭和出發(fā)的情況:“永樂三年(1405年)六月,命和及其儕王景弘等通使西洋,將士卒二萬七千八百余人,多赍金幣,造大舶,修四十四丈,廣十八丈者六十二。自蘇州劉家河泛海,至福建,復(fù)自福建五虎門揚帆,首達(dá)占城,以次遍歷諸番國,宣天子詔,因給賜其君長。”

明代嘉靖《太倉州志》輯錄的《通蕃事跡碑》中記載:“和等自永樂初,奉使諸番,今經(jīng)七次,每統(tǒng)領(lǐng)官兵數(shù)萬人,海船百余艘,自太倉開洋。”據(jù)蘇州文史專家陳其弟介紹,明代嘉靖《太倉州志》輯錄的《通蕃事跡碑》,是59歲的鄭和在第七次下西洋前,對以往六次下西洋活動所進(jìn)行的全面回顧總結(jié),嘉靖《太倉州志》卷十中保存的鄭和《通蕃事跡碑》全文,是目前所知該碑最早的文字記錄,對于鄭和研究來說,是一份彌足珍貴的歷史文獻(xiàn)。

南京是鄭和下西洋的策源地,也是鄭和的第二故鄉(xiāng)。南京圖書館藏《瀛涯勝覽》《星槎勝覽》《龍江船廠志》《武備志》《西洋番國志》等典籍,記錄了古代中外友好交往的難忘細(xì)節(jié)。江蘇省鄭和研究會高級顧問、學(xué)術(shù)委員會主任趙志剛告訴記者,南京現(xiàn)存龍江船廠遺址、靜海寺、天妃宮、鄭和墓、明內(nèi)官監(jiān)衙署、凈覺寺等與鄭和下西洋相關(guān)的43處遺址遺跡。

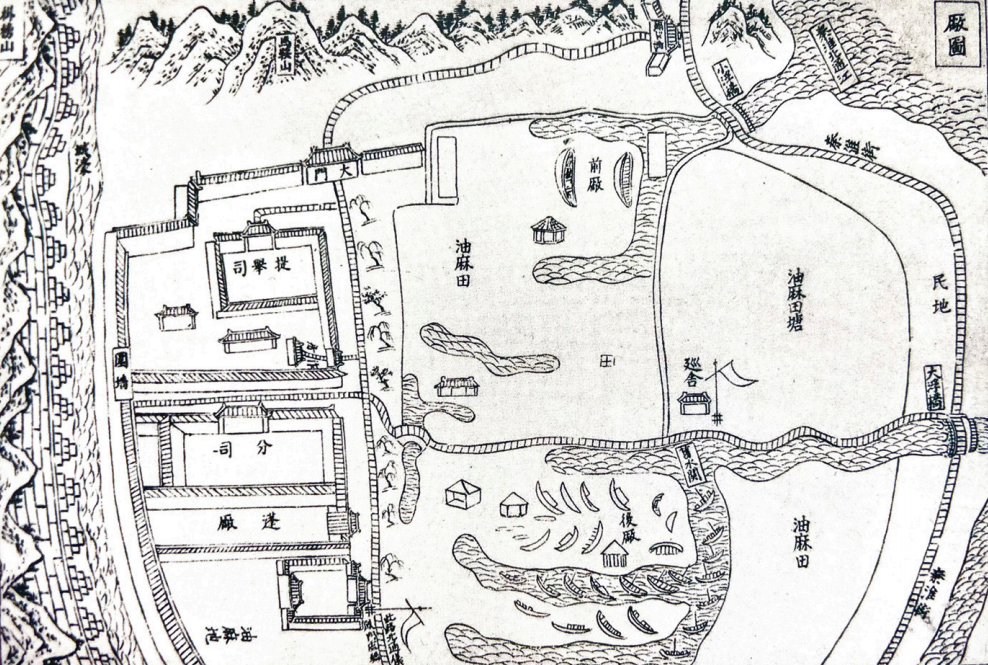

《龍江船廠志》是明代南京工部主事李昭祥所著的一部船廠志,書中記載:“永樂五年,改造海運船二百九十四只,備使西洋”,并附有海船圖式。趙志剛說,當(dāng)時,南京長江沿線布滿了30多個船廠,其中龍江船廠位于獅子山下,占地820畝左右,是世界上規(guī)模最大、規(guī)格最高的造船廠,鄭和下西洋所用的寶船有部分在此修造。

馬歡《瀛涯勝覽》明鈔本卷首載:寶船制度,分為大、中兩種,“大者長四十四丈四尺,闊一十八丈;中者長三十七丈,闊一十五丈”。南京人鞏珍參與鄭和下西洋的第七次航行,他在撰寫的《西洋番國志》書中,詳述了船艦出航時,“體勢巍然,巨無與敵,篷帆錨舵,非二三百人莫能舉動”的浩然氣勢。

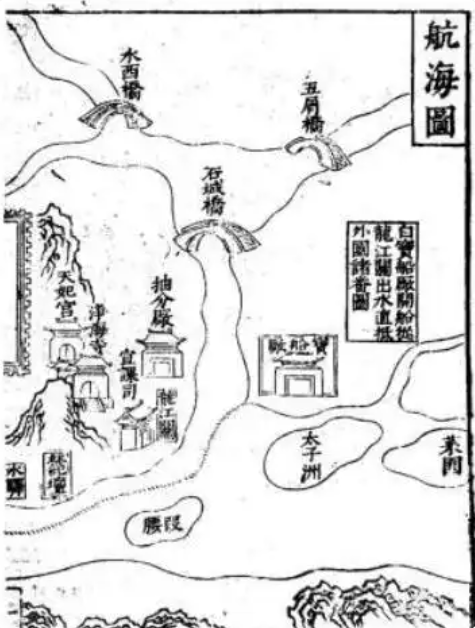

明代軍事家茅元儀編纂的《武備志》中有一組著名的《鄭和航海圖》,圖上署“自寶船廠開船從龍江關(guān)出水直抵外國諸番圖”,這是對鄭和下西洋航路的圖繪。據(jù)南京圖書館歷史文獻(xiàn)部館員樊璐介紹,圖中使用航線的針位(航向、方位)和更數(shù)(航程、距離)記錄船隊所經(jīng)海區(qū)的航線、港口、礁石等,體現(xiàn)了當(dāng)時的航海技術(shù),也印證了江蘇作為樞紐的地位。茅元儀在鄭和航海圖的序言云:“明起于東,故文皇帝航海之使不知其幾十萬里,天實啟之,不可強(qiáng)業(yè)。當(dāng)是時,臣為內(nèi)監(jiān)鄭和,亦不辱命焉,其圖列道里國土,詳而不誣,載以昭來世,志武功也。”這明確說明這套地圖就是鄭和下西洋所使用的海圖。

明永樂五年(1407年),鄭和第一次下西洋平安歸來,明成祖朱棣為褒揚天妃護(hù)佑而敕建“天妃宮”,還親自撰寫碑文。《明會典》記載:“天妃宮在龍江關(guān),永樂五年建。”此后,鄭和歷次下西洋出航前,都要專程到南京天妃宮祭拜海上保護(hù)神媽祖。南京天妃宮是明代全國規(guī)格最高的海神媽祖廟,據(jù)明萬歷年間的《金陵玄觀志》記載:“天妃宮東至儀鳳門、西至靜海寺、南至官街、北至鳳城,周圍墻垣計一百八十一丈余。”

靜海寺與天妃宮相鄰,是明成祖朱棣為紀(jì)念鄭和航海功績而特敕建造的,名取“四海平靜”之意。清朝陳文述在《金陵歷代名勝志》中記載了靜海寺的位置和由來:“在儀鳳門外盧龍山西,永樂以海外平服因建此寺,按永樂命內(nèi)監(jiān)鄭和等統(tǒng)舟師,遍歷西藩諸國。”

趙志剛說,鄭和下西洋回南京向朱棣復(fù)命時,從海外帶回了許多奇珍異寶和珍貴樹木,就放在靜海寺。記者梳理發(fā)現(xiàn),不少史料記載了他從西洋帶回“西府海棠”植于靜海寺的故事,據(jù)道光《上元縣志》記載:“至今猶繁盛,或云此西府海棠之始。”清末陳作霖在《金陵瑣志·金陵物產(chǎn)風(fēng)土志》亦稱:“靜海寺西府海棠,高大蔽數(shù)畝地,花開如錦,明永樂中,太監(jiān)鄭和自西洋攜歸,建寺時植諸殿墀中者也。”

“在永樂20多年間,318批外國使臣來中華訪問,平均每年有16批,比如馬來西亞、菲律賓、古印度、斯里蘭卡等等,這個頻率在歷史上非常高。”在趙志剛看來,28年時間里,鄭和七下西洋,統(tǒng)領(lǐng)20萬人出使海外,到訪東南亞、南亞、西亞和非洲東部許多國家和地區(qū),開啟了人類大航海時代。這是中國綜合國力和海洋文化的一次井噴迸發(fā),標(biāo)志著中國造船技術(shù)和航海能力達(dá)到人類木帆船時代的巔峰鼎盛,是中國古代航海史上最光輝燦爛的一頁。

如今,鄭和這個名字不僅是中國古代航海輝煌的象征,更是中外文明交流互鑒的永恒燈塔,其所承載的“開放包容、互利共贏、和平發(fā)展”精神薪火相傳,在我們共建“一帶一路”的實踐中被注入了新的時代內(nèi)涵。

新華日報·交匯點記者 周嫻