【開欄語】

黨的二十大報告深刻闡述了中國式現代化的科學內涵、中國特色和本質要求,強調堅持以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。長三角是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,這里的現代化建設起步較早、成果頗豐、代表性強。4月22日,“中國式現代化的長三角實踐”網絡主題采訪活動正式啟動,在兩階段、共計19天的行程中,采訪團將深入蘇滬浙皖蹲點調研采訪,生動展現長三角地區在現代化建設方面的積極探索和發展經驗。

殘障人士可以用大腦控制機械臂自如地活動,失語者可以讓想說的話通過機器重新被表達……這些曾經存在于想象中的場景,正在通過將大腦與計算機直接連接的“腦機接口技術”變為現實。

日前,江蘇省產業技術研究院(以下簡稱“江蘇產研院”)下轄的腦機融合智能技術研究所以一項相關項目成果斬獲2022年度中國電子學會技術發明一等獎。

這是一支由中國科學院教授陳弘達領銜的科研團隊,不僅在腦機接口領域實現了一些關鍵核心技術的自主可控,還將相關科技成果轉化落地,成功孵化一家專研型科技公司,為科學研究、智慧醫療、航空航天、消費娛樂等不同應用場景提供定制化的解決方案。

腦機融合智能技術研究所研發的“腦機接口技術”相關科技應用成果

諸如腦機融合智能技術研究所這類專業研究機構,江蘇產研院現已布局建設了72家,涵蓋先進材料、能源環保、裝備制造、電子信息、生物醫藥等五大領域。“我們從需求端發力,征集了一大批來自企業的技術攻關需求,對接專業研究所來解決。”江蘇省產業技術研究院副院長、長三角國創中心主任助理郜軍說,此外,江蘇產研院還與海內外科研機構建立起戰略合作關系,聯合培育人才,選聘行業專家擔任項目經理,為產業轉型提供可持續的技術供給。

為激發科研人員的創新活力,江蘇產研院實行了“團隊控股”的新型運行機制,將運營權、成果所有權、處置權和收益權給予項目團隊,并將運營資金的增值部分按股權分配。

供給端集聚的創新資源需要通過企業需求來最終落地,如何精準找到企業的“真需求”?江蘇產研院通過與265家細分領域的龍頭企業建立聯合創新中心,征集企業愿意出資解決的技術需求1200余項,擬出資金額超過42億元。經過江蘇產研院對接國內外機構和人才團隊,達成技術研發項目440余項,合同金額約14億元,相關成果所有權和知識產權全部歸屬企業所有。

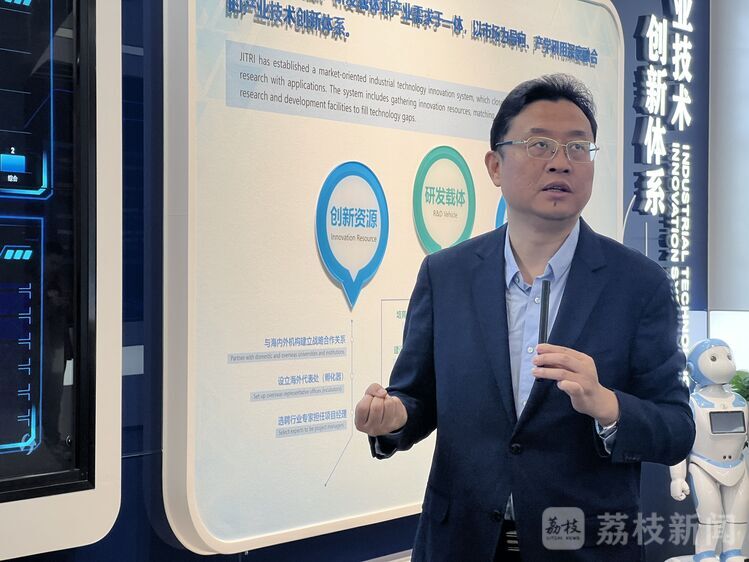

江蘇省產業技術研究院副院長、長三角國創中心主任助理郜軍

“企業是創新需求的主體,也是創新成果轉化為現實生產力的主體,希望促使企業與海內外科研團隊形成協調創新和技術合作,以實現共贏。”郜軍說,作為參與建設長三角國家技術創新中心的一員,目前江蘇產研院正在有序對接長三角區域的技術創新需求,尤其是江蘇和上海的需求。

郜軍介紹,最近江蘇產研院幫助上海一家在精密測量方面提出技術需求的企業,對接到了蘇州的一個研究所,解決技術難題。他還提到此前去哈佛大學交流時,一位教授曾提到自己之所以想跟長三角區域合作,主要在于“長三角產業體系、制造業體系非常完備,有著強勁的產業技術需求。”

在江蘇省產業技術研究院一樓大廳擺放著一塊巨大的隕石,旁邊豎立有中國月球探測工程首任首席科學家歐陽自遠的一段寄語:“江蘇省產業技術研究院,就類似于一顆中繼星,鏈接著科學與技術、大學與工業界,對創新發展,發揮著重要作用。”如今,這顆“中繼星”正在為科技創新和產業發展之間、全球創新高地和長三角一體化發展之間架起合作的橋梁。

“接下來,我們將通過打造具有全球領先研發能力的專業研究機構、高質量實施一批引領產業發展的重大技術創新項目、集中組織研發力量精準攻克制約重點產業發展的核心關鍵技術、與國內外高校聯合培養高質量的技術創新人才等舉措為江蘇打造成具有全球影響力的產業科技創新中心作出新的貢獻。”郜軍說。

荔枝新聞記者/李愛 部分素材提供:南京市委網信辦