今年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。十年來碩果累累,我國與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件,通過經貿交流合作,提高了國內各區域開放水平,拓展了對外開放領域,建立起陸海內外聯動、東西雙向互濟的全方位對外開放新格局。

江蘇常州堅持推進“一帶一路”交匯點建設工作,立足常州實際,搶抓機遇、找準定位、主動融入,提升開放能級,擴大交流合作,與沿線國家在設施聯通、產能合作、園區共建、經貿交往、人文交流等方面合作不斷取得進展,成為對外開放新高地。

打造“投資帶” 連通“貿易路”

十年來,常州在“一帶一路”30個國家,總計有161個投資項目,中方協議投資額23.86億美元。今年上半年,常州外貿進出口總值達到1582.1億元,相比去年同期增長0.8%,其中對“一帶一路”國家進出口達到506.5億元,增長達到4.9%,常州正逐步加深與“一帶一路”國家的聯系。

走進位于常州橫林鎮的江蘇中鑫家居新材料股份有限公司,只見車間里30多條生產線開足馬力,最新科研產品——石塑地板源源不斷地被生產出來,單月的產能可達到350萬到380萬平方米。企業副總經理杭承介紹,產品主要銷往歐美等地,今年4月還在越南投產了境外第一條產線。他說,常州稅務部門經常主動對接。“我們今年享受出口退稅超4600萬元。而且辦事不用跑,在網上申請,第二天就到賬了。”杭承說,企業把退稅的資金都用在了新產品研發、越南工廠投資上。

為保障企業跨境貿易便利,將常州打造成為對外開放高地,常州出臺了多項政策。今年8月,被稱為“20條”政策的常州海關《常州海關優化口岸營商環境促進跨境貿易便利化措施》正式發布。該政策從“確保通關便利和跨境物流暢通”“深化‘智慧口岸’建設和口岸數字化轉型”“支持外貿產業升級和新業態健康持續發展”“提升跨境貿易服務水平和惠企優企質效”和“提升外貿經營主體獲得感和滿意度”5個方面出發,提出包括“全面推進進口貨物船邊直提和出口貨物抵港直裝監管模式改革”“建立進出境貨物數據庫”“鼓勵開展保稅存儲、保稅再制造、保稅展示等新興業務”等20條措施,以進一步提升常州跨境貿易便利化水平,促進外貿高質量發展。

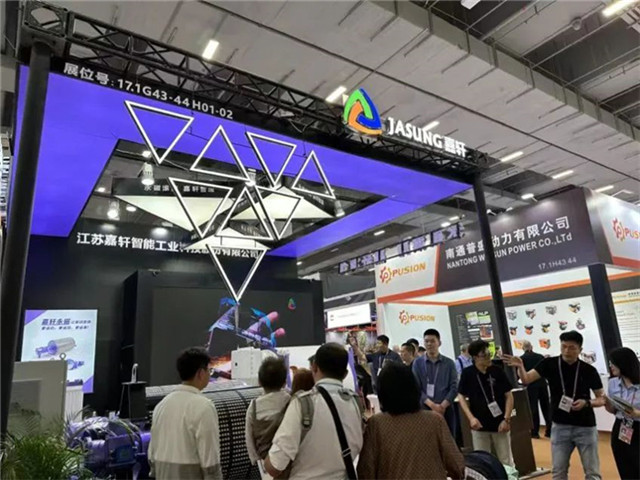

此外,常州還積極參與廣交會、華交會等境內外展會,助力企業拓展“一帶一路”等新興市場,舉辦“跨境商品匯(惠)常州”、“云上保稅購物季”等購物節,設立進博會虹橋品匯常州分中心,建設“家門口的進博會”進口商品展示交易中心,助力跨境電商取得新突破。

共建“創新帶” 攜手“智造路”

今年是中以常州創新園成立的第八年,作為“一帶一路”國際合作樣板區,中以常州創新園圍繞爭當“中以創新合作領航者”總目標,讓更多以色列先進技術在常州、長三角轉化為生產力,成為長三角對接國際創新要素的重要窗口。

依蘭·邁蒙,以色列創業者,新常州人。在中國以色列常州創新園,他創辦的咖啡研磨機生產企業Hey Café飛速發展,創業成功后,他又萌生了幫助更多以色列企業來常州發展的想法。

依蘭的青春時光里,創業的腳步先后輾轉上海、大連、深圳等城市。在預見中國咖啡市場的前景后,依蘭開始專注于咖啡研磨機研發。2011年,依蘭為自己的工廠挑選新址,當時常州也在積極尋找優質的以色列企業來落戶,雙方一拍即合。憑借實力和口碑,當時,依蘭的研磨咖啡機迅速占領了中國60%的市場,產品還從中國賣到了世界,甚至星巴克、costa等咖啡店也都用上了“常州智造”。

2013年中國提出“一帶一路”倡議后,中國以色列兩國經貿關系不斷加強。這一年,創業成功的依蘭萌生了新想法,引入以色列的孵化器理念和模式,在中國以色列常州創新園內創立了第一家以色列人運營和管理的孵化器CI3。截至目前,孵化器在生命科學、智能制造、新材料等多個領域,先后幫助超過25家以色列創新技術企業落戶中國。

八年間,一大批“高科技、國際化、猶太+”項目在中以常州創新園加速聚集,超30個項目入選市“龍城英才計劃”,目前,園區已引進以色列相關企業155家,促成中以科技合作項目40個。中以常州創新園已成為常州踐行“一帶一路”倡議的主頻道,朝著中以創新合作“領航者”和“新標桿”目標同心同向,踏浪而行。

同繪“文化帶” 共赴“繁榮路”

在“一帶一路”倡議下,來自不同國籍、不同語言、不同膚色的青年們,共同講述在這條和平、繁榮、開放、創新、文明之路上,命運與共、成長發展、互學互鑒、惠及世界的青春故事。

2022年2月,中國同阿根廷簽署了共建“一帶一路”諒解備忘錄,阿根廷正式加入“一帶一路”倡議。阿根廷人斯蒂文·索特雷是個“中國迷”。小時候,他通過閱讀書籍“想象”中國。長大后,他到中國求學,從此扎下了根。

斯蒂文在常州大學任教7年,在中國生活了近20年,親身感受到了中國日新月異的變化,在他的推動和努力下,厄瓜多爾、哥斯達黎加、古巴等國駐華大使館和常州大學、中國墨西哥商會、在華阿根廷人協會,以及中拉青年學術共同體等機構聯合成立了“‘一帶一路’中拉研究會”。 在他看來,“一帶一路”倡議,無論是對拉美國家的經濟發展還是跨文化交流,都是很好的機遇。他認為,溝通交流是促進兩國人民之間相互了解與信任的重要方式,雖然中國和阿根廷是地球上距離最遠的兩個國家,文化上卻有很多相通之處。兩國的人民,尤其是年輕人要互相走訪交流,才能拉動未來的中拉關系。

熟練打開回油閥,回收機油后,小心換好新濾芯,擰緊螺母、蓋上密封蓋,關閉機油粗濾器回油閥……確認沒有操作漏項后,約阿什和羅伯特發動了機車。聽到隆隆作響,正常啟動后,兩人高興地擊掌慶祝。站在一旁的中方師傅陳軍為自己的肯尼亞徒弟豎起了大拇指。

作為中國和肯尼亞共建“一帶一路”的旗艦項目,運行6年的蒙內鐵路已是當地的“黃金通道”,而蒙內鐵路上運行的所有機車車輛,全部來自中國中車,為了保證安全運營,中國中車建立了海外機車車輛維保“4S”店,實現24小時機車車輛運維保障,并幫助肯尼亞培養車輛維保技術人才。常州中車戚墅堰公司已經培養出當地技術人員224名,他們逐步成為了車輛維保的骨干力量。這些列車也成為結下一段段“師徒情”的“幸福列車”。

“他們不僅技術熟練,更從心底里接受了定期更換濾芯這件事。”陳軍說。剛到肯尼亞時,肯方員工對維保工作有很多不理解。“整備檢查、輔修、小修、專項檢修……為什么這么多項檢修?車輛不是壞了才修嗎?”“我們要做的是‘預防修’,不能留下隱患。”陳軍解釋道。

就這樣,觀念在潛移默化中改變。如今,應修必修、修必修好,已成為共識。列車技術員塞繆爾更是將工作座右銘定為:“讓客戶滿意!”這對師徒也將在遙遠的非洲大陸上,繼續踐行“一帶一路”交流理解的理念。