今年的中央1號文件強調,要強化農業科技支撐,支持重大創新平臺建設。在南京近郊浦口區,全國首家、華東地區唯一的國家農業科創中心就落地于此。眼下雖然已經臨近春節,但許多科研人員仍堅守崗位。新春走基層,讓我們一起走進這座“農業硅谷”,去看一看當科技的“潮”遇上農業的“土”,兩者之間會擦出怎樣的火花?

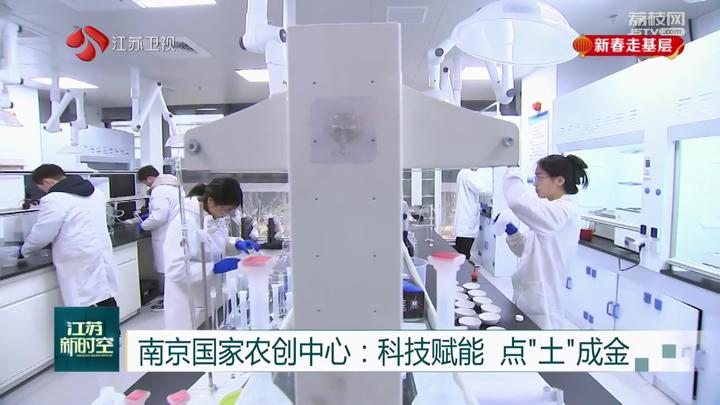

這兩天,就在不少人已經開始享受假期的時候,南京國家農創中心農業農村部綠色智能肥料重點實驗室里,仍是一派忙碌景象。在張福鎖和沈其榮兩位院士的主導下,實驗室這幾年在土壤微生物領域不斷實現創新突破。眼下,研究團隊正瞄準市場需求,專注于通過生物手段提升土壤健康、改善作物品質和農業生態環境,爭分奪秒早日讓創新成果可落地、見成效。

與實驗室毗鄰而居的思威博生物科技有限公司正是這些創新成果的受益者之一。在企業總部的大屏上,實時顯示著當天生物肥料產品的銷售數據。盡管不是旺季,但是每天12000單左右的銷量在業內也是“遙遙領先”。

思威博生物科技有限公司董事長華懷峰告訴記者,逐步和院士合作之后,把企業就遷到了農創中心附近。這邊有非常好的研發平臺、人才團隊,包括也有很多合作會。2020年的數據是五千多萬元的營收,2023年實現了兩億多的營收。

華懷峰驕傲地向記者展示了在“院士天團”加持下企業轉化出的幾款拳頭產品。比如,這款圍繞“哈茨木霉菌”開發的生物肥產品,讓農作物具備了更強抗寒抗旱、抗病蟲害的能力,不僅幫助當地4000畝水稻實現15%的增收,同時由于價格低于進口產品三分之二,成功實現了國產替代。而對另一款菌株的開發利用,可以把家禽牲畜的糞便通過發酵轉化成為生物有機肥。

華懷峰向記者展示,這種是牛糞發酵完后擠壓的“種植磚”,這一塊大概300克,能賣3塊錢,泡水之后能漲五倍大,1噸就是1萬元,技術就轉化成生產力。

這項“變廢為寶”的技術解決了長期困擾農業生產的廢棄物處理問題,一經推出大受市場歡迎。目前企業在18個省建設了50多個工廠,就地處理農業廢棄物。固廢年處理量超200萬噸,形成的有機肥年產銷超50萬噸,銷售額接近1億元,形成了一套切實有效的綠色興農方案。

華懷峰告訴記者,這些廢棄物每天都產生,每天必須要處理。春節都是一直在生產,剛剛有3噸產品運到東南亞也去了,希望再擴大更多海外市場,雖然辛苦一點也值得。

用科技進步塑造農業發展新優勢,南京國家農創中心將自身的創新種子不斷繁衍播撒。自2018年正式運行以來,中心圍繞智慧農業、生物農業、功能農業等前沿領域開展研究攻堅,深度參與多個國家級農業創新項目。

南京思農有機肥研究院技術開發經理蔣毅告訴記者,團隊正在進行全國第三次土壤普查,目前已經進入到樣品的檢測階段,去了解全國土壤的健康情況,為了讓農業可持續發展,保障糧食安全。

截至目前,南京國家農創中心已累計引進院士團隊9個,打造農業集群式院士創新基地,落地高科技企業350余家,產品影響力從一域輻射全國甚至走出國門,把一大批好品種、好技術變成好產品、好品牌,用實際行動踐行“在推進農業現代化中走在前”的殷殷囑托,為農業強國建設作出更大貢獻。

(江蘇廣電總臺·融媒體新聞中心記者/季建南 劉霞 唐穎 羅聰懿 李澤灝 鄭偉 何斐 浦口臺 編輯/胡超)