因地制宜發展新質生產力,繞不開資源和創新驅動。土地、廠房作為發展的硬件,如何最大程度發揮作用?這是擺在先發地區面前的一道必答題。

土地開發強度超過53%的常州經開區,近年來啟動工業園區更新攻堅行動,加速推動“騰籠換鳥”,實現新舊動能轉換。

調整,必然帶來速度、質量、結構和效益的新變局。在產業此消彼長的同時,保持區域經濟體量的穩定,格外考驗智慧和統籌發展的能力。記者在各地采訪時發現,一方面,“凈籠迎俊鳥”的效應正在顯現,另一方面,經開既“換鳥”,也在現有籠子里“壯鳥”,推動新舊產業有序更替,力避空檔期。

調整,共識比以往都強烈

走進遙觀鎮宋劍湖光電科技港,繁忙的生產景象令人振奮。美氟新材料科技(常州)有限公司產線全滿,3條太空艙般的無塵產線,24小時不停機生產氟塑離型膜。省雙創人才、企業董事長宋杰介紹,氟塑離型膜在手機貼膜、汽車隔熱膜等領域廣泛使用,美氟新材瞄準這一縫隙市場不斷攻堅,產品占有率全國第一,達到30%。“企業畝均稅收達到40多萬元,員工人均產值300多萬元。”宋杰說。

美氟新材料科技(常州)有限公司產線全滿

位于同一園區的江蘇杉元科技有限公司,主導起草了多項石墨烯行業團體標準,可年產10萬噸石墨烯導電漿料。在上海交大博士、企業董事長孫培育的帶領下,企業已迭代開發第四代產品。不遠處,常州威斯敦粘合材料有限責任公司深耕光伏和鋰電市場,近5年自主研發了10余種光伏領域涂層產品,銷售額連年翻番。

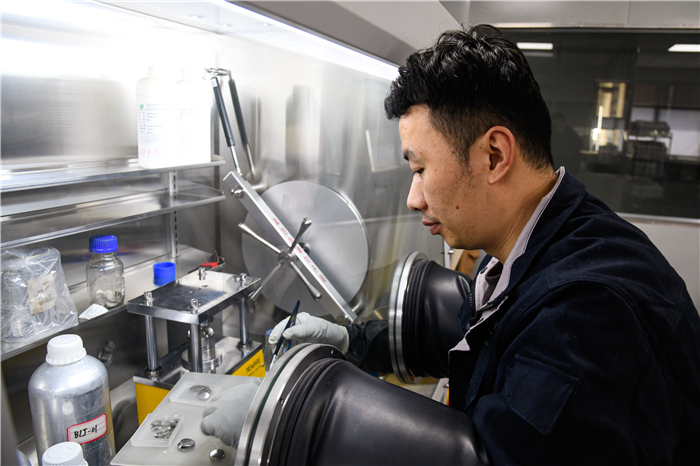

杉元科技主導起草了多項石墨烯行業團體標準

“得益于平臺載體的完善,科創型中小企業加快集聚于遙觀。”遙觀鎮副鎮長許力波說,宋劍湖光電科技港先后吸引了17家高成長科技企業入駐,其中新材料領域11家,這些“小而美”的企業,與今創、長海、雷利、強力等頭部企業互為補充,綠色集約的導向更為明顯,目前園區南側正醞釀啟動二期建設。

常州經開區管委會副主任喬強表示,遙觀鎮作為全國千強鎮前50強,現有1800多家工業企業,土地開發強度高、空間制約明顯。如何破解發展建設與保護、有序利用的矛盾,進而培育新的增長點?一批現代化新型工業園區“以園聚鏈、以鏈集群”,成為很好的探索。

遙觀的探索并非個例。村村點火、家家冒煙的村鎮工業園集聚,曾是常州經開區產業的一大特色。從鑄管型鋼、軌道裝備到地板家具、軸承電機,一群群活力十足的小企業撐起了一個個特色鮮明的塊狀經濟,成就了享譽全國的蘇南模式。

但最近十年來,原來熟悉的發展模式遇到越來越多的挑戰:空間飽和導致優質項目難以落地,土地產出效率低,畝均稅收2萬元以下的企業占地2.3萬畝,安全環保隱患多,近七成規上企業集中于傳統行業和低端制造環節,一些企業陷入“車到半路卻沒油”的尷尬……

只有調整,將要素紅利變為創新紅利,才能朝前走。無論是政府部門還是企業家,對此共識比以往任何時候都強烈。

2021年6月,常州經開區啟動園區更新攻堅行動,目標至2025年更新園區2萬畝以上,將原來的50多個村鎮工業園區升級為25個特色品牌園區。

到目前,全區完成土地整理近7000畝,新建現代化產業園區16個,建成高標準廠房165萬平方米,其中數字經濟產業園一期、東方三新產業科創園、恒耐創智天地3個園區投運,低效用地再開發等工作被納入國家試點。

攻堅,力爭“在動態下完成轉軌”

橫山橋鎮曾享有“涂料之鄉”美譽,本世紀初涂料企業總數達全市三分之一。經歷了“263”“危污散亂低”整治陣痛后,昔日涂料之鄉謀求轉型,抓住園區更新契機,引導企業向高而攀,重振產業雄風。

擁有30多年歷史的常州市武進晨光金屬涂料有限公司是省級“專精特新”企業,畝均稅收超過250萬元,但受制于老廠區資源條件,已觸碰發展天花板。“比如,生產和研發兩個環節分布在不同的地方,很不方便。”企業負責人岳曉峰告訴記者,企業迫切希望入駐橫山橋打造的綠色涂料集聚區。一方面園區規劃了集中消防設施、廢棄物集中處理以及產業研發平臺,另一方面園區集聚了產業鏈上下游企業,不同企業之間的發展需求可以高效匹配。

新舊動能轉換、高質量發展,絕非一日之功。

常州經開區經發局副局長李濱說,動能轉換,難在原有增長模式和利益格局已成型,從一種模式轉入另一種模式必然有阻力;難在動能轉換是新課題,沒有成型的模式可以套用;難在產業結構偏重,要從“上量”向“提質”轉軌,慣性劣勢明顯,好比一輛高速運行的重載列車,要在動態下完成轉軌,格外考驗智慧。

常州經開區小企業眾多,“舊鳥”也解決了一些就業問題,怎樣辨證施治,避免換得傷筋動骨?

李濱說,“騰籠換鳥”并非簡單地以“舊鳥”換“新鳥”,核心是推進低效落后、安全環保隱患突出的生產設備和生產方式的迭代升級,而并非一味淘汰傳統工業企業。說到底,就是對現有產業優化提升,換來新的產業、新的體制和新的增長方式,讓有限的資源產生更大的效益,最終實現“經開制造”到“經開創造”的飛躍。

按照這一思路,常州經開區一方面在現有籠子里“壯鳥”,延長傳統產業壽命。全區對于用地工業企業進行全面體檢,以ABCD四檔開展綜合評分。其中A、B類是優良企業,C、D類是效益低資源占用大的企業,對于園區更新紅線之內的A、B類企業,鼓勵其自主改造,確保骨干企業在園區更新改造中發展不斷檔。

丁堰街道東方數字經濟產業園

另一方面,加快新興產業發展步伐,騰出籠子引進“俊鳥”。在遙觀鎮中吳大道片區今創路東側、廣電路北側,一棟棟灰白相間的標準化廠房林立,占地151畝的聯東U谷·宋劍湖創新智慧港拔地而起。“簽約的38家新材料、智能制造、半導體等企業,均為高新技術、‘專精特新’、瞪羚等科技型企業,畝均稅收從最早的2萬多元增長到40萬元。”項目招商經理蒲蘭說,來找她咨詢廠房的企業不少,她曾婉拒多家企業入園。但對于符合產業方向、成長性好的企業,園區最大限度給予支持,同時提供債權、股權融資服務。

“騰籠換鳥”得有一定前瞻性,考慮“新鳥”和“舊鳥”的配比。在宏觀上,常州經開區確立了“四特三新三潛”產業發展方向,即綠色優特鋼、軌道交通、綠色家居、智能電機四大特色產業,汽車電子、光電材料、新能源裝備三大新興產業,以及關鍵戰略材料、生命健康、安全應急裝備三大未來潛力產業,這樣穩定的產業結構,最大限度保證了“東方不亮西方亮”,實現傳統產業與新興產業互補。

東方三新產業科創園

兼顧各個板塊傳統產業基礎與未來產業發展方向,常州經開區依托“一園區一特色一品牌”聚力打造25個園區。如橫林布局900畝綠色家居產業園、336畝跨境電商產業園,打造家居跨境產業示范園區;橫山橋推動智能制造、新材料等戰略新興產業高效集聚發展;遙觀結合宋劍湖生態新城建設,布局多元功能復合的新型園區;丁堰圍繞“三新經濟新前沿”發展定位,打造數字經濟專題園區;潞城打造的東方三新產業科創園,整合人才公寓運營、人才科創投資等功能,打造產業孵化基地以及科技人才聚集地……由此,各板塊都找到產業升級的發力點。

平衡,外延擴張轉向內涵提升

爬坡過坎、攻堅克難,最是考驗決心與耐性。

眼下,常州經開區“騰籠換鳥”的成果,體現在新興制造業初露鋒芒、一批優質項目簽約。2023年新能源領域規上企業產值達236.6億元,全年招引重點項目53個,簽約金額212.58億元。

不過陣痛仍然存在——好項目、大項目從落地到產生效益需要一個過程,速度放緩、收入減少、政績不顯,怎么辦?自2021年以來,常州經開區的GDP都在千億元左右徘徊,越是這個時候,越要沉心靜氣、保持定力,擺脫換擋焦慮的思維定勢。

記者從常州經開區園區更新辦獲悉,為加快推進常州經開區新城建設,打造美麗鄉村等重點工作,常州經開區正在研究制定相關政策,引導各板塊以園區更新帶動傳統行業轉型、重點行業整治、片區整體開發、人居環境整治,樹立產城融合新形象,進一步打開騰挪空間。

“鳥”引過來了,能否長成“俊鳥”?是不是適應這個籠子?既需要時間,也需要從人才引進、投資環境、行政效率、文化氛圍等諸多方面下功夫。

位于丁堰街道的東方數字經濟產業園一期已入駐76家企業,不乏通用設備、電子設備、生物醫藥和醫療器械等領域的細分企業龍頭,畝均稅收達到60萬元。為做好園區服務工作,街道打造政務服務平臺,設置服務窗口,由專人現場辦理業務和咨詢,公布服務企業事項清單,建立企業數據庫,更好地為企業開展各類服務。

宋劍湖光電科技港中配套“東方遙享+”人才公寓

以工業園區更新為抓手,一場涉及發展方式、生產方式、體制機制的變革正在展開——以“最多跑一次”改革的全面突破,力求審批事項最少、辦事效率最高、政務環境最優、群眾和企業獲得感最強;出臺產業發展五年規劃,持續推進“智改數轉”、培育“專精特新”企業;深入打好污染防治攻堅戰,開展安全生產和重大事故隱患專項排查整治行動;打造首個功能性綠色家居產業鏈黨群服務中心,以黨建鏈驅動產業強鏈補鏈延鏈;3年累計建成人才公寓1.17萬套;開展“強勁活躍實干年”活動,不斷營造干事創業的好風氣、好生態……

“騰出”的空間有限,增長潛力卻無限。李濱說,面對未來的產業競爭,地方政府在“破題”時,不能光盯著土地和物理空間夠不夠的問題,要善于用存量換增量,從外延式擴張全面轉向內涵式提升。

常州經開區明確,今明兩年,將圍繞資金平衡、準入去化、產業集聚、產城融合等方面,重心從建設園區轉移到提升園區質量、提升市場化運營水平上。同步謀劃、協同推進“工業園區更新項目+存量村級工業園提升”,鼓勵園區多元供給、企業自主更新,倡導村企合作改造。組建專業運營團隊,提供精準服務,建立以企業與人才為核心的產城生態圈,打造智慧園區新生態。

(劉懿)