今年是大運河申遺10周年,江蘇境內的大運河相關文化遺產點極為豐富,江蘇考古在大運河干線及重要支流區域開展了大量調查、勘探和發掘工作。從珍貴文物到遺址遺跡,每一項發現都如同耀眼明珠,串聯起大運河輝煌的歷史篇章。這10年間,大運河考古有哪些令人矚目的發現?這些考古成果又是如何反映沿岸城市的發展變化和不同地域的互動交流?

大運河是人類史上水利工程杰作

2014年6月23日,世界遺產委員會對中國大運河的價值如此評價:“大運河是人類歷史上最偉大的水利工程杰作。”中國水利水電科學研究院水利史研究所副所長李云鵬認為,中國大運河上水利工程類型豐富、數量眾多、分布廣泛,幾乎涵蓋了所有傳統水利工程類型,堪稱古代水利工程博物館。

今年春節期間,淮安古末口遺址博物館對外開放。“淮安城因末口而起,自此開始,繁榮至今,已有2500年的歷史,可以說末口是淮安城的原點。”博物館內,講解員繪聲繪色地講述著末口的歷史。

淮安市文物保護和考古研究所所長胡兵告訴記者,2017年7月,古末口遺址附近一地塊經考古發掘,發現了部分磚結構墻體,后被認定為宋代邗溝盤糧過壩碼頭遺址。

公元前486年,吳王夫差開挖邗溝,溝通了長江與淮河。邗溝與淮河的連接點因為處于邗溝末端,所以稱為“末口”。到明朝永樂十三年(1415年),水利專家陳瑄開鑿清江浦連接淮安與淮河,避開了清口至末口間的水流之險,從此南北行駛的船只極少經過末口。“在春秋至明代2000年左右的時間內,歷代無論如何拓展運河,末口連接江淮這個中心原點始終沒有改變。”中國水利學會水利史與水利遺產專委會會員、淮安市政協特聘文史專家戴甫青說。

古末口遺址博物館陳列著在遺址發掘的4處磚墻體結構,分別為閘壩和碼頭等設施。“這段遺址反映了宋元時期的閘壩水工技術,填補了古末口沒有遺存的空缺,也填補了淮安2500年的城市發展史,印證淮安是南北交通樞紐、運河之都、國際港口的重要地位。”該館館長靳淵闡述此次發掘的重大意義。

明朝中期以后,末口逐漸被廢棄,來往船只由清江浦入淮河。清口處于大運河與淮河交匯處,黃河奪淮后,淮安清口以下形成黃淮合流,水患頻繁。戴甫青表示明清兩朝就有“清口通則全運河通,全運河通則國運無虞”之說,康熙多次到清口視察,可見清口的安危關系漕運能否暢通。

如今,“清口樞紐遺址”石碑靜靜地佇立在三閘遺址古運河邊。淮安市文物保護和考古研究所副研究員祁小東介紹,2020年—2023年,淮安市文物保護和考古研究所組織專業隊伍,開展清口水利樞紐遺址的考古調查勘探工作,對大清口遺址、甘羅城遺址周邊區域等20多處遺產點進行了調查勘探,清口運河樞紐的復雜演變得到了一系列新認識。

明末著名的治河專家潘季馴提出“蓄清刷黃”的治河主張,為保證這一方略的順利實施,明清朝廷在清口建設了一系列的水利工程,從而使清口樞紐工程同時具備了御黃、濟運、保漕等綜合功能,也衍生出來古碑刻、鎮水鐵牛等諸多遺跡。“清口樞紐是大運河上水系關系最復雜、水利工程設施最密集、變遷最劇烈的節點區域。”李云鵬說。

此次發掘新發現古遺址5處,分別為甘羅城遺址、明萬歷運道與通濟閘遺址、清康熙舊運河與天妃閘遺址。祁小東認為這些運河遺跡的發現對于淮安水利史以及相關設施的年代,確認古運河河道、運口位置的變遷等研究具有重要意義。

大運河上的水閘是保障大運河安全、穩定運行的重要設施。

曾被譽為“江北第一閘”的攔潮閘,位于儀征市市區南側,屬于大運河水系中儀揚運河真州段故道遺址的重要組成部分之一。揚州市文物考古研究所研究館員周赟介紹,2023年,揚州市文物考古研究所與儀征市博物館聯合對儀征市南門大碼頭遺址進行了考古發掘,較全面地揭示了攔潮閘、儀揚河故道、玉帶河等歷史原貌。

寶應劉堡減水閘是明代運河水利工程的一處重要遺存,經2014年至2015年清理發掘,為確定明代里運河、弘濟河河道變遷提供了精確的地理坐標。

運河帶來兩岸城鎮的興盛繁榮

開鑿大運河,是為了發展經濟;而大運河的開鑿,又使兩岸經濟得到了迅速發展。“如果沿運河進行考察,不難發現運河城市及沿線社會經濟的發展明顯高于非運河城市。”《中國漕運史》作者、淮陰師范學院教授張強說。

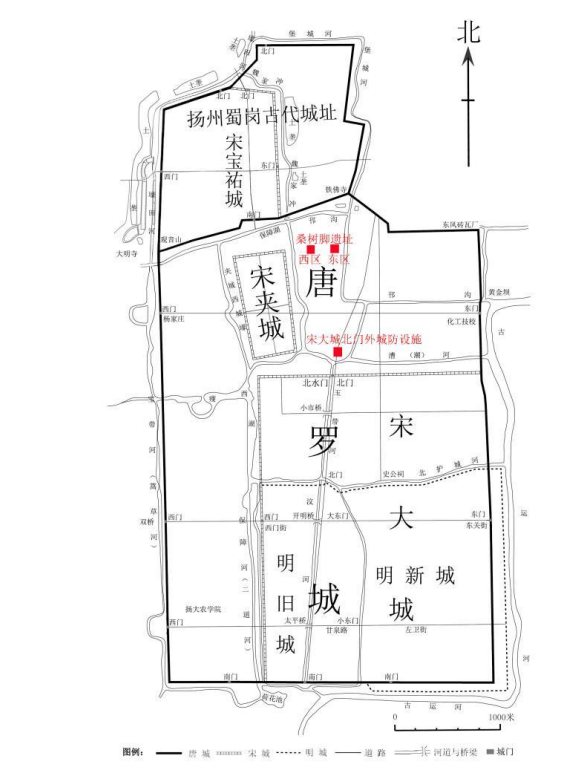

揚州位于大運河與長江的交點,是因運河而興的城市,唐代中晚期成為全國經濟中心,當時諺稱“揚一益二”。自2022年起,揚州唐城考古工作隊對該遺址開展有計劃的主動性考古發掘。中國社會科學院考古研究所副研究員王睿介紹,通過發掘,對唐代揚州城格局得出新的認識,即唐代揚州子城南城墻和羅城北城墻并非一道城墻。同時,對區域內建筑基址群的布局進行了探尋發掘,取得一些線索性的重要成果。

杜牧有詩:“街垂千步柳,霞映兩重城。”揚州知名學者黃繼林解釋,“兩重城”一般是指羅城和子城,子城最初沿用隋代的江都城,位于北面蜀岡之上,又稱“衙城”,是衙署集中地區;南為羅城,位于蜀岡之下,也稱“大城”,是居住區和商業、手工業區,羅城的興建與運河密切相關。安史之亂后,揚州因運河商業繁榮,逐漸從政治軍事城堡轉向為政治軍事首府和經濟文化城市。北方大量的人口南遷揚州,商業、手工業和居民區向蜀岡山下發展。唐代中晚期,出于防衛、管理的需要,修筑了城墻,羅城由此形成。此外,與唐羅城城池位置相關的河道有春秋吳邗溝、漢代運鹽河、隋唐大運河(淮南運河)等,因此對該遺址的發掘工作,對揚州城市規劃和運河歷史變遷的研究有著重要的意義。

淮安因運河而起,因漕運而興,演繹過“南船北馬,九省通衢”的繁華。10年來,多處遺址的發掘,可折射大運河淮安段數百年滄桑變化。

據胡兵介紹,板閘鎮是一座因運河閘座而設鈔關、因鈔關而興盛數百年的城鎮。2021年—2022年發掘的板閘鎮遺跡中,不僅可見人類活動密集,而且反映出板閘鎮由于經濟發展由中心逐漸向外擴張的過程。2022年發掘的慶成門遺址,展現了宋代到明清淮安城門、城墻的營造技術,見證了淮安城“因運河而興,因運河而衰”的發展演變。2022年—2023年清江浦區石塔湖周邊A地塊考古發掘,共清理房址98座等,出土器物共計609件,其中大多為青花瓷器。這些房址中有沿街商鋪和普通民居,路網縱橫交錯、四通八達,共同構成了一處繁華的古代街巷遺址。2023年發掘的淮安區新路遺址,是一處典型的街巷類遺址,形成于明代晚期。從道路、院落、街巷、商鋪的分布反映了該地因漕運帶來的商業繁華。

運河極大帶動了沿岸區域物資交流和商業流通。太湖和錢塘江地區的漕糧、貢賦,甚至兩廣地的物資,都是由運河送到北方各地;北方的物資經江北運河過江南運河轉輸東南江浙一帶,因“運”而興的城市也成為南北的商埠重地。

2020年,單霽翔推出作品《大運河漂來紫禁城》,書中介紹,在紫禁城600年的歷史中,與蘇州的聯系尤為密切。

陸慕元和塘古窯址位于蘇州相城區元和街道元和塘兩側,2022年發掘后認定,元和塘古窯遺址不僅是南宋時期的“平江官窯”,還是目前蘇州已發現的古窯遺存中分布范圍最廣、延續時間最長、數量最多、面積最廣、保存最完整、等級最高的窯業遺存。南宋時運往臨安(今杭州)的皇家陶器,明清時運往北京的“金磚”,都是由此處燒制,通過運河完成運輸。

蘇州御窯金磚博物館,全國獨一無二的以展陳“御窯金磚”為主題的博物館。蘇州御窯金磚博物館副主任沈夢婷介紹,明清時,金磚只鋪設在皇家建筑的室內,包括紫禁城三大殿、天壇、陵寢、圓明園等建筑中使用。明如鏡、聲如磬的御窯金磚,支撐了紫禁城數百年的根基。清代金磚燒制興盛時,蘇州有72戶人家、78個窯址為皇宮燒制金磚,被指定為“官窯”。

鎮江京口閘,處于長江下游南岸,長江與大運河在這里交匯,由此成為歷代千里漕運的“咽喉”。鎮江市文物保護和考古研究所研究員霍強介紹,2011年—2014年,考古隊對該地區進行了考古勘探和發掘,探明京口閘遺址范圍及相關的文化地層、遺跡分布情況。此次在元代地層中,出土的祭祀供器數量之多、器形之大,在之前的考古中尚屬首次發現。

近年來,江蘇考古除了發現東臺繆杭遺址、大豐后北團遺址等不同歷史時期的鹽業生產聚落,還發現了大豐丁溪、東臺西溪等串場河沿線淮鹽運輸管理類遺址及儀征攔潮閘淮鹽入江稽查征稅類遺址。“淮鹽通過串場河與大運河之間的水系,或南下入江行銷于長江中下游地區,或通過大運河北上進入中原,兩淮鹽業與大運河共興共榮。”江蘇省文物考古研究院副院長陳剛說。

運河有力促進了文明交流互鑒

“蘇州黃泗浦、樊村涇等港口遺址實證了大運河連接陸上和海上絲綢之路,有力促進了文明交流互鑒。”在6月22日晚,在“何以中國·運載千秋”網絡主題宣傳活動“江蘇時刻”環節,江蘇省文化和旅游廳副廳長、省文物局局長拾峰說。

黃泗浦遺址位于江蘇省蘇州市張家港市,入選“2018年度全國十大考古新發現”。現在的黃泗浦距離長江約14公里,但是在唐宋時期黃泗浦則臨近長江喇叭口的位置,有著通江達海的有利條件。從黃泗浦遺址中發現的唐代寺院等遺跡,可以證實這里是唐代高僧鑒真第六次東渡日本的出發地。

“黃泗浦港是唐宋時期一個重要的對外貿易地。”張家港博物館館長錢峻說。無數的瓷器、絲綢、茶葉等珍貴商品,特別是南北各大瓷窯產品通過運河或長江經過此處,被運往東南亞、南亞、西亞和非洲等地,黃泗浦是海上絲綢之路的重要節點。

南京大學的兩次考古發現則為江蘇省增加了極其重要的海絲遺產點。

如東國清寺為浙江天臺山國清寺天臺宗第十祖、著名法師行滿于唐元和年間所建。唐文宗開成三年,日本第十三批遣唐使在如東掘港國清寺登陸,在寺內停留了半個多月。

南京大學歷史系教授賀云翱介紹,2017 年至2018年,南京大學對國清寺遺址進行了考古發掘。本次考古發現主要是屬于唐晚期和宋時代的建筑遺跡以及遺物。其中最下層的三大殿建筑臺基遺跡及唐宋時代石雕蓮花紋座、宋代墨書“國清(寺)”瓷器等遺物,證明這正是始建于唐代晚期元和年間的如東國清寺遺存,是當時中日之間通過海上絲綢之路建立友好關系的重要歷史見證。

賀云翱認為,如東國清寺遺址和掘溝運河遺跡共同構成了南通“海上絲綢之路”的重要歷史遺跡。

2022年3月開始,南京大學對如皋市徐家橋遺址進行考古發掘工作,發現唐代一運河遺跡。唐文宗開成四年,日本遣唐使團中的僧人圓仁到中國求法。他們從淮南鎮大江口(長江口)至如皋鎮,后來北上揚州。在他們去如皋的途中,經過了“掘溝”。根據出土的唐代瓷瓶等文物,徐家橋遺址發現的古運河遺跡,正是隋煬帝時期開挖的“掘溝”運河遺跡。

“中國的古籍對日本遣唐使團經過這條路線并沒有記載,是圓仁寫進了《入唐求法巡禮行記》。他不走長江是因為江水波濤洶涌,逆流而上風險極大,走這條人工運河相對比較安全。”賀云翱說。

在徐家橋遺址的西邊,考古隊還發現了一處與西漢時期吳王劉濞開鑿的“運鹽河”有關舊址,所以本次考古發現為探明西漢時代運鹽線路提供了重要線索。

元代,太倉番商云集,外通日本、高麗、琉球等國,號稱“六國碼頭”“天下第一碼頭”。太倉樊村涇元代遺址,經過2016年初至2017年底近兩年的考古勘探、發掘工作,出土以龍泉青瓷為主的遺物150余噸,可見當年南來北往的貨物經運河、長江和海岸線集中到當地,再運往世界各地,證明了樊村涇是元明時期海上絲綢之路重要集散地之一。

如今,淮安大運河板閘遺址公園、掘港國清寺遺址公園、黃泗浦生態公園等都已建成開放。“這些遺址公園為人們提供了直觀了解歷史文化的場所,通過身臨其境的體驗,能促進公眾對歷史、文明發展的認識和理解,使珍貴的歷史遺產和文化內涵得以傳承。”賀云翱說,“同時,這些公園有助于提升所在城市的文化形象和品質,豐富城市的文化內涵,打造獨特的城市名片,提高城市的知名度和吸引力。”

新華日報·交匯點記者 楊民仆