中新網興安盟7月9日電 題:原野中的文物:被看見、受保護、“活”起來

中新網記者 張瑋

仲夏時節,包金泉一行來到內蒙古興安盟科右中旗杜爾基鎮,探秘雅瑪吐墓群。一天之內,日曬雨淋、爬坡蹚水都沒躲過,其間,他們到鎮上面館吃了一碗抻面,算是短暫休整。

“冷冷清清的風風火火”是包金泉的工作常態,他一干就是15年,年均下鄉150天。

包金泉說,想看見文物,就要順應自然。遺跡遺址多散布在原野或農田,開展田野調查,首先要闖過氣候關、地形關、腳力關。

△資料圖。圖為2010年內蒙古全區長城資源調查時,包金泉在突泉縣徐家街境內,采集金界壕墻體夯層數據。 科右中旗文物考古研究所供圖

今年40歲的包金泉是科右中旗文物考古研究所的工作人員。自2009年從內蒙古師范大學博物館專業畢業后,他便來到興安盟參與內蒙古自治區長城資源調查,并于2011年年底加入科右中旗文物考古隊。

在走出校園時,專業課老師就給他打好了吃苦的“預防針”。當時包金泉還是學校第一屆文博專業畢業生,在全區長城資源調查項目中,初出茅廬的他抱著對專業的熱情和歷史的敬畏,一頭扎進國家級文物保護單位金界壕的踏查研究中。

10余年間,沿線每一寸土地,他都用腳步丈量,每一個物件都用相機和紙筆記錄,每一處石刻題記都悉心采集,讓靜默在廣袤原野中的文脈更加清晰。

“科右中旗文物考古所承擔著文物保護管理、資源普查、考古勘察、科學研究、宣傳普及等工作,文物保護離日常生活并不遠。”科右中旗文化旅游體育局副局長馬圖雅說。

在一次盜洞勘察任務中,馬圖雅親眼見證包金泉將纜繩綁在身上,順著云梯,孤身一人深入地下10米漆黑的坑道內,確認基本情況后,與地面人員相互配合,正式啟動勘察工作。

恐懼來自于未知,但比起文物考古“格物致知”的特性,包金泉認為這點辛苦不值一提。

△資料圖。圖為2017年,包金泉在吐列毛杜鎮賽音化嘎查境內,巡查金界壕圍封網圍欄破壞情況。 科右中旗文物考古研究所供圖

墻上張貼著金界壕“地圖”,玻璃櫥窗里陳列著部分文物樣本,櫥窗展臺上疊放著完善一新的“四有”檔案……位于科右中旗博物館三樓的科右中旗文物考古研究所,占地不足百平方米,卻是滿滿的氛圍感。

“我已經完成22套‘四有’文物保護記錄檔案,這樣給文物上‘戶口’就方便多了。”談起文物,包金泉如數家珍。

在考古研究所所長陳長利眼中,包金泉是當地文物的“活地圖”,拍得一手好照片,數次參與《興安文化遺產》等圖書匯編。“在他的示范帶動下,科右中旗文博事業迎來新氣象。”

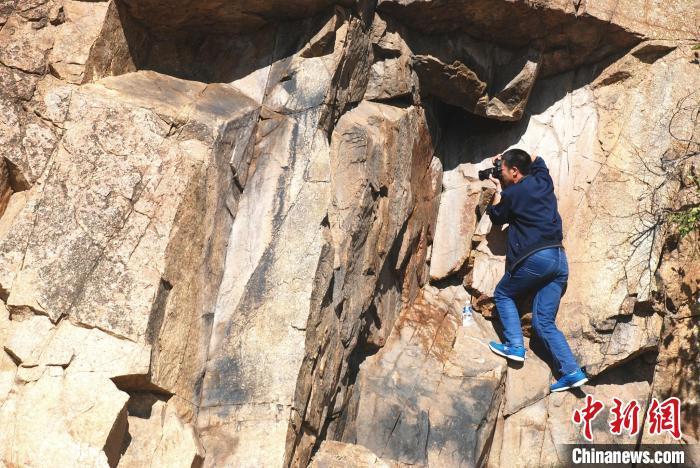

△資料圖。圖為2018年,包金泉在科右中旗杜爾基鎮衙門毛杜嘎查境內,采集畢其格哈達題記內容。 科右中旗文物考古研究所供圖

2011年,科右中旗只有20處遺跡遺存登記在冊。而今,經過歷次文物普查和一代代文博人的努力,科右中旗共有各類文物遺存187處,其中全國重點文物保護單位2處、自治區級文物保護單位7處、旗級文物保護單位15處、未定級文物點163處。

“在為文物‘正名’的過程中,他的歸檔工作得到了業界認可。”內蒙古博物院副院長張文平說。

對于包金泉來說,陳列在廣闊大地上的文化遺產只有被看見、受保護,才能“活”起來。(完)