“南京有城門,首推中華門……”8月14日晚,山東游客常新聽著歡快的南京白局,開啟了沉浸式夜游城墻之旅。中華門城堡的大型沉浸式光雕藝術演出《心印·中華門》,讓他直呼“太city”。

大型沉浸式光雕藝術演出《心印·中華門》。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

“你淺淺的微笑就像烏梅子醬……”8月10日,臺城景區的一場音樂派對,點燃了火熱的氛圍。這是“金陵城韻”南京城墻音樂薈的首場演出。漫步明城墻下,聆聽音樂之聲,讓音樂潮流與城墻文化同頻共振,帶更多人領略南京城墻的獨特韻味。

“金陵城韻”南京城墻音樂薈的首場演出在臺城舉行。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

“快看,這里也有‘劉德華’!”8月6日,剛剛在南京看完劉德華演唱會的浙江游客張瑩和同伴來逛南京城墻博物館,驚喜地在城磚銘文上看到了600多年的另一位劉德華。

……

這個夏天,南京城墻游再度火熱出圈。有著650余年歷史的南京明城墻,是觸摸南京歷史文脈的好去處。在這里,體會歷史厚重感,也可以邊悠閑漫步,邊欣賞城墻沿線的風景,吸引了眾多國內外游客。

近日,南京城墻保護管理中心的“盤活用好文化遺產資源 讓世界看見城墻之美”項目獲評2023年度文物高質量發展入圍案例。融合遺產監測、精細管理、展覽展示、活化利用等多個要素的保護利用模式,是南京城墻探索高質量發展的突出創新點。

南京城墻。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

科技賦能文物保護,筑牢文化遺產安全防線

歷經650余年風雨滄桑,南京明城墻至今依然雄偉堅固,并不斷取得亮眼成績。南京城墻保護管理中心主任劉東華說:“這主要得益于近些年先后實施的南京城墻中山門至琵琶湖、西干長巷缺口、解放門至太平門段應急修繕等近20個重點修繕項目,這些修繕項目的實施恢復了南京城墻整體歷史風貌,提升了城墻景觀水平和歷史價值,也為從全國各地紛至沓來的游客提供了良好的觀賞條件。”

劉東華介紹:“我們十年如一日,從遺產科學保護、展覽展示、合理利用等方面作出創新嘗試,打造了集遺產監測、精細化管理、展覽展示、活化利用等在內的多模塊創新保護利用模式,不僅注重歷史風貌的恢復,還與時俱進地更新保護理念,以科技賦能文物保護,比如在2021年建成‘南京城墻監測預警系統’,2022年搭建完成‘南京城墻一張圖’資源管理平臺,同年還完成了南京城墻內部人防工事加固工程。”

南京城墻監測預警平臺

監測是對世界遺產保護和管理的重要要求。南京城墻監測預警系統依托互聯網、物聯網、大數據和通信技術等,在25.1公里南京城墻全線安裝263套自動化監測設備,不間斷監測1575個點位,并將監測圖像接入擁有8個子系統、57個功能模塊的監測預警信息中心,形成集監測與基礎數據的采集、審核與管理、動態監測與預警、數據分析與評估、工作監管與業務管理等于一體的監測預警系統。據了解,自投入使用以來,監測預警平臺通過定期采集城墻數據、分析變化,排查了上千個風險點,筑牢了城墻文物安全防線。

想了解南京城墻的矢量底圖、遙感影像、歷史底圖、城墻精細模型、點云數據、BIM數據、360度全景數據,以及大環境數據、南京城墻分段示意圖、歷代城門匯總圖層等數據,在南京城墻“一張圖”文物資源管理平臺上都能夠找到。該平臺利用三維激光掃描、傾斜攝影等數字技術,對25.1公里的南京城墻本體與周邊環境進行測繪、掃描、建檔、建庫,實現南京城墻全維度文物數據信息采集。同時,依托地理信息系統(GIS),展示南京城墻、本體與環境、專題業務、建筑內外、歷史現狀與未來多維度多尺度信息,實現了南京城墻全生命周期的精細化管理。南京城墻“一張圖”文物資源管理平臺探索研究新型檔案保存方式和管理方式,也為國內外同類型文化遺產地提供了文物精細化管理的模板。

南京城墻“一張圖”文物資源管理平臺

南京城墻內部人防工事加固工程,對24處總長約19.4公里的南京城墻人防設施保護工程,以古城墻安全穩定性為首要原則,采用理論分析、試驗研究、數值模擬多手段進行科學評估,實現了現代防御與古代防御系統的協調共存與價值更新。人防工事加固工程首次探索研發了文物建筑內部狹小空間的既有人防系統處理方案,對于國內類似歷史文化古城的保護性修繕具有示范效應。

多途徑展覽展示,讓文化遺產價值跨時空共享

在中華門甕城旁,近內秦淮河,有一座青灰色博物館“消隱”在古城墻下。這座對外開放剛滿兩周年的南京城墻博物館是國內最大的城墻專題類博物館。

南京城墻博物館依傍中華門段城墻而建,與中華門段城墻本體在地理空間上緊密相連,集中展示南京城墻歷史、文化、科技、軍事等價值,毗鄰的中華門城墻景區為公眾提供實地游覽與在地體驗,形成“博物館+遺產地”的有機聯動。

南京城墻博物館。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

南京城墻博物館建筑將中華門馬道作為設計元素,以突出城墻遺址為核心,與外圍景觀和諧共生,與城墻本體高度融合。常設展覽主題與內容立足于南京城墻作為世界級文化遺產的定位,五個單元均緊密結合南京城墻文化遺產價值展開,通過對相關文物的解讀和多種形式展項的運用,向觀眾傳達南京城墻是文明的見證、建筑技術的典范以及人地關系的代表,是十四世紀東亞城墻營建技術的高峰。

據南京城墻保護管理中心副主任馬麟介紹:“城墻博物館致力于引進或原創小而精、小而美的精品文物展,展示燦爛中華文明。比如2022年5月18日開展即火爆全城的‘盛世聚首——圓明園獸首特展’、原創展‘文謨武烈——永樂的世界遺產’以及引進展‘大唐寶藏——法門寺地宮文物精粹展’等。這些特色臨時展覽得到了社會各界的廣泛關注和喜愛,反響熱烈。常設展覽及臨時展覽還多次獲得行業肯定,榮獲‘江蘇省博物館十佳精品展覽’、江蘇省‘弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀’主題展覽等獎項。在今年5月18日,南京城墻博物館再次獲得專業認可,獲評國家一級博物館。”

游客參觀南京城墻博物館。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

此外,南京城墻保護管理中心利用城墻本體建筑特點,在城墻沿線的中華門藏兵洞、神策門城樓、南唐伏龜樓遺址、清涼山石頭城遺址等遺產點,設置展覽空間,打造了南京城墻“沿線展覽聚落”,展覽內容既與南京城墻博物館基本陳列相呼應,又與南京城墻遺產點全線緊密相連。2014年以來,為了讓城墻沿線的展覽“常看常新”,南京城墻保護管理中心策劃、舉辦了近百場專題特展。

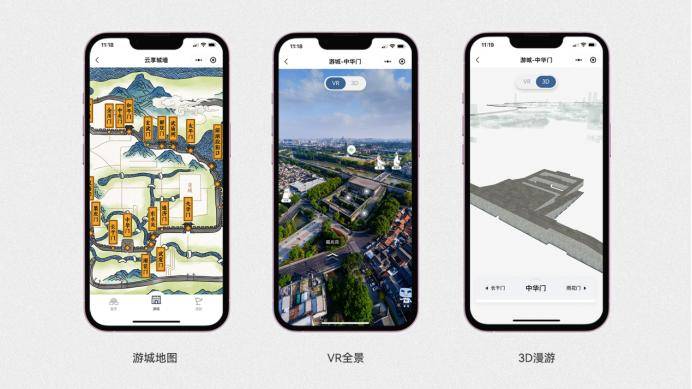

2022年,為彌補南京明城墻展線長、觀眾無法一次“盡覽”等不足,南京城墻保護管理中心以數字化技術為依托,將25.1公里的城墻“搬”上云端,打造了“云享城墻”數字化展示與互動平臺。

“云享城墻”功能頁面

“云享城墻是以3D游城為抓手,立足南京世界文學之都的定位,以觸摸南京千年文脈,凸顯城墻人文氣息為主旨,打造三大板塊十一分項板塊內容,觀眾通過指尖滑動,就可以看見城墻、了解城墻、與城墻親密互動,實現文化遺產價值跨時空共享。”云享城墻項目負責人金連玉說。

創新活化利用,明城墻也是“民城墻”

“提起我們南京的城門啊,那是里十三外十八,一道門栓往外插 。今天我小元寶就帶大家到六百年前建城時的那一天。”隨著演員的現場演繹配合投影效果,《心印·中華門》沉浸式演出拉開序幕。

據了解,中華門東西長118.5米,南北長128米,是國內現存規模最大的城門,也是世界上保存最完好、結構最復雜、規模最大的堡壘甕城,素有“天下第一內甕城”之稱。南京城墻保護管理中心結合中華門遺產本體獨有的建筑形態,將文化遺產保護與合理利用相結合,打造《心印·中華門》線下沉浸式體驗夜游項目,以創新元素扮靚六朝古都的文化地標,為社會公眾呈現高品質文旅融合夜宴,觀眾可在如夢如幻中穿越歷史、對話金陵。

《心印·中華門》演出現場。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

同時,南京城墻保護管理中心積極展開跨界合作,打造富有特色的文化活動。自2016年起,連續9年舉辦“城門掛春聯,南京開門紅”活動,其間開展書寫金陵春、百福墻、AR掃福、九座城門掛福字等活動,傳遞城墻和城市的濃厚溫情。此外,還有“正月十六爬城頭”“城墻燈會”“站上城墻看月亮”“櫻花節”等活動。

癸卯兔年中華門春聯盛景

8月,隨著“金陵城韻”南京城墻音樂薈首場在臺城景區開唱,許多市民游客相聚在一起,共赴這場歡樂的音樂派對。“南京明城墻是哪位皇帝下令建造的?”“解放門是不是明城墻京城十三城門之一?”“南京明城墻每塊城磚約多重?”……音樂薈現場特別設置互動環節,參與城墻知識問答,答對者即可獲得特色小禮品。精彩的答題互動點燃了觀眾的參與熱情,現場氣氛熱烈而活躍,許多人心潮澎湃,躍躍欲試。一問一答之間,不少與城墻有關的文化遺產知識浸潤于心。漫步明城墻下,聆聽音樂之聲,將成為接下來南京都市生活的新風尚。8月至10月期間,“金陵城韻”南京城墻音樂薈將在多個晚風清涼、交通便利的城門前唱響,開設不同主題的專場演出。

“金陵城韻”南京城墻音樂薈現場。南京日報/紫金山新聞記者 董家訓 攝

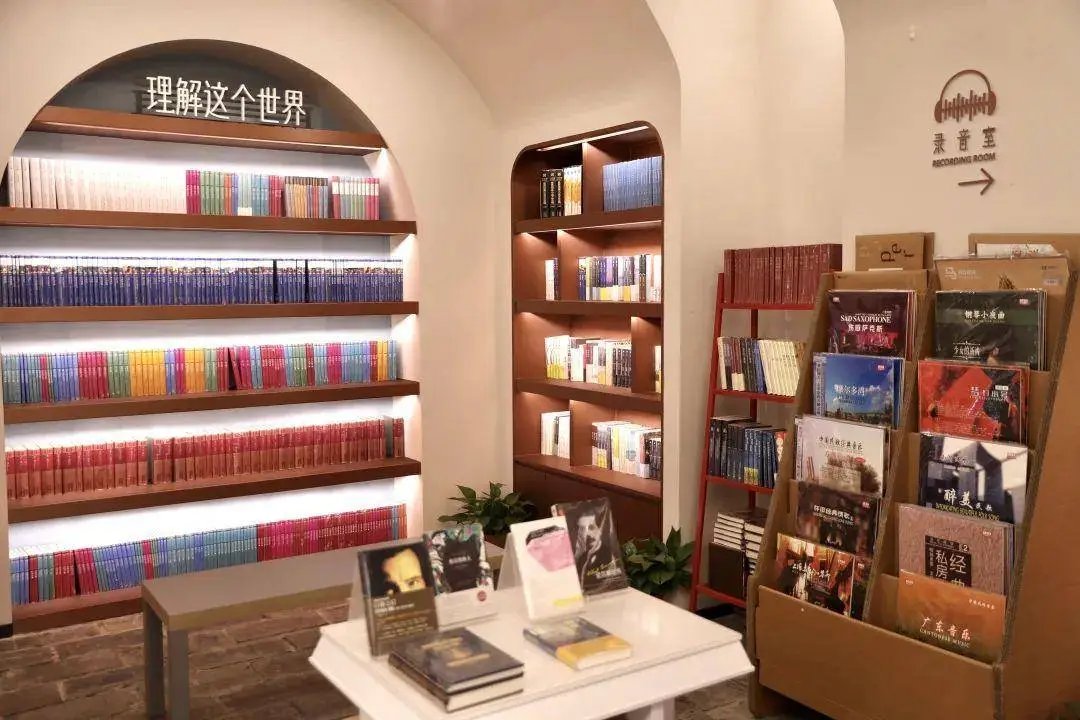

文化遺產融入生活,開在武定門城墻洞里的青春書店,是“青春”與古城墻的一次碰撞。書店正門以城門的形式洞開,城墻的歷史在向正值青春的人們招手——在閱讀之間,在俯仰之間,頭頂是天,手里捧著的卻是整個世界。同樣藏在“城墻肚子”里的還有位于玄武湖畔的臺城書房,沿著臺階進入書房,頭頂是古式燈籠,背景是古典音樂,清新茶社夾雜著紙墨書香。自2014年起,南京城墻保護管理中心將南京城墻內的多處內部空間打造成閱讀、休憩的文化驛站,著力打造 “書香滿城”的共享閱讀文化品牌。這些藏在“城墻肚子”里的書吧,就像一個個飽含書香、墨香、茶香的文化驛站,讓市民和游客有了駐足休閑憩息、品讀金陵古韻的文化空間。

青春書店

一系列活動和舉措,讓社會公眾共享文物保護成果,將明城墻變成“民城墻”。

通訊員 肖發華 龔哲

南京日報/紫金山新聞記者 邢虹

圖片除署名,均為南京城墻保護管理中心供圖