中國國家版本館

5月31日,中國國家版本館第二批版本捐贈入藏。

2023年6月1日,習近平總書記在中國國家版本館考察時強調:盛世修文,我們這個時代,國家繁榮、社會平安穩定,有傳承民族文化的意愿和能力,要把這件大事辦好。

如何讓承載歷史記憶的典籍“延年益壽”,煥發新的活力?越來越多的人關注和投身于對典籍的保護、傳承與活化利用,讓中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。

古籍修復師陳緒軍

“活”在傳承賡續:古籍醫生把脈開方

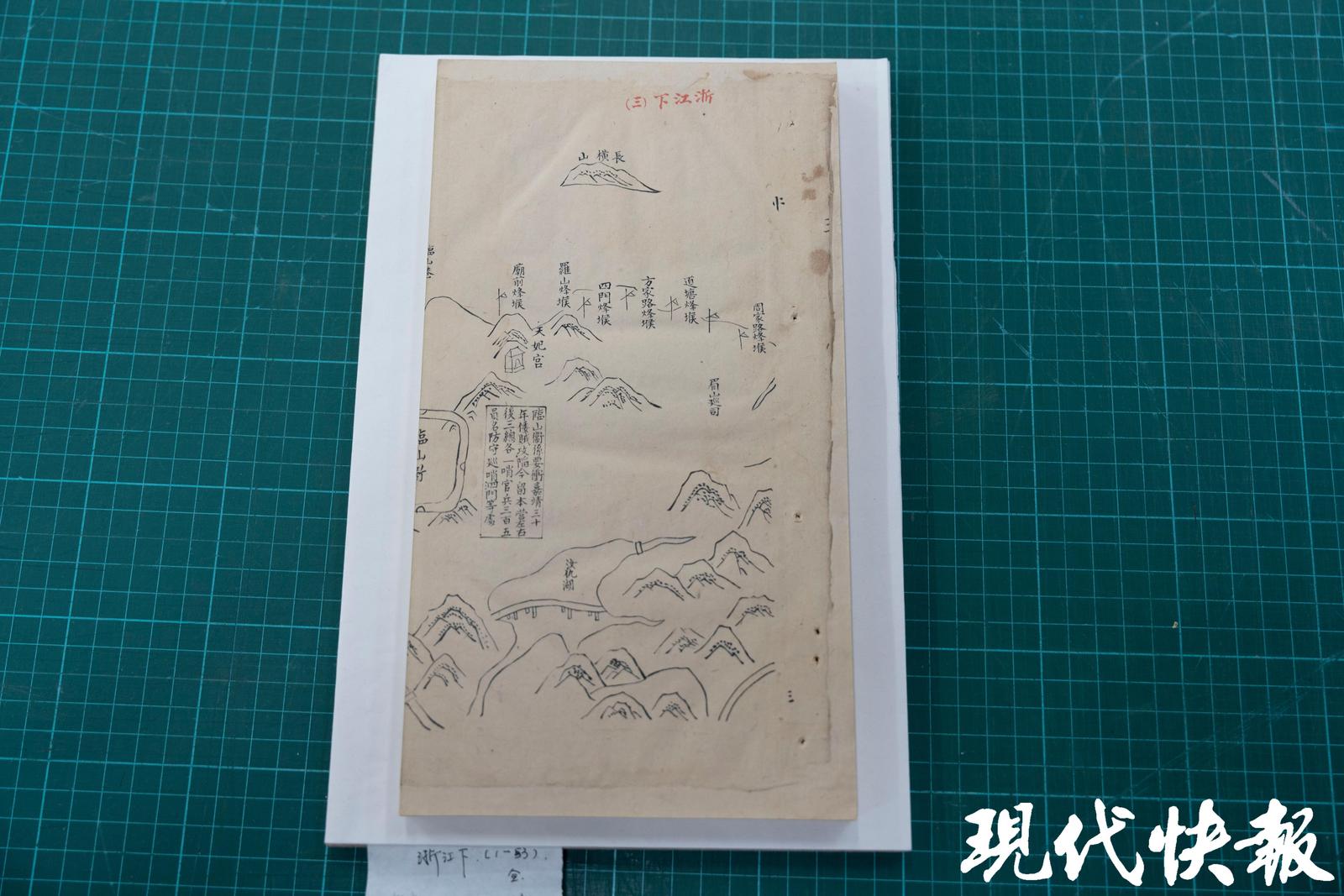

“天下興亡,匹夫有責。”這是梁啟超從顧炎武的話中凝練出的一句名言。從《天下郡國利病書》中,也可以看出顧炎武的家國情懷和歷史擔當。“這是顧炎武的手稿,也是現存唯一的一份稿本。”南京圖書館歷史文獻部副研究館員韓超說,《天下郡國利病書》在顧炎武書寫之后,很長一段時間都沒有得到刊刻,因此存世的版本并不多。搶救原始手稿,就是與時間賽跑,也是對先賢思想與精神的傳承守護。

顧炎武手稿《天下郡國利病書》

在南圖的古籍修復師隊伍中,90后已經成為主力,他們有的已經從業近10年,有的是文物修復專業畢業的研究生。前不久,陳緒軍的同事丁峰因為修復了兩冊“國寶級”古籍——元刻本醫書《永類鈐方》引起關注,“90后古籍修復師”上了熱搜。

丁峰

丁峰修復的元刻本《永類鈐方》

珍貴的古文獻資源如沙里淘金一般幸存下來,流傳至今,而獨一份的作者手稿、年代久遠的宋元刻本更是珍稀。古籍修復師常常被親切地稱為“古籍醫生”,他們為古籍把脈、開方,讓它們得以延年益壽,讓支撐起中華文脈的豐厚典藏家底不至流失。

歷時8年,國家圖書館于2022年完成館藏“天祿琳瑯”古籍的修復。彼時,該項目首席專家、國圖古籍館資深修復師朱振彬已年屆六十。而一批年輕修復師也借此成長起來,這些年輕人還針對“天祿琳瑯”的各種修復材料進行研究和攻關,復原了一些久已失傳的材料類型。

今年是“中華古籍保護計劃”實施17周年。這些年來,《我在故宮修文物》《古書復活記》等紀錄片讓文物、古籍修復師這個職業走進大眾視野。越來越多人開始關注這門“冷門絕學”,與修復師一起守護吉光片羽。

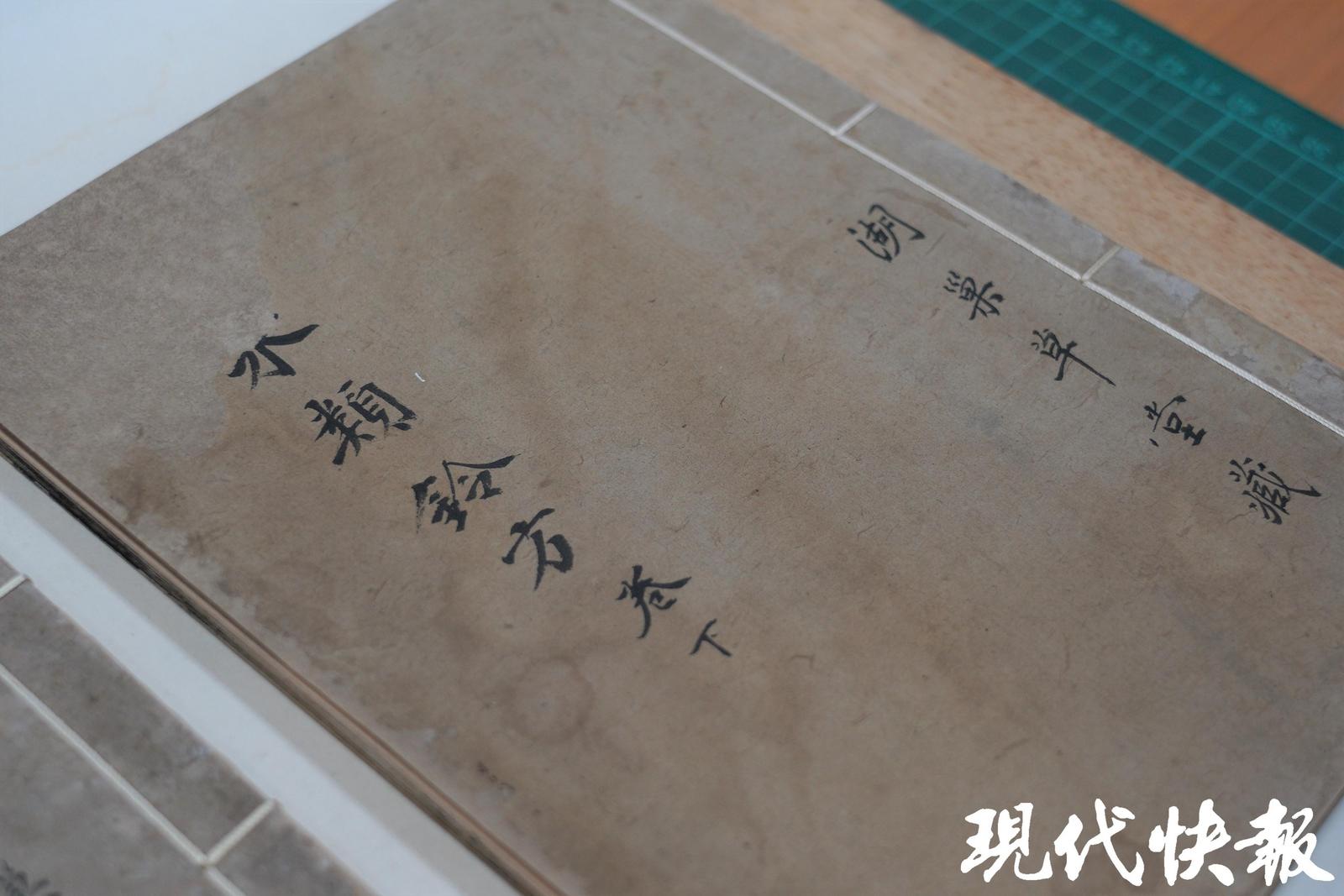

《江蘇文庫》部分出版圖書

“活”在文庫集成:文脈工程續寫華章

守護古籍,是一代代人的接力工程。

顧炎武手稿《天下郡國利病書》穿越300多年時光而來,歷經烽火歲月,輾轉于公私藏家之手,終于在新中國成立之后進入南圖收藏。早在90多年前,就有一群先輩為它留存了“副本”。1933年,昆山縣圖書館將這份手稿交上海商務印書館影印出版。這也是商務印書館(涵芬樓)第一次用影印原稿的形式出書。

2012年,上海古籍出版社出版了《天下郡國利病書》的點校整理本,它的底本是商務印書館1933年的影印本。

2019年,點校本《天下郡國利病書》被收入《江蘇文庫·精華編》。“歷代江蘇人寫的書,差不多有十萬種。”《江蘇文庫·文獻編》主編、南京大學文學院教授程章燦說。《江蘇文庫·精華編》主編、南京大學文學院教授徐興無介紹,《江蘇文庫·精華編》預計出版兩百部,是在全面系統的基礎上,選擇重要的經典。

中國國家版本館收藏《江蘇文庫》

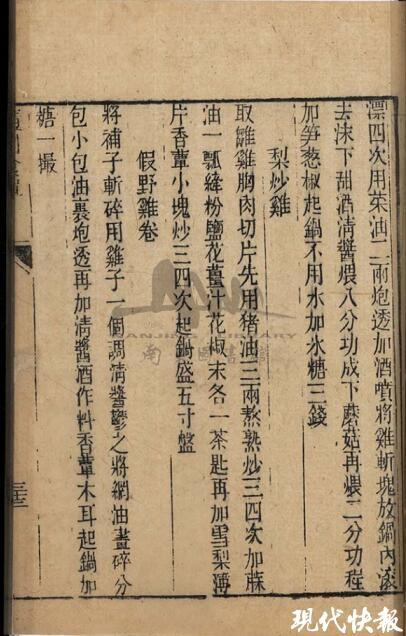

《隨園食單》記載的梨炒雞

韓超(左)和史星宇復原古籍里的美食

梨炒雞