3月5日上午9時,第十四屆全國人民代表大會第一次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強代表國務院,向十四屆全國人大一次會議做政府工作報告。

政府工作報告中指出,五年來切實保障和改善民生,加快社會事業發展。其中提到“弘揚中華優秀傳統文化,加強文物和文化遺產保護傳承”“實施文化惠民工程”等。

豐富人民群眾精神文化生活。培育和踐行社會主義核心價值觀。深化群眾性精神文明創建。發展新聞出版、廣播影視、文學藝術、哲學社會科學和檔案等事業,加強智庫建設。扎實推進媒體深度融合。提升國際傳播效能。加強和創新互聯網內容建設。弘揚中華優秀傳統文化,加強文物和文化遺產保護傳承。實施文化惠民工程,公共圖書館、博物館、美術館、文化館站向社會免費開放。深入推進全民閱讀。支持文化產業發展。加強國家科普能力建設。體育健兒勇創佳績,全民健身廣泛開展。

近年來,在豐富人民群眾精神文化生活、實施文化惠民工程等方面,江蘇也交上了一份厚實的“答卷”。快來看看——

弘揚優秀傳統文化

實施文脈整理研究與傳播工程

在弘揚中華優秀傳統文化方面,江蘇組織實施了一項全省性文化發展戰略工程:江蘇文脈整理研究與傳播工程。該工程在江蘇省委、省政府直接領導下,由江蘇省委宣傳部具體組織實施,旨在全面梳理江蘇文脈資源,彰顯江蘇文化標識。

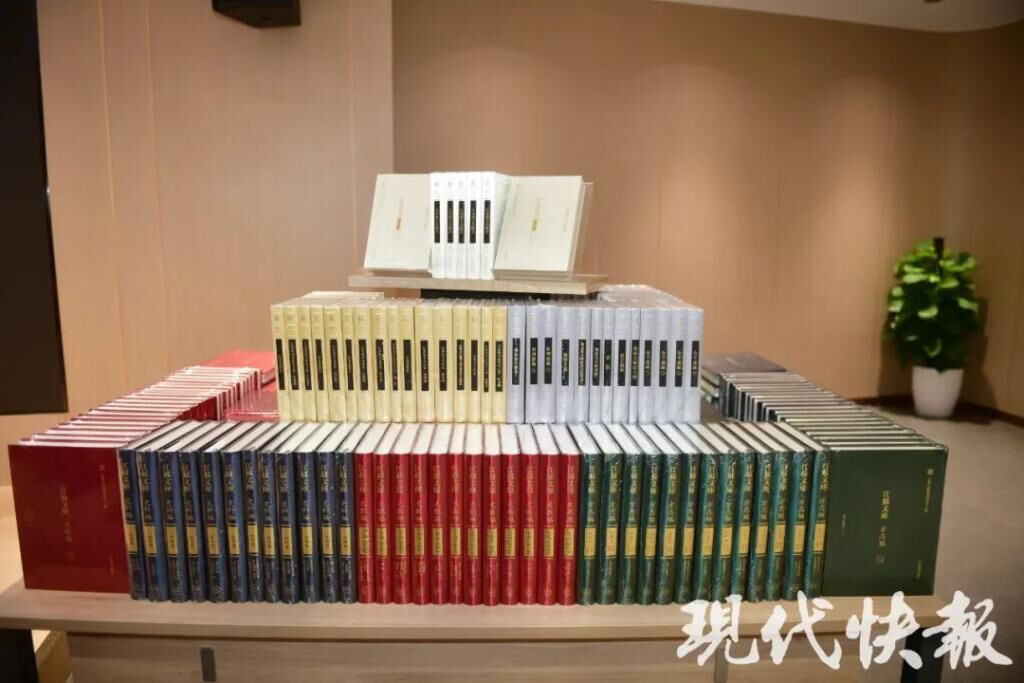

2016年,江蘇文脈整理研究與傳播工程正式啟動,計劃用10年時間,編輯出版《江蘇文庫》,預計總數量達3000冊。

截至2022年底,《江蘇文庫》出版達1002冊,收錄與整理文獻1985種。

除了紙質圖書出版,《江蘇文庫》的數字化工作也取得了豐碩的成果。截至2022年底,《江蘇文庫》數據庫共包含影印本圖書557冊(約50萬張圖片)、排印本圖書169冊(總字數約6300萬字)。讀者可以在云端很方便地獲取這些海量知識。

公共圖書館、美術館、文化站

100%免費開放

在文化惠民工程方面,江蘇越來越多文化場館上新展覽等精彩活動,并面向公眾免費開放。

如今,全省備案的博物館(紀念館)為300多家,除部分遺址類博物館(紀念館),其他公共博物館(紀念館)都已免費開放。

南京圖書館、金陵圖書館、無錫圖書館……越來越多的人,走進圖書館打卡。現代快報記者了解到,江蘇擁有公共圖書館118個,文化館11個,基層綜合性文化服務中心(文化站)鄉鎮(街道)1200多個、村(社區)2萬多個。目前為止,江蘇的公共圖書館、美術館、文化站等公共文化場館,免費開放率100%。

今年3月6日,江蘇省方志館即將恢復開放,為公眾打開地方志里的江蘇。在這里,公眾除了免費參觀展覽、閱讀地方志,還可以跟著非遺大師復刻傳統工藝、聽江蘇方志大講堂。

江蘇不斷擴大服務覆蓋面、提升惠民精準度,讓公眾有更多看得見、摸得著、感受得到的文化獲得感。截至去年底,優秀團隊共組織群眾文化活動2.1萬余場、觀演人數超千萬人次;最美空間累計發布活動3.3萬余場次、線上服務人次超490萬。

持續開展“送戲下鄉”。省政府已將扶持經濟薄弱地區“送戲下鄉”2508場列入年度民生實事。

檔案服務于民

公眾查閱更便捷

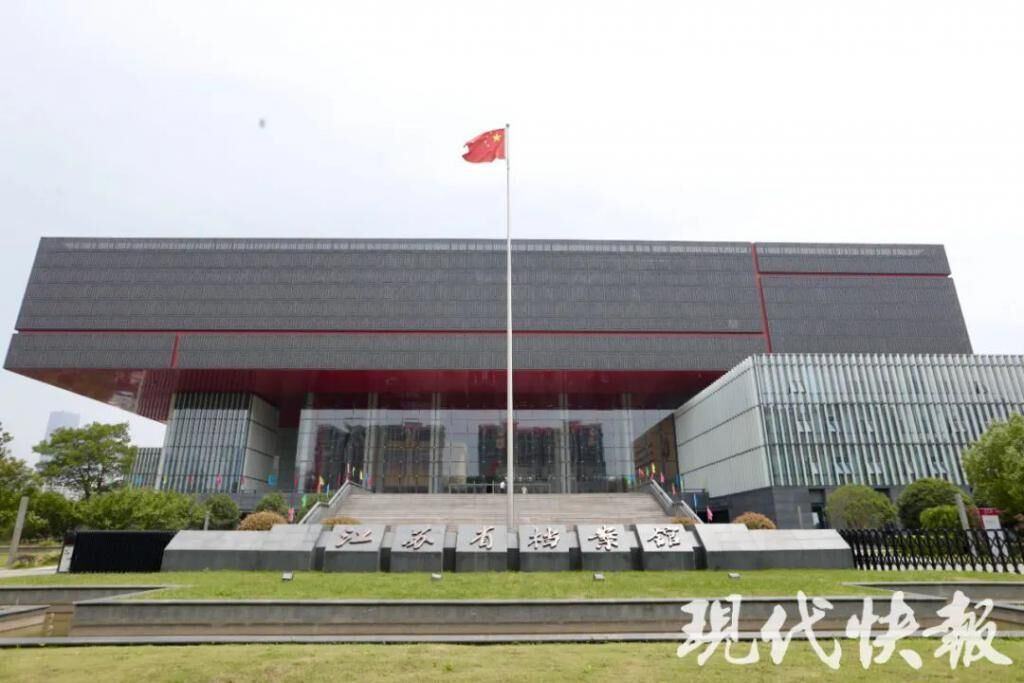

不久前,江蘇省檔案館搬到了新館,實現“零差錯、零泄密、零損壞、零丟失”的目標要求。如今,公眾可以更方便快捷地查閱檔案。

據了解,除了日常的查檔服務,江蘇省檔案館還正在策劃、布置一系列展覽活動,包括紅色家書、江蘇檔案精品等主題,這些展覽都面向公眾免費開放。

2022年6月9日(國際檔案日),江蘇省檔案館聯動全省13個設區市檔案館,向社會開放館藏檔案64萬件,并通過各地檔案信息網,向社會公布館藏民國時期和新中國成立后開放檔案目錄17萬條。

今年“6·9國際檔案日”,江蘇還將繼續新增向社會開放檔案,并在門戶網站上公布目錄。

加強文物和文化遺產保護傳承

全面落實讓文物活起來

目前,江蘇有不可移動文物2萬余處、可移動文物280余萬件;有世界文化遺產3處,全國重點文物保護單位251處、國家歷史文化名城13座、名鎮名村43個。

全面落實讓文物活起來、擴大中華文化國際影響力江蘇行動方案,推動創造性轉化創新性發展,讓文物活起來與時代共進、與人民共享。

△長江江蘇段

江蘇圍繞抓重點、補短板、強弱項,組織開展全省“十四五”文物事業發展規劃中期評估,推動各項重點任務有力有效實施。編制完成江蘇省長江文物保護利用專項規劃,啟動大運河江蘇段文化遺產保護規劃修編,組織實施一批大運河和長江文物保護利用工程,助力打造新時代江蘇文化標識。

更深層次推進考古和歷史研究。深入推進江蘇地域文明探源工程,以常州寺墩遺址考古發掘為重點,統籌順山集、草鞋山、駱駝墩、三星村等史前遺址考古發掘和資料整理研究,力爭形成一批有影響的成果并做好宣傳闡釋。

深化大型基本建設考古前置改革,研究出臺省級開發區文物資源區域評估、基本建設考古調查勘探等技術指南,扎實推進基建考古規范化管理。

強化數字科技賦能,推進智慧博物館建設,豐富數字文化產品供給,做精做優“云上博物—江蘇省博物館數字展覽空間”,構建線上線下相融合的博物館傳播體系。

文 | 現代快報+記者 胡玉梅 劉靜妍

圖 | 現代快報+記者 施向輝 顧煒 吉星