現代快報訊(記者 姜振軍 通訊員 韓寶貴 王可馨)“新春第一會”,舉全市之力推動綠色低碳發展示范區建設;出臺56條惠企“干貨”,全力推動經濟運行率先整體好轉;26個項目入列省重大項目清單,數量和規模均創歷史新高……新年伊始,鹽城向“綠”而行,干勁十足。

“我們要以更高政治站位、更實工作舉措、更優發展成果,全面理解、落實、體現省委要求,找準重點、明晰思路、埋頭苦干,為全省‘走在前、挑大梁、多作貢獻’扛起鹽城擔當。”鹽城市主要負責人表示,將充分發揮“天藍地綠基因紅”獨特優勢,進一步傳承紅色基因、賡續紅色血脈,放大世遺效應、勇當“碳路先鋒”,充分彰顯“國際濕地、沿海綠城”的生態魅力、發展活力,為中國式現代化江蘇新實踐作出更大鹽城貢獻。

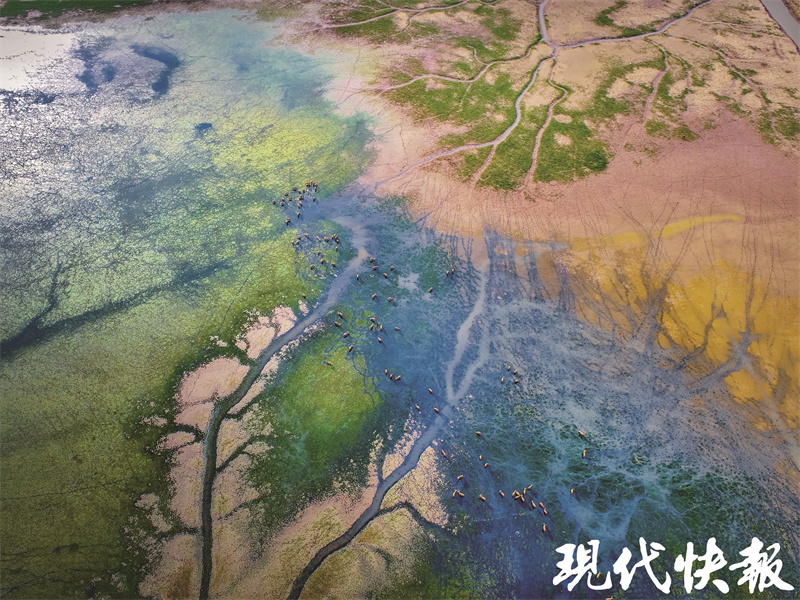

△奔跑的麋鹿 楊國美 攝

擦亮“鹽城藍”,為幸福生活錦上添花

“我的老家在黑龍江,3年前,我跟隨丹頂鶴的腳步來到鹽城扎根,這里不愧是‘一個打開心扉的地方’,空氣質量在全國名列前茅,可以自在地深呼吸。”2月28日上午,鹽城敬賢路實驗小學操場上,語文老師李雪興奮地用手機拍下藍天白云的美圖發微信朋友圈。

近三年來,鹽城環境空氣質量持續改善,綜合指數連續三年位居全省第一,PM2.5年均濃度逐年穩步下降,優良天數比率2022年全省第一;2022年9月份,鹽城市環境空氣質量排名在全國168個重點城市中居第5位,創歷史最好成績……一組組亮眼數據,是“鹽城好空氣”的真實寫照。

近年來,鹽城市各地、各相關部門主動擔當作為,全力組織大氣污染防治攻堅,環境空氣質量大幅改善,繼續保持全省前列。好空氣來之不易,鹽城堅持以碳達峰、碳中和目標為統領,以污染源頭治理為根本策略,實施減污降碳協同、臭氧和PM2.5污染防治協同、區域聯防聯控協同的“三大協同”戰略,打好大氣綜合治理“組合拳”,實現環境空氣質量“高顏值”。

如今的“鹽城藍”不僅僅體現在鹽城人民的幸福生活上,更體現在推動綠色能源之城建設的智慧上。鹽城市統計局公布的數據顯示:截至2022年底,全市新能源裝機容量達1253萬千瓦,新能源發電265億千瓦時,占全省新能源發電量29%,新能源占全社會用電量59.07%,相關指標均列全省首位,相比同規模火電,節約標煤近770萬噸、減少碳排放2000萬噸。

站在新起點,如何持續擦亮“鹽城藍”品牌,讓“好空氣”持續造福于民?“我們將持續深入打好藍天保衛戰,圍繞大氣、水、土壤、海洋、生態等工作,以生態環境高水平保護推動高質量發展、創造高品質生活。”鹽城市相關部門負責人表示,繼續深入實施國家生態文明建設示范區鞏固提升三年行動方案,不斷擦亮鹽城生態環境的靚麗底色,為鹽城競逐綠色低碳發展新賽道、勇當沿海地區高質量發展排頭兵書寫藍色篇章。

△鹽城黃海濕地 楊國美 攝

守護“鹽城綠”,讓濕地環境顏值更高

“這里的生態環境越來越好,天天能看到麋鹿和各種鳥兒,很幸福。”隨著氣溫逐漸回暖,大豐黃海濕地野鹿蕩景區的導游小彭也忙碌起來,每天帶著游客深入到大美的海岸線,她特別自豪,“海洋垃圾治理后,不僅海灣的自然景觀變美了,珍稀鳥類、麋鹿種群活動更頻繁。”

仲春季節,又到了候鳥遷飛的時候,鹽城濕地珍禽國家級自然保護區里的丹頂鶴即將北飛,它們與灰鶴、東方白鸛等珍稀鳥類,自由飛翔在廣袤的灘涂上空,與海風和潮水交相輝映,演繹了一幅美麗的濕地畫卷。據了解,鹽城582公里海岸線、76.97萬公頃濕地,孕育著太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大、生態保護最好的海岸型濕地,是全球候鳥遷飛的重要樞紐。

“地綠”是鹽城最鮮明的特色,也是最寶貴的資源。在鹽城采訪期間,現代快報記者看到,從丹頂鶴保護區、麋鹿保護區、條子泥景區等沿海灘涂濕地,到里下河的大縱湖、九龍口、馬家蕩的湖蕩濕地,一個個濕地公園猶如一顆顆明珠,鑲嵌在鹽城綠色生態版圖上,彰顯城市與濕地共生共融的效應。

2019年,鹽城黃海濕地成為中國第一塊濱海潮間帶濕地世界遺產;2022年,獲評“國際濕地城市”;2023年,全球濱海論壇會議將在鹽城舉辦……目前,鹽城已經成為全國唯一同時擁有2處國家級濕地自然保護區、2處國際重要濕地、1處世界自然遺產地的地級市,全市受保護濕地面積達41.6萬公頃,創成國際濕地城市、國家森林城市、國家生態文明建設示范區。

“守護濕地,就是守護鹽城的明天,更是守護地球的未來。”站在人與自然和諧共生的高度,鹽城提出“建設綠色低碳發展示范區”的首創舉措,得到了省委省政府的全力支持,全市正加快建設綠色制造之城、綠色能源之城、綠色生態之城、綠色宜居之城,走出一條彰顯鹽城特色的現代化“綠色”之路。

△大銅馬 錢小豪 攝

傳承“鹽城紅”,使紅色基因代代相傳

藍天下,英武的新四軍戰士身背大刀、手握韁繩,騎著前蹄高揚的戰馬昂首東望。鹽城市區建軍路上,新四軍重建軍部紀念塔被人們親切地稱為“大銅馬”。這座位于鹽城市中心的標志性建筑,喚起了一代代鹽城人對這座城市的紅色記憶。

彈孔累累的旗幟、锃亮的軍號、簡陋的步槍、卷刃的大刀、滿是補丁的軍服、泛黃的家書……近日,現代快報走進鹽城新四軍紀念館,一件件文物見證了革命先輩的赤膽忠誠,刻錄著驚天動地、可歌可泣的紅色記憶。

“鹽城是一座英雄輩出的城市,我的家鄉潘黃街道就是以潘克、黃煒兩位烈士命名的。”2月27日,鹽都區紅色宣講員商學峰向黨員代表宣講紅色文化,他帶領大家走進烈士的故事,感人至深、催人奮進,“我將不斷學習,掌握更多更實的為民服務本領,傳承紅色基因,講好紅色故事,讓革命先輩的紅色血脈一代一代傳承下去!”

“紅色基因”早已根植于鹽阜大地,鐫刻在鹽阜人民的骨子里。郭猛鎮、特庸鎮、步鳳鎮、學富鎮、正紅鎮、東平村、沙楊村……在這片新四軍浴血奮戰過的土地上,共有248處紅色遺存,有128個鎮村以烈士名字命名。“這在全國都是少見的。”新四軍紀念館有關負責人說,這些地名是鹽阜大地上珍貴的文化標識、紅色印記,“我們應當珍惜今天來之不易的幸福生活,學習先烈精神,繼承先烈遺志。”

鹽城是一座英雄的城市、光榮的城市,是一片紅色熱土。新時代,如何續寫革命老區榮光?“我們要扛起使命擔當,用好紅色資源,講好紅色故事,傳承紅色基因,賡續紅色血脈,把革命先輩開創的偉大事業不斷推向前進。”鹽城市相關部門負責人表示,要傳承好紅色基因和革命傳統,讓紅色文化在新時代煥發生命力和感召力,不斷凝聚攻堅克難、干事創業的強大動力,讓中國式現代化在鹽阜大地上展現可觀可感的現實圖景。