孟春之月,盛德在木。作為自然環境中的重要一環,林木發揮著水源涵養、防洪補枯、保持水土、凈化水質等生態功能,也顯現出巨大經濟潛力,以多樣化的林木種類助推鄉村振興。

今天是植樹節,跟著新江蘇記者一起,翻開江蘇省中國科學院植物研究所(南京中山植物園)的林木畫卷,在綠色浪潮中看林業的高質量發展。

顏值功能兼具,中山杉為三峽立了功

時下,南京市中山植物園內春色撩人,數百畝落羽杉已褪去冬季的“紅黃彩衣”,換身新綠,茁壯成長,蔚然成林。

落羽杉是落羽杉屬樹種或代表種落羽杉的通俗稱謂,因具有羽毛狀枝葉而得名,羽毛狀的葉叢極為秀麗,隨四季變幻色彩。

除了極高的顏值,落羽杉的綠色“功能”也不容小覷,因耐水濕、壽命長、耐腐蝕,它被稱為“奇跡樹種”。上世紀70年代,江蘇省中國科學院植物研究所開始對落羽杉屬的樹木種質資源進行收集與雜交,成功選育優秀落羽杉屬雜交新品種——“中山杉”。

“相較于以往落羽杉種,中山杉具有更強的耐水濕、耐鹽堿、抗病蟲、抗臺風。”江蘇省中國科學院植物研究所博士宣磊告訴記者,中山衫在我國濕地造林、生態防護等方面展現了出極高的性能,特別是三峽庫區消落帶的生態恢復中發揮了重要作用。

生長在三峽庫區消落帶內的中山杉

三峽庫區消落帶曾被科學家稱為“世紀性生態難題”,在消落帶內,耐旱植物在蓄水期會被淹死,耐淹植物會在枯水期干死,幾乎很難有樹木可以在此長期存活,而中山杉具有驚人的耐水淹能力。2009年,重慶萬州區專門引進中山杉在消落帶進行栽種,一年間,它們半年被綠水淹沒、半年回歸青山,憑借發達的根系和極強的固土能力,頑強地存活下來,在長江兩岸形成了一道漂亮的風景線,更守護著三峽的綠水青山。

昆明滇池用于水源涵養的中山衫

“如今,長江消落帶上栽植中山杉示范林近1800畝,綠化消落帶岸線長達46公里,一棵棵中山杉盤錯的根系保土固土、涵養水源,將荒涼的灘涂換裝為綠色森林。”宣磊表示,中山杉在三峽庫區的成功案例,給很多造林條件困難的濕地帶來了希望。“目前中山杉已經在昆明滇池、上海崇明島、江西鄱陽湖濕地大量推廣種植,累計種植面積達1.9萬公頃,產生了巨大的社會、生態和經濟效益。”

一樹薄殼山核桃,引來農業新經濟

南京六合區雄州街道的種植基地里,碧綠的薄殼山核桃樹沐浴在春光中,一顆顆橢圓形的果實隱在枝葉間茁壯生長。“等到收獲時,種植基地內約1450畝的林木能采摘約10噸的鮮果。”江蘇省中國科學院植物研究所研究員宣繼萍介紹,薄殼山核桃已成為該街道主要的經濟果木。粒粒果實背后,少不了植物研究員們的辛勤付出。

早在1932年,江蘇省中國科學院植物研究所就開始引種美國山核桃,是我國最早開展薄殼山核桃種質資源收集、保存和研發的科研單位。

作為常見的經濟果木,國內薄殼山核桃在過去大多依賴進口果實,不僅營養價值受損,也帶動不了經濟發展。為解決此種尷尬局面,研究所于上世紀八九十年代再次引進國外品種,歷經兩代科研團隊的研究,成功選育出本土樹種,宣繼萍介紹,改良后的樹種嫁接和移栽成活率達95%,育苗周期也縮短兩年以上。

泗洪縣推廣種植薄殼山核桃10萬余畝

成熟后的薄殼山核桃因營養價值高,廣受市場歡迎,成為不少地區農業經濟發展的潛在力量。擁有先進育種技術和種質資源的中山植物園聯合林業院校,積極推動適宜地區發展薄殼山核桃產業。“我們累計繁育優質種苗640萬余株,繁育苗木產值約2.5億余元。”宣繼萍告訴記者,除了在江蘇多地推廣種植,經由中山植物園培育的薄殼山核桃還在安徽、江西等地推廣種植近20余畝,不僅豐富了當地的農業結構,也給當地帶來顯著的經濟效益。“將來希望進一步推廣薄殼山核桃的種植面積,把種質優勢和栽培技術轉換成產業富民的措施,為農民增收貢獻力量。”

為“萬古之梅”命名,撐起珍稀植物“保護傘”

作為6700多萬年前恐龍滅絕時代的孑遺物種,銀縷梅素有“萬古第一梅”和“恐龍賞過的梅”的美稱,是國家一級重點保護野生植物。它的發現、命名和引種保育與江蘇有著不解的淵源。

早在1935年,總理陵園紀念植物園(南京中山植物園前身)的植物學家沈雋,在宜興芙蓉寺石灰巖山地采集時,發現了一種植物的標本,僅掛了果實沒有花朵,看起來像金縷梅但又有差異。后因歷史原因,研究工作中斷。1979年,此樹以“小葉金縷梅”為名載入《中國植物志》。

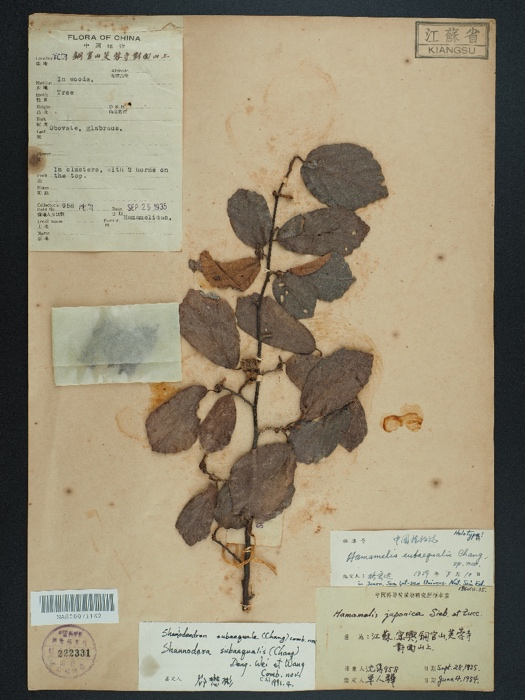

鄧懋彬先生采集并引證的銀縷梅標本(1991年)

1954年,植物園研究員單人驊在清理植物標本時,重新開啟了這份封存了20年的標本。1987年,研究員鄧懋彬、魏宏圖再次來到宜興,踏上尋“梅”之路。“在宜興善卷洞發現第一株時,沒有看到它的開花樣本,再后來一蹲就是四五年,終于采集到樣本。”魏宏圖回憶,帶著幾株2-3年生的幼苗返寧后,團隊前后聯系多名國內外植物學專家郵寄相似植物樣本進行性狀比對研究,最終成功根據采集到的有花標本在《植物分類學報》上發表了論文《銀縷梅屬——中國金縷梅科一新屬》。

在三代研究員接力下,“活化石”銀縷梅有了自己的名字。

位于宜興的銀縷梅研發基地

“此后幾十年,一代代青年研究員們在傳承中探索,持續開展銀縷梅原生境回歸、珍稀瀕危原因和標準化育苗技術等多方面的研究。”江蘇省中國科學院植物研究所(南京中山植物園)所長姚東瑞介紹。中山植物園與宜興市神池園林綠化工程有限公司建立了銀縷梅新品種選育、繁殖和栽培技術研發基地,目前已成功繁育了不同規格的種苗50余萬株。

作為江蘇珍稀瀕危植物遷地保存的重要場所,植物園內現有包括珍稀瀕危植物園等20余個專類園區,現引種保育植物在萬種(含品種)以上,野生植物的引種占到6000種以上,包括諸多一級保護植物和二級保護植物。

新江蘇·中國江蘇網 記者 李夢迪 喻婷 孫秦旺