松柏蒼翠,河水悠悠,泰州市海陵區鳳棲園東側,有一座70位志愿軍英烈的合葬墓。每年清明節前后,都有市民自發過來祭掃,給英烈們點一支煙、敬一杯酒。鳳棲園工作人員告訴記者,市民還買來鮮花、祭品擺放在墓前,常年不斷。

鳳棲園俯瞰

山河已無恙,英雄望故鄉。在抗美援朝勝利70周年之際,新華日報社與江蘇省退役軍人關愛基金會、中共泰州市委退役軍人事務工作領導小組共同主辦“70年·70人”志愿軍英烈專題尋親活動,幫英雄“回家”。4月18日,尋親活動在泰興市楊根思烈士陵園啟動。

泰州:戰士們的生命最后一站

上世紀50年代初,抗美援朝戰爭期間,先后有700多名志愿軍戰士來到位于泰州的江蘇省第八康復醫院治療,其中70人久治不愈,長眠泰州。

刁連敬、方時清、方緒江……70位英烈的名字刻在鳳棲園合葬墓的墓碑上。這些英烈曾被民政部門安葬于泰州市南門公墓,1998年因城市建設需要,英烈們的骨灰被集中遷移至鳳棲園。鳳棲園原主任宋才高介紹,原來的南門公墓里都是土葬墓,英烈們的遺骸被取出后集體火化,骨灰盒都標注姓名,按墓志銘所列姓名順序安放于現在的墓穴中。

泰州市海陵區鳳棲園70名英烈合葬墓

由于當年通信不暢、交通不便,加之時間久遠,檔案缺失,這些志愿軍英烈的身份信息極少,大多數只留下姓名,而部隊番號、籍貫、年齡等重要信息都無從知曉。因此,他們生命的最后一站——江蘇省第八康復醫院,成了尋親的重要突破口。

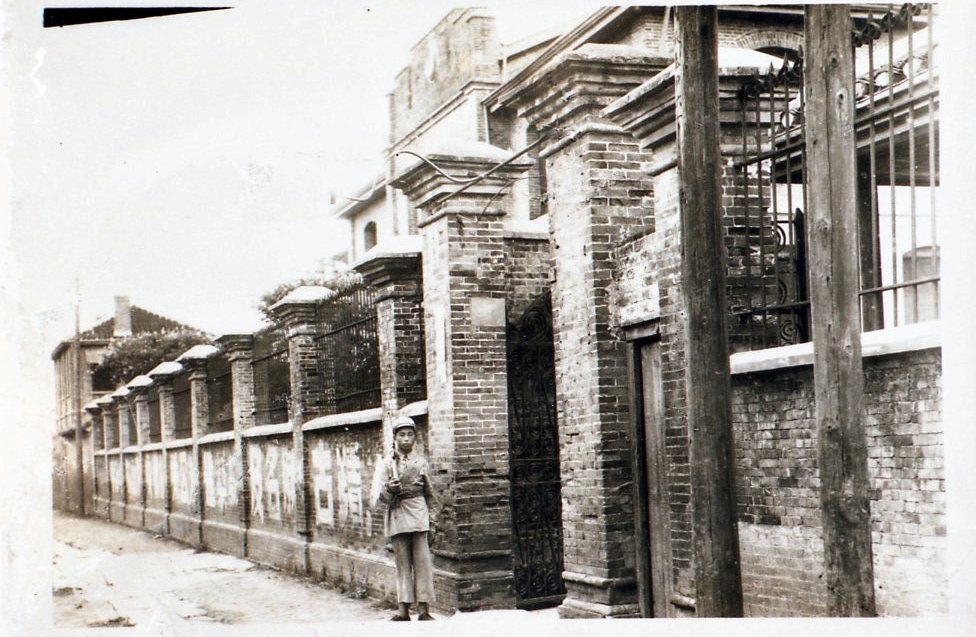

泰州市人民醫院北院區,就是江蘇省第八康復醫院舊址。泰州市人民醫院院史專家、原黨委副書記季拜華告訴記者,這里原先有幾棟洋樓,是美國傳教士在泰州創辦福音醫院時建造的。新中國成立后,福音醫院改名為泰州醫院。1951年,泰州醫院被中國人民解放軍華東軍區第三野戰軍陸軍第十二醫院接管。1952年,該院職工集體轉業至地方,醫院更名為江蘇省第八康復醫院。

第12陸軍醫院部分人員合影

季拜華介紹,當年醫院接收的700多名志愿軍戰士,有的從戰場轉來,有的從別處醫院轉來,當時沿街很多房子還被征用改造為病房。1970年,江蘇省第八康復醫院、泰州市人民醫院和始建于1959年的泰州市中醫院合并,在江蘇省第八康復醫院院址上組建新的泰州市人民醫院。

江蘇省第八康復醫院內民國辦公樓

今年93歲的離休干部楊桐,曾是江蘇省第八康復醫院醫生。據他介紹,上世紀50年代,全國范圍內很多部隊醫院轉為地方康復醫院,既用于收治部隊官兵,也向社會開放。

追憶:傷員多為細菌彈受害者

今年91歲的于樹干,年輕時曾任江蘇省第八康復醫院秘書室書記、政治處青年宣教助理員。“1951年,我來到陸軍第十二醫院工作。1952年,隨醫院集體轉業,就成了江蘇省第八康復醫院干部。”于樹干告訴記者,第八康復醫院收治的主要病種是肺結核,700余名志愿軍戰士里不少被美國在朝鮮戰場上投放的細菌彈所傷,感染了空洞型肺結核。

歡送康復戰士出院

于樹干回憶,因為肺結核屬于傳染病,當年醫院管理科學且嚴格,醫院共劃分為相互隔離的5個病區,盡量減少聚集。由于肺結核病人經常咳痰,醫院還為他們專門定制牛皮紙袋,“每個病人一次發10個袋子,10天發一次,吐痰必須吐到袋子里,防止病菌傳染。”當年藥品奇缺,盤尼西林這樣的珍貴藥物需國家用外匯購買,但第八康復醫院里儲備充足。

田樹科(后排左八)與戰友轉院照片(親屬提供)

由于年齡相仿,于樹干和很多病人結下深厚友誼。“肺結核是慢性病,很多病人生活可以自理,狀態好時也能外出。”于樹干至今還能回憶起一個“四川兵”,“我和他經常一起外出釣魚,他還告訴我,自己先是被國民黨抓壯丁,后來被解放軍解救……”于樹干還能清晰地報出一個名字——“郭泗友”,“我和他都是山東人,口音相近,也很聊得來。”

于樹干的妻子魏華玲曾在江蘇省第八康復醫院任文化教員,有時會應傷病員要求,幫他們寫信,傷病員們也會跟她講述戰斗故事。文化教員還會帶著傷病員組織各種文體活動。在于樹干收藏的照片中,有一張志愿軍傷病員排演錫劇《雙推磨》的劇照,上面有兩位身著軍裝的傷病員,“當時傷病員來自全國各地,有的人能歌善舞,排的這出《雙推磨》在泰州人民劇場、電影院都演過,市民一聽是康復醫院的人演,都很好奇,場下都坐滿了。”還有一張照片是1954年魏華玲帶隊參加江蘇省11所康復醫院女籃比賽時的合影,照片上有3名穿軍裝的傷病員。

志愿軍傷病員參與排演錫劇《雙推磨》

“那時候條件有限,肺結核這個病非常兇險。”于樹干說,一些病人白天還好好的,一到晚上就咳血,血塊一旦堵塞氣管就會導致窒息,“當時‘走掉’的病人一半都是這個原因。”

于樹干還記得,70位不治犧牲的志愿軍英烈來自不同部隊,檔案信息嚴重不足,當時很難找到親人,政府便將他們的遺骸葬在南門公墓。他以往清明去南門公墓祭掃親人時,也會到合葬墓前祭掃,“畢竟我們很熟悉,有感情。”

尋親:記著你、等著你、尋找你

截至2023年4月18日,70名志愿軍英烈中有6位的親屬被確認,分別是山東田樹科、山東李日峰、山東李官孝、山東張春全、山東郭泗友、四川程前泗。

記者輾轉聯系到郭泗友現居北京的堂妹、85歲的郭愛蓮。視頻連線時,老人幾度泣不成聲。今年1月,她和家人終于獲悉堂哥安葬在泰州。

“堂哥大我12歲,他性格很開朗。”郭愛蓮說,自己小時候與堂哥住“前后院”,兩家人“緊挨著”。郭愛蓮的爺爺、父親、姑姑在上世紀三四十年代都陸續參加革命,父親于1939年在抗日戰爭中犧牲。郭愛蓮回憶,郭泗友參加革命后,其部隊曾在東平縣花籃店駐扎,“這期間我還去找過他,他給了我兩個干饅頭吃,我們還一起去買了花生。”

郭愛蓮介紹,郭泗友年幼時父母相繼去世,家中有兄弟姐妹六人。在部隊時,郭泗友和二弟郭泗新經常有書信往來。“堂哥在抗美援朝戰場上感染肺結核后,曾經在黑龍江的訥河療養,郭泗新去探望過他,帶回來一包寫著‘送給最可愛的人’字樣的糖果,還有一個手絹送給我。”郭愛蓮回憶,堂哥后來從訥河轉到泰州療養,途經濟南時,思鄉之情涌動,寫信告訴家人“想回家”。“我和母親當時很激動,專門騰出一間房接待他,誰知很快卻收到他犧牲的消息。”

郭愛蓮到北京工作后,從沒忘記堂哥“想回家”的心愿。丈夫出差到上海、江蘇一帶時,她曾讓丈夫打聽堂哥墓的下落,但一直沒有找到。“我父親也是烈士,每次回家給父親祭掃時,我都會在刻有堂哥名字的墓碑前祭掃,雖然這是一個空墓。”郭愛蓮說。

郭愛蓮打聽得知,當年有志愿軍被送至江蘇省第八康復醫院治療,她將信息告訴在南京打工的侄子郭慶石,讓他繼續尋找。郭慶石于今年春節后到泰州多方尋訪,最后在退役軍人事務部門和志愿者的幫助下,終于確認,伯伯郭泗友安葬在此。

江蘇省第八康復醫院北門

今年3月15日,山東省臨沂市莒南縣道口鎮磚疃村村民劉中夫終于得知叔叔的消息。當天,鎮退役軍人服務站負責人劉懷彥在電話里告訴劉中夫,經詳細比對信息,確認他在抗美援朝戰場負傷犧牲的叔叔李日峰,葬在泰州市海陵區鳳棲園。

劉中夫從小就聽奶奶和母親講述叔叔的事跡,知道叔叔李日峰1924年出生,1942年參軍,打過日本鬼子,參加過解放戰爭,后來又上了朝鮮前線。

“叔叔在朝鮮戰場為救一個小戰士,身受重傷并感染疾病,被送回國內救治,1956年不治犧牲。”劉中夫說,“在泰州治療期間,奶奶和父親還去看過他。叔叔還經常往家里寄錢,接濟家人,爺爺奶奶去世時家人置辦壽材的錢,也是叔叔之前寄的。”

劉中夫回憶,家里原先有一個“小本本”,上面密密麻麻記錄著李日峰參加過的戰斗、立過的軍功、得過的榮譽,“1974年發大水,‘小本本’連同軍功章一起被沖沒了。”

李日峰犧牲后,劉中夫和母親曾想去找叔叔的墓,但由于跨省路途遙遠,加上家里經濟條件不好、親屬關系證明材料丟失,未能成行。時過境遷,劉中夫的父母相繼去世后,關于李日峰的信息越來越少。“我每年清明祭拜叔叔,只能去路口,面朝泰州的方向,給他燒點紙……”

今年3月6日,泰州市退役軍人事務局優撫褒揚處副處長張華向臨沂市蘭陵縣退役軍人事務局發送了鳳棲園合葬墓烈士的尋親信息,該局又聯系臨沂市級退役軍人事務部門在全市范圍內尋找,最終在莒南縣道口鎮找到李日峰烈士的親人信息。

行動:為英雄找到故鄉親人

張華告訴記者,那個年代,檔案登記都靠手寫,很容易出現失誤。已確認親屬的6名英烈中,“郭嗣友”“李官壽”“張春泉”的名字都有誤,他們的真名為“郭泗友”“李官孝”“張春全”。

志愿者,是尋親的中堅力量。1986年出生的黃偉超是一名退役軍人,在青島經營一家修車店,他也是山東省煙臺市萊陽迷彩基地退役軍人服務隊的志愿者。據張華提供的信息,黃偉超多方聯系,認真比對,反饋多條線索,幫張春全找到了親人。

黃偉超介紹,服務隊里一共有48名退役軍人志愿者,全部參與為烈士尋親活動,自2019年以來已幫200多位烈士找到家人。黃偉超告訴記者,濟南市退役軍人事務部門最近回復他,經當地工作人員走訪調查,在“70人”中的呂安民籍貫地濟南市歷城區董家鎮,暫未找到他的親屬。

“我們將全力以赴幫助志愿軍英烈找到親人,配合相關省市認定老兵身份,落實相關撫恤優待政策,把英烈的精神傳承好、把英烈的后人關愛好,以實際行動告慰忠魂!”泰州市退役軍人事務局局長張兆洋說。

“出征少年身,歸來英雄魂!尋親之旅,將是一次偉大抗美援朝精神的弘揚征程。”解放軍陸軍炮兵防空兵學院教授、博士生導師解文欣說。解文欣的姐姐解秀梅,是抗美援朝戰爭中我軍唯一一位榮立一等功的女戰士,電影《英雄兒女》中王芳的形象就是以她為原型塑造的。解文欣說,助英烈魂歸故里,是一場耗時漫長、需要投入很大精力的傳承,每一步都與崇尚英雄、宣傳英雄、學習英雄密切相連。對于參與者來說,更是一次精神洗禮,“希望這次尋親活動能幫助更多志愿軍英烈‘回家’!”

總策劃:雙傳學 顧雷鳴

監制:王曉映 潘青松

采寫:王曉映 金亦煒 唐悅

設計:鄭玲玲

圖片、視頻:張琦 高鑫

部分圖片來源:泰州市退役軍人事務局、于樹干、季拜華