癌癥不等于生命的結束。在南京市第一醫院腫瘤內科,有全胃切除的晚期胃癌患者,挺過了第一個五年;有肝癌晚期的患者,正在度過自己的第三次“治療假期”;還有胰腺癌肝轉移患者,已經“無瘤”生活了七年……因為有這樣一群醫護人員,緊抓醫療現代化模式,主動思考,不斷創造機會,在腫瘤的“沙漠”中,一次次幫助患者抵達生命的“綠洲”。

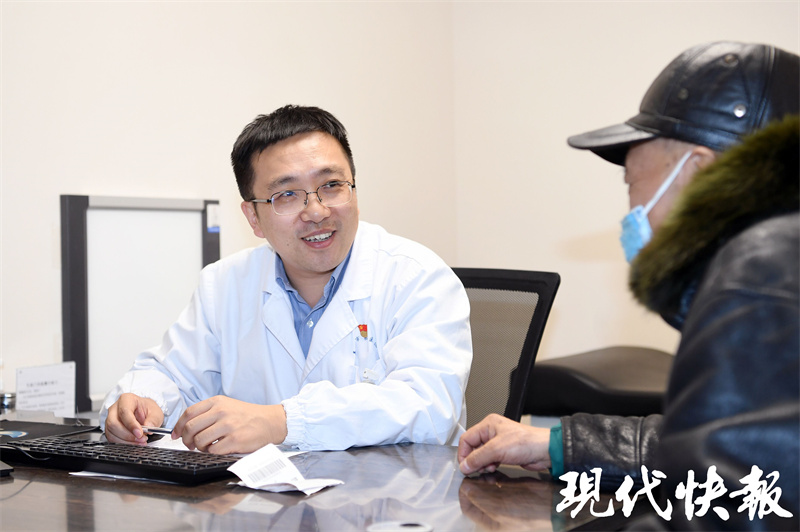

△ 魏曉為

關注疼痛與營養,提高治療效率

在過去,腫瘤患者的治療,主要圍繞抗瘤進行,而現在,大家越來越關注如何在治療的基礎上,提高患者的生存質量。“影響腫瘤患者生存質量的兩大兇手,一個是癌痛,一個是營養不良。”腫瘤內科主任、副主任醫師魏曉為介紹,在晚期腫瘤患者中,癌痛的發生率接近八成,癌痛管理非常重要。一名60歲的腸癌患者,術后出現上肢疼痛,無法入睡,轉診到南京市第一醫院后確診為骨轉移。入院當天,他在接受藥物滴定控制后,終于睡了個好覺。魏曉為告訴記者,將疼痛控制住了,才能更好地治療。

營養不良也會耽擱腫瘤患者的治療。如果營養跟不上,患者不僅易疲勞,食欲惡化,還會對治療的抵抗性下降,甚至導致治療不斷后延,影響生存期。任何患者治療期間,腫瘤內科醫護人員都會對患者進行營養狀況評估,一方面,幫助患者調整飲食,提供額外的營養補充劑;另一方面,定期開展營養宣教,避免患者出院后走入“營養誤區”。

為了提高晚期腫瘤患者生存期的質量,腫瘤內科還會給患者開出“治療假期”。門診上,82歲的李大爺(化姓)脫下帽子,笑著給魏曉為展示了自己的頭發。“胖了十幾斤,你看,頭發也長出來了。”三年前,李大爺被確診為肝癌晚期,在該院接受介入治療和靶向治療,偶爾也會享受“治療假期”。魏曉為介紹,治療假期是指治療的暫停,是針對不同治療帶來的不良反應進行動態調整,在抑制腫瘤跟維持生活質量之間尋找一種平衡,這次李大爺的治療假期已經持續了兩個月。

白天治療晚上回家,日間病房方便腫瘤患者

“近期,我們科室還開設了日間病房,本來需要住院治療兩三天的腫瘤患者,白天治療,晚上就能回家靜養了。”魏曉為告訴記者。34歲的陳女士(化姓)每個月都需要做靶向治療,雖然住院時間并不長,但手續繁多,她還要帶著行李,讓家人陪同,無形中,這給她的生活帶來不少壓力。得知南京市第一醫院腫瘤內科開設了日間病房后,她第一時間辦理了手續。“真是方便,以后不用在醫院過夜了,心里也覺得輕松了不少。”

日間病房不僅讓患者治療更方便,也大大提高了病床的周轉率。魏曉為介紹,目前,日間病房的治療包括放療、靶向治療、抗骨轉移的治療等。適合單藥化療、不良反應較輕,或者身體條件比較好的腫瘤患者,還有定期做靶向和免疫治療的患者。

近年來,日間病房不斷開設,是時代的進步,也是醫護人員的努力。魏曉為強調,腫瘤內科日間病房的安全性是首要原則,比如患者雖然只是簡單地輸液,但輸的是抗腫瘤藥物,要格外小心不良反應。目前有越來越多的新型藥物可以控制不良反應,幫助患者穩定治療;科室也安排了專科團隊駐扎,有序管理患者,降低風險。未來,將提高日間病房管理的有序化,進一步擴大覆蓋率,讓更多腫瘤患者,獲得更方便、更安全的治療。

胰腺癌晚期患者生存7年,他一次次拉長生命線

提起腫瘤,許多人都覺得害怕,如果查出來是晚期,患者會更加絕望,腫瘤晚期患者真的沒有生的希望了嗎?魏曉為堅定地回答,不是。他表示,現代化治療的模式,給醫生帶來了很多新的思考,在這個基礎上,他們力爭給患者創造更多治療機會。40歲的蘇先生(化姓)是一名胰腺癌晚期患者,發現時已是廣泛肝轉移。胰腺癌的兇險世人皆知,晚期生存期往往不足一年,魏曉為帶領團隊,為他拉長了生命線,如今,蘇先生已經無瘤生存了七年。

魏曉為有個習慣,琢磨患者的每一句話,這也讓他抓住了更多機會。查房時,有患者嘟囔了一句“肚子這里有點疼,不過現在好點了。”他腦海中閃過患者的CT片,隱約覺得不對勁,回去后又細細看了一遍,發現肝臟上出現轉移的跡象,立即開展了治療,避免病情進一步惡化。

“多思考一分,多創造一個機會。對于每一個患者,我們追求的永遠是最佳的治療效果。”多年來,魏曉為常常與團隊強調,要不斷更新傳統的知識體系,主動思考,創造機會。據悉,南京市第一醫院腫瘤內科自2008年獨立建科以來,歷經十余年的發展,已成為一個現代化、精準化、智能化的綜合性腫瘤診療學科。科室開放床位92張,配置臨床病區、腫瘤放療中心及生物實驗室三大區域。科室注重多學科協作的綜合治療,有效提高了腫瘤患者的生存率。

通訊員 孫忠河 章琛 現代快報+記者 梅書華/文 施向輝/攝