2024龍年第一個工作日,江蘇召開“新春第一會”,主題是“打造具有全球影響力的產業科技創新中心”。這場具有風向標意義的會議,是透視全省全年重要工作的窗口,為全年發展定基調、劃重點、指方向、開好局。那么,這場會議釋放了什么信號?揭示了怎樣的行動路徑?

為什么是科技?

相較于別的省市,江蘇“新春第一會”將“科技”設為關鍵詞,顯得很不一般。為什么是科技?推進會上,信長星給出了答案。他指出,學習習近平總書記對江蘇工作一系列重要講話重要指示精神,科技創新是總書記一直念茲在茲、要求江蘇必須抓好的大事要事;打造具有全球影響力的產業科技創新中心,是總書記著眼國家創新全局賦予江蘇的重大使命,具有戰略性、全局性意義。

時間倒回到2023年3月,習近平總書記在參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調,要“著力打造具有全球影響力的產業科技創新中心”。去年7月,習近平總書記在江蘇考察時指出,“江蘇要在科技創新上率先取得新突破,打造全國重要的產業科技創新高地,使高質量發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。”

圖源:蘇州發布

深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,江蘇既有擔當,也有深厚的科技家底。一直以來,江蘇的經濟發展就是把科技創新放在首位,以創新推動經濟發展。

強省之“強”,在于科創能力。去年7月,中國共產黨江蘇省第十四屆委員會第四次全體會議在南京召開,全會系統梳理了中國式現代化江蘇新實踐中10個具有牽引性的重點工作,首先就提到“加快推進科技自立自強”。近些年來,江蘇以推動高水平科技自立自強為主線,不斷加快科技強省建設,先后突破掌握一大批關鍵核心技術,取得一系列成果。

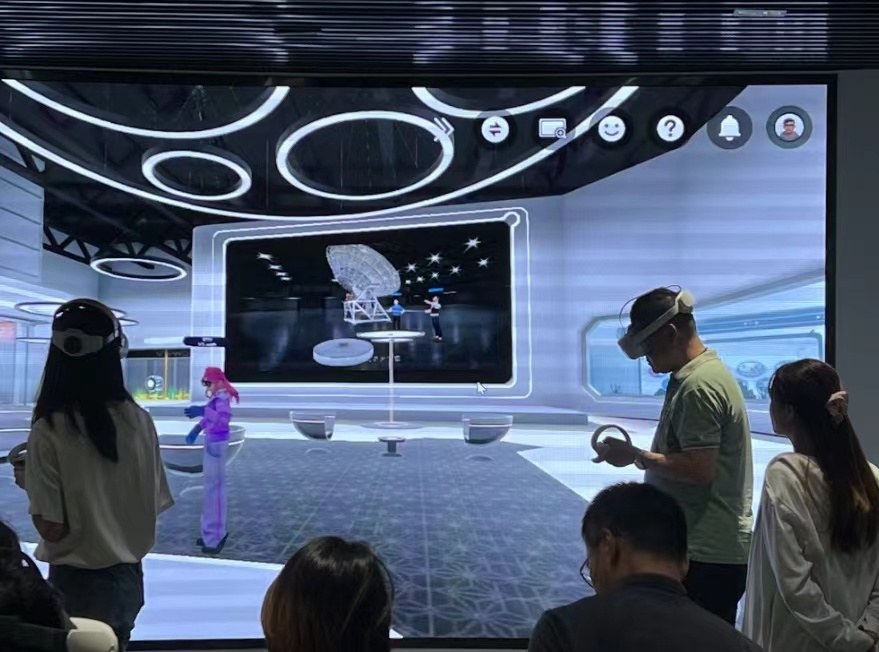

2023年上半年,江蘇6.2萬余家科技型中小企業取得科技部入庫登記、居全國第一,高新技術企業數超過4.4萬家;新獲評國家專精特新“小巨人”企業795家……多項指標位列全國“第一方陣”。從天舟六號發射到神舟十六號載人飛船升空,再到神舟十七號載人飛船發射取得圓滿成功,江蘇的科技力量持續為中國航天“保駕護航”;去年5月,我國首個萬米深地科探井正式開鉆,江蘇企業提供的關鍵設備提供重要保障;今年1月,仁爍光能(常熟)有限公司投產的新結構鈣鈦礦疊層電池光電轉換率超過30%,處于國際領先水平;在屏幕上“穿越”回600年前的大報恩寺琉璃塔,搬起一塊虛擬磚石搭建復原寶塔……從上天到入地、從指尖到“云端”,江蘇正用強大的科技實力為高質量發展提供有力支撐。

千帆競發,百舸爭流。不進是退,慢進也是退。新征程重新出發,江蘇斗志昂揚,迎風起航。

產業科技創新怎么搞?

如何打造具有全球影響力的產業科技創新中心?推進會上,信長星指明了方向——重點要統籌做好科技創新和產業創新兩篇大文章。這也是江蘇不同于其他省的地方:把科技創新和產業創新結合起來,進行“雙創新”。

第一是寫好“科技創新”大文章,要高度重視“從0到1”的科學發現,著力推動“從1到100”特別是“從1到10”的突破和轉化應用。而要想實現數字的突破,意味著江蘇必須投入更多力量抓基礎研究,激活原始創新的源頭活水。

強大的基礎科學研究是建設世界科技強國的基石。發力基礎研究,過去一年,江蘇動作頻頻:

——為推動基礎研究實現變革性提升,11月15日,江蘇出臺《江蘇省加強基礎研究行動方案》,通過“1820”具體部署(即布局18個重點領域、部署18項主要任務、提出20條支持政策),力爭破解制約江蘇基礎研究發展的瓶頸;

——首次開展基礎研究十大科技進展評選,“羲和號”實現高精度太陽α光譜成像空間探測的研究、“夸父一號”衛星成功發射并公布首批科學圖像等10項成果入選;

——首次“江蘇省自然科學百篇優秀學術成果論文”評選,鼓勵更多科技工作者為科技自立自強夯實根基……

第二篇文章落筆產業創新,既要關注產業的未來,又要布局未來的產業,加快發展新質生產力。

當前,全球圍繞新一輪科技革命和產業變革的競爭日趨激烈,處于風口的未來產業正成為新的競爭焦點。近年來,蘇州、南京、無錫、常州等地圍繞未來產業出臺多項政策舉措,搶先布局新一代人工智能、第三代半導體、基因與細胞等前沿領域,為江蘇未來產業發展提供了良好基礎。

去年11月,江蘇省政府印發了《關于加快培育發展未來產業的指導意見》,提出到2025年,將初步形成“10+X”未來產業體系。以“元宇宙”為例,作為被寄予厚望的未來產業,其產業正在江蘇“多點開花”。根據各市規劃,到2025年,南京將實現打造1—2個元宇宙特色園區、3—5個元宇宙重點實驗室或技術中心;蘇州將培育集聚元宇宙核心企業超200家,相關產業規模達到2000億元。

錨定“新春第一會”的“風向標”,兩篇文章一起做,以科技創新賦能產業發展、以產業需求牽引技術突破,江蘇將構建科技創新與產業創新互促并進的良好創新生態。

信長星強調“三個著眼于”

會上,信長星強調,打造具有全球影響力的產業科技創新中心是一項系統工程,江蘇有優勢、也有短板,有通道、也有堵點,要聚焦關鍵環節加快探索突破。

優勢與短板并存的江蘇要如何做?信長星提出了三點要求:

要著眼于把富集的創新資源高效轉化為現實生產力。“新質生產力”是2023年江蘇發展熱詞之一。江蘇促進數字經濟與實體經濟深度融合,營造有利于新質生產力發展的良好生態,努力在發展新質生產力上走在前列,不斷塑造高質量發展新動能新優勢。

在南京市新型工業化暨產業強市推進大會上,作為數字貨運代表之一的滿運科技表示,將以數字貨運新業態為模式,幫助實體企業和公路貨運雙端提質增效,更好地促進公路貨運行業高質量發展,增強行業發展新動能推進公路貨運的數字化、智能化、綠色化進程,打造物流行業的新質生產力。

要著眼于形成強大的創新矩陣引力場,依托“鏈主”企業、細分龍頭、創新聯合體輻射帶動,強化應用場景創新,打造創新企業集群。江蘇大力培育“鏈主”企業,以“關鍵點”輻射引導產業生態創新力不斷加強,構筑企業集群。

埃斯頓是中國首個以機器人智能制造為主業的中國智能制造品牌。近五年,該企業研發投入始終保持總營收10%占比,在南京建設重負載機器人等省部級科技創新平臺,在海外設立機器人視覺、運動控制等研發中心。相關負責人表示,未來仍將持續吸引全球研發高端人才,打造“國際化技術研發+本地化優質制造+全球化市場營銷”三位一體能力。

要著眼于激發人才創新創造活力,暢通產才融合渠道,加快集聚一批高端人才和戰略科學家。人才是第一資源,國家科技創新力的根本源泉在于人。江蘇入選國家級人才數量占到全國10%,這是江蘇產業發展的寶貴資源。

1月19日上午,在“國家工程師獎”表彰大會上,江蘇3名個人、4個團隊分別獲得“國家卓越工程師”稱號、“國家卓越工程師團隊”稱號,獲獎數量居全國省(自治區、直轄市)第三。江蘇的優秀人才不止于此,對人才的渴求始終是江蘇的“心頭大事”。厚植發展沃土,持續深化人才發展體制機制改革,江蘇正用人才“活水”攪動創新發展“一池春水”。

“新春第一會”吹響發展的號角,提振發展的信心,凝聚發展的力量。新的春天,新的故事,新的未來,等待江蘇繪就。

新華報業·新江蘇記者 燕鈺 強慧娟 黃澤文