2006年5月,第一批國家級非物質文化遺產名錄公布,鹽城市“董永傳說”名列其中。此后10多年間,鹽城的非遺名錄逐漸擴大至5個國家級非遺項目,70個省級非遺項目和134個市級非遺項目。

近年來,鹽城市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入踐行習近平文化思想,扎實做好非物質文化遺產保護傳承發展“大文章”,持續擦亮鹽城非遺“金字招牌”。

來源生活 根植民間

鹽城人的早餐,往往從一碗東臺魚湯面開始。這個有著200多年歷史的地方名點,湯白汁濃、滴點成珠、清爽可口,成為鹽城人家鄉的味道。

2008年4月,鹽城市首批市級非物質文化遺產名錄公布,“東臺魚湯面”“大豐麥稈畫”“鹽都大風車”“亭湖枯枝牡丹”等18項名列其中,就此奠定鹽城非遺的主基調:來源于生活,根植于民間。此后10多年間,鹽城非遺的名錄不斷擴大,傳承保護的機制措施不斷完善,但有一個宗旨始終不變,就是各類非遺項目,應當充分融入當下,在火熱的生活中,火起來、活下去。

2023年11月,第五屆中韓貿易投資博覽會在鹽城國際會展中心舉辦,市級非遺“北龍港剪紙”傳承人鄭榮軍展示的剪紙作品《黃海濕地 吉祥三寶》《海風鹽韻之串場運鹽圖》等引起轟動,市民紛紛拍照留念,記錄一把剪刀的匠心佳作。市級非遺“梁字五糧粥”,其傳承單位梁字五糧粥坊已經在鹽城市區開了第二家門店,堂食、外賣都很火爆;鹽都區舉辦的首屆兒童文學手帳節暨七彩風車節,將非遺項目“鹽都大風車”與兒童相結合,產生奇妙的化學反應;首批江蘇省非遺項目“鹽城老虎鞋”,因其工藝精美、形神兼備、寓意美好,經常獲邀參加各類展覽,備受游客喜愛……

抓住機遇 全新發展

鹽阜大地悠久的文化歷史,造就多姿多彩的非遺文化,而鹽城非遺的“天花板”,莫過于5個國家級非遺項目:董永傳說、淮劇、建湖雜技、大豐瓷刻、東臺發繡。成為國家級非遺項目后,其各自的發展,將來自民間的非遺項目托舉到一個全新高度。

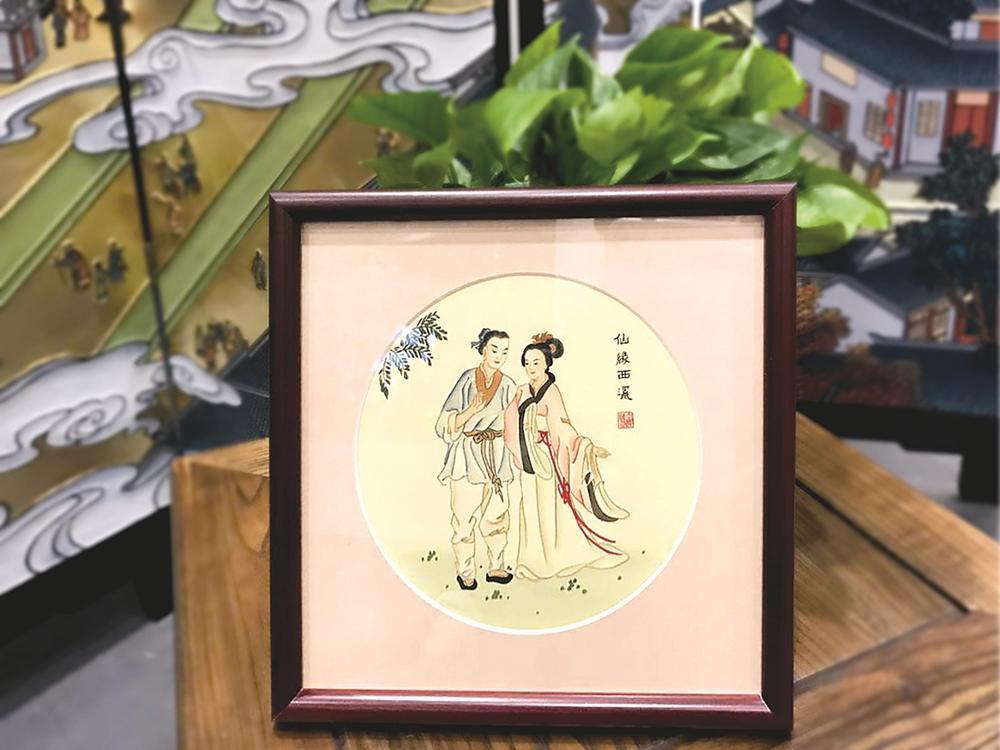

“董永傳說”入選國家級非遺項目后,東臺于2007年啟動西溪景區開發。當地圍繞董永與七仙女的傳說,逐步打造出集歷史文化、現代文化和生態文化為一體的國家級4A景區。到東臺游西溪、看《天仙緣》、拜老槐樹、吃魚湯面,成了許多游客的必選項目。

2008年6月,第二批國家級非物質文化遺產名錄公布,“淮劇”和“建湖雜技”入選。在市委市政府的大力支持下,各級淮劇團在保護與扶持中前行,不斷創作舞臺精品。2016年10月,淮劇《小鎮》榮獲第十五屆中國文化藝術政府獎“文華大獎”。此后,淮劇《小鎮》走南闖北,在文旅部安排下先后赴全國23個省(市)巡演,應邀赴歐洲馬耳他、荷蘭等國演出,迄今已演出265場,擴大國家級非遺淮劇的影響力。

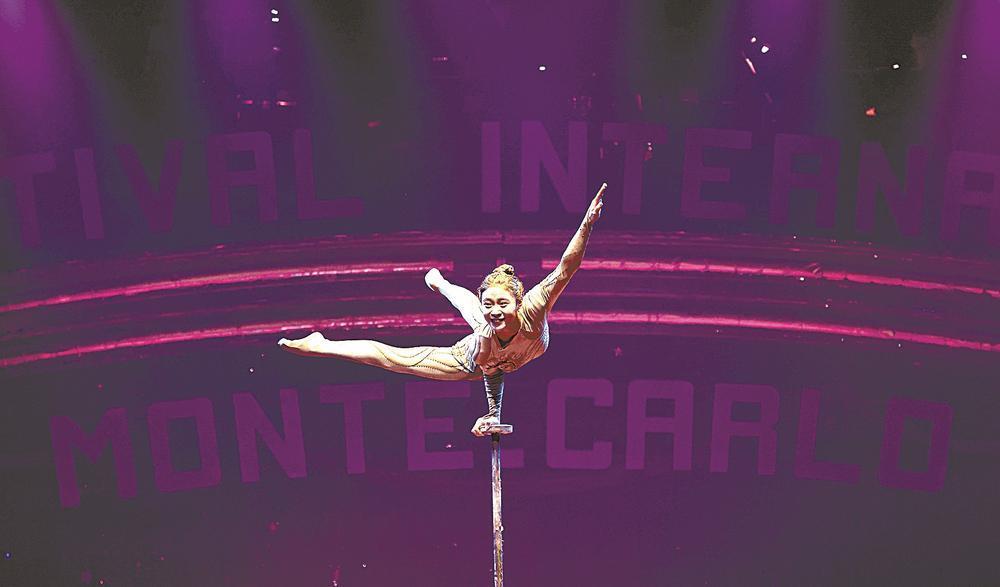

建湖雜技取得的成績同樣耀眼:《煉——倒立技巧》榮獲“新一代”國際青少年馬戲節最高獎金獎,繼榮獲“金菊獎”“金獅獎”后,實現三金大滿貫;雜技劇《西游記·猴》在美國林肯藝術中心商演27場;雜技劇《小橋流水人家》參加“一帶一路”國際藝術節演出并獲文旅部“絲路文化貢獻獎”。

2021年5月,第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄公布,“東臺發繡”“大豐瓷刻”入選其中。這兩個國家級非遺項目在民間擁有強大的市場號召力,是各類大型博覽會、展銷會的常客,也是本地人拜會親朋的首選伴手禮。

融入生活 實現價值

非遺融入生活,才能實現可持續的活態傳承。近年來,鹽城市強化非遺品牌建設,讓非遺融入地方特色。加強非遺傳承力度,淮劇、雜技等國家級非遺項目不斷創新突破,斬獲國內外多項大獎。加強活態傳承,以東臺西溪、建湖九龍口景區、大豐恒北村3家省無限定空間非遺進景區示范項目為核心,全面推進“無限定空間非遺進景區、進社區、進街區”,創造“吃非遺”“玩非遺”“賞非遺”“學非遺”“購非遺”等消費新場景,用新穎的體驗吸引游客近千萬人次;擴大非遺影響,央視《非遺里的中國》在淮劇小鎮攝制并于2023年五一假期播出,引發社會熱烈反響,收視率飆升榜首。建湖雜技、淮劇、大豐瓷刻等項目多次代表中國非遺文化走出國門,到德國、美國、韓國、馬來西亞、阿聯酋等國家和地區進行交流,成為對外文化交流的“亮麗名片”。

與此同時,鹽城市推進形式深度融合,讓非遺走進百姓生活。東臺西溪《天仙緣》實景秀入選文化和旅游部“全國旅游演藝精品名錄”。江蘇省雜技團入選省級“非遺旅游體驗基地”。“世遺濕地、遇緣西溪”非遺主題夢幻之旅等2條線路入選水韻江蘇非遺主題精品旅游線路。建湖淮劇小鎮打造9個散點文旅實景演藝場景和1個水上實景文旅演藝秀,實現“戲在村里,村在戲中”沉浸式體驗。

姚夢