編者按:

“中國要前進,就要全面深化改革開放。”“為了人民而改革,改革才有意義;依靠人民而改革,改革才有動力。”黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央在新的歷史起點上把新時代改革開放推向新境界。黨的二十屆三中全會提出進一步全面深化改革的總目標。“常州發布”推出系列報道“深化改革再出發”,聚焦我市通過全面深化改革闖出的發展新路徑、拓展的發展新空間、激活的發展新動能,展現來自改革一線的生動實踐。

黨的二十屆三中全會指出,以國家標準提升引領傳統產業優化升級,支持企業用數智技術、綠色技術改造提升傳統產業。要建設一批行業共性技術平臺,加快產業模式和企業組織形態變革,健全提升優勢產業領先地位體制機制。

從中國近代工業發祥地

到鄉鎮經濟“蘇南模式”發源地

始終堅守實體經濟

做大做強制造業

是常州百年工業基因的底色

更是這座城市

最亮特色、最大優勢、最強競爭力

在百年工業之路上不斷升級,常州趟出老工業城市轉型發展的非“常”之道:三獲老工業基地調整改造真抓實干成效明顯城市,成為全省唯一三次獲該項國務院督查激勵的城市;中國工業大獎、工業強基工程項目、制造業單項冠軍數量均列全國地級市第一;中國天眼、嫦娥奔月、天宮空間站等“國之重器”都有常州貢獻。

工業制造在常州何以成為“常青樹”?

向數智升級,增產業動能

在常州城東雕莊街道,有一處老運河新運河圍合交織出的島狀陸地——鳳凰新城。這里“三橫九縱一環”路網快速便捷,“居家休閑半島,水鄉記憶空間”的江南水鄉圖景躍然眼底。

上世紀八九十年代,200多家中小企業扎根于此,紡織印染欣欣向榮。相伴而生的是“小散亂污”企業占比超過70%。2012年起,這里的傳統企業率先邁開步伐,穿上“數字戰衣”投身新時代浪潮。

平均每分鐘可下線一件成衣,從前端設計到亮相市場,最快僅需10天。規模化反應大幅提升,是華利達數字化轉型的階段性成果。

從一家籍籍無名的蘇南服裝小廠,到擁有1萬多名員工的全球化企業集團,華利達也曾面臨著轉型陣痛。通過研發、生產、供銷等領域的全方位數字化轉型,華利達開啟了自我變革之路:內部提升自動化、省人化、績效化現場裝備,通過工廠大數據平臺,快決策、快調整、快改善,實現年終產品無庫存;外部與客戶市場全球系統直連。2023年,企業整體生產效率至少提升20%、成本下降10%,年銷售額達76億元。

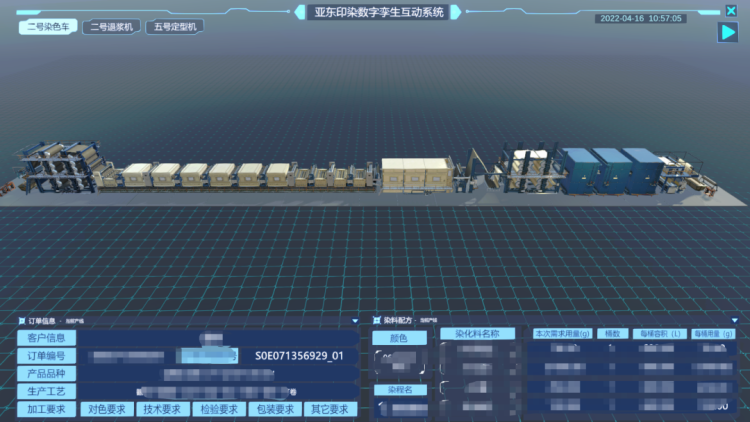

在這片沃土上,同樣迎來“第二春”的還有常州亞東科技有限公司。通過數字賦能,亞東建成全市紡織行業首個“數字孿生工廠”,實現從“代替人”到“協助人”,打造出高效率、高質量、高集成的工業互聯網樣板工廠。

在傳統制造和智能制造的時代分岔口,華利達和亞東科技是這片老工業基地集體轉型的縮影。

當前,常州正深入推進智改數轉網聯,廣泛應用數智技術、綠色技術,推動大規模設備更新,支持重點企業建設燈塔工廠、智能工廠。

企業向智,靠平臺支撐。近年來,常州加快建設高能級創新平臺,深化“一核一園兩室三中心”建設,構筑智能制造相關產業技術創新生態。

企業向智,有政策托底。實施智能化改造、數字化轉型“十百千”工程,常州著力于全方位、全角度、全鏈條推動智改、數轉、網聯上下功夫,幫助企業找到出路、引上正路、走上強路。

用科創賦能,向高端躍進

堅持全面深化改革,推進全域創新變革。近年來,常州持續“加強創新資源統籌和力量組織,推動科技創新和產業創新融合發展”,用好平臺“利器”,打造創新“重器”,促進產業向價值鏈高端攀升。

機床作為裝備制造業的“工業母機”,是國家裝備制造業的基礎和命脈。日前,由智能制造龍城實驗室聯合大連理工大學提出的“工業母機精度保持性的快速測評”入選2024“十大工程技術難題”。

從“空中樓閣”到落地生花。最近,位于科教城的智能制造龍城實驗室現場,一批自主研發的儀器設備正在調試。其中,全國首套載重20噸的“整機精度保持性加速測試平臺”有兩層樓高,可以模擬振動、溫濕度、靜動態力等載荷,對機床進行精度保持性的加速測試。

主攻新技術,專啃“硬骨頭”。在常州,像智能制造龍城實驗室這樣的創新平臺還有很多。2023年,常州擁有省級以上科技創新平臺569家,其中國家級平臺2家,省級平臺567家。

做企業“外腦”,激發創新活力。受江蘇恒立液壓股份有限公司所托,常州先進制造技術研究所開發了油缸活塞桿搬運機械手系統,12年來累計生產數百萬根活塞桿。

2023年,智能制造龍城實驗室與中創新航、微億智造等21家單位共建聯合創新中心;長三角碳纖維及復合材料技術創新中心與中國商飛、中航工業等24家單位共建聯合研究中心。

著力把科技創新這個“最大變量”轉化為推動高質量發展的“最大增量”,常州通過產學研平臺,推動更多科技成果從實驗室走向生產線、邁向大市場,通過龍頭企業科技創新、產業結構轉型升級,讓傳統產業向“高精尖特”發展。

營造高濃度創新生態,培育高質量創新企業。2023年,常州位列國家創新型城市創新能力指數第17。凈增高新技術企業1040家,有效高新企業數達4720家,增長28.3%。累計擁有江蘇省(潛在)獨角獸企業61家、瞪羚企業935家。

全社會研發經費支出占地區生產總值比重達3.38%,位列江蘇省第三;高新技術產業產值占規模以上工業總產值的比重達56.2%,位列全省第二。

昔日老廠房,今朝潮玩地

常州,工業底蘊深厚

一批老廠房、老設備

帶著時代的記憶

依舊佇立在時光中

隨著產業升級、城市擴張

如何讓這些滄桑的“老家底”

重獲“新生”

繼續講述城市里“光陰的故事”

江蘇華電戚墅堰發電有限公司冷卻塔

近年來,常州將工業遺存保護與城市更新、創意經濟相融合,打造了一批潮流地標和打卡地,形成工業遺產保護和活化利用的“常州經驗”。持續做好“文化”文章,讓老念想變新藍圖,讓老廠房變新地標,讓老遺址變新景點。

藍科技文化創意產業園(前身:常州皮革機械制造廠)

徜徉在油罐公園、三堡街、運河五號創意街區等運河工業遺存中,一間間文藝店鋪、咖啡館入駐其中成為“新主人”,歷史文化與現代生活融為一體,飽經滄桑的工業印記迸發出無盡活力,與城市更新、創意經濟不斷碰撞出新火花。

運河五號(前身:常州第五紡織廠)

用人文溫度感受工業尺度

在常州

工業遺存是過去式,也是未來時

油罐公園(前身:武進煤炭石油公司)

“老家底”也是新勢力

立字當頭、先立后破

這是一次志在未來、萬眾一“新”的探索

放大傳統優勢,用好“看家本領”

將全面深化改革進行到底

常州昂首行進在高質量發展的道路上

作者:秦璐

來源:常州廣播電視臺