“阿姨,這些小動物都是你剪出來的嗎?”

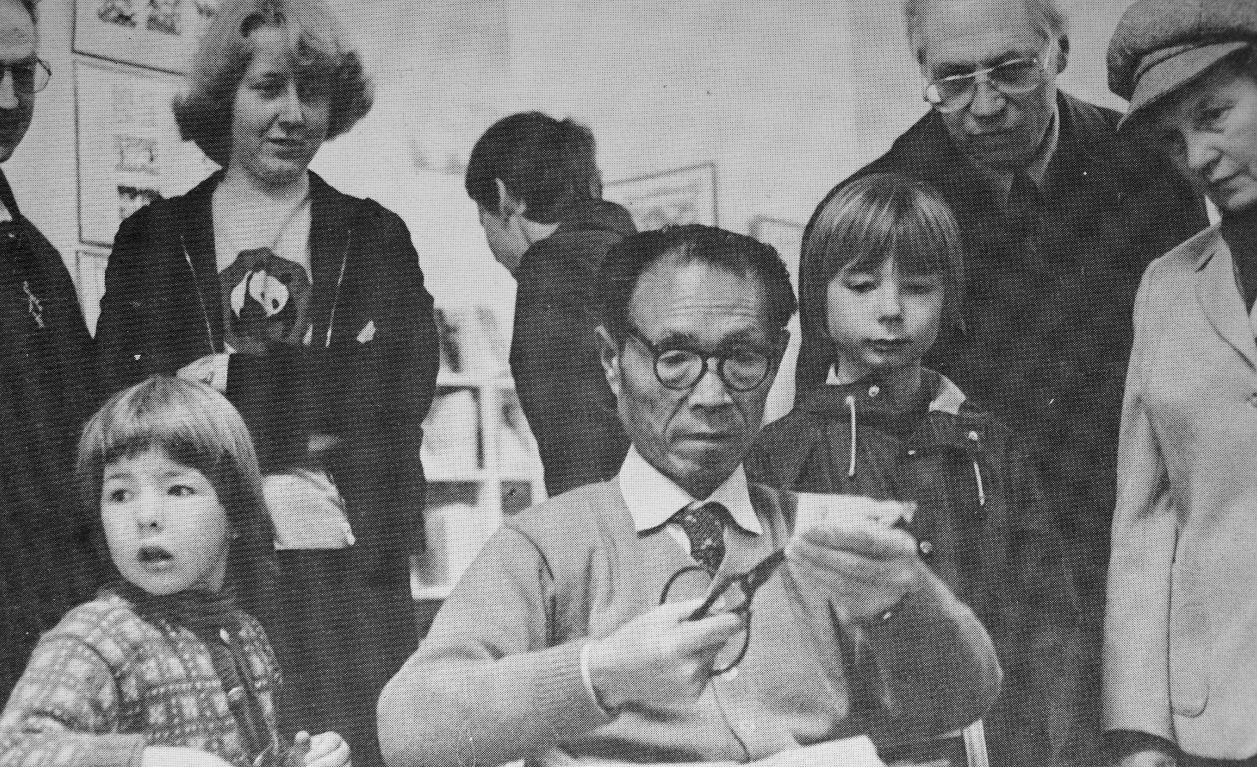

7月26日,南京市民俗博物館的南京非物質文化遺產展區里,孩子們被南京剪紙非遺傳承人張瀅展示的絕活深深吸引。散落在桌上的小豬、小兔、小老虎等動物剪紙活靈活現,張瀅身旁的窗戶上還貼著喜慶傳統窗花和可愛的卡通佩奇剪紙。

在南京有一個家族,江湖人稱“金陵神剪張”,他們剪出的窗花,繁花之上再生繁花,令人驚嘆。

南京剪紙線條流暢,剪口圓潤、飽滿,特別是“花中有花”的裝飾造型,“題中有題”的深刻寓意,“粗中有細”的表現手法,“拙中見靈”的藝術風格,成為中國眾多剪紙產地中獨特流派。張瀅便是“金陵神剪張”第五代傳承人。

據清人甘熙在《白下瑣言》中記載,早在三百多年前評事街、笪橋一帶就流行剪紙這一民間藝術。這門技藝傳到張瀅這里已經是第五代,“我們家現在有6名非遺傳承人,造詣最高的是我二伯張方林。”今年75歲的張方林,為國家級非物質文化遺產項目剪紙(南京剪紙)代表性傳承人,江蘇省工藝美術大師。

南京剪紙如今這么受歡迎,這是傳承人們從前沒有想到的。“上世紀90年代,也就是我小的時候,父輩們都不愿意讓孩子們去繼承這門手藝了,因為他們都進工廠了。剪紙也從一門謀生的技藝變成業余愛好。”張瀅說。

所幸,隨著傳統文化越來越受到重視,這門技藝迎來了新的春天。南京剪紙2007年被江蘇省文化廳列入“江蘇省非物質文化遺產”,2008年被中華人民共和國文化部列入“中國非物質文化遺產”,2009年被聯合國教科文組織列入“人類非物質文化遺產代表性名錄”。

2017年9月,江蘇省公布了首批大師示范工作室,南京占了4席,工藝美術大師(剪紙類)張方林示范工作室成立。“當天,10位南京剪紙非遺傳承人在南京市民俗博物館留下了一張合影。”張瀅說,大家特別激動,對南京剪紙的傳承充滿了希望。

在工作室里,張瀅有了展示技藝、弘揚中華傳統文化的更廣闊的天地。“看來明天要雙語教學了。”7月18日,張瀅收到一條短信后便開始準備起來——來自世界各地的20多名大學生要來參觀南京市民俗博物館。張瀅大學學的是英語專業,雙語教學不在話下。7月19日,從南京剪紙的歷史、特點、發展,講到南京剪紙的現在,張瀅一邊雙語授課,一邊向世界各地的大學生展示著這項非遺技藝。尖頭的剪刀一戳、一轉,于紅紙間開開合合,上下翻飛;收手合刃,拈紙迎風一展,吉祥如意的喜慶圖案躍然紙上。大學生們紛紛驚嘆:“Amazing(太神奇了)!”

除了南京剪紙,在南京市民俗博物館的南京非物質文化遺產展區還有秦淮燈彩、南京絨花等多個南京特色非遺項目,這里以傳承人工作室的獨特形式,給觀眾帶來融展示、展演和互動于一體的沉浸式體驗,讓非遺更好地融入日常生活。

南京日報/紫金山新聞記者 邢虹 朱彥