生態文明建設是關系中華民族永續發展的千年大計。黨的二十屆三中全會提出,要完善生態文明基礎體制,健全生態環境治理體系,健全綠色低碳發展機制。

在蜿蜒的長江江蘇段,一項前所未有的司法環保工作悄然展開,以法治之力守護母親河的碧水藍天,它的名字叫做“9+1”環境資源審判機制,2019年7月1日由江蘇在全國先行先試。

五年來,江蘇不斷強化生態環境一體化保護和系統治理,以創新引領探索環境司法保護的“江蘇方案”。前不久,《江蘇法院環境資源審判工作報告》發布顯示,自“9+1”環境資源審判機制創建以來,全省環境資源案件受理總體數量呈逐年下降趨勢,其中刑事案件收案數大幅下降,環境司法保護效能逐漸顯現。

今天,我們一起探秘綠水青山的“法律守護者”,看它如何用專業和智慧,織就生態保護的安全網。

“9+1”機制是什么?環資庭又是個什么庭?

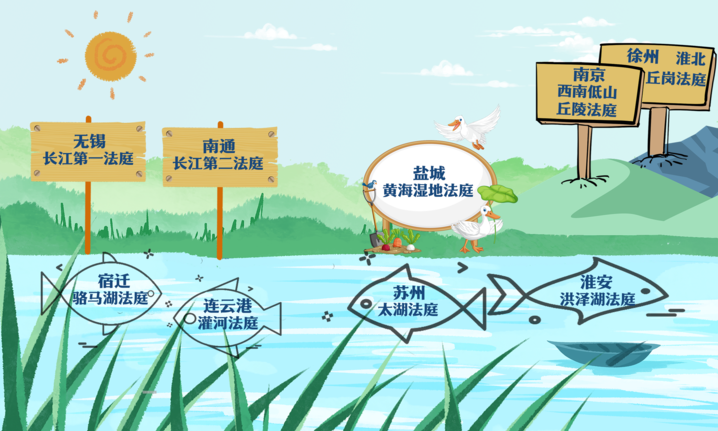

眾所周知,環境污染和生態破壞后果具有流域性、區域性、系統性特征。環境資源案件的一大特征就是跨區域性。2014年12月,江蘇省法院設立環境資源審判庭。2019年7月,又在全國率先建立跨行政區劃的環境資源審判“9+1”機制。

具體說來,“9”是指按照江蘇省政府對江蘇生態功能區的規劃方案,以生態功能區和流域為單位,設立的9個生態功能區環境資源法庭,跨設區市集中管轄全省基層法院受理的環境資源案件。神秘的“1”則是指經最高人民法院批準設立的南京環境資源法庭,它如同“指揮中樞”,集中管轄9個生態功能區法庭審結案件的上訴案件,全省中級法院管轄的環境資源案件。

“9+1”機制,可不是簡單的數字游戲,以南京環資法庭為核心,9個生態功能區法庭為依托,打造獨立環境資源審判體系,對全省環境資源案件實行跨區域集中管轄、專業化審判。從刑事到民事,從審判到修復,建立起生態環境聯動保護機制,全方位守護著每一寸綠水青山。

從“9+1”機制出發,江蘇探索出多個“全國首創”

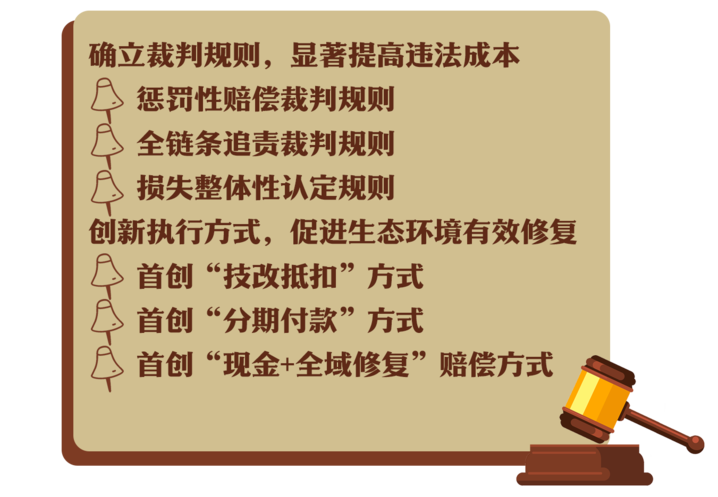

與傳統審判理念規則不同,環境司法必須站在人與自然和諧共生的高度,把生態優先、綠色發展、系統保護、最嚴法治理念落實在審判工作的全過程、各環節,依法審慎處理各類案件。

近年來,江蘇在推動生態環境整體保護、系統修復、區域統籌、綜合治理等方面,持續探索環境資源審判的“江蘇模式”,在裁判規則和執行方式上探索出多個“全國首創”。

比如在“常隆公司環境污染案”中,首創“技改抵扣”方式;在全國首例由省政府作為原告提起的海德公司生態環境損害賠償訴訟案件中,首創“分期付款”方式;在“勝科公司污染環境刑事附帶民事公益訴訟案”中,首創“現金+全域修復”賠償方式。

2023年,“9+1”機制又有了新變化。在堅持“9+1”機制原有特色的基礎上,根據大運河國家文化公園建設、長三角一體化發展等國家重大戰略發展要求和各地環境治理實際需要,江蘇推進專門審判機構繼續向基層延伸,增設大運河環境資源法庭、長三角生態綠色一體化發展示范區吳江汾湖法庭等5個基層法院環境資源法庭。

7月2日,滆湖環境資源法庭在常州市武進區人民法院正式掛牌成立,這意味著江蘇新增的5個基層法院環境資源法庭已全部落地啟動。從9個生態功能區環境資源法庭到14個生態功能區環境資源法庭,“法律守護者”的力量日趨完善。

一組數據揭示“9+1”機制的廣泛影響力

“法律守護者”用實際行動為生態正義披荊斬棘,也為受損的自然環境尋求法律的補償與修復。

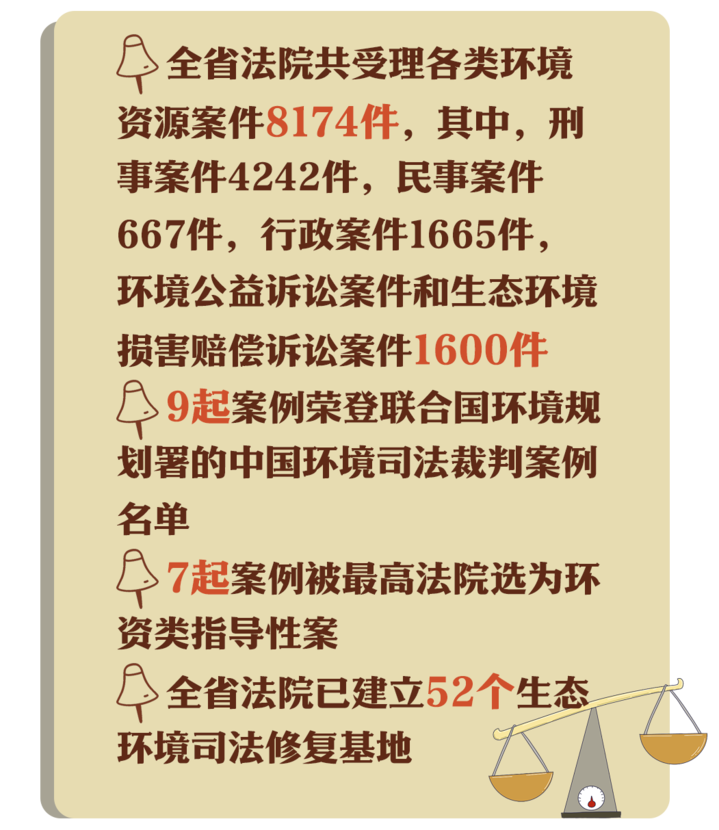

截至目前,全省法院共受理各類環境資源案件8174件(不含土地、拆遷類行政案件),其中,刑事案件4242件,民事案件667件,行政案件1665件,環境公益訴訟案件和生態環境損害賠償訴訟案件1600件。全省法院還妥善審理了一批在國內和國際上具有影響力的重大案件,9件案例入選聯合國環境規劃署案例數據庫,7件案例入選最高法院環資類指導性案例。

通過完善司法修復配套制度,全省法院已建立52個生態環境司法修復基地。其中,連云港法院建立全國首個海洋牧場環境司法執行基地,南京法院建立全國首個珍稀植物司法保護基地。

綠色發展是高質量發展的底色。“9+1”環境資源審判機制,是司法與生態保護的智慧碰撞,它不僅是一種機制,更是推進人與自然和諧共生的法治實踐。以法之名,江蘇守護綠水青山的探索創新仍在路上。