編者按:數據是經濟社會發展的“晴雨表”,深刻折射出時代的脈動與未來的趨勢。在新中國成立75周年之際,新江蘇傳媒聯合江蘇省統計局推出特別報道“數‘瞰’江蘇75載”,以一個個具體而微的數據,勾勒江蘇75載發展之變。

生產總值從1949年的1.73億元躍升至2023年的8900.44億元、產業結構實現由“一二三”到“三二一”的歷史性轉變、全市進出口總額達172.05億美元,是1988年的2151倍……75年來,徐州的經濟總量由小到大、產業層次由低到高、開放合作從無到有,繪就了一幅波瀾壯闊的歷史畫卷。如今的徐州,正高質量建設淮海經濟區中心城市,打造江蘇高質量發展的強勁支點。

“8900.44億元”

1949年僅實現生產總值1.73億元,人均GDP46元;

1952年全市財政總收入僅為0.28億元;

1990年和2004年,GDP先后于突破百億和千億大關;

2012年、2015年、2017年、2019年、2021年,GDP連跨五個千億臺階;

2023年,GDP8900.44億元,是1949年的5145倍,總量位列全國地級以上城市第28位;人均GDP達到98683元,是1949年的2145倍。

“回看徐州經濟發展的關鍵時間節點,當地經濟綜合實力大幅躍升、國民經濟平穩健康發展、人民生活水平顯著改善。”江蘇師范大學“一帶一路”研究院執行院長沈正平說。

從經濟總量來看,從1949年的1.73億元躍升至2023年的8900.44億元,是1949年的5145倍。這反映了75年來徐州經濟由小變大、由弱變強的發展歷程,是我國一個地級市經濟取得歷史性成就、發生歷史性變革的典型縮影;同時也體現了徐州在我國區域經濟版圖中的地位和作用在不斷攀升,其GDP成為全國330多個地級以上城市中的前8.4%。

總量之外,不可忽視的是質量。沈正平表示,2012年到2021年,徐州地區生產總值每隔2-3年就跨越一千億,反映了徐州經濟增長的持續性和穩定性在不斷增強,經濟運行總體平穩、穩中有進,保持全市經濟平穩健康可持續發展具有堅實支撐和強勁動力。

經濟發展迸發活力的同時,人民生活水平也顯著改善。人均GDP從1949年46元增加到2023年98683元,增長幅度達到2145倍,不僅反映出人民生活發生了翻天覆地變化,也說明了居民收入與國民經濟基本實現同步增長。

“367.21倍”

2023年,全市工業增加值達到2959.71億元,是1978年的367.21倍!

工業是經濟發展的“壓艙石”。“全球第一吊”“神州第一挖”,作為徐州的“老牌國企”,徐工集團的產品舉世矚目。

如今,徐州的工業占GDP的比重達33.25%,成為國民經濟重要支撐。很難想象,此前工業只占徐州地區生產總值的7.4%。

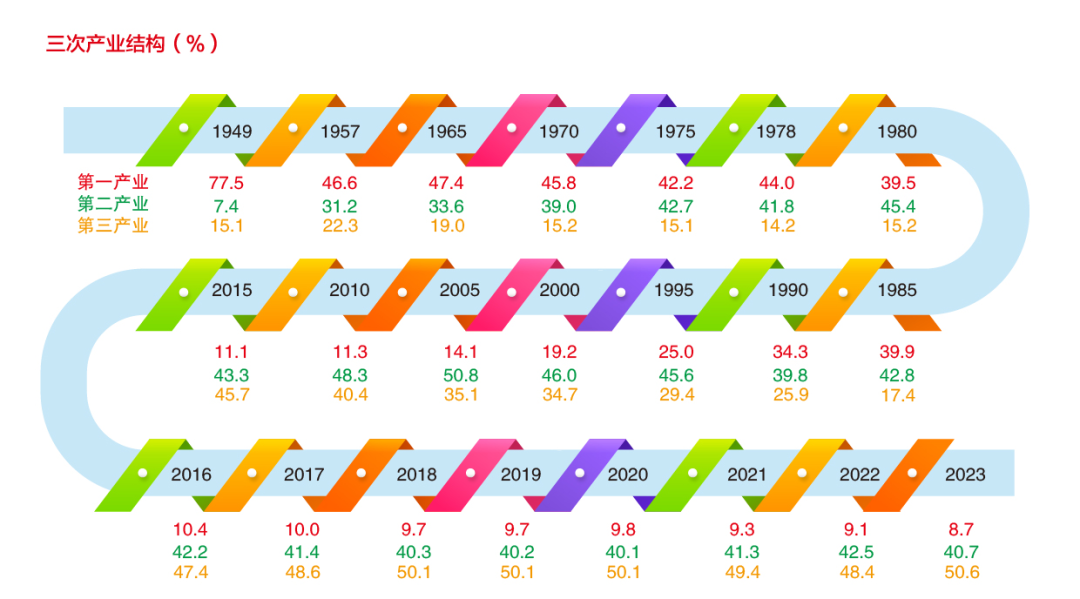

數據顯示,1949年,徐州地區生產總值的三次產業結構比例為77.5:7.4:15.1,農業占絕對主導地位。改革開放后,徐州堅持鞏固加強第一產業、優化升級第二產業、積極發展第三產業,三次產業結構發生深刻變化。

特別是黨的十八大以來,經濟結構戰略性調整和轉型升級取得了顯著成效,產業結構實現由“一二三”到“三二一”的歷史性轉變,“343”創新產業集群加速壯大,“5+X”未來產業體系前瞻布局,經濟發展的全面性、協調性和可持續性顯著增強。2023年,全市三次產業結構比例調整為8.7:40.7:50.6,現代化產業體系加快建立成型。

在沈正平看來,徐州的產業調整反映了當地新型工業化水平的不斷提升。“新中國成立至改革開放前,徐州的農業在國民經濟中一直占據主要地位。改革開放以來,徐州工業化步伐加快,特別是2002年黨的十六大首次提出‘新型工業化’,徐州堅定不移走新型工業化道路,深入實施‘工業立市、產業強市’戰略,工業在國民經濟中的主導地位和作用不斷增強。近年來徐州工業增加值在全國290多個地級市中位列第10左右,實現了農業大市邁向工業強市的歷史性轉變。”

同時,創新也不斷驅動徐州產業轉型升級。徐州曾長期作為江蘇唯一肩負老工業基地振興和資源型城市轉型雙重任務的地區,自2008年省委省政府出臺《關于加快振興徐州老工業基地的意見》以來,始終堅持以轉型促振興,大力實施創新驅動發展戰略,聚力打造優勢創新產業集群,加快培育新興創新產業集群,提檔升級特色創新產業集群,推動制造業轉型升級取得明顯成效,目前躍居全國先進制造業百強市第22位。

面向未來,沈正平認為,徐州要進一步加強產學研深度融合、深化國際產能合作、完善人才培養體系,推動徐州在全國先進制造業百強市評選中獲得更高的位次。

“172.05億美元”

約1800-2200年前的兩漢時期,徐州人在一塊塊石頭上刻畫了宴請四方賓客的《庖廚圖》和乘車巡游八方的《車馬出行圖》。千年以降,這些無言的漢畫像石仍在訴說著“請進來、走出去”的雙向奔赴。

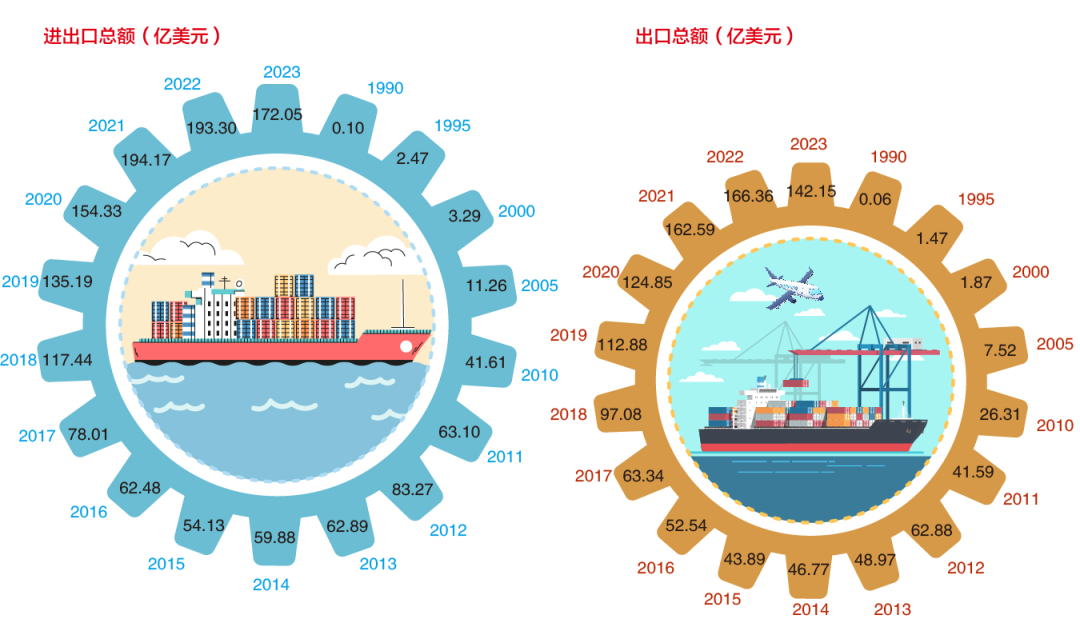

新中國成立后,徐州出口產品從單一的農畜產品為主逐步向輕工工藝品、紡織產品、五金機械產品和礦產品拓展。“一帶一路”倡議提出后,徐州積極響應和充分利用這一重大機遇,主動服務和融入“一帶一路”建設,扎實推進與沿線國家和地區經貿合作,產品暢銷東南亞、歐盟、美國等一百多個國家和地區,外向型經濟逐漸成為徐州經濟重要支撐和新的增長點。

近年來,徐州著眼于打造江蘇向西開放門戶和淮海經濟區雙向開放高地,在鞏固提升全國綜合交通樞紐地位的同時,大力推動交通樞紐向物流樞紐轉變、區域樞紐向國際樞紐轉變,已基本形成“1+3+N”的開放平臺格局,“1”即淮海國際陸港,“3”即徐州綜合保稅區、觀音國際機場口岸和國際郵件互換局,N即保稅物流中心(B型)、保稅倉庫、跨境電商、雙樓港等一系列對外開放平臺,為構建開放型經濟體系提供了重要支撐。

2023年,徐州全市進出口總額達172.05億美元,是1988年的2151倍,對“一帶一路”國家和地區出口比重提升至48.4%。實際使用外資達3.50億美元,是1985年的636倍。

徐州正以更加開放的姿態、更加務實的舉措,主動融入全球化經濟大潮,努力打造成為具有國際影響力的現代化大都市。“此外,大力改善營商環境,通過簡化行政審批流程、加強知識產權保護、完善基礎設施建設等措施,贏得了外商青睞,吸引了大量外資企業落戶徐州。”沈正平說。

未來,徐州如何在打造更高水平對外開放新格局上持續發力?在沈正平看來,要持續推動國際產能合作高質量發展、建設更高水平開放型經濟新體制、加快提升企業國際競爭力。“推進科技創新與產業創新深度融合,提升自主創新能力,推動產業結構向更高效、先進、綠色和可持續的方向轉變,在高端制造、綠色能源、數字經濟等領域與‘一帶一路’沿線國家和地區形成更加緊密的產業鏈、供應鏈分工合作關系,切實增強徐州在全球價值鏈中的地位與作用。”

新華報業·新江蘇記者 許海燕/策劃 周永金 燕鈺/文 王天宇/設計

(圖源:江蘇統計、徐工集團)