在我國公共文化服務的版圖上,博物館、文化館、圖書館、美術館構成四大支柱。相較于頻頻“出圈”的博物館和美術館,文化館則略顯“低調”。實際上,文化館是集演出、培訓、展覽、交流、美育于一體的文化場所,被稱為“人民的終身美育學校”。江蘇共有117個省、市、縣(市、區)文化館,構建起覆蓋廣泛的社會大美育體系。

今年全國兩會上,習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調,優化文化產品和服務供給。如何為市民提供“家門口的好去處”?面對年輕人的“挑剔”胃口,如何打破老套路,烹飪出更“對味”的文化大餐?這些問題的答案,正在江蘇文化館人一系列的探索和實踐中逐漸清晰起來……

是學習技能,也是社交方式

3月17日,“00后”上班族胡宇澤剛結束一天的工作,便迫不及待地趕往蘇州公共文化中心(蘇州文化館),參加晚間時段的公益培訓——“品蘇·夜課堂”。當晚,他上的是一堂期待已久的核雕課。胡宇澤對核雕的興趣,源于中學語文課本上的一篇古文《核舟記》,小小桃核上一船、五人、八窗,人物栩栩,妙趣橫生。如今終于有機會親身體驗這門古技藝,胡宇澤的內心充滿興奮。

白天上班,晚上學藝。眼下,越來越多的年輕人走進文化館,去探尋生活的“B面”。2022年9月,蘇州市公共文化中心主動延長服務時間,打造了“品蘇·夜課堂”,一經推出即刻爆滿。3月7日,春季班報名剛剛開啟,12門課程、200多個名額,在短短一分鐘內便被一搶而光。

把時間線拉長,此前的文化館并非這般“面孔”。在很多人印象里,文化館充滿“年代感”,顯得“老氣橫秋”,甚至還有人會有這樣的疑惑——文化館究竟是干什么的?

新中國成立后,國家十分重視文化事業的建設和發展,于是借鑒了蘇聯的做法,在全國建立各級文化館(群眾藝術館)、文化站。長期以來,文化館保障的是人民群眾讀書看報、參加藝術培訓等基本文化權益,這一職能定位與當時國家經濟社會發展水平密切相關。

但隨著時代的發展,人們的文化需求愈發多元化、個性化,為了更好適應時代變化,滿足不同人群尤其是年輕人的文化需求,江蘇各地文化館紛紛探索創新服務方式。

如今,開展延時錯時服務,日益成為江蘇各地文化館的普遍做法。蘇州公共文化中心副主任李慧洋是一名在文化館工作了20多年的“文化老兵”。“以前我們的服務時間基本在工作日,與上班族的工作時間重合。所以館里來的大多是老年人,總顯得有些暮氣沉沉。”如今的延時服務雖然讓工作量增加了、加班也成了“家常便飯”,但看到越來越多的年輕人愿意走進文化館,李慧洋打心底里感到高興。“年輕人喜歡來文化館,除了學習新技能,還因為這里打造了一個全新的社交場域,大家能在此結識一些志同道合的朋友,找到生活中的‘搭子’。”

文化館,不僅是市民掌握藝術技能的“夜校”,也提供了展現自我、秀出風采的舞臺。

“只要音樂聲一響,觀眾馬上就圍攏過來,圍個里三層外三層,有人隨著音樂輕輕搖擺,也有人大大方方地上前合唱一曲……”回憶起去年活動的熱鬧場景,宿遷市文化館館長朱浩軍歷歷在目,為了讓公共文化服務更加貼近年輕人,宿遷市文化館策劃推出了“喊宿遷”街頭微文藝展演活動,朱浩軍在宿遷全市招募了六支年輕的流行樂隊,并且把演出點從館內搬到場外,在城市的角落里打造出一個個開放、自由的藝術空間。

一個“喊”字,恰恰道出了活動的精髓。宿遷市文化館館長朱浩軍說:“‘喊’是一種源自民間的草根文化。在音樂的感染下,很多觀眾也主動上前‘喊兩嗓子’,工作和生活的壓力也隨之釋放了。”

朱浩軍坦言,過去組織群文活動,常常局限在固定場所,很多觀眾并不買賬,有時甚至不得不專門組織觀眾“撐場子”。“國內外有不少城市因為各具特色的街頭藝術而聞名,這給我們探索街頭藝術帶來了啟發。今年新一期的‘喊宿遷’就要啟動了,希望以這種形式,讓公共文化服務走進人們的生活。”在朱浩軍看來,“喊宿遷”把藝術搬到城市空間,讓老百姓成為文化活動的真正主角,不僅更具有現場感、互動感和真實感,還讓文藝氣息在城市街頭流淌。

是“網紅”課堂,也是文旅打卡地

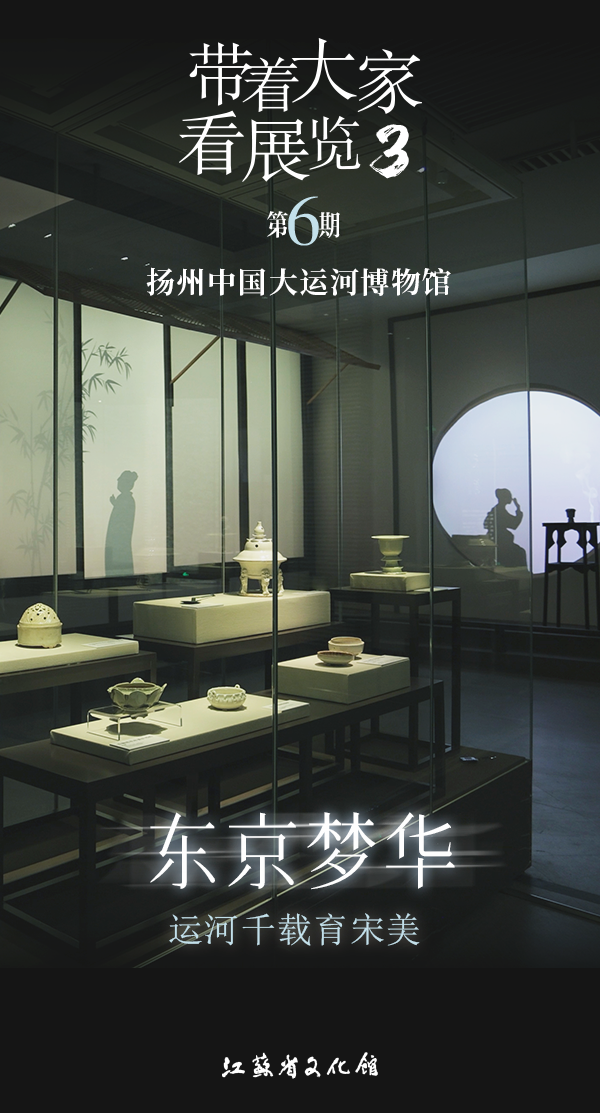

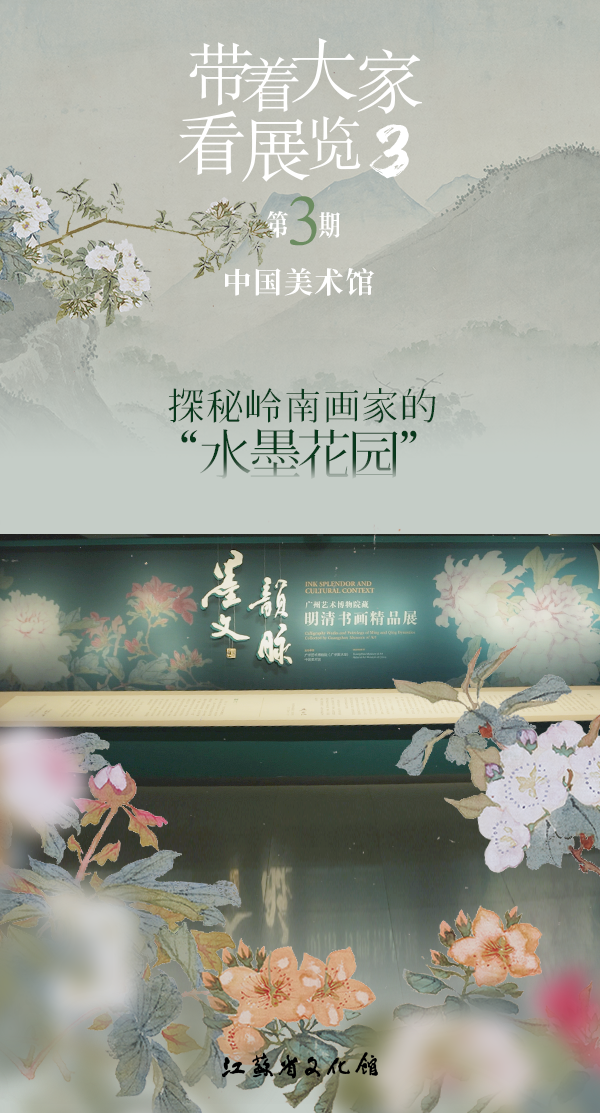

“大家好,今天帶大家云逛的是上海博物館的東館。”面對鏡頭,江蘇省文化館館長趙彥國語氣輕松自然,講解娓娓道來,沒有絲毫的“官方感”。他所錄制的,正是江蘇省文化館精心設計的線上公益課《帶著大家看展覽》。

如何欣賞一件藝術作品?這些作品到底好在哪里?怎么能讓更多人讀懂它?在趙彥國看來,懂得欣賞美是美育的第一步。“當下優質展覽不斷涌現,熱度雖高,但很多人往往走馬觀花,僅僅是為‘觀’而觀,并不能吸收其精彩的內核價值。”作為一名文化工作者,趙彥國覺得,讓參觀者錯失深層文化的解讀,是一件很遺憾的事。

“我希望架起觀眾和展覽之間的橋梁,拉近大眾和文化的距離,幫助他們領悟其中的‘門道’。”趙彥國說。

截至目前,《帶著大家看展覽》已播出18期節目,每集20分鐘,從策劃選題、文字撰寫,再到后期主持配音,趙彥國都親力親為。他不僅帶著大家游歷江蘇各大博物館、美術館,還“打卡”了中國美術館、上海博物館、浙江美術館等其他國內文化地標。該節目在江蘇公共文化云推出后引發熱烈反響,許多觀眾紛紛“催更”。

在數字化技術飛速發展的當下,文化館正在主動尋求變革。趙彥國深刻地意識到,當下年輕人接受文化的方式已經改變,文化館要主動擁抱變化,根據受眾的需求和特點,選擇更貼近當下的表達方式,“數字技術帶來了美育新形式,打破了時間、空間的限制,我們希望能借助數字之翼,打造一座永不關閉的文化館。”

在徐州流傳著這么一句話,“南有回龍窩,北有倒馬井”。借著文旅融合的東風,徐州市文化館將“國潮漢風文化驛站”搬進歷史悠久的倒馬井文化街區,成為當地文旅的“流量”新入口。300平方米的文化驛站內,干凈素雅、琴聲繞梁,徐州方言打卡點、倒馬井井水煮茶、“二十四節氣”空間展示區各具特色,剪紙、香包等各種非遺作品點綴其間,讓整個文化空間充滿濃郁的“文氣”。

“倒馬井承載著老徐州人的共同記憶,是徐州心中抹不去鄉愁符號。因此我們利用倒馬井附近閑置的場地,打造以‘倒馬井’為特色的文化驛站,通過老照片、老物件鉤沉老徐州的百姓歷史,幫助大家一起留住屬于徐州的味道,喚醒大家的城市記憶。”徐州市文化館館長楊孝軍介紹道,如今,“國潮漢風文化驛站”入選江蘇省“最美公共文化空間”,成為展示兩漢文化和徐州地方非遺的重要窗口,也是許多游客來徐州的“打卡地”。

增加“黏性”,打造人民終身美育學校

《“十四五”公共文化服務體系建設規劃》提出,把文化館打造成為城鄉居民的終身美育學校。這一目標為文化館的發展指明了方向。

但不可否認的是,當下文化館的發展仍面臨著諸多挑戰。與博物館、美術館、圖書館不同,文化館是非資源型公共文化機構,它既沒有圖書館海量的圖書資源,也沒有美術館的美術作品資源,更沒有博物館珍貴的文物典藏。文化館主打的是培訓輔導、惠民演出等服務。而面對當下年輕人更個性、更多元的文化需求,如何為他們提供服務、提供什么樣的服務,成為文化館的新課題。

南京藝術學院文化產業學院副院長錢志中建議,文化館應充分調研,精準把握“Z世代”群體的文化生活習性、文化接受偏好,將更多年輕業態融入多元化場館運營規劃中,通過新場景、新內容、新體驗,打造符合年輕群體需求的服務空間和文化產品,增加文化館的“黏性”。

“以往文化館的藝術培訓,基本上都是‘唱歌跳舞戲曲’這些老傳統。但如今,時尚品鑒、生活美學、非遺傳承是年輕人喜愛的‘新三樣’。”李慧洋說,為了實現供需精準對接,夜校課程需在師資配備、內容更新、授課方法等方面“動腦筋”。“開課前我們進行了多次調研,綜合考量老百姓的實際需求,開設課程中,既涵蓋蘇繡、朗誦、陶笛、古典舞等大眾藝術,也包含尤克里里、拉丁舞、非洲鼓等相對‘小眾’的藝術形式。這些課程很受學員的歡迎,整體出勤率達到95%。”

打造優質藝術課程,如何“講”也是關鍵的一點。江蘇省文化藝術研究院文化政策研究所所長徐望,曾報名參加了省文化館的“口才班”,經過一段時間的培訓,她笑言自己成功從“i人”變成了“e人”,解決了“害怕當眾講話”“不曉得怎么開口”的生活痛點,“與傳統的朗誦班不同,老師會從發音發聲最基本的訓練開始,引入情感代入、情感激發,每堂課都有命題的即興演講演說,還融入了很多小游戲,整個學習過程很歡樂。”

徐望建議,文化館未來可以通過創辦高品位藝術展、高雅藝術導賞課程、高雅文化培訓、高品質手工藝工作坊等,提升空間品質;另一方面,還可以在城市和鄉村中廣泛布局文化休閑驛站、微文化市集、微文創工坊、微文藝舞臺等小巧靈動的文化空間,生成文化體驗新場景,深度契合“日常生活審美化”的當代人精神需求。

“文化館要和年輕人‘玩’到一起,‘玩’的背后,是對公共文化內涵的深刻理解,是對群眾心理的精準把握,更是對活動設計的匠心獨運。文化館只有自己真正‘會玩’、玩得好,才能更好地帶動年輕人參與其中。而帶著大家一起‘玩’的同時,年輕人的創造力會打破我們的思維定式,幫助我們優化服務。這種雙向奔赴,正是文化館工作的魅力所在。”趙彥國說,“優化文化產品和服務供給,要有效推動優質文化資源直達基層,但這種‘直達’不只是物理層面的直達,還需要把文化服務真正送到老百姓的心坎上,引發老百姓內心深處的情感共鳴,讓他們真切地感受到文化的魅力。”

文化,不僅可以浸潤人的心靈,還能涵養一座城市的精神氣質。面向未來,趙彥國希望,文化館能夠成為城市的一面“鏡子”——人們想看城市的歷史,就去博物館;而看城市的現在,便來文化館。

新華日報·交匯點記者 王慧