清明時節(jié),南京雨花臺烈士陵園,一株特別的丁香樹又開出潔白花朵,散發(fā)著陣陣幽香。1932年,年僅22歲的丁香犧牲于雨花臺。1982年,她的革命戰(zhàn)友、丈夫樂于泓親手植下這株丁香樹。他去世后,骨灰也深埋在樹旁。

一株丁香樹,見證、傳頌著一個生死相守的革命愛情故事。

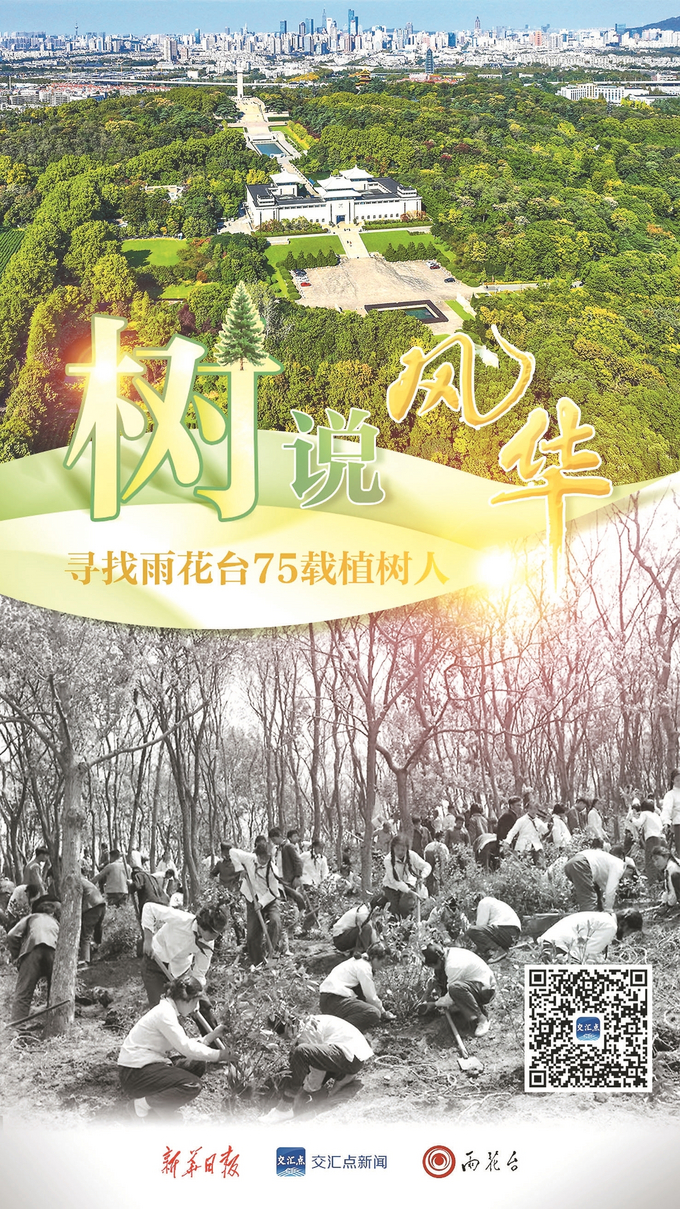

今年是雨花臺烈士陵園開建75周年,在這片浸染了烈士鮮血的土地上,一代代植樹者接續(xù)種下樹木。這里的一棵樹木,就仿佛是一份紀念,銘記著數(shù)以萬計的雨花英烈,銘記著烈士們用鮮血與生命譜寫的壯烈篇章,為真理和正義獻身的英雄氣概。

在雨花臺,“一棵樹”的背后,究竟還藏著多少我們不知道的故事和力量?

植 樹

“為悼念革命先烈而植樹尤其光榮”

巍巍雨花臺,是一座紅色的豐碑,也是一片綠色的園林。但很多人并不清楚,新中國成立前這里是一片荒山。

“先綠化、后建設(shè)。”1950年初,根據(jù)當(dāng)時的中央人民政府內(nèi)務(wù)部指示,烈士陵的興建因財政困難而緩辦,但“百年樹木,不容再遲”,烈士陵興建委員會決議首先進行大規(guī)模植樹。

1950年3月18日、20日,《新華日報》兩次報道這場植樹行動。最初,南京市委想動員全市機關(guān)、部隊、學(xué)校6000人,一天植樹25萬株,等到3月19日植樹那天發(fā)現(xiàn),無論參與人數(shù)還是植樹數(shù)量都遠超計劃。

“勞動是光榮的,我們?yōu)榈磕罡锩攘叶矘溆绕涔鈽s。”當(dāng)時的南京市立一中全校師生1100多人全體出動,朱剛校長帶頭一小時植樹18株,向全校挑戰(zhàn);中華門外的農(nóng)民在大批樹苗運到后,一夜不眠代為看守……

如今已年近九旬的戈春友,是1953年9月來雨花臺參與綠化工作的。他17歲初來陵園時,看到的還是一片荒山。戈老回憶,種完樹要澆水,山上沒水,他就和其他隊員當(dāng)“挑水工”。雪松、龍柏、紅楓、桂花、蠟梅、茶花……在陵園43年,戈春友種下的苗木不計其數(shù)。

當(dāng)時在新華日報當(dāng)攝影記者的曉莊今年已92歲,她熟練地從照片庫調(diào)出一張張自己拍攝的雨花臺老照片。在一大摞黑白照片中,一張彩色照片格外引人注目。照片中,同學(xué)們戴著紅領(lǐng)巾,穿著白襯衣和藍褲子,有的在用鐵鍬鏟土,有的在扶樹苗。“這張照片拍于1966年4月,當(dāng)時,南京團市委組織孩子們到陵園植樹造林,來了很多少先隊員,熱情特別高。”她回憶說。

一代人接著一代人,當(dāng)起雨花臺植樹人。翻閱《新華日報》老報紙,可以讀到:1982年3月12日,參加省黨代會的代表來到雨花臺曦園,在曾經(jīng)灑滿烈士鮮血的土地上,栽種紫薇、荊帶、棣棠、紫荊等一批樹木;1984年2月,四百多名共青團員冒雨來到雨花臺二泉后山上,種植了三百棵“火炬松”;1998年春,來烈士陵園植樹造林的某部隊,40年來已累計植樹5萬株……

在雨花臺烈士紀念館原館長張逸印象中,當(dāng)年參與植樹的隊伍都是成批成批,“到雨花臺植樹,是勞動,也是教育,是紀念館的延伸。”

青山埋忠骨,綠樹映紅心。

經(jīng)過75年的接力植樹,雨花臺綠地覆蓋率達90%以上,昔日荒嶺變成青山,空中俯瞰猶如一片綠色海洋。全園有喬、灌木320種、46萬余株。松科、柏科及杉科的常綠植物為骨干樹種,挺拔的龍柏、平整的楊綠籬,象征烈士英魂長青;樹木之間有大量的映山紅、石蒜等花卉,如革命的星星之火不斷燎原;大片竹林浩瀚成海,寓意著烈士的高尚氣節(jié);主峰之上,幾十年來一直精心呵護的百年雪松,更是讓人頓時感受到陵園莊嚴肅穆的氛圍。

育 人

“盧志英烈士生前喜歡開紅花的樹”

清明時節(jié),雨花臺的海棠樹又開花了,海棠花色澤火紅,給人一種熱烈且浪漫的感覺。時間回到68年前,盧志英烈士的墓前也是這般紅花滿樹。

1957年4月6日的《新華日報》刊登的一篇報道《鐵梗海棠花開放在雨花臺》,講述了一個動人的故事:

1954年,南京市雨花臺區(qū)第一中心小學(xué)(現(xiàn)雨花臺區(qū)實驗小學(xué))中隊輔導(dǎo)員丁芝秀接手了一個紀律差、成績差的班級,如何讓這些頑皮孩子養(yǎng)成好習(xí)慣,成了丁芝秀的棘手難題。

這時,丁老師帶著學(xué)生們讀到了盧志英烈士的兒子盧大容寫的《我和爸爸一起坐牢的日子》。牢房里,盧志英給兒子講革命故事,戴著手銬教兒子學(xué)英語、算術(shù)。

作為中國共產(chǎn)黨隱蔽戰(zhàn)線上的重要成員,盧志英1947年在上海被捕入獄,1948年被秘密活埋于雨花臺。他的事跡讓孩子們深深感動與震撼,他們在教室里掛上了盧志英烈士的遺像,還在盧志英墓前舉行了讀書會。

漸漸地,班級的精氣神煥然一新,曾經(jīng)的差班變成了先進中隊。他們寫信給盧志英愛人張育民,匯報了成績。張育民回信勉勵他們,同時還告訴他們“盧志英烈士生前喜歡開紅花的樹”。

七棵可以開紅花的海棠,還有許多月季花,很快栽在了盧志英烈士墓前,中隊還挑選出學(xué)習(xí)、品德各方面進步都很大的少先隊員輪流管理。

1957年的清明節(jié),丁芝秀和全國第一個少先隊英雄中隊——“盧志英中隊”的孩子們,在開著嫣然紅花的海棠樹旁激動地迎來了張育民,并一起祭掃了盧志英烈士墓。

此后,“鄧中夏中隊”“惲代英中隊”“孫津川中隊”“雷鋒中隊”等更多以雨花英烈、英雄模范人物命名的中隊在全國涌現(xiàn),有的還邀請烈士后人當(dāng)校外輔導(dǎo)員。

雨花英烈孫津川的侄女孫以智就是其中一位。從1975年起,孫以智就常常帶著孩子們在雨花臺開展課外活動,講烈士故事,也參與植樹活動。如今89歲的孫以智,已記不清帶過多少孩子、種過多少棵樹。

今年95歲的丁芝秀老人也依舊在關(guān)注著中隊的發(fā)展。2021年建黨百年之際,丁芝秀再回學(xué)校,在她的鋼琴伴奏下與“盧志英中隊”隊員唱起了《盧志英中隊之歌》。

孫以智則說,孩子們就像樹種一樣撒到五湖四海,但他們的根,始終都長在雨花臺。

今年是“盧志英中隊”命名70周年,雨花臺區(qū)實驗小學(xué)五(7)中隊接過了第27屆“盧志英中隊”的旗幟。大隊輔導(dǎo)員甘方誠告訴記者,他們正在進行“新中隊長”尋訪“老中隊長”活動。歷屆“盧志英中隊”中隊長中,既有扎根講臺的特級教師,也有守護平安的人民警察,還有護航深藍的海軍艦長。

在“盧志英中隊”教室里,墻面上最醒目的依舊是盧志英烈士的照片。照片周圍,密密麻麻貼滿了隊員們親手制作的手抄報、感悟卡等。

春天的校園,書聲瑯瑯、朝氣蓬勃,更多“樹苗”正在茁壯成長,紅色基因在代際傳承中不斷煥發(fā)新的生機。

傳 承

“活著的同志們,是知道怎樣努力的”

清明節(jié)前夕,樂于泓的老部下盛駿從合肥趕到雨花臺,在丁香樹下,這位70歲的老人,雙手捂臉,泣不成聲。

1949年7月3日《新華日報》一篇署名“履冰”的作品《永恒的記憶》,首次在黨報上講述了烈士丁香的故事:在雨花臺刑場上,面對敵人勸降,懷有三個月身孕的丁香以斬釘截鐵的痛斥,表現(xiàn)出共產(chǎn)黨人的鋼鐵意志……

“履冰”是時任新華日報副刊負責(zé)人李友欣,他采訪了丁香的丈夫樂于泓(阿樂),也記錄了他在丁香犧牲17年后再回雨花臺的深情話語:“丁香同志,安息吧!你們的血沒有白流,南京將建設(shè)成一個使你們滿意的都市;活著的同志們,是知道怎樣努力的!……安息吧!”

從雨花臺烈士陵園北門入,循著烈士群雕像,靜謐處數(shù)株丁香樹開出了滿目的花朵,阿樂就在這里親手種下丁香樹。在陵園東南側(cè)的丁香園內(nèi),還栽植有22棵丁香樹,象征著丁香烈士犧牲時年僅22歲。

丁香樹以其春榮秋落、夏花冬謝的自然生長過程,寓意烈士精神生生不息、永續(xù)傳承。

家在沈陽的阿樂二女兒樂邁,如今正全身心投入到整理父親日記的工作中,“只要我們沒能去,雨花臺工作人員每年必定代我們祭掃,給我們拍花兒盛放的丁香樹照片,還會收集掉落的花瓣寄給我們。”

在雨花臺,丁香花的故事一直在被續(xù)寫,從延長花期到增加花色,從種一株到有三處種植,都在講述雨花臺人的丁香情結(jié)。一棵棵丁香樹,“樹”說英烈,也見證深情。

2018年9月30日,第五個烈士紀念日,醫(yī)護工作者何云強、楊丹夫婦在丁香園里參加了新婚夫婦集體向革命烈士獻花活動,在同心林里種下了一棵“同心樹”,兩人還聲情并茂地誦讀了《許包野寫給妻子的一封信》。許包野曾任江蘇省委書記,1935年犧牲在雨花臺。烈士在信中對妻子的愛護、尊重和鼓勵,讓何云強夫婦分外感動。

7年后,夫婦倆帶著3歲的女兒再次來到雨花臺。春日的陽光下,同心林里兩人曾經(jīng)種下的那棵紀念樹已經(jīng)長高了許多,讓幸福的三口之家格外開心。

離同心林不遠處,是一片雨花茶的茶園。

3月23日清晨,茶園里一排排翠綠的茶樹,散發(fā)著撲鼻清香。采茶工人手指翻飛,將春天的味道裝入竹簍。下午,經(jīng)過攤放、殺青、揉捻、干燥、精篩、烘焙等多道手工工序后,雨花茶新鮮出爐。

“去年風(fēng)調(diào)雨順,加上茶廠精心管理,今年收成至少增加20%!”南京雨花臺園林建設(shè)公司茶廠廠長助理端凱笑著說。

1959年4月27日,雨花茶的主要創(chuàng)制者俞庸器以通訊員身份,在《新華日報》上報道雨花茶研制成功的消息:“在過去一年內(nèi),雨花臺烈士陵園管理處特從安徽大別山和本省宜興移植大茶樹十余萬叢,把原來荒蕪的雨花臺一帶的山崗,栽遍了四季常綠的茶樹……”

一片雨花茶,飽含英烈情。雨花茶制作技藝國家級非遺代表性傳承人陳盛峰介紹,這款為紀念革命烈士而命名的“雨花茶”,最初專家們對茶葉外形設(shè)計了多套方案,比如鐮刀斧頭形、花瓣形、大刀長矛形……然而這些造型不僅易斷,也不符合綠茶工藝。

一籌莫展時,俞庸器在茶界泰斗陸溁的啟發(fā)下,將茶葉設(shè)計成象征英烈精神的雪松松針造型,經(jīng)過60余次的反復(fù)試驗,這款既傳承綠茶工藝又蘊含紅色基因的“雨花茶”終于研制成功。這款茶中新品創(chuàng)制剛一年就入選中國十大名茶,也成為唯一一款與英烈結(jié)緣的名茶。

如今,雨花茶遍布在南京山野鄉(xiāng)間,南京全市約12萬畝茶園,雨花茶茶園就占約8萬畝。在雨花茶核心產(chǎn)區(qū)溧水晶橋鎮(zhèn)茶園,年產(chǎn)值超億元,雨花茶正成為帶動鄉(xiāng)村振興、共同富裕的致富茶。

林無靜樹,川無停流。英烈精神,萬古長青。

雨花臺烈士陵園管理局副局長楊永清說:“在這片先烈鮮血澆灌的土地上植樹,樹的生命性會將烈士精神永遠傳遞下去,生生不息。”

年年清明,今又清明。站在烈士紀念碑下,雨花臺高崗之上,放眼望去,生命如樹,是紀念之樹、育人之樹,更是幸福之樹。

新華日報·交匯點記者 馮海青 范杰遜 聶偉 白雪 劉春 滕升智

通訊員 郭琦