陽春三月,京杭大運河傳來“再次實現(xiàn)全線水流貫通”的喜訊。與此同時,百名來自全國各大主流媒體的文化記者跨越五湖四海,以運河之名相約江蘇。

自南京出發(fā),一行人東行至鎮(zhèn)江,緊隨大運河的波流,繼而一路北上:揚州,淮安,宿遷……在由中國報紙副刊研究會、新華報業(yè)傳媒集團(tuán)主辦的“行走大江大河書寫水韻書香”采訪活動中,大運河“美麗中軸”的古韻新聲,深深驚艷著全國的媒體人——“就像打開了三千里運河最美的篇章。”

驚嘆“人杰地靈、物華天寶”

運河如流動的“文化盛宴”

長江與運河,一橫一豎,在江蘇大地上相交融匯。

春風(fēng)沉醉的夜晚,文化記者尋訪長江、運河交匯處的古渡口——王安石寫《泊船瓜洲》時深情回望的地方。

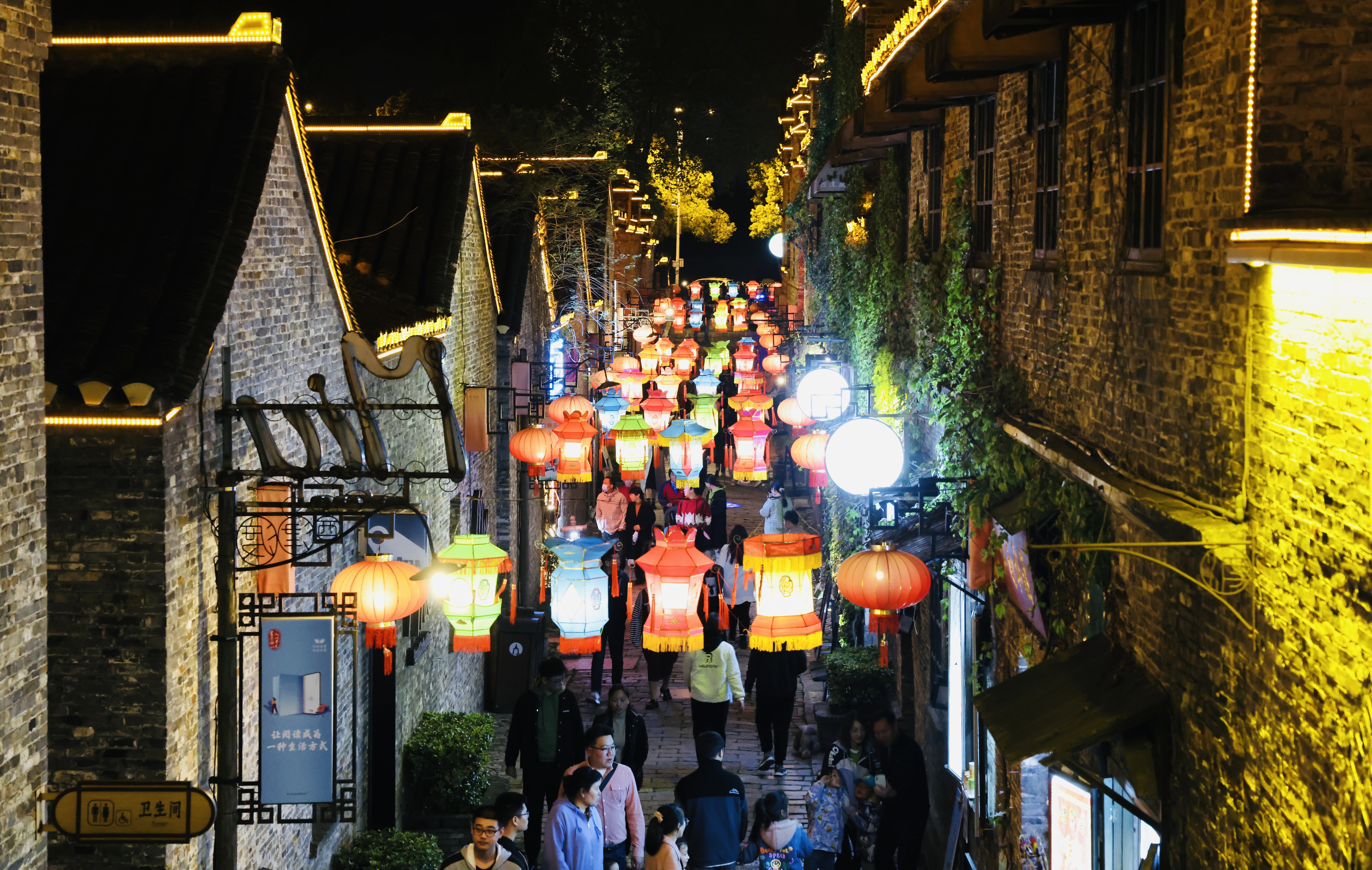

鎮(zhèn)江西津渡,形成于三國,歷史上是我國南北水上交通咽喉和漕運樞紐。如今,這里成為我國歷史最久、規(guī)模最大、保存最好的古渡歷史街區(qū)。

站在元代的昭關(guān)石塔旁,四川日報文體中心主任趙曉夢陷入沉思,“在渡口出現(xiàn)佛塔,說明歷史上的西津渡是商旅往來的繁華之地。”他感慨,“江蘇經(jīng)濟(jì)這么發(fā)達(dá)的地方,還能把歷史古跡保存下來,非常不易,值得點贊。”

中國報紙副刊研究會秘書長王琴珍(左)

中國報紙副刊研究會秘書長王琴珍沒到鎮(zhèn)江前,就對這座依山傍水的古渡充滿想象,好奇當(dāng)年馬可·波羅驚嘆的東方古國的繁華到底是什么模樣。“走在擁有1400多年歷史的老街上,細(xì)細(xì)打量路邊古坑里從唐至清按順序排列的路面遺跡,還有石板路中央深深的車轍,有一種穿越之感,歷史的繁華在這樣的實景里猶如電影般在我面前一幕幕呈現(xiàn)。”

臺州日報原副總編輯趙宗彪對西津渡懷有復(fù)雜的情感。西晉“永嘉之亂”后,他的祖輩自北方南遷,當(dāng)時,北方流民中一半以上都是從西津渡登岸。“衣冠南渡”的直接結(jié)果是改變了南方的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)文化,推動了南北融合。“原先我們南方人吃面的很少,‘永嘉南渡’后,很多南方人也愛上了面食。我們臺州的語言里至今保留著很多中原詞匯,比如把餃子類的食品叫‘扁食’,把筷子稱作‘箸’。”一路上,趙宗彪隨身揣著畫夾,心動處流連駐足,只消草草幾筆,眼前之景便匯著心中之情,流于筆端。

長江日報《江花》副刊主編周璐走進(jìn)古街深處,江蘇省非遺泥塑(太平泥叫叫)代表性傳承人周寶康的工作室讓她流連忘返,在這里,她聽周寶康講中國人“不著一字,盡得風(fēng)流”的審美趣味,和非遺“不能只在技能上游走,更重要的是文化力量”的傳承思路。周寶康把泥叫叫放在唇間輕嘬,瞬間飛揚出“鎮(zhèn)江最美的聲音。”

眼前的西津渡是江蘇省首批“無限定空間非遺進(jìn)景區(qū)”省級示范項目,見證著大運河從“地理空間”向“文化空間”邁進(jìn)的步履。

“光榮北伐武昌城下,血染著我們的姓名。孤軍奮斗羅霄山上,繼承了先烈的殊勛……”

淮安盱眙黃花塘新四軍軍部紀(jì)念館,在鐫印著新四軍軍歌曲譜的展墻前,紀(jì)念館辦公室主任葉登榮慷慨高歌,讓記者們眼眶濡濕,情不自禁跟著哼唱起來。

1943年1月10日至1945年9月19日,新四軍軍部暨中共中央華中局駐扎盱眙黃花塘,期間正值中國抗日戰(zhàn)爭由戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略反攻的關(guān)鍵時期。館內(nèi),歷史的細(xì)部撲面而來:陳毅夫婦祝賀黃花塘鄉(xiāng)親結(jié)婚的禮物,新四軍文藝戰(zhàn)士使用過的鑼和二胡,《新四軍政治部關(guān)于擁政愛民運動的指示》中的細(xì)致條文……

“新四軍在那么艱苦的條件下,取得了那么巨大的勝利,紅色文化在運河畔源遠(yuǎn)流長、初心澎湃,值得我們后人永遠(yuǎn)追憶。”北京日報《五色土》編輯部副主任傅力動情地說。

“淮陰古之名郡,扼江北之要沖,清時海禁未開,南省人士北上所必經(jīng)之孔道也。生于斯,長于斯,漸習(xí)為淮人;耳所聞,目所見,亦無非淮事。”

淮安周恩來紀(jì)念館,一段鐫印于展墻上的周恩來自述,流露出偉人對家鄉(xiāng)的桑梓之情,也側(cè)面印證著“運河之都”的毓秀鐘靈。

除了周恩來,淮安還哺育了韓信、枚乘、劉鶚、王瑤卿、周信芳……在河下古鎮(zhèn),沈坤狀元府和吳承恩故居接續(xù)著記者們對淮安文脈的驚嘆。古鎮(zhèn)位于古邗溝入淮處的古末口,明清兩代出過67名進(jìn)士、123名舉人、12名翰林,明嘉靖年間的狀元沈坤是淮安歷史上第一位狀元,也是后人銘記的抗倭英雄,他的同窗好友就是大文豪吳承恩。

從淮安走出的著名作家徐則臣有個論斷:“四大名著均和運河有關(guān)。”

“水韻”與“文蘊”如何相互影響?淮安是大運河連接淮河、長江、黃河的重要節(jié)點,素有“南船北馬、九省通衢”之譽。明清時期,以漕運總督、河道總督駐節(jié)為標(biāo)志,淮安成為大運河沿線地位顯赫的政治要地、舉足輕重的軍事駐地、扼守國脈的經(jīng)濟(jì)重地。這里達(dá)官巨賈、優(yōu)伶才子往來不絕,特別是優(yōu)伶的演出、才子的書會,帶來了各種與西游故事有關(guān)的書籍、繪畫、戲劇。吳承恩在吸收各種西游故事精華的同時,又將家鄉(xiāng)與之有關(guān)的神話傳說和名勝典故融入《西游記》中。

“到江蘇走大運河,發(fā)現(xiàn)‘人杰地靈’‘物華天寶’這些詞都有了具體的指向。”新疆日報文體旅游新聞部高級編輯高芳贊嘆道。

行走大江大河,宛若穿越流動的“盛宴”。許多記者因此聯(lián)想起家鄉(xiāng)的運河,在更大的視域里看待河流與文明的關(guān)系。

趙宗彪說起浙東運河和“浙東唐詩之路”:為什么到了唐朝,詩人們開始群體性地游歷浙東?這離不開交通的發(fā)展。京杭大運河與浙東運河的開通,讓商賈、文人可以自黃河、淮河、長江而東,直抵杭州,再東至沿線各地。

“運河不僅澤被江南,對嶺南地區(qū)的發(fā)展也有重要的助推作用。”羊城晚報編委、中國報紙副刊研究會副會長陳橋生說,“唐以來,沿海上絲綢之路而來的貨物從廣州、泉州等地登岸后,就可以經(jīng)張九齡開鑿的大庾嶺路北行,沿鄱陽湖進(jìn)入長江,然后經(jīng)運河抵達(dá)首都。正是有了縱貫?zāi)媳钡拇筮\河,嶺南才得以順暢融入大一統(tǒng)的中華版圖,古老帝國也生長出了更加強勁的面對海洋的雄心。”

咸陽日報編委、詩人閻晉把目光投向群雄爭霸的先秦。公元前246年,韓國水工鄭國在秦國主持穿鑿興建了鄭國渠,西引涇水東注洛水,長達(dá)300余里,名為“渠”,實際就是運河,“鄭國渠的開鑿使八百里秦川成了天府之國!”

往事悠悠,浮舟于淮安大運河“百里畫廊”清江浦段,湖北日報文化中心主任孫國平恍惚覺得,歷史的煙云正“重疊”于眼前的瀲滟波流。

世界文化遺產(chǎn)點清江大閘,周恩來童年讀書舊址,紀(jì)念陳瑄、潘季馴的陳潘二公祠,佛教的景會寺、慈云禪寺,道教的都天廟,建于清代的清江浦樓……星星點點,皆被聚攏于運河伏波安瀾的臂彎中。

水利智慧在此集中呈現(xiàn)

也有“治水英雄”逐浪而高

運河為何迷人?

“運河不同于天然河流,它是人的創(chuàng)造,有著民族的精神血脈。一路走來,參觀了船閘、大堤、種種水利奇跡,我能從2500多年的運河發(fā)展史中,感受到中華民族那種艱苦奮斗、開拓進(jìn)取、生生不息的精神。”吉林日報副總編輯伊秀麗贊嘆。

西藏日報副刊和理論中心主任、西藏作協(xié)副主席尼瑪潘多最初是通過徐則臣《北上》,了解到運河船閘的神奇功能。

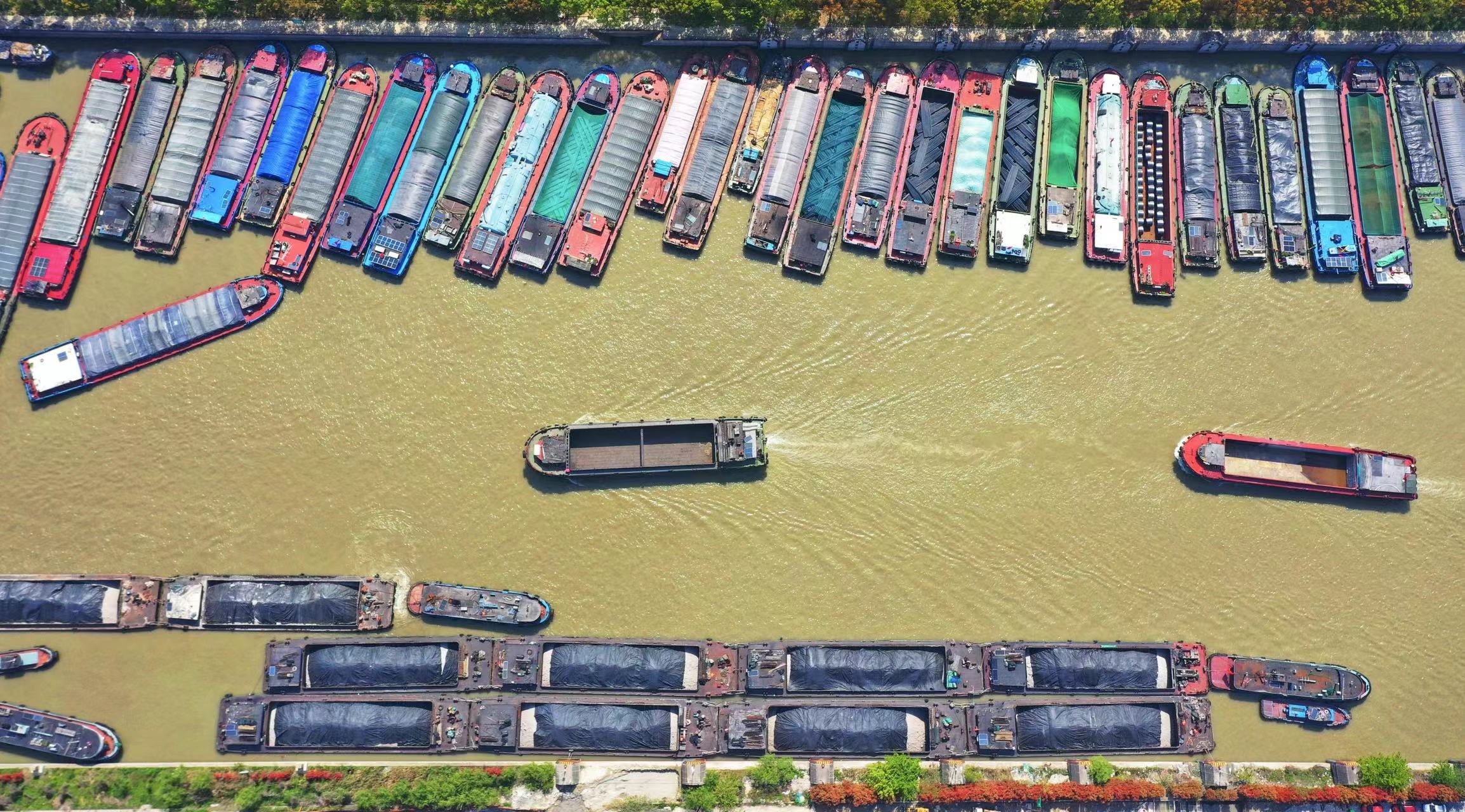

《北上》借意大利人“小波羅”在中國沿運河北上的視角,打開了船只排隊過船閘時的繁忙場景。有的平底貨船一支船隊就有二三十條船,浩浩蕩蕩甩出去三四里地。

“看《北上》的時候就覺得震撼,但只有真正走在運河邊,親眼看到一艘艘船舶滿載貨物從眼前駛過時,才能直觀地認(rèn)識到一條運河對國計民生、國富民強的意義。”尼瑪潘多說。

記者們抵達(dá)鎮(zhèn)江諫壁船閘時,恰好遇上一天中運河與長江水位齊平的時刻。無需開閘放閘和等待通行,現(xiàn)代版的“舳艫轉(zhuǎn)粟三千里”在眼前上演。這里連續(xù)6年船舶通過量超3億噸,諫壁船閘甚至被稱為蘇南經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。

這座被稱為中國內(nèi)河航行“第一閘”的船閘,成了很多人此次運河江蘇行中印象最深的點。原因無他:說明運河還生動地“活”著,并且運力十分強大。

“一條不寬的水道,卻能讓千噸級船舶在上面駛過,我們從岸上能清晰看到船民們的忙碌生活,對我這個北方人來說,覺得特別新鮮和震撼!”光明日報原策劃部主任、中國報紙副刊研究會副秘書長單三婭贊嘆道。

站在岸上俯瞰,解放日報專副刊部主任、中國報紙副刊研究會副秘書長伍斌覺得,諫壁船閘仿佛是一個巨大的、具象的樞紐開關(guān),對“十字水道”上的繁忙交通進(jìn)行自如的開合,讓南北百貨在此有序地交匯融通。“這座船閘把中國人的水利智慧集聚性地呈現(xiàn)了出來,它讓自然的水形態(tài)安服于人類的需要,令我們嘆為觀止。”

黃河奪淮入海,開啟了千百年來淮河水患頻仍的悲愴歷史;加之江蘇境內(nèi)水網(wǎng)密布,大運河與每一條河流湖泊的交匯都會產(chǎn)生難題。對此,人類如何應(yīng)對?

位于宿遷皂河古鎮(zhèn)的全國重點文保單位龍王廟行宮,見證著封建統(tǒng)治者對江河安瀾的祈愿。走進(jìn)龍王廟,人們仿佛看到了一場水神大聚會:山門中有“平風(fēng)”“靜浪”二神,怡殿內(nèi)楊、柳、杜、孟四大水神手執(zhí)錘、鞭、斧、鑿端坐,最后一進(jìn)的大禹王殿供奉治水的大禹。

廟里最珍貴的文物是一塊乾隆御碑,碑文稱,“其地前控大河,后臨運道,洪流遄波,遠(yuǎn)近奔匯,號為最險。”

“宿遷歷史上是治河保運的關(guān)鍵地帶。黃河對運河的影響實在太大了,黃河不治理好,運河作為國家大動脈的職能就會受到威脅。”中國新聞攝影學(xué)會副秘書長徐渭明對運河的歷史比較熟稔,“乾隆六次下江南、五次駐蹕龍王廟,足以說明宿遷地位的特殊性。他還盛贊這里是‘第一江山春好處’,可以說把最美好的贊揚都獻(xiàn)給了宿遷。”

由于大運河江蘇段集中體現(xiàn)了中華民族高超的治水用水技術(shù),徐渭明把它奉為“整個京杭大運河中最精華最出彩的篇章”:“所有關(guān)于水的難題在這里都被解決掉了,而且運力還在擴大,一條人工創(chuàng)造的、活著的、不斷生長的運河,讓我們贊嘆人類智慧的偉大。”

淮安境內(nèi),運河穿黃入淮。面對復(fù)雜的水況,三河閘、洪澤湖大堤和“水上立交”三座大型水利工程如豐碑巍然屹立,護(hù)衛(wèi)江河安瀾。

俯瞰“水上立交”,淮水行地,運河經(jīng)天,諸水聚散,浩浩湯湯。鐫刻著毛澤東批示“一定要把淮河修好”的巨石不遠(yuǎn)處,“千里長淮第一閘”靜臥碧波之上。1951年,千軍萬馬上淮河,16萬名建設(shè)者調(diào)動32萬噸物資器材、用10個月建成了三河閘,成就了中國水利史上的一大創(chuàng)舉。

歷史上,濁浪滔天之中,也有治水英雄的身影逐浪而高。林則徐和他奉命督修加固的洪澤湖周橋大塘,成為此行中一個富有張力的記憶點。

丁憂期間,林則徐以6年時間在洪澤湖畔筑成長737米、頂寬33米的內(nèi)堤,并在每層條石的拼接處鑲嵌上鑄有“林工”銘文的鐵鋦。一向追慕先生風(fēng)骨的閻晉,不期然在這里“邂逅”了林則徐。

“看完周橋大塘后我很激動,跑回車上,幾分鐘后就寫出了這首《周橋大塘——兼懷林則徐》。”在詩中閻晉寫道:束水攻沙,立石為閘/這個素衣白衫的人/用自己最硬的骨頭/將石與石以鐵鋦連/有人把名字刻上紀(jì)念碑想不朽/他把名字鑄在鐵里要擔(dān)當(dāng)/“林工”!/至今,深埋在大堤暗處的這兩個字/仍燃燒著鐵紅色的火焰……

閻晉感嘆,不光亂世需要林則徐,盛世更應(yīng)有所擔(dān)當(dāng),我們今天同樣需要林則徐這樣“不躺平”的干部。

對伍斌而言,林則徐和周橋大塘讓他看到了中華民族的“有為而治”。

“丁憂期間,林則徐依然‘有為’。那段花6年時間、用巨大條石鑄成的700多米石工墻,它修筑的速度如此緩慢,讓我們想象到工程推進(jìn)的不易,但它最終‘立’在了百年之后。墻體上,每間隔一段距離,都有負(fù)責(zé)人、有‘林工’的名字刻在上面。這段大堤早已超越了防洪的最初職能,它表現(xiàn)出中國人對歷史的擔(dān)當(dāng)、對千秋萬代的負(fù)責(zé)、對黎民蒼生的護(hù)佑。”

“訪古”變成了“嘆今”

運河一脈千古見證今秋偉業(yè)

揚州中國大運河博物館,宛如一部宏大精細(xì)的“百科全書”。公元前486年,吳王夫差在揚州開鑿邗溝,為運河挖下第一鍬。2500多年后,“中運博”落地?fù)P州,全流域、全時段、全方位展示中國大運河的歷史和文化。

在“中運博”,看科技如何賦能文旅融合。站在VR體驗館,火箭兵報高級編輯、中國報紙副刊研究會副秘書長申菏亮,短短幾分鐘內(nèi)“隨波瀲滟三千里”。蘇州寶帶橋、無錫清名橋、揚州文峰塔、淮安水上立交、濟(jì)寧南旺古鎮(zhèn)、滄州白洋淀、京北白浮泉……蘆葦遮天蔽日,映日荷花別樣鮮艷,他就這么“乘著”運河,“游”了一遍又一遍。

但讓全國文化記者們覺得更驚艷的,是在江蘇,運河如何“活”在普通百姓的日子里。

揚州運河三灣段,如今是沒有圍墻的4A級風(fēng)景區(qū),總占地面積達(dá)3800畝。在寥廓的天地里游目騁懷,于“網(wǎng)紅”剪影橋畔席地而坐,看運河波流為春風(fēng)吹皺,對當(dāng)?shù)厝藖碚f,這就是家門口的“詩和遠(yuǎn)方”。

這一幕讓新民晚報副總編輯、中國報紙副刊研究會副會長閻小嫻心有所動:“三灣景區(qū)是一座開放的巨型花園,和外部城區(qū)自然地融合,可以說把最好的資源給了百姓。”

別人看風(fēng)景,高芳看風(fēng)景里的人,“這里的人和水相親相伴,活得那么松弛而舒展。”

“這是新時代的‘三灣改編’啊!”聯(lián)想到僅僅幾年前,揚州運河三灣段還因周圍工廠污染而水質(zhì)惡化、河道淤淺,伍斌由衷贊嘆。

離開揚州繼續(xù)沿運河北上,抵達(dá)淮安、宿遷時,很多省外記者像伍斌一樣,對蘇北城市的發(fā)展新貌,先是在心頭打了個問號;又隨著行程的深入,把問號“拉直”為感嘆號。

在宿遷停留的一天半,指向不同歷史時期的諸多景點串珠成鏈,原先折疊起來的宿遷N面一一鋪展。

宿遷為什么叫宿遷?原來,唐代宿豫縣城被黃河沖決而遷至下相故城,唐代宗李豫即位后,為避其名諱,將“宿豫”更名為“宿遷”。一個地名,承載著一段悲愴的過往。

參觀大型文旅項目皂河龍運城時,甘肅日報副總編輯周尚業(yè)對“河工沉浮”館區(qū)印象深刻。

融匯祭誦、敬香、敬牲、獻(xiàn)谷、獻(xiàn)酒、祭櫓等儀式的纖夫文化,用于儲備、搶護(hù)、修浚、宣防的“花式”工具,包含開鑿、疏浚、修繕、筑壩、建閘的整套運河工事,由徭夫、泉夫、閘夫、淺夫、挑夫等工種組成的河工體系,以及拉纖號、絞關(guān)號、搖櫓號的繁多花樣所連綴成的苦中作樂的“河上人生”……透過“河工百態(tài)”,一條恢弘磅礴的運河被“釘”入了普通人的微觀歷史。

談“古”,宿遷有著運河文化、西楚文化交相融匯的雙重“面孔”。

在項王故里,西楚霸王的故事從時光深處走來。項王故里將項羽故事、項羽形象,放在西楚文化、項羽軍事思想和后人對項羽的紀(jì)念評價中,反復(fù)、全面地透視。庭院里,少年項羽親手植下的槐樹,讓人們感懷不已。

談“今”,在大眾日報文體采編中心主任宋弢看來,洋河酒廠很好地回應(yīng)了歷史文脈與現(xiàn)代性的轉(zhuǎn)化問題。“有了厚重的歷史文化,怎么在傳承基礎(chǔ)上創(chuàng)新,洋河酒廠的成功很有啟示。”

洋河酒廠如今是全國工業(yè)旅游示范點,在這里,大運河與酒的神奇關(guān)系被揭開。

得益于三河(古黃河、淮河、京杭大運河)兩湖(洪澤湖、駱馬湖)一濕地(洪澤湖濕地)的自然生態(tài),亦受惠于大運河物資南北轉(zhuǎn)運之盛的交通優(yōu)勢,歷史上洋河鎮(zhèn)的釀酒業(yè)和酒文化十分發(fā)達(dá)。傳承著國家級非遺“洋河酒傳統(tǒng)釀造技藝”,珍藏著明代窖池群,懷揣著羅家槽房創(chuàng)始人留下來的《羅家釀酒酒訓(xùn)》,今天的洋河與古為新。如今,它擁有整個白酒行業(yè)最現(xiàn)代化的生產(chǎn)線,也釀造出更適應(yīng)現(xiàn)代消費者口味的綿柔香型。

對伍斌而言,他對宿遷印象最深的,是透過運河灣公園、駱馬湖沙雕節(jié)、三臺山國家森林公園等生態(tài)景點,看到這座蘇北城市“和自然保持新的關(guān)系的方式”。

“打造生態(tài)篇章上,宿遷絕對是大手筆。在三臺山,我們走在長達(dá)幾公里的木棧道上,周圍氤氳著人工造霧,眼前是隨山勢鋪展的唯美圖卷,人就像在畫中游。我忍不住和身邊的老師感嘆:真是匠心巧運啊!從項王故里到皂河龍運城,再到山水城林融合的生態(tài)篇章,宿遷‘一盤棋’統(tǒng)籌,做文旅的思路非常清楚!”

就這樣,磅礴壯麗的大運河江蘇“美麗中軸線”,在空間與時間的雙維上展開。空間上,記者們見證著大運河文化融入?yún)俏幕⒒磽P文化、楚漢文化、金陵文化和長江文化的建設(shè)和發(fā)展。時間上,運河的一脈古今成為某種隱喻,鼓勵我們傳承和敬畏歷史,也在流動中創(chuàng)造新的偉業(yè)。

離開江蘇前,北京日報副刊部編輯傅洋發(fā)來一段長長的感言:

“出發(fā)之前,我更多的是想‘尋古’:好奇作為衣冠南渡登陸口,讓王安石留下千古名句、讓蘇軾樂不思蜀的西津渡有著怎樣的面容?好奇揚州2000多年前的古邗溝至今余韻幾分?真正站在大運河邊,更多的則是‘嘆今’:感嘆西津渡老街中還生活著原住民,感嘆揚州中國大運河博物館的氣勢恢宏、展覽內(nèi)容的博大精深,感嘆運河依然奔騰不息,像民族的血管和動脈。”

新華日報·交匯點記者 馮圓芳/文 趙亞玲/攝