編者按:

今年全國兩會期間,習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。3月13日,李強總理在出席記者會并回答中外記者提問時表示,坐在辦公室碰到的都是問題,下去調研看到的全是辦法,高手在民間。

調查研究是謀事之基、成事之道。新時代、新征程、新偉業,江蘇在高質量發展中積累了哪些好經驗?解決了哪些新問題?日前,新華日報·交匯點新聞啟動《“蘇”式高質量發展“新三十六計”》全媒體采訪行動。記者踐行“四力”,深入全省36個基層觀察點調查研究、走訪問計,全面展示江蘇在高質量發展中繼續走在前列的生動實踐。

長江灘涂上如何建起一座“江上桃源”?偏遠的小鎮,為何能吸引近百名留學歸國人員、5000多名各類產業人才來此創業?為了探求小鎮蝶變之路,新華日報·交匯點記者來到南通市海門區臨江新區“爾灣小鎮”進行蹲點調研。

聚焦·課題:

不做化工,“新賽道”選什么?

臨江原名靈甸,圍水而墾之田也,是長江入海前沖積出的江灘平原。

4月底,記者一行漫步在海門臨江新區,玲瓏湖湖面波光瀲滟,藍天碧水交相映襯,一排排現代化的廠房鱗次櫛比,一幢幢科研小樓掩映在綠樹叢中。隔江相望,便是上海崇明。

海門臨江新區航拍圖,長江對面是上海崇明

“空氣好,環境美”是記者的第一感受,很難想象這里十年前是一片荒蕪的江灘,更難以想象這里曾經的定位是精細化工園區。

“新區剛成立時,這里一片荒蕪,但是看著江對面的上海和蘇州,我們意識到跨江融合的潛力,果斷暫停化工項目招商,改換賽道。”海門區政協副主席、臨江新區黨工委書記徐駿向記者介紹。

不做化工,還有沒有未來?新賽道選什么?這成了擺在新區面前的最大課題。

受美國爾灣小鎮的啟發,“大城小鎮”的概念進入臨江新區的視野。美國爾灣被譽為“世界宜居城市之王”“南加州硅谷”,周邊都是科技含量高的企業。“我們想要借鑒爾灣模式,打造中國小城。”徐駿說。

新區提出要站在上海看臨江,全方位對接上海,融入蘇南,打造令人向往的大都市衛星城。在產業布局上,呼應上海張江高新技術產業發展,圍繞生物醫藥主體產業,推動化工園向科技園轉型,臨江新區在長江邊開啟了國際化生態科技人文小城的探索之路。

百奧賽圖以創新技術驅動新藥研發、澳斯康生物生產出全球首款吸入式新冠疫苗原液……10年時間,200多家生物醫藥企業集聚在此,形成了涵蓋藥物中間體、原料藥、醫藥制劑、醫療器械等較為完整的產業鏈,集聚了百奧賽圖、澳斯康、益諾思等一批行業龍頭企業。

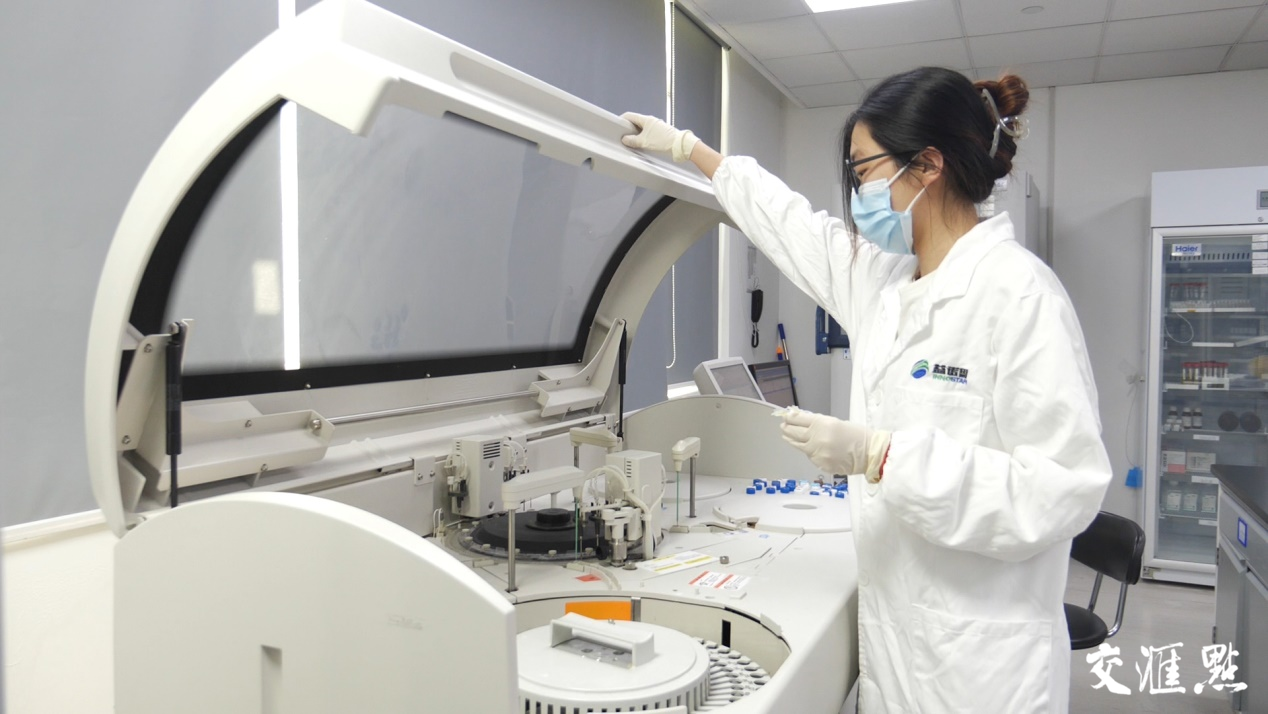

在生物醫藥科創園的益諾思生物技術南通有限公司,企業負責人帶領記者進入生產區域,透過參觀通道玻璃窗望去,員工們正聚精會神地操作設備、試管,進行著各種試驗。

益諾思的員工正在做試驗

作為最早入駐園區的企業之一,益諾思分部當時在上海嘉定和南通海門之間選擇了后者。該公司高級副總裁李華說,“我們企業從上海來到這個小鎮上,開了一個比上海規模還大的企業,我覺得這是長三角一體化最好的一個案例。”除了交通的便利之外,海門良好的營商環境,政府落實的一系列助企惠企政策,在李華看來才是最重要的。據悉,2022年,臨江新區全年工業應稅銷售增長69.6%,營利性服務業營業收入增長68.7%,高新技術產業產值占比達到94.1%,展現出強勁的發展勢頭。

行動·效應:

從“以人為本”到“江上桃源”

愛德華:“我現在有大把時間。我在gap year,你知道我在說啥吧。”

凱雅:“當然。”

……

在想文化公司IN空間里,駐地藝術家——國家二級演員、南京傳媒學院表演專業兼職教授馬艷正在和學生進行話劇《天窗》的排練,該劇不久將在園區內小劇場公演;劇場的隔壁,《為荷而來》的畫展正在展出,中午時分不時有人參觀。

馬艷正在和學生進行話劇《天窗》的排練

蹲點調研期間,最吸引記者的是這里的人文環境,書店、美術館、水邊的咖啡館、動漫公司里的滑梯以及正在排練的話劇,到處彌漫著文藝氣息。

“‘科技+人文’正是我們小城獨特的氣質。”徐駿介紹,“有工作,有生活,有文化藝術,有審美追求,通過這種環境再來激發年輕人的創造力,這正是小鎮的魅力所在。”

臨江十年之變,在徐駿看來,人才是發展的根本。而怎樣留住這些人才,則考驗著新區管理者的智慧。“以人的規劃為核心,實施空間規劃和產業規劃,將新區打造成江上桃源。”這是徐駿給出的答案。

堅持以人為本,打破傳統思維方式,樹立“工作即生活”的理念,充分思考人與空間、人與建筑、人與生態的關系。新區規劃建設了玲瓏湖運動公園、東布洲長灘公園等濱江生態景觀,加快配套商業居住、休閑娛樂、教育醫療、餐飲服務等功能性基礎設施,著力打造“1公里生活圈”,園區內羅森超市、瑞幸咖啡等受年輕人追捧的品牌隨處可見。藝術家街區、黑匣子劇場、美術館、健身房、卞之琳藝術館等,進一步滿足人才的精神文化需求。

產業和配套沿玲瓏湖畔展開

產業逐步走上正軌,打磨“城市氣質”提上議程。2019年以來,以動畫產業為先導,一批文化藝術、康養休閑、生態文旅等文創產業在這里找到適宜土壤。東布洲國際動畫孵化創作基地、東布洲藝術家孵化平臺、定格動畫、大師工作坊、畫龍動畫等文創項目紛紛落地。

在靈感罐頭影視科技有限公司,定格動畫導演張勐坐著滑梯從二樓下來。該公司集結了國內頂尖的定格動畫制作人,三位創始人去年底都從沈陽搬來南通定居了,拖家帶口,“光娃就有5個!從東北到這邊之后感覺機會特別多,大家都非常有干勁,有朝氣!”張勐笑盈盈地說。

如今的臨江新區,音樂、美術、新媒體、動畫產業等人才的集聚正帶動臨江新區區域人文水平的提升,東布洲國際動畫周、東布洲公共藝術設計大賽、文化沙龍、專業講座等各類活動不斷,“科學小城,江上桃源”的形象更加立體。

園區內的年輕人中午聚餐

“我們往返上海和海門的班車,現在很少有人坐了,大家都喜歡待在這里,這里特別適合年輕人做科研。”益諾思南通公司的木槿說。

調研·問計:

由化工園區向科技園區轉型有三大“密碼”

春風拂過江畔小城,吹來年輕人的歡聲笑語。

十多年的耕耘,臨江新區實現從一片灘涂、化工園區向科學人文小城的蝶變,創新發展理念逐漸成熟,科學小城雛形已成。“我們將進一步完整、準確、全面貫徹新發展理念,努力把臨江新區建成長三角地區的創新高地。”徐駿表示。在他看來,小城崛起的密碼有著這三條:

一、由化工園區向科技型園區轉型,瞄準生物醫藥、電子信息、新材料、文化創意等新興產業,全力打造“生態景區、科技園區、創業校區、高尚社區”四區融合創新園區。

二、以“產業+平臺+資本”的創新模式,構建產業鏈、創新鏈、人才鏈、資本鏈深度融合的產業生態。

三、以高品質的城市配套鋪設發展“新賽道”,打造長三角獨具特色的高品質科技人文小鎮,全面提升文化、醫療、教育、休閑等配套水平,留住高層次創新創業人才。

建言·啟示:

花大力氣做好“產、城、人”融合發展

去年,臨江新區“綠色發展、創新蝶變”三度登上央視新聞——小城的崛起,已被更多人看到。

在江蘇省社科院社會政策研究所副所長、區域現代化研究院副院長程俊杰看來,臨江新區“大城小鎮”建設在長三角一體化發展中,具有極強的創新意義。他認為,吸收上海等地創新資源的外溢,不僅有助于促進本地科技創業,形成新的經濟增長極,而且有利于完善長三角產業創新聯系網絡,帶動區域創新擴散和整體競爭力提升。“近滬地區與上海之間通過產業分工協作和創新溢出效應,能夠加快推動長三角高質量一體化進程。”

目前,江蘇不少地區都在緊盯上海的產業轉移,程俊杰認為,從市場主體的角度來說,推動產業轉移無非成本、資源、市場等因素驅動。作為承接方,一定要充分考慮本地的承接條件、充分評估可能的影響后果,比如,本地能否為承接項目提供足夠的土地、人才、資金、環境等要素支撐和產業生態支持,承接項目對于本地產業鏈“強鏈補鏈”和產業布局的完善是否具有重要幫助等。“吸引上海產業轉移,要將競爭焦點從政策優惠轉向營商環境,更加強調政策穩定性、可持續性和兌現度。”

生物醫藥科創園一角

海門臨江新區以人為本的發展理念,在程俊杰看來,非常有借鑒意義。人才是第一資源,從各地的發展實踐來看,資金、項目等跟著人才走已成為趨勢。人才的需求是多維度的,吸引、留住、用好人才除了要提供施展抱負的平臺和具有競爭力的薪酬待遇,還要有優美的自然生態、良好的人文氛圍、豐富的城市功能以及有利于人才生活、成長的制度環境等,因此,要花大力氣做好“產、城、人”融合發展這篇大文章。

策劃|潘青松 杜雪艷

統籌|劉海琴 王高峰

采寫|劉海琴

視頻|張琦

片頭包裝|張琦