【摘要】

習近平總書記在黨的二十大報告中指出,中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶,其中蘊含的天下為公、民為邦本、為政以德、革故鼎新、任人唯賢、天人合一、自強不息、厚德載物、講信修睦、親仁善鄰等,是中國人民在長期生產生活中積累的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀的重要體現,同科學社會主義價值觀主張具有高度契合性。走進《中國智慧中國行》,循著古語的一筆一畫,讓我們共同開啟一段探尋傳統文化和民族精神的旅途。

“任人唯賢”是一個貫穿中國古代社會的一種選人用人的理念和標準,它早已經融入到中國文化的基因當中。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央極其重視將馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合,“任人唯賢”的理念被賦予了新的時代價值與意義。

“任人唯賢”出自《尚書·咸有一德》其中一篇,相傳這一篇的作者是伊尹,這一篇的主要內容就是伊尹在歸鄉臨別之前再次勸誡太甲,希望他能夠做一個好的君主。他的核心思想就是最后兩句——“任官惟賢材,左右惟其人”,這里的“任”就是指任用,“賢”就是指有德。這兩句話合起來的意思就是說,任用官員要選擇德才兼備的人,左右輔佐的大臣也要選擇忠良之人。《尚書·咸有一德》就是“任人唯賢”這個思想詞源出處。

鄭玄在解釋《周禮·地官》時說:“賢者,有德行者。”“賢”字從“貝”,意思是國家有賢人,就像家中有財富一樣。在今天我們說到“任人唯賢”當中的“賢”字的時候,其實主要是包含著兩層意思,一就是有德行,第二就是有才能。

在中國古代,有多種人才選拔制度,對后世影響最深遠的選人用人制度是科舉制。各朝各代的科舉制都是德才皆考,就是除了行政能力的考核以外,都有考察德行的辦法。比如唐朝的科舉,要考察是否具備仁德的思想,是否具備賢良、忠誠、謹慎這樣一些官德。

中國共產黨成立以后,不同時期都賦予了“任人唯賢”非常具體的時代價值與意義。建黨之初,由于黨的力量薄弱,黨的人才工作以吸納為主,以工人尤其是有覺悟的工人為爭取目標。那么隨著人才需求越來越多,黨最重要的途徑就是自己辦學、自己培養人才。早在1921年8月,毛澤東等人就創辦了湖南自修大學,培養革命干部。

我們黨創辦的影響力最大最具代表性的培養人才的學校是抗大,也就是中國人民抗日軍事政治大學。她的前身是1931年我們黨在江西瑞金創辦的中央紅軍學校,1933年,她就更名為中國工農紅軍大學,這是中國共產黨創辦的第一所正規的軍事院校。1936年,歷經長征的“紅大”在陜西瓦窯堡重新開學,校名就更改為“中國抗日紅軍大學”,后來又遷址延安,改為“中國人民抗日軍事政治大學”。

1938年,毛澤東在六屆六中全會上就提出了“任人唯賢”的干部路線,這就是:“執行黨的路線,服從黨的紀律,和群眾有密切的聯系,有獨立的工作能力,積極肯干,不謀私利”。這一時期,黨對干部隊伍建設的重視和培養,為奪取新民主主義革命的勝利,為建立人民當家作主的中華人民共和國,為實現民族獨立、人民解放,提供了強有力的干部保證。在這個歷史時期,我們黨提出的“對黨忠誠、英勇善戰、不怕犧牲”的好干部標準,就是“任人唯賢”這種理念的一種生動體現。

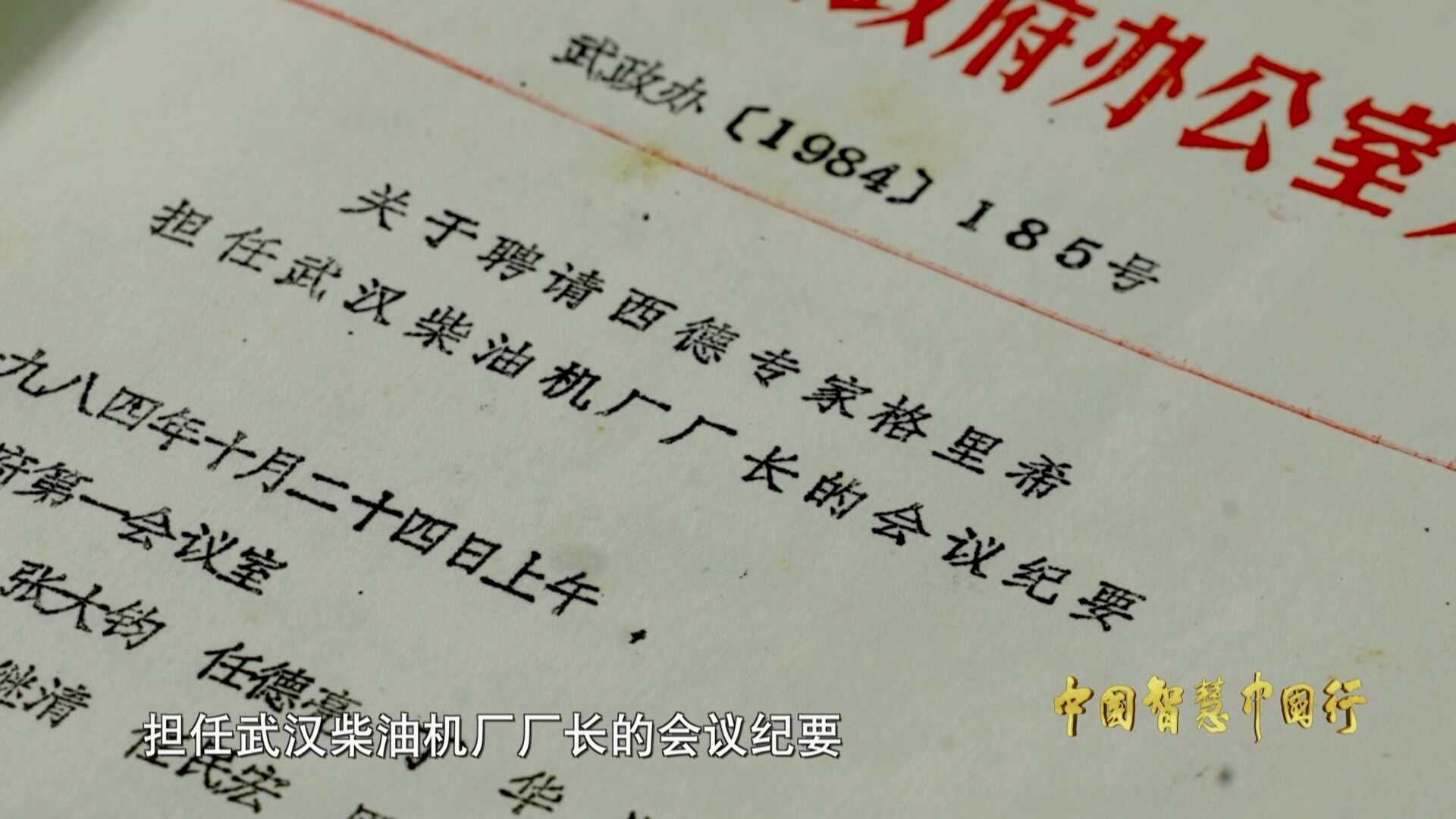

改革開放和社會主義現代化建設新時期,鄧小平把社會主義現代化事業中干部的基本標準概括為“四化”,也就是“革命化、年輕化、知識化、專業化”。后來,這一標準被寫入了中共十二大通過的黨章,成為改革開放時期好干部的標準。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央極其重視將馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合,“任人唯賢”的理念被賦予了新的時代價值與意義。習近平總書記指出:“選什么人就是風向標,就有什么樣的干部作風,乃至就有什么樣的黨風。我們要堅持正確的選人用人原則,真正把優秀人才聚集到黨和人民的事業中來。”

新時代好干部標準,總結起來就是二十個字——“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”。“信念堅定”是立身之本、“為民服務”是為政之道、“勤政務實”是履職之要、“敢于擔當”是成事之基、“清正廉潔”是正氣之源。黨的二十大報告明確指出:“堅持黨管干部原則,堅持德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢,把新時代好干部標準落到實處。”清楚地看到“任人唯賢”與黨的干部組織工作有密切的聯系。

“任人唯賢”、“選賢與能”的用人標準既是中華傳統文化的重要組成部分,也是中國特色社會主義制度和國家治理體系的重要內容。中國共產黨不斷賦予“任人唯賢”新的時代價值與意義,使之永遠保持活力、經久不衰,形成了鮮明的中國特色。為政之要,莫先于用人,把“建設堪當民族復興重任的高素質干部隊伍”這一重大任務落到實處,我們的事業將無往而不勝。