12月14日,江蘇省南通市通州區五接鎮老木廠村亮化工程的最后一盞路燈安裝結束并投入使用。寒冬來臨之際,路燈不僅照亮了周邊村民回家的路,也把一份冬日里的溫暖送到百姓心頭。值得一提的是,該工程由退休老干部擔任的網格長發起、攜手村賢共建,整個推進過程中,老木廠村儼然已成為村民共建共享共治的大舞臺,是通州區探索“五微工作法”的一個生動實踐。

近年來,通州區堅持把居民需求作為工作的出發點和落腳點,積極探索創新“五微工作法”,通過細劃“微網格”、點亮“微心愿”、建好“微陣地”、做實“微服務”、推動“微治理”,有效解決居民急難愁盼,以共建共治共享開拓基層治理新局面。

“無縫管理”實現服務“大效能”

“社區志愿者知道我一人居住,經常上門陪我聊天、幫我打掃衛生,給我送粽子、米、油、餃子等,還時不時帶我到小區里轉悠,與鄰居一起學習八段錦、一起聊天,讓我的晚年不再孤單。”家住通州區金新街道碧堂廟社區的吳阿姨洋溢著笑容說。

碧堂廟社區通過細分網格單元,做實“微服務”,推動“微治理”實現基層“無縫管理”。社區集結網格員力量下沉到樓棟里,為居民群眾提供精準高效的服務,做到群眾訴求在“家門口”解決,同時不斷改進服務方式,增強“小網格”治理強度,全面提升轄區網格化和治理精細化水平。

據了解,目前通州共有綜合網格1049個,微網格8506個,網格化覆蓋率達到100%;配備了專職網格員392名,微網格聯絡員8504名。每個網格按照“一網格一特點”,組建了“紅網格聯隊”“心格格服務團”等網格服務隊伍。

結合“到進訪”、網格每日走訪,持續開展 “進家門、知家情、解家難”活動,網格員們細心摸排,及時掌握困難群體、孤寡老人等居民生活狀況與心理情況,發放愛心聯系卡,建立個性化需求臺賬,讓實事辦到心坎上。

攜手共建托起群眾“幸福夢”

“太快了,才幾天時間,輪椅就送來了,謝謝你們的關心!”受助的家人握著志愿者的手一再表示感謝。家住碧堂廟社區的顧某,重度失能,生活不便,急需一輛輪椅,社區共建單位通州熱電有限公司第一時間購買了輪椅,送到家人手中,并囑咐有困難或是有需要可及時向社區反映。

社區具有群眾基礎,單位具有社會資源。通州區各社區根據資源共享、優勢互補、共同發展的總體思路,統籌轄區共建單位,建立共建項目、陣地共享、活動聯辦、志愿同行的“聯絡網”,借助共建單位的聚合力,社區將群眾需求制定成“心愿清單”。通過微服務、微陣地、微聯動幫助居民把“心愿清單”變成“幸福清單”,托起群眾的“幸福夢”。

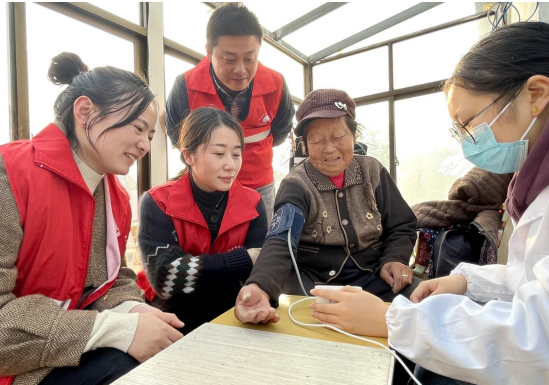

“奶奶,您的血壓偏高,平時要多喝水,清淡飲食。”石港鎮金莊社區每隔一段時間就會聯合醫務室組織開展健康義診志愿服務活動。每到一戶,志愿者與老人親切交談,詢問其身體情況和生活習慣,幫助老人擦桌、掃地、整理物品等。對于血壓偏高的老年人,志愿者還耐心地講解高血壓預防方法,叮囑他們注意飲食和作息規律,適當運動。

為民服務,體現于細微之處。通過充分發揮共建單位力量,增強了基層黨組織的凝聚力。幫弱勢群體點亮一個個“微心愿”,很好地激發了共建單位參與社區治理的積極性、主動性,同時也為居民解決眼前的“急難愁盼”。

搭建陣地激發治理“新活力”

“我有空就到便民志愿服務點看看書、讀讀報、鍛煉鍛煉身體,方便得很!”家住先鋒街道十六里墩村的張黎,對家門口的便民服務點非常的滿意。

近年來,十六里墩村聚焦群眾需求,依托黨群服務中心和紅網格之家,分別在四個網格內建設了便民志愿服務點,配備設置了休息桌椅、急救藥箱、雨傘、飲用水、打氣筒、充電器、工具箱等設施用品,同時設有讀書室、娛樂休閑的多元化功能室。愛心義診義診、清洗地毯、磨刀、管道維修、理論宣講等服務也通過便民志愿服務點走進網格,讓更多群眾享受到家門口的服務。

小陳是負責十六里墩村的快遞員,他每天多次往返于社區,對這里的情況了如指掌。他說,社區在小區設立的便民志愿服務點,提供熱水、充電寶、雨披等,讓人覺得很溫暖很貼心,自己也主動申請加入社區的志愿隊伍。

不僅僅是先鋒街道,通州區五接鎮也積極搭建服務陣地。通過設立微志愿服務分支服務點,發布活動訊息,方便志愿者知曉、參與,并通過與職能部門、行業協會合作,組建了應急救援、家電維修、食品藥品服務等專業微志愿者隊伍,有效提升志愿服務組織全方位公益能力。

“寒冬已經來臨,變化的是溫度,不變的是為群眾服務的熱度。”通州區文明辦科室負責人姜靜表示:“我們將積極探索創新‘五微工作法’,破解基層治理疑難雜癥,實現365天服務不打烊、關懷群眾從‘最后一米’到‘零距離’,形成黨建引領、志愿合力、群策群力的良好氛圍。”(作者:童軒、張林花、馬正祥、黃艷鳴)