【編者按】

今年是改革開放45周年。一路走來,長三角地區始終引領改革風氣,勇擔開路先鋒,保持著改革開放再出發的朝氣和銳氣,是我國經濟最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。習近平總書記在深入推進長三角一體化發展座談會上強調,要“樹立全球視野和戰略思維,堅定不移深化改革、擴大高水平開放”。

荔枝新聞尋訪多位“探路先行”的親歷者,從長三角看改革開放,通過他們個體故事與時代發展的交融,感受改革浪潮,聆聽奮斗回響。

從“姑蘇城東、水田洼地”,蝶變為“創新之城、非凡園區”,作為改革開放的“試驗田”,29年來蘇州工業園區拔節向上,成為世界看中國、看江蘇、看蘇州的重要窗口。聞名遐邇的“園區經驗”成為蘇州奉獻給中國改革開放和現代化建設的“三大法寶”之一。

蘇州工業園區是中國和新加坡兩國政府間的重要合作項目。它的起步比首批國家級開發區晚了10年,但后來居上,更實現了超越、騰飛的奇跡:用10年再造了一個新蘇州,用15年實現了“四個超千億”,用22年躍居國家級經開區第一,并連續保持了“七連冠”。

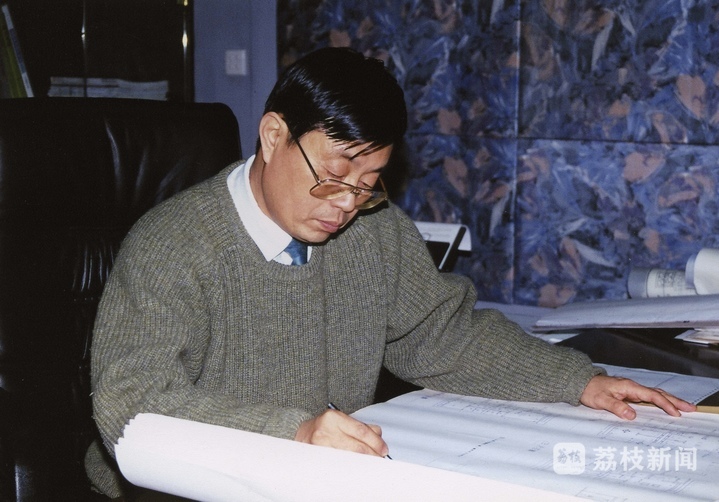

蘇州工業園區首任總規劃師時匡

時間撥回到1993年,蘇州工業園區進入籌備倒計時。彼時在蘇州建筑設計研究院擔任總建筑師的時匡被調任至園區出任總規劃師,并工作至退休。“規劃先行”是園區建設伊始就定下的“規矩”。他和國內外的同行一起,歷時一年多,編制了蘇州工業園區總體規劃,此后從總體到詳細,再到保障實施的一系列管理辦法,硬件和軟件并舉,保證了這項跨世紀工程的實施。

出任園區總規劃師的十多年,在時匡眼里是一段尤為難忘的日子,他眼見著曾經的洼地被建成了一座冉冉升起的新城,就像伴著一個呱呱墜地的嬰兒一路茁壯成長。“這里實現了二十多年前的想象,園區的未來依舊可期。”時匡說。

圖紙成了現實的模樣

蘇州工業園區規劃圖與實景圖對照

在蘇州工業園區的檔案館里存放著一張繪制于上世紀90年代的規劃效果圖。當年,園區總體規劃確立后,為了直觀形象地展現園區未來面貌,規劃師們委托專業繪圖人員,勾勒了一幅環金雞湖的遠景樣貌。

2023年7月5日,習近平總書記在園區考察時,展示中心內陳列的手繪規劃圖與園區實景對比圖吸引了總書記的目光,今昔對比,實景照片同規劃圖驚人地相似。“建筑的輪廓線、高低位置、景觀設計等都包含在了這張圖里,全過程實施了設計圖,所以才有了最后的效果。”時匡回憶。在那個視規劃為“紙上畫畫、墻上掛掛”的年代,蘇州工業園區充分借鑒了新加坡在城市規劃方面的成熟經驗,形成了從宏觀指導到具體操作的龐大規劃體系,并堅持“先規劃,后建設”“規劃即法”的原則和理念,極少對規劃進行結構性變動,從而呈現出“心想事成”的圖景。

蘇州工業園區建設初期

同時,園區還確立了“先地下,后地上”的開發建設方案,由此帶來的直觀體驗便是園區批復建設后的頭幾年里,似乎遲遲不見“成效”。“園區宣布啟動后,在國內外都產生了很大的影響,大家都想來園區看看成果,但來了以后,地面上幾乎沒什么建筑。”時匡說,“我們扎扎實實地從地下基礎設施做起,把管網、道路鋪設好后,再建設地面上的廠房、住宅和商業體等。參觀的人來,只能解釋規劃和前景。但過了幾年,地面上的建筑一下子全部起來了,并且是規劃有序的建筑,標準高得多。”

高標準建設也收獲了外界的高度評價。“我們1994年拿到的發展藍圖與園區現在的實際模樣十分接近,這在中國其他地區是罕見的!”三星電子(蘇州)半導體有限公司是進入蘇州工業園區的第一家外資企業,其黨委書記、副總經理李成春曾向媒體回憶。1998年4月,美國全國郡縣協會訪華團到訪園區,并在之后的訪問報告中提到,今后在介紹美國企業到中國投資時,將推薦蘇州工業園區作為首選投資地。

先行先試 產城融合

蘇州工業園區創建起始于上世紀90年代,那時許多地區在打造產業園區時普遍以工業集中區為建設思路,然而蘇州工業園區規劃的則是一個“由產業為主導,帶動人口集聚,帶動各項基礎設施建設的新型城市,一開始就把園區里老百姓的生活一起考慮了,而不單單是建設工廠,相當于當時別人還是1.0的版本,而我們直接大膽地進入了3.0階段。”時匡形象地解釋道。

蘇州工業園區分區規劃圖 受訪者供圖

正是出于這樣的規劃理念,翻看蘇州工業園區早期規劃圖,可以清楚地看到由不同色塊區分的土地開發功能,包括產業用地、居住用地及教育、娛樂、商業、醫療等各種配套設施用地。時匡介紹,在空間布局上,蘇州工業園區以一條由西向東的軸線與蘇州城主軸線相對應,商業區居于中心地帶,其南北兩側由內向外依次是居住區和工業區。

蘇州工業園區金雞湖東岸高層建筑群,和湖西岸的“東方之門”相對應,構成蘇州工業園區的中軸線,并融匯進蘇州城的中軸線。 受訪者供圖

29年來園區的功能分區持續優化,金雞湖商務區、陽澄湖半島旅游度假區、高端制造與國際貿易區、獨墅湖科教創新區等板塊發展方向更聚焦,產、城、人融合發展的生產生活生態圈日趨完善。

“園區在規劃設計上創造了很多第一,比如開創產業新城模式、開創國內首個景觀規劃,引進并率先實踐鄰里中心。”時匡說。不同于以往“馬路開到哪里,商業就開到哪里”的“蔓延式”布局,鄰里中心采取點-塊狀結構布局,以鄰里中心為圓心打造500米服務半徑,將商城、農貿市場、社區診所、書屋、便民站等服務設施集中起來,推出一站式服務。同時按照商業服務規律,相繼規劃了大于鄰里中心的商業服務中心,在園區中央打造中心商城,以更大規模、更多種類的商品,滿足不同人群的差異化、多元化需求。

在時匡看來,蘇州工業園區最鮮明的性格就是敢為人先、敢首創。在這片改革開放的“試驗田”上,一代代建設者們敢想敢干,在產業發展、科技進步、金融管理、環境保護、社會治理、人才培育、體制創新等領域不斷書寫下新的“第一”,持續輸出“園區經驗”。

經過規劃設計的蘇州工業園區中央商務區遠景,可以清晰地分辨出不同層級高度的建筑區域。受訪者供圖

超前定位與耐心的藝術

如今,蘇州工業園區正向著世界一流高科技園區整裝再出發,已集聚起生物醫藥相關企業超2300家、納米技術應用相關企業超1100家、人工智能相關企業超1500家。

新興產業茁壯成長的背后,是園區的超前謀劃。時匡記得,早在規劃伊始,園區的產業定位就瞄準了高科技產業。2006年園區開始重點規劃、引導和培育生物醫藥、納米技術應用、人工智能三大戰略性新興產業,搶占未來產業競爭的制高點。

超前的產業布局也體現在了規劃的嚴謹計算和開發建設的“三思而后行”中。為了保證工業、住宅、商業用地占比的科學性,園區的初代規劃師們結合產業發展、人口增長等實際及預測情況,反復推演測算,形成最終規劃圖紙。“在開發建設方面,園區做了周密的考慮,在保證規劃大框架不變的前提下,我們根據產業結構的升級調整,逐步有序地實施開發建設。”時匡回憶,金雞湖沿岸10公頃的土地是園區規劃用地中“最珍貴、最具標志性的地塊,整整‘藏’了20年。”隨著園區現代工業迅速發展,在經過一系列城市設計和項目認證后,該區域才啟動開發建設。2015年8月,位于金雞湖西岸的“東方之門”封頂,幾年后,東岸的“國金中心”落成,園區現代化新城的樣貌愈發清晰。

獨墅湖科教創新區入口,其規劃特色是園區內所有高校、研究所不設圍墻,公共設施融入城市,全民共享。 受訪者供圖

“高科技產業一定有高素質的教育科研作為支撐,我們就在園區獨墅湖邊上規劃了一個25平方公里的高教園。”時匡說,高教園參照國外形式,不設圍墻,面向社會開放。如今,這里已發展成為獨墅湖科教創新區,成為蘇州工業園區的主要創新策源地,面積較最初規劃時擴大了一倍多,5000余家創新型企業、33家高校、15家科研院所齊聚,技術、資本、人才等創新要素涌動在52平方公里的土地上。

“蘇州工業園區是改革開放的窗口,透過這個窗口,我們吸收借鑒了包括新加坡在內的國外先進經驗,通過與實際情況相結合,一點點描繪出園區今日的樣貌。”時匡說,作為“探路先鋒”的蘇州工業園區將借鑒來的經驗消化、吸收、再創作,一步一步把看不見的“水下石頭”變成河面上的“航標”。退休后的時匡,仍在用鏡頭記錄著園區一點一滴的變化,他期待著這片將夢想變為現實的土地能創造出更多奇跡。通過這扇窗口,高水平展示中國式現代化園區新圖景。

荔枝新聞記者/李愛 剪輯/楊雨薇 包裝/周勝男 奚宇 何君瑋