戰勝敵人,不僅要靠槍桿子,也要靠筆桿子。在中華民族生死存亡的緊急關頭,新四軍和華中抗日根據地的廣大文藝工作者,拿起筆作刀槍,痛斥侵略者的罪行,熱情謳歌全民抗戰,形成了以救亡圖存、爭取民族解放為主題的抗戰文藝。慷慨昂揚的歌聲、喜聞樂見的地方戲、朗朗上口的墻頭詩,起到了鼓舞士氣、凝聚民心,激發愛國與革命熱情,乃至瓦解敵人的巨大作用。在以鹽城為中心的蘇北抗日根據地,文藝匯聚成一股不可阻擋的洪流,激發出強大抗日救亡能量,對促進抗戰勝利發揮積極作用。根據地多種形式謳歌、鼓舞抗戰的新文化運動,在歷史上留下了濃墨重彩的光輝印記。

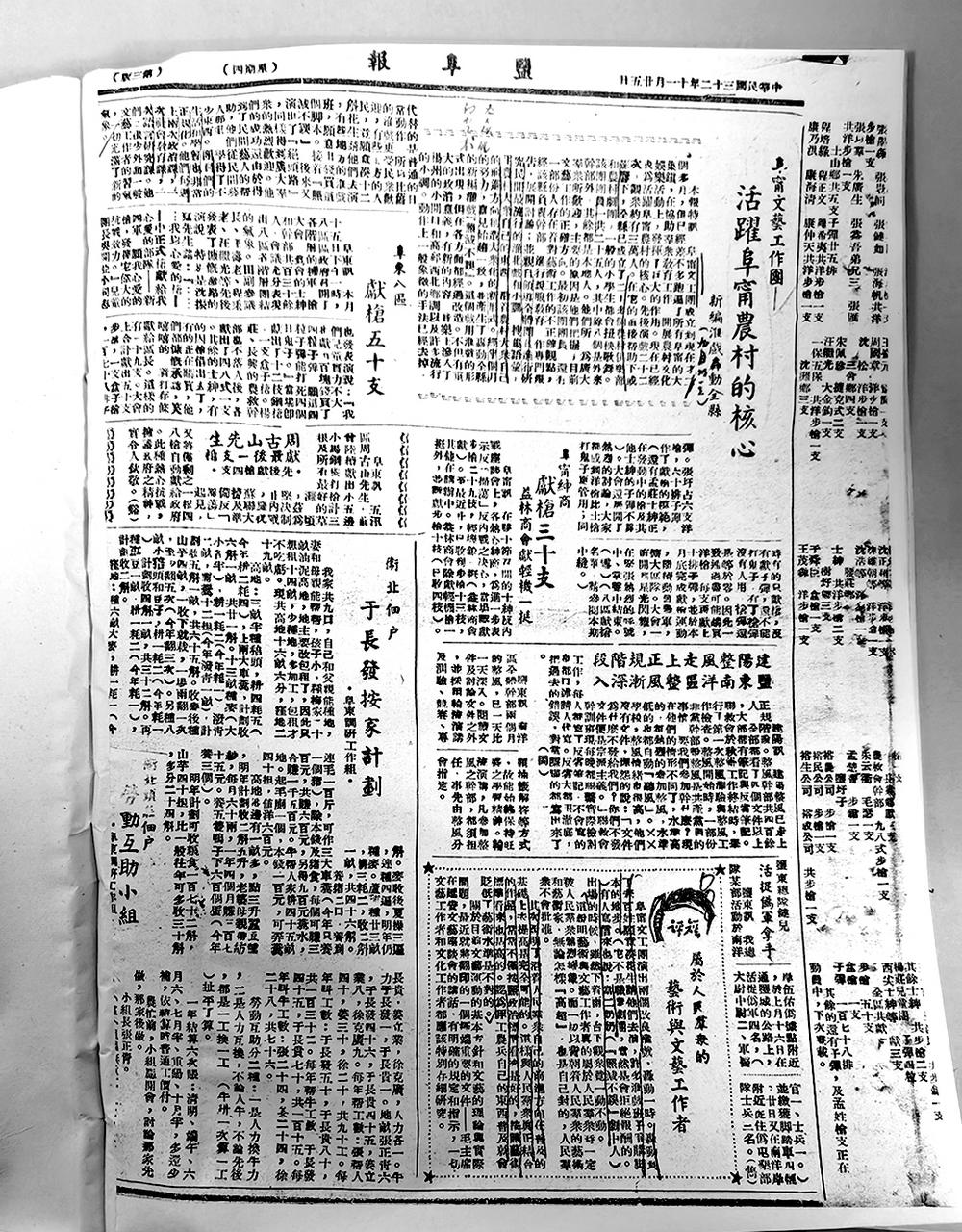

1942年,鹽阜地委創辦了面向黨政軍干部的地委機關報《鹽阜報》,1943年又創辦了面向社會大眾的《鹽阜大眾》報,報紙上經常刊登各類文藝宣傳作品。

牢記囑托 一件旗袍,映照歲月不改的人民情懷

在新四軍紀念館第四展廳的展櫥內,擺放著一件灰白色旗袍,旗袍面料素雅純凈,黑色鎖邊針腳細密,裙擺褶痕仍清晰可見。12月3日上午,習近平總書記在鹽城考察新四軍紀念館,在這件文物前佇足觀看時,紀念館館長仇金標向總書記講述了這件旗袍主人公王海紋以身殉國的動人故事。

在抗日烽火的艱難歲月,為堅持敵后抗戰,度過困難時期,爭取最后勝利,新四軍各部隊響應黨的號召,加強黨的一元化領導,創建抗日民主根據地,厲行精兵簡政,實行減租減息,發展地方經濟,繁榮文教事業,壯大地方武裝,增強了同華中人民的血肉聯系。

為了培養文化藝術人才,在劉少奇、陳毅等人親自關懷和領導下,新四軍創辦了“魯迅藝術學院華中分院”(簡稱華中魯藝)。作為新四軍的藝術搖籃、華中抗日根據地的文化堡壘,華中魯藝在短暫的辦學時間里,吸引了無數中華好兒女從海內外奔赴鹽城。他們傳播革命真理,鼓舞抗戰斗志,凝聚革命力量,用青春鑄就了鐵軍的精神大廈,用熱血譜寫了一曲曲紅色的生命之歌。

1941年7月,日偽軍對鹽阜地區發動大“掃蕩”,在鹽城建湖縣北秦莊,奉命轉移的魯藝二隊師生遭到200余名配備重武器的日偽軍包圍,丘東平、許晴、李銳、王海紋等30多位師生,寧死不屈,壯烈殉國。1942年,陳毅在《本軍抗戰殉國將校題名錄書端》中提到:“又如丘東平、許晴同志等,或為文人學士,或為青年翹楚,或擅長文藝,其抗戰著作,馳譽海外,或努力民運,其宣傳動員,風靡四方。年事青青,前途詎可限量,而一朝殉國殞身,人才之損失,何能彌補。言念及此,傷痛曷極!”

天下興亡、匹夫有責。在那個戰火紛飛的年代,無數進步青年,懷揣報國之志,告別家鄉親人踏上征途,在血與火的淬煉中,為崇高的理想奉獻青春甚至生命。百年接續,廣大青年正勇敢肩負起時代賦予的重任,志存高遠,腳踏實地,努力在實現中華民族偉大復興的中國夢放飛青春夢想。

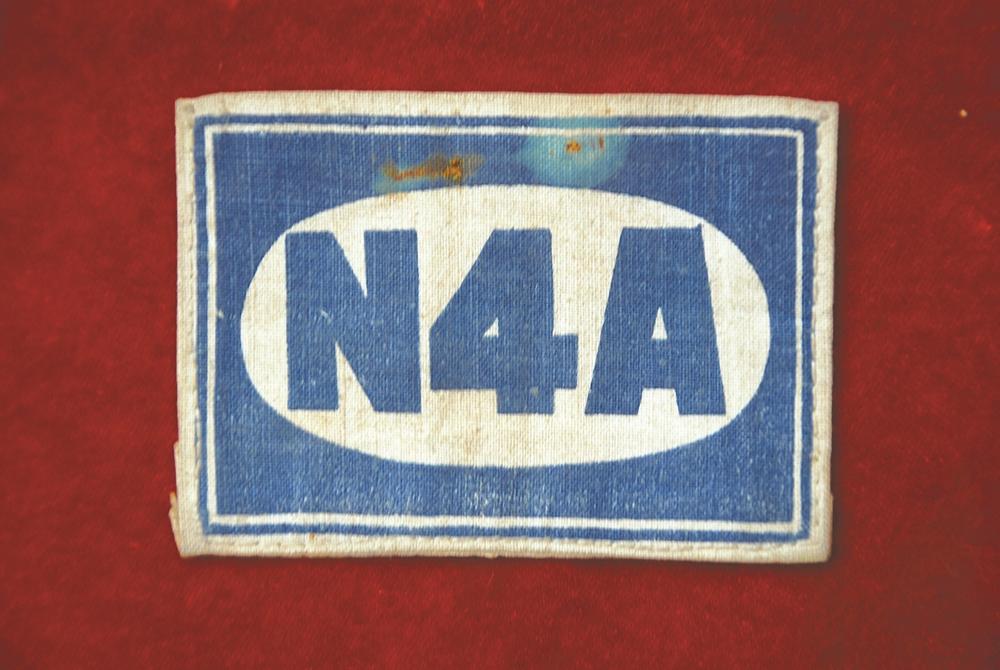

圖為新四軍佩戴時間最長的一款“N4A”臂章。“N4A”是英文“new fourth army”的縮寫,由新四軍內文化名人、華中魯藝美術系教授莊五洲、許幸之設計。

紅色印跡 抗戰文藝,凝聚民族復興的磅礴力量

1941年1月,新四軍軍部在鹽城重建,鹽城成為華中敵后抗戰的指揮中心。一方熱土,吸引著來自全國各地的抗日志士和熱血青年,在文化統一戰線旗幟下,賀綠汀、許幸之、范長江、阿英、戴萬平等黨內外知名文化人士紛紛從重慶、上海、香港等大后方或敵占區輾轉來到以鹽城為中心的蘇北抗日根據地工作,與新四軍部隊文化工作者密切團結,形成了文人薈萃的局面。

蘇北抗日根據地將政治統戰與文化統戰巧妙結合,推進了生氣勃勃、極富特色的文化統一戰線的形成。以文化為紐帶,把文人學者、開明士紳、社會名流匯集到一起,吟詩作詞,步韻唱和,詩文會友,抒發愛國激情,弘揚民族正氣,增進共產黨人同蘇北士紳名流、愛國文化人之間的了解、情感溝通和信任團結,達到共同團結抗戰的目的。

1942年,極具特色的蘇北“文化村”在阜寧賣飯曹村建立,眾多文化人相對集中于一個區域,開展文化學習、交流、創作等活動,這是一個文化創新之舉,在其他抗日根據地絕無僅有。由文化村,又派生出一個全新的文化統戰組織——湖海藝文社,雅集蘇北開明士紳、社會名流、學者文人,以詩文為載體,求精神之趨同,通過文化凝聚力,打開蘇北團結抗戰之局面。

湖海藝文社成立后,陳毅特意作長詩《湖海藝文社開征引》發表于1942年11月5日的《鹽阜報》。詩中,陳毅“興會淋漓至”的興奮之情溢于言表,同時抒發了“豪氣貫日月,英風動大地”的壯闊情懷,并且鼓舞各階層文化人士在抗日工作中“斗爭在前茅,屈伸本正義。此中真歌哭,情文兩具備”。

在蘇北抗日根據地,新四軍部隊和地方文藝工作者,以音樂、戲劇、美術、文學、舞蹈、民間文藝等多種形式開展文化藝術活動。文藝活動形態豐富多元且貼近群眾,通過獨特的藝術感染力,吸引廣大軍民參與其中,充分彰顯了根據地深厚的文化積淀,凝聚起同仇敵愾、抗日衛國的向心力。

鹽阜大地,紅色資源星羅棋布,全市有128處以烈士名字命名的鎮村,248處紅色遺址,1.8萬余名革命烈士長眠于此。

感恩奮進 守正創新,傳承昂揚奮進的革命精神

歷經革命烽火洗禮,彰顯城市英雄本色。

步入新四軍紀念館傳承廳時,習近平總書記在128處紅色烈士鎮村圖前停下腳步。鹽阜大地,紅色資源星羅棋布,全市有128處以烈士名字命名的鎮村,248處紅色遺址,1.8萬余名革命烈士長眠在這片大地。

先烈們就像一座座豐碑,永遠屹立在鹽城歷史的坐標里,又像一盞盞明燈,始終照亮著鹽城人民前進的道路。“在抗戰年代,新四軍的文化具有先進的政治屬性、鮮明的戰斗底色和廣泛的群眾基礎,在今天依然具有超越時空的強大吸引力和感召力。”鹽城新四軍研究會常務副會長劉小清說,“賡續好這份紅色基因,必將成為我們建設強富美高新鹽城的強大精神動力。”

文化是城市的根與魂,是推動高質量發展的重要內容與內在動力。鹽城堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,以實現人民對美好生活的向往為出發點,注重以文化人,注重以文興業,注重文化賦能,不僅實現文化自身繁榮,也帶動經濟、社會等整體繁榮。

與時代同行、與人民同心,近年來鹽城文藝創作屢登高峰,淮劇《小鎮》獲得國家文華大獎,曲藝《愛我你就抱抱我》獲得國家群文最高獎“群星獎”,雜技《猴·西游記》在美國林肯藝術中心連續商演27場,城市的文化根脈正薪火相傳、生生不息。

到城市書房和閱讀空間品讀書香,去休閑廣場和小劇場看一場精彩的文藝演出,在數字文化的“云端”盡享各類文化資源……在鹽城,公共文化服務正以“潤物細無聲”的方式,浸入肌理,提升著一座城市的文化品位。目前,全市11家文化館、11家圖書館、14家博物館、6家美術館、134家鎮級綜合文化站、2375個村級綜合文化服務中心,均免費向市民開放。

做優公共文化服務,促進文旅深度融合,全市公共文化服務工作堅持推動均等化、品質化、數字化、特色化發展,堅持以人民為中心的工作導向,始終把群眾需求放在服務首位,著眼城市空間更新發展,持續優化文旅資源配置,不斷完善公共文化服務體系。

在全球文化思潮激蕩和意識形態的博弈中,只有真正做到以人民為中心,書寫人民的喜怒哀樂和精神追求,才能在社會主義文化建設中展現強大偉力。在鹽城這塊紅色熱土,廣大干群堅持以習近平文化思想為引領,深刻感悟共產黨人的初心使命,傳承革命精神,激發創業熱情,強化“勇挑大梁、多作貢獻”的責任擔當,以建設更多新時代的“宋公堤”,讓發展的實績更有“溫度”,讓人民的幸福更有“質感”。