生態文明體制改革是全面深化改革的應有之義。作為全國唯一的部省共建生態環境治理體系和治理能力現代化試點省,江蘇以習近平生態文明思想為指導,穩步實施生態文明體制改革,持續深入打好污染防治攻堅戰,以高品質生態環境支撐高質量發展。

江蘇臺記者鄭偉:煙波浩渺、山水相依,走在南通五山濱江片區,隨處可感受水清岸綠的美麗風光。近年來,南通五山地區經過一系列改革和保護治理,迎來滄桑巨變,成為濱江親水的城市客廳,吸引不少市民和游客來到這里擁抱大自然,樂享長江沿岸好生態。

南通市民吳湛告訴記者,從小就生長在長江邊,以前港口沒有搬遷,刮風天氣家里門窗都不敢開。這幾年的變化是最大的,一步一景,我們就生活在幸福的花園里。

攝影愛好者吳為民告訴記者,第一次在濱江地區拍到江豚是2019年,當時目測只有三頭;到今年,同時出現的江豚最多達到12頭。

作為曾經全國最大的進口硫磺集散地之一,過去的五山片區“化工圍江”問題突出,港口產業效能低、污染大,江畔環境臟亂差。2016年起,南通堅決落實習近平總書記“共抓大保護、不搞大開發”重要指示精神,全面實施五山地區濱江片區生態保護和修復工作。

狼山旅游度假區管理辦公室黨政工作局局長胡志剛說,一是體制機制改革,五山地區原來屬于崇川區管理,為了從更高層面統籌推進這個項目,市委、市政府從2017年開始,將整個五山地區統籌到市級層面進行規劃建設。第二是從工程項目建設推進的角度,市里統籌了規劃、建設以及各方面的力量,壓茬推進,所以在兩年時間內就將10.8平方公里的森林公園全面打造完成了。

長江南通段沿岸的“蝶變”,正是江蘇以改革之力,推動長江經濟帶發展的鮮活縮影。沿江化工企業關改搬轉、污水管網加速建設、入河排污口溯源整治、“十年禁漁”扎實推進……一項項舉措對癥下藥、系統施治。如今長江干流江蘇段水質連續6年保持Ⅱ類,115個通江支流斷面水質優Ⅲ比例達100%,長江江蘇段生態環境質量發生了轉折性變化。

作為經濟大省,如何以高品質生態環境支撐高質量發展,同樣是改革的關鍵一環。

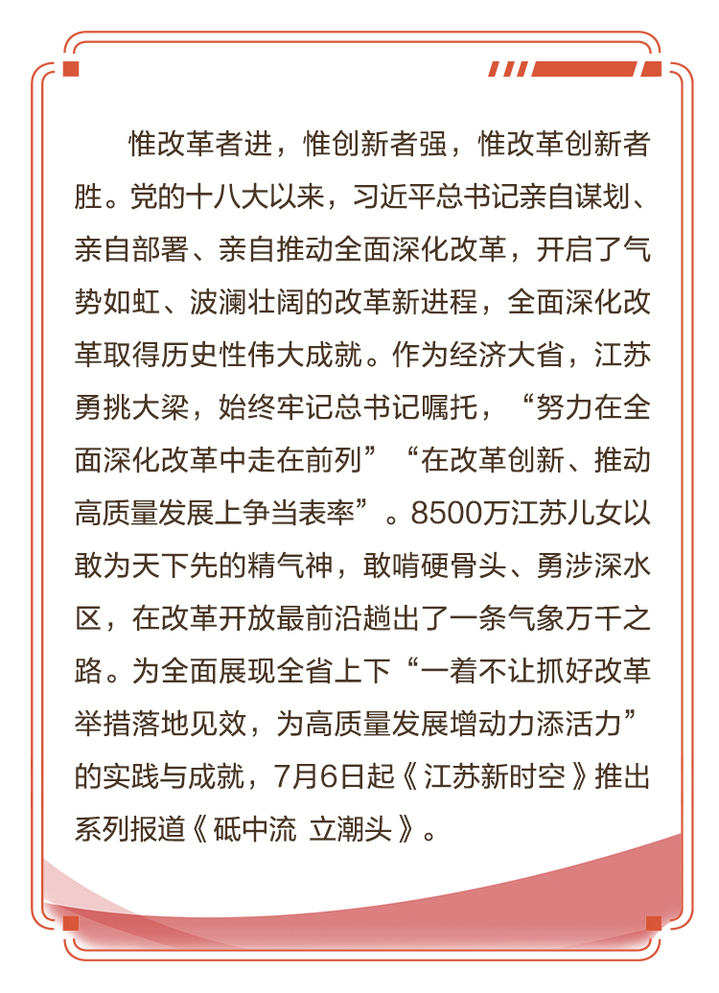

長期以來,不少中小企業、個體經營戶面臨“治污要賠、不治要停”的兩難困境。2020年,江蘇在全國率先推出“綠島”項目,按照“集約建設,共享治污”的理念,新建了一批針對廢氣、廢水及固體廢物處置的共享治污基礎設施。在無錫濱湖區胡埭工業園的集中噴涂中心,一個個機械零部件,隨著自動涂裝流水線,有序進入無塵車間。現場環境干凈整潔,聞不到油漆味。能有如此大的變化,得益于當地“綠島”項目的建設。

無錫市濱湖區集中噴涂工業“綠島”項目負責人鄭柯文告訴記者,2022年,建成這個“綠島”項目,將周邊近百家有噴涂需求的企業連接起來集中服務。采用了最先進的石墨烯復合材料技術,實現了尾氣端揮發性有機污染物零排放,目前“綠島”一年能處理30萬件。

截至目前,江蘇已投資213億元,建立“綠島”187個,惠及3萬多家中小企業,破解中小企業治污與發展難題。這一做法被寫入國務院印發的《“十四五”節能減排綜合工作方案》。

黨的十八大以來,江蘇牢牢把握部省共建生態環境治理現代化試點省重大機遇,以改革之力,探索實現發展和保護協同共生的新路徑。

深化體制機制改革,大力推進生態環境系統“垂管”改革,組建污染防治攻堅戰指揮部,壓緊壓實生態環境保護“黨政同責、一崗雙責”。

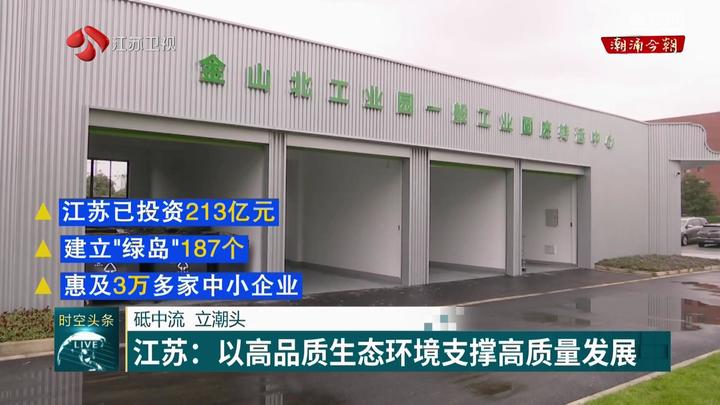

織密織牢法治體系,堅持把改革經驗納入到《江蘇省生態環境保護條例》,先后制修訂生態環境領域地方性法規、規章15部,發布生態環境地方標準114項、數量居全國前列。

堅持改革創新集成,實施與減污降碳成效掛鉤的財政政策,率先對重點傳統行業項目進行綠色低碳先進性評價,在全國率先推出“環保貸”“環保擔”等綠色金融產品,為企業節約融資成本約2.8億元。

如今,美麗江蘇,綠意盎然。2023年,江蘇PM2.5濃度33微克/立方米,連續3年達到國家空氣質量二級標準;國考斷面水質優Ⅲ比例達92.9%,連續2年達到優級水平,太湖連續16年實現安全度夏,上半年首次達到良好湖泊標準;記錄物種數8842種、同比增加1939種;人民群眾對生態環境滿意度連續五年超過90%。

江蘇省委黨校副校長、教授李宗堯說,黨的十八大以來,江蘇深入貫徹習近平生態文明思想,積極發揮省部共建優勢,充分調動全省各地各部門的創新活力、改革動力、協同合力,構建最嚴格制度、最嚴密法治、高水平保護生態環境的示范區。堅持完整準確全面貫徹新發展理念,在生態環境治理體系和治理能力上形成一批創新性、引領性的“江蘇經驗”,總體環境質量達到新世紀以來最好水平,以高品質生態環境支撐高質量發展。

(江蘇廣電總臺·融媒體新聞中心記者/鄭偉 俞銘義 路明杰 龔丹 姜晨光 徐靜瑄 編輯/胡超)