愛情是什么,每個人都有不同的答案,有攜手并進,有相濡以沫,更有你有一個心愿,我用一生默默支持的理解和接納。

生活中,更多的是平凡夫妻,沒有轟轟烈烈,更多的是,平淡之中自有深情。

慈善夫妻

丈夫兼職代駕8年收入拿去做慈善 妻子默默支持

鹽城市55歲的田士華,白天是一家單位的專職駕駛員,晚上也會不時出來兼職代駕。等待難免煎熬,天熱也在所難免,這樣辛苦,他卻一堅持就是八年。

他做代駕,并不是為了自己。

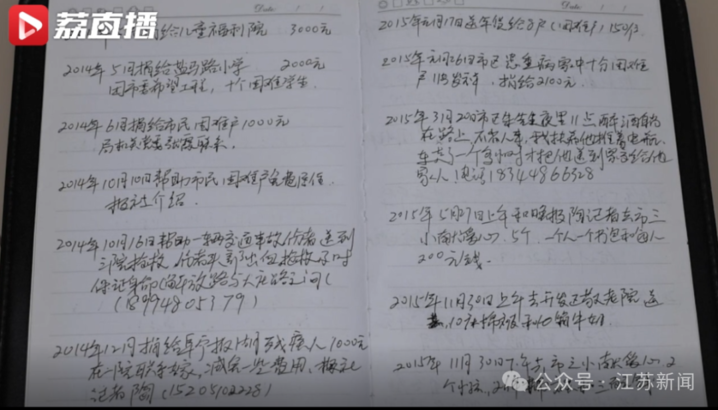

不管何時到家,妻子王吉芬總會留門等著田士華。一盤青椒土豆絲,一碟糖蒜,妻子已為他準備好夜宵,清淡又可口。吃完飯,田士華打開賬本,習慣性地記錄下一晚上的收入,5單,能掙100多元。“這是我對孩子們的承諾,我答應資助他們每年的學費、生活費,我就用代駕賺的錢來給他們。”

8年來,他代駕5500多次,收入近16萬元。這筆錢沒有一分花在家里,全部用來資助貧困學生、幫助孤寡老人。妻子王吉芬也知道,他這樣做跟他童年的經歷密切相關。

田士華幼時遭遇家庭變故,自3歲起就跟著爺爺奶奶一起生活。8歲時,奶奶因病去世,12歲時,爺爺也走了,他就在社會上過著流浪的生活,得到了許多人的幫助,靠著吃“百家飯”長大。“有時候沒吃的,鄰居家看到我這個孩子很可憐,就給我米飯,或者包子、油條。我心想,社會上這么多人幫助我關心我,等我有能力的時候,我要像他們一樣幫助社會。”田士華說。

田士華肯吃苦,做過修理工、瓦匠,后來學了駕駛,當了一名司機。他熱愛他的工作,也曾見義勇為救過人。1994年,田士華經人介紹認識了妻子王吉芬。“我們是冬天相親的,當時我穿的羽絨服,袖口還臟不拉嘰的。我丈母娘當時說到底是家里沒人打理,如果父母在的話,相親也不可能穿成這樣就出來。”

但妻子卻相中了他,覺得他很勤快,每個辦公室都打掃得很干凈。“還有一點打動我,就是全靠他自己在老家蓋了一座房子。”王吉芬說。

結婚那天,田士華抱著妻子哭了。妻子說:“他感動了,終于自己有一個家了。”

婚后的田士華,里里外外都是一把好手。1996年,他從媒體上得知有孤兒需要社會捐助,決定伸出援手。而那時他們的小孩剛剛出生,他也才轉為正式工,500塊錢已經是一筆巨款,他怕老婆不理解就沒告訴她。田士華將工資交給妻子,悄悄留下出差補貼,這也是那幾年他資助孩子的主要經濟來源。

“后來報紙上開始宣傳了,她無意間翻到報紙,說你怎么在外面還資助小孩子。我說,當別人有困難的時候,我就想到當年的我自己。”田士華說。

王吉芬說:“才開始我不贊成,但是想想,算了隨他去,反正我認為他這個人比較學好,又不打牌又不干嘛的,就是比較顧家的一個人。”

鄧山興是田士華夫妻資助的第71個孩子。初一時,鄧山興的父親出車禍去世,母親離家出走,她跟著爺爺奶奶生活,家庭十分困難。她的情況通過教育部門被田士華夫妻知曉。

“他們就盡量多給我一點關心和關懷,節假期的時候,也會帶我去買新衣服,過年的時候也會給我買很多好吃的,開學也會準備很多文具類的東西。”鄧山興說。去年,鄧山興考上了大學。趁著假期,王吉芬時常上門,跟她聊聊學習和生活。“女孩子在成長期間,會有很多不懂的地方,而且媽媽也離她而去,各方面我也稍微指導她。”

資助的孩子多了,金錢上的壓力隨之而來。田士華在妻子的支持下,做起了代駕。“我知道他在搞公益活動,我認為他做得比較好,所以我也比較支持他,因為他幫助別人,就相當于幫助我們自己,這樣也是一件開心的事情。”王吉芬說。

2017年,田士華成立了鹽城世華愛心公益慈善服務中心,吸引了許多志愿者加入,幫助的人也越來越多。一家人的善舉,發展成為一群人的公益事業。

如今,鹽城世華愛心公益慈善服務中心由最初16個人發展到2260名志愿者。志同道合的伙伴多了,公益項目一個接一個,田士華更忙了。 “我說聲內心話,我有點對不起她,因為經常在外面做公益,陪伴她的時間就很少。”

截至2023年底,田士華帶領團隊開展志愿服務的總時長超過10萬小時,服務范圍覆蓋20多個社區。江蘇好人、江蘇省“最美家庭”等榮譽也紛至沓來。

王吉芬說:“我只希望他能一心一意為大家,我照顧好自己的小家,讓他沒有后顧之憂,讓他更好地去幫助更多的人,需要幫助的人。”

田士華說:“只要我有能力,有一口氣,都要把公益做下去。”

平凡質樸的愛情,沒有海誓山盟,也不轟轟烈烈,卻在相互扶持中奉獻愛心,溫暖了這個世界。

“植物工廠”合伙人

從生活伴侶到事業伙伴

在南京國家農創中心,有一座2560平方米的“植物工廠”,這里的守護者是一對夫妻,用他們自己的話說,他們是從白領轉型做的農民。

盛夏,“植物工廠”內生機盎然,這里沒有土,只有循環不斷的水源,宛如流水線工廠。放眼望去,滿眼油油的綠,讓人心生涼爽和喜悅。

丈夫朱峰說:“這些年有她的陪伴,我覺得我的事業才能走到現在。”

妻子宋娜則說:“兩個人的感情,沒有太多的轟轟烈烈,就像他們正在做的農業一樣,生機勃勃。”

夫妻倆雖然是相親認識,但也是一見鐘情。2011年,大學畢業后在上海新國際博覽中心工作了三年的朱峰,決定回老家江蘇徐州創業。此時,在老家徐州做了幾年綠化工程的宋娜,也正打算自己干。兩個人在朋友的介紹下相識。

第一次見面,宋娜和朱峰就有種似曾相識的感覺,兩個人有聊不完的話,經常是早上開始聊,一直聊到晚上。

認識短短一個月,兩個人就認定了彼此,并且決定一起打拼一番事業,就連想創業的行當也都不約而同地想到農業。宋娜之前在工作中與農業打過不少交道,朱峰的初衷則跟從小的經歷有關。朱峰說:“自己從小在農村長大,靠著父母在農業上的收成,供自己去城市里讀書工作,所以有農村情結,而且國家政策也越來越引導青年回到農村去創業。”

從農業技術服務做起,為此需要下鄉調研的兩人經常一人一臺電動車在徐州周邊鄉村跑。隨著業務擴展到下屬各個縣及周邊地區,他們又騎上摩托車,方便遠行。

當時,徐州銅山縣有很多人種黃瓜,但是黃瓜得了一種有“黃瓜癌癥”之稱的霜霉病,夫妻倆嘗試了各種各樣的方法終于幫助農民解決了問題。兩人分工明確,宋娜負責公司的管理和對外合作等,朱峰主要做項目做技術,在宋娜看來,夫妻創業最好的優勢在于可以放心把后背交給對方。

2018年,朱峰接觸到國外的一種水培蔬菜技術,他很看好這種新興設施農業的潛力,和宋娜商量想做水培“植物工廠”,但是前期投入巨大,第一筆啟動資金就要400萬元,而那時他們新婚不久,孩子剛出生,房子也還沒有買。

朱峰清楚地記得,當時宋娜的反對意見很大,事業穩步發展、家庭剛剛起步,這時候做這么大的投資會把家庭置于風險當中。朱峰于是一而再再而三地反復和她講這個項目的前景,最終宋娜慢慢接受了這個項目。

想法統一后,兩口子拿出了所有積蓄,還向父母和親戚借了錢,來到南京國家農創中心開辦起“植物工廠”。然而創業之初并不順利,當時水培蔬菜在我國剛剛興起,水培肥料只能從以色列、荷蘭等國家進口,由于物種和土壤的差異,植物長勢并不理想。

面對著急的宋娜,朱峰相信,難代表著在走上坡路,困難是短暫的,他們選擇的這個產業沒有錯。兩個人除了自己研究摸索,又專門從福建農林大學高薪聘請了一位種植領域的專家來研究肥料配比,包括應該如何配營養液、水應該怎么流動、肥料如何供給、溫度和光照如何控制等,控制好蔬菜生長最主要的指標,蔬菜的安全生產也就有了可能。

就這樣,他們慢慢摸索出了門道,擁有了自己的核心技術,“植物工廠”也從第三年開始盈利。現在,這里可實現生菜、菠菜等六十余種菜類育苗,以及茄果類、常見花卉、中草藥等各類種苗育苗。與傳統種植方式一年4茬相比,“植物工廠”一年可以收獲22茬。現在,他們已經在四川開始建設“植物工廠”。

回首十幾年的創業生涯里,夫妻二人遇到了很多困難,但是有了雙方的陪伴和支持,也有了支撐下去的理由。創業的過程中,他們又迎來了第二個孩子,共同的事業和追求也讓他們更能相互理解、彼此包容。去年,夫妻開始試水林下種植馬齒莧,頭茬就實現了豐產。今年他們又成立了科技研發公司,帶領附近村民一起生產銷售馬齒莧包子、馬齒莧烤腸等系列產品。

夫妻倆說,植物和愛情一樣,都需要細心呵護和耐心培養。他們已牽手走過18個年頭,相信經過精心澆灌,生活和蔬菜瓜果一樣,都會結出豐碩的果實。

朱峰說:“一路走來,我們兩個人相互扶持,這個是非常不容易的,所以很珍惜我們現在的感情。”

宋娜說:“一路上跌跌撞撞,有高光時刻也有低谷時刻,好在彼此能夠相互扶持、相互鼓勵,也希望未來一輩子都能夠這樣幸福地往下走。”

面塑達人

二見鐘情相愛三十年 創新傳承面塑技藝

在江蘇鎮江,有一對愛捏面塑的夫妻陳斌和張娟。今年是他們相識三十周年,陳斌給妻子準備了一份驚喜。“這是我用了一個月的時間做的一幅花團錦簇,希望我們的愛情能夠面面開花春風拂面。”

他們的愛情故事要從三十年前的那個夏天說起。當時張娟到北固山附近游玩,遇到一位賣面塑的老先生,得知老先生是陳氏面塑的非遺傳承人,而且家就在附近之后,從小就熱愛雕塑的張娟來了興趣。

“他說他們家做這個從清末期就開始了,到他已經第幾代第幾代了,他就跟我這樣談,我就提出能不能到你家去看一看,老人家也挺熱情說可以。”

老先生家中形形色色的面塑讓張娟驚嘆不已,在這里,她見到了老先生的兒子陳斌。雖然當時沒有太多交流,但命運的齒輪已悄然開始轉動。一個月后的朋友聚會中,兩位年輕人再次相遇。

就這樣,兩人二見鐘情陷入愛河。經過兩年多的相處,1997年5月1日,他們邁入婚姻的殿堂。

在陳斌的帶領下,張娟也全情投入到面塑中。揉、捏、搓,再用小刻刀點、劃、雕,張娟很快就掌握了制作技藝,并將雕塑手法靈活運用到面塑中。

“比如這一幅《悟空》作品,身體包括開臉的方式,還有悟空的頭發,都是以雕塑手法去雕刻而成。再看悟空的衣服和他身穿的鎧甲這些裝飾物,都是以面塑手法一層層疊加穿上去的,所以說雕塑是以減法,而面塑是以加法的形式相結合。”

在夫妻倆看來,面塑并非簡單捏捏面團,工筆畫、雕塑、篆刻等,都跟面塑技藝有關。但是隨著時代發展,和色彩艷麗、造型多變、容易保存的手辦沒法比,傳統技藝如果沒有創新,無法長久地延續下去。

陳斌暗下決心,只有創新融合現代審美,吸引年輕人的關注與參與,才能夠讓優秀的傳統文化,不在自己的手中斷代。

張娟提出,要創新發掘它的實用性,將這門技藝融入到更多職業中去。“比如中式面點、翻糖、裝飾版畫、手辦、場景制作等,這一系列可以讓從業者增加收入,并且體面地生活下去,才能更好地傳承這門技藝。”

為此,張娟認為,應該進行開放式創新,將自己的獨門絕技拿出來教給更多的人。同時,與更多面塑人進行技藝交流,共同提高。可這遭到了陳斌父親的極力反對,因為“陳氏面塑”向來有“傳內不傳外”的規矩,制作技藝不允許外傳,張娟陷入進退兩難的境地。

此時,陳斌義無反顧地站了出來,多次與父親溝通交流,“我就跟父親講,只有去交流、擴大影響力,讓人家愿意來學,才能推動它的發展。你固步自封、閉關自守,不教、限制別人的學習,對發展是不利的。”

“為了勸說老父親,那個時候他下功夫了,弄了一桌菜跟老父親坐下來邊喝邊聊,推動他的情緒,再加上母親的神助攻,慢慢就談下來了。”張娟回憶。

得到父親的同意后,夫妻二人尋訪省內外的面塑大家,虛心求教,學習各家專長。張娟還專門前往中國美術學院等地進修,將現代元素融入到面塑制作中,她還獨創出了面塑鏤空技藝。

“現場我們反復去做實驗,不知道做了有多少次,終于把鏤空的面塑燈籠做出來了,不但透光好而且質感特別舒服,只要不是人為破壞,它結實度還是可以的,應該說我們是首例做面塑鏤空燈籠。”

目前,他們經常走進學校、單位、景點,現場教授面塑技藝。夫妻倆成立了面塑工作室,向更多手藝人傳授面塑技藝,產品也擴展至中式面點、西點烘焙、手辦制作、立體裝飾等多個領域。

因面塑結緣,相愛三十年,共同為面塑技藝的傳承而努力。陳斌表示,他們在一起的每一天,是平凡的,也是甜蜜的。