- 來源:現代快報全媒體

- 編輯:余爽

- 時間:2024-08-20 17:54:25

醫師,一個平凡而又偉大的名字,為挽救生命,他們潛心專注;為照看病人,他們時刻不怠,這便注定了這份工作的忙碌與辛勞。而在夫妻檔的醫生家庭中,這樣的忙碌更是雙倍的。2024年8月19日是第七個中國醫師節,在節日到來之際,現代快報記者走近8對夫妻醫者,他們共同承擔著救死扶傷的神圣職責,在忙碌中平衡著工作和生活,互相理解和支持。

一家兩代醫師,完成“仁心”的交接

丈夫:路華 江蘇省人民醫院神經外科主任醫師

妻子:王秀麗 江蘇省人民醫院婦科主任醫師

學醫,于路華和王秀麗而言,是比較順其自然的事,“我母親是一名婦產科醫生,成長在這個環境下,耳濡目染也就有了學醫的念頭。”在路華看來,最巧合的是母親曾是婦產科醫生,而妻子也是婦科醫生。正因為這“美麗”的巧合,多年來路華的母親也時常對王秀麗進行醫學上的指導、啟發和幫助,根據多年的臨床經驗,給出最好的治療途徑。“在母親的眼里,我們永遠是孩子、是學生,通過言傳身教,母親也希望把自己好的經驗傳給我們。”路華告訴記者。一家兩代都是醫師,完成了“仁心”的交接,家里長輩也常和路華夫婦說,這是一份苦中有樂的職業,能體現人生的價值,也能收獲最大的幸福感。如今,路華和王秀麗早已在各自的專業領域獨當一面,他們用各自的技藝為患者解除病痛,在詮釋醫者的虔誠使命、奉獻擔當的同時,恪守“以德為先”的宗旨和“家風”。

將“慎獨”作為兒科醫生一生的必修課

丈夫:李濤 南京醫科大學附屬兒童醫院腫瘤病區主任

妻子:程銳 南京醫科大學附屬兒童醫院新生兒醫療中心主任

每一個小生命的健康,都關系著一個家庭的悲歡。因為同樣喜歡孩子,程銳和李濤選擇報考南京醫科大學兒科系,畢業后一同留在了南京醫科大學附屬兒童醫院(南京市兒童醫院)。如今,程銳是新生兒醫療中心的主任,李濤則是腫瘤病區的負責人,兒童語言表達能力不足,兒科是著名的“啞”科,因此兒科人需要加倍地認真嚴謹和付出,雖在不同科室,但同為兒科醫生,他們理解彼此,也互相扶持。“2004年的時候我有機會去加拿大進修,考慮到當時孩子小,所以內心有很多顧慮。但李濤跟我說‘你放心去,孩子留給我照顧’,在他的支持下,我在2006年和2012年,分別去加拿大進修新生兒危急重癥的臨床救治。這段時間,全部都是他照顧孩子。”程銳說,2009年李濤前往北京兒童醫院進修腫瘤外科,而她也鼎力支持,“那段時間我剛剛回國不久,正在科室把國外的先進技術用于臨床,又要照顧家庭,的確非常辛苦。”

從醫幾十年,程銳和李濤都覺得對孩子有所虧欠,“女兒小時候常說自己是‘單親家庭’的孩子,因為很多時候爸爸媽媽只能一個人陪著她。醫生是一個‘付出型’的職業,我們對家里的照顧確實太少。”哪怕遇到很多難處與不易,他們也從未對自己選擇成為一名兒科醫生而后悔。對于這個職業肩負的責任,夫妻二人總能達成共識,“‘慎獨’是我們作為兒科醫生一生的必修課。作為一名NICU(新生兒重癥監護病房)的醫生,我工作在無陪病房中。即使是在他人看不見、聽不到的地方,也要始終保持嚴謹和自律。同樣,李濤是腫瘤外科醫生,兒童腹部腫瘤的臨床表型特別個體化,每一臺手術和圍手術期的管理都需要傾情付出大量的時間和精力,對家長情緒的安撫是每天的功課,更彰顯醫者仁心。每當幫助孩子們重獲新生的時候,那種自豪感和喜悅感都讓我們深感這一切都是值得的。”程銳笑著說。

夫妻攜手,幫助骨折老人順利康復

丈夫:芮云峰 東南大學附屬中大醫院創傷骨科主任醫師

妻子:李滎娟 東南大學附屬中大醫院老年醫學科副主任醫師

髖部骨折高發于老年人,因其具有高致殘率和致死率,被稱為“人生最后一次骨折”。東南大學附屬中大醫院創傷骨科主任醫師芮云峰在2016年牽頭組建了老年髖部骨折多學科綜合診療協作組(MDT),致力于幫助老年骨折患者提高生活質量,協作組的建立,離不開各個科室的幫助,更離不開芮云峰的夫人的支持。

在產生建立協作組的念頭后,芮云峰第一時間與同院工作的夫人——老年醫學科副主任醫師李滎娟進行了商討。憑借多年工作經驗,李滎娟知道老年人的病情往往都很復雜,多學科合作,才能提供最完整的治療方案。李滎娟告訴記者,她常常在家給他答疑解惑,也會邀請科室的專家定期授課,幫他了解內科知識。

在多方支持下,協作組敢于挑戰的病例也越來越多。一名92歲的老爺子突發髖部骨折,入院后,芮云峰發現他的心肺功能也存在問題,多學科合作為老爺子進行了術前調理,助力手術成功完成,術后護理也迅速跟上,幫助老爺子順利康復出院。

芮云峰與李滎娟自大學相識,畢業后又在同一家醫院工作,已經培養出了相當的默契,這份默契也從工作延伸到了生活中。芮云峰是外科醫生,經常要做手術,李滎娟會在這種時候照顧好家庭。“他是在手術臺上救人,作為醫生,我能理解這份忙碌,我們看到患者一天天好起來,就覺得值得。”李滎娟笑著說。

難得相聚,餐廳變成“會診室”

丈夫:王雷 南京市第二醫院湯山分院肝病四科主任醫師

妻子:張小玉 南京市第二醫院腫瘤和血管疾病介入二科主任醫師

同在一家醫院工作,卻不常見面;同在一個屋檐下,卻是“時差生活”,而這就是王雷和張小玉日常生活的真實寫照。雖然同是肝病醫生,但因為在不同院區工作,兩個人忙的時候甚至好幾天見不到面。“如果兩個人輪著上夜班,又或者臨時搶救病人沒有回家,生活在一起的我們甚至一周都見不到面。”張小玉說,一家人難得在一張桌上吃飯,患者病情是飯桌上永恒的話題,于是餐廳就變成了“會診室”。夫妻倆總能說著說著立刻進入角色,開始商討治療患者的最佳治療方式,“我倆在家討論病例經常會吵起來。比如說有個病人病情比較嚴重,治療也不太理想。我們在討論的時候觀點不一樣,就爭得面紅耳赤。”雖然工作會“吵紅臉”,但在生活中張小玉和王雷也是互相支持。在張小玉的朋友圈里,常能看見王雷忘情地吹著薩克斯,張小玉將其稱為“家里的文藝直男”,可是談起丈夫的愛好,張小玉也是滿滿的支持:“我們醫生日常工作壓力大,有點愛好也是一種解壓和放松方式。”

互相“開小灶”,給予患者更全面的治療

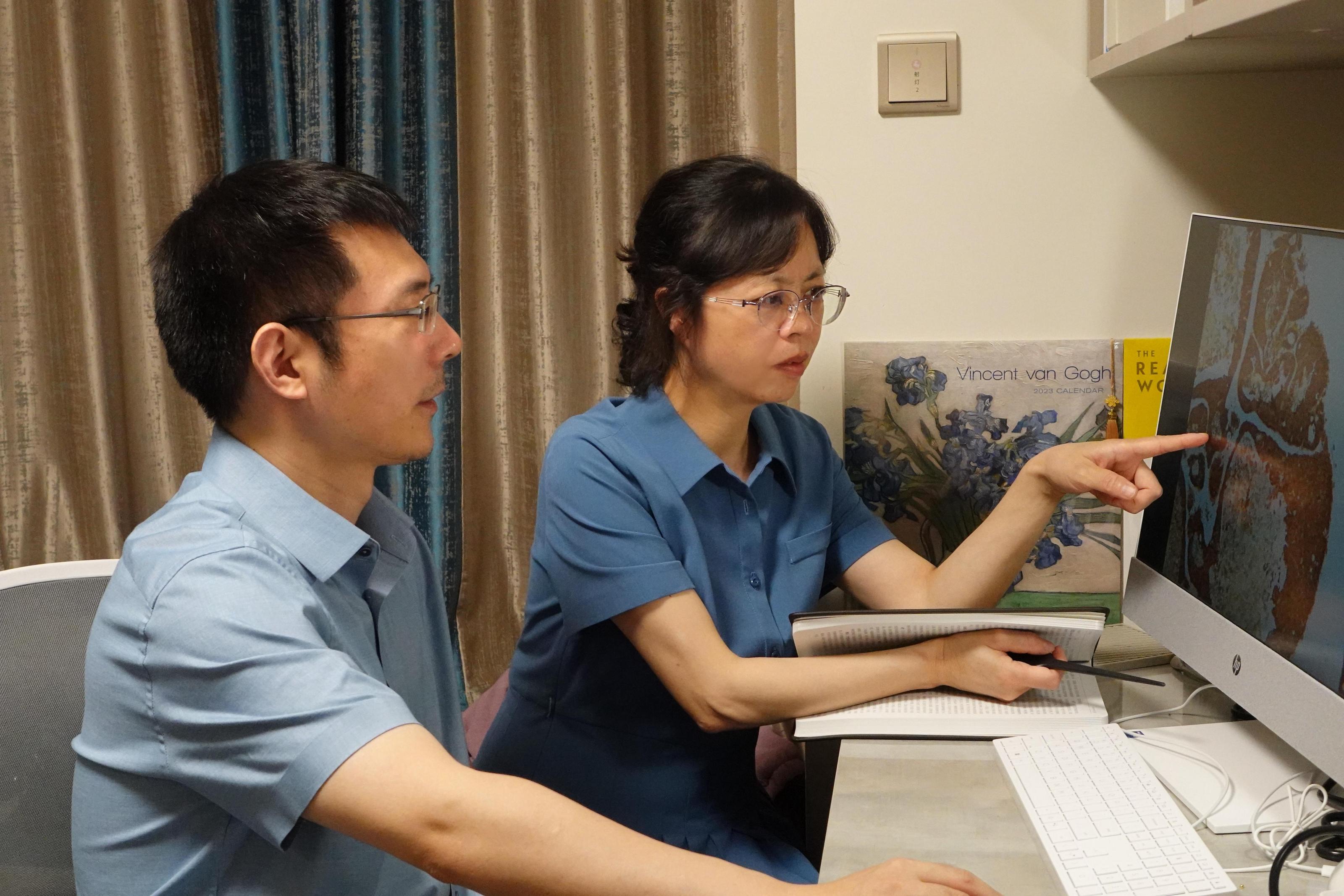

丈夫:董文 南京市中西醫結合醫院眼科主治醫師

妻子:郭雨雅 南京市大光路社區衛生服務中心全科醫生

也有很多夫妻醫生,分別在不同的醫院工作。南京市中西醫結合醫院眼科主治醫師董文和南京市大光路社區衛生服務中心全科醫生郭雨雅在大學結緣,投入工作后,雙方雖然在不同的醫院和崗位,但依然保持著很強的聯動。

作為全科醫生,郭雨雅管理著不少慢病患者,“糖尿病、高血壓患者容易出現眼底病變,遇到復雜的病變,我就會拿起手機問一問他。”對于全科醫生而言,很難做到各科精通,為了幫助患者更好地解決眼部問題,她幾乎每天都會咨詢董文。“這個患者是否需要用藥?”“下一步要進行什么治療?”郭雨雅會根據董文的建議,完成治療的“閉環”。“我們幫患者篩查問題,更要解決問題,解決不了,可以轉診到上級醫院。”多年來,凡是經手的患者,她總是“一管到底”,關注其后續治療,做到連續性照護。

在工作中,董文有時也會向郭雨雅求助。一名眼眶周圍疼痛的患者來到眼科就診,檢查后卻沒有發現問題所在,究竟是怎么回事?“人體往往是牽一發而動全身,眼眶疼并不一定是眼睛出了問題,也有可能是頸椎病或鼻竇炎等其他疾病引起,她是全科醫生,這些知識都是她教給我的。”董文笑著說。完成工作后,二人常常一起交流病例,互相“開小灶”,知識互補帶來的成長,幫助了患者,也成了二人的共同話題。

工作中的黃金搭檔,生活中的默契伴侶

丈夫:費宗奇 江蘇省中西醫結合醫院普外科主治中醫師

妻子:姚天琦 江蘇省中西醫結合醫院消化科中醫師

相比于大部分伉儷醫師的“從校服到婚紗”,費宗奇和姚天琦的愛情來源工作中的日久生情。費宗奇是在獲得“江蘇工匠”稱號的王建華主任的科室,而姚天琦所在的科室,是國家中醫優勢專科建設單位,同在優秀的環境中,兩個人都被科室主任敬業、認真的態度感染,以高度的責任心和積極的態度面對繁忙的工作。

作為同行,雖然忙的時候兩三天見不到面,但對于這對年輕夫妻來說,兩個人同一職業“挺好的”,平時聊工作上事也非常容易明白對方的點,而夫妻間的理解和默契總能轉化成救死扶傷的能量。“因為我倆專業差不多,門診中遇到的問題,我會向他請教。他也會幫我分析,有什么能進一步完善的、有什么不到位的,他認為我做得正確或不正確的地方,我們都會拿出來討論。”姚天琦笑著說,在她看來,費宗奇就像她的“場外參謀”,他們都為了更好地幫助患者而不斷努力著,“醫生這個職業有太多的無奈,但對我們倆來說,能成為醫生、幫助更多患者,是一件很驕傲的事。”

在繁忙與溫情之間的“雙醫家庭”

丈夫:王彬 東南大學附屬中大醫院腎內科副主任醫師

妻子:何偉 江蘇省省級機關醫院消化內科副主任醫師

同為醫生,但不在一家醫院,王彬和何偉的生活總是“你在這兒的病房忙碌,我在那兒的手術室里奮戰”。“忙碌”不是“雙醫家庭”的唯一標簽,很多時候因為壓力大,他們不自覺地就會將工作中積累的負面情緒帶回家中。“每天我們會遇到各種情況的患者,滿腦子都在想什么樣的治療方案,能讓患者更快更好地痊愈。身體上的疲勞加上精神上的壓力,有些時候內心煎熬,就會將小情緒帶回家。”何偉坦言,即使偶爾會有小摩擦,“好在都能理解,小脾氣一過還是互相安慰,給對方打打氣。”

24小時隨時隨地待命已是常態,盡管忙碌的工作無法實現花前月下的浪漫,但王彬和何偉卻擁有平淡生活里的“小確幸”——兩個人都愛吃美食,尤其喜歡一起做飯。忙起來的時候只能隨便扒一口飯,因此他倆更珍惜在一起做飯、吃美食的時光。此外,他們還擁有兩個“小棉襖”,孩子們因為爸爸媽媽可以幫助很多人治病而感到驕傲。不過,當學校有需要爸爸媽媽共同參與的活動時,他們因為工作不能陪伴,孩子也會有點抱怨。“醫生比較辛苦,我們也希望患者能夠多多理解,這樣的‘雙向奔赴’會讓我們干勁滿滿!每當看到我救治的病人痊愈了,就感覺之前的辛苦付出不算什么。”何偉說。

你在前方守護,我在后方堅守

丈夫:倪昊 泰康仙林鼓樓醫院急診醫學科醫師

妻子:劉利 泰康仙林鼓樓醫院兒科醫師

一個是兒科醫師,一個是急診醫學科醫師,雖然同在泰康仙林鼓樓醫院工作,倪昊和劉利卻肩負著不同的責任。目前,劉利正在青海支援基層醫院工作,而讓她能夠義無反顧前去支援,正是因為倪昊的大力支持,“我一直都有一個情懷,就是到國家需要我們的地方去。青海的醫療相對欠缺,兒科醫生也很少,作為醫生,我希望能用自己的專業所學,幫助更多當地的孩子。丈夫理解我也很支持我,他讓我放心去,家里有他照顧。”工作空閑之余,劉利和倪昊就通過視頻,聊聊工作、聊聊生活。一條條簡短的囑咐,寄托了對彼此的牽掛;一句句簡單的“平安”,寬慰了對彼此的擔心。屏幕兩端是牽掛、是理解、是支持、更是相濡以沫。雖然醫生這個職業意味著付出、辛苦、奉獻,但兩人從未后悔過,積極向上、笑對人生是他們的人生信條。“在青海的支援工作,要克服高原反應,工作中也肩負著很多責任與壓力,雖然困難很多,但看到自己治療的當地患有癲癇的小朋友甜甜地喊我‘嬢嬢’、收到診治小朋友送我的水果、看到一個個腸梗阻患兒逐漸康復,我感覺很有成就感。”正是對醫生這個職業的熱愛,劉利也影響、感染了下一代,“我經常會告訴我的兩個孩子,別的地方的小朋友生病了,那邊沒有好的醫生,媽媽去幫他們看病,讓他們盡快康復。孩子雖然小,但他們也會理解,還說自己長大了也要當醫生!”

他們在忙碌中平衡著工作和生活,互相理解體諒,牽手度過別樣的“醫者”人生。在漫漫行醫路,他們用攜手奮進的堅持演繹著浪漫,他們用心照不宣的堅守詮釋著默契,他們并肩作戰堅定踐行著擔當。今年醫師節,把這份屬于醫師的獨特浪漫送給他們,把最真摯的祝福送給每一位醫者。

現代快報/現代+記者 劉峻 張宇 梅書華