一片歷史文化街區,一座城市的縮影。

近日,習近平總書記在江蘇省蘇州市考察。總書記來到平江歷史文化街區,了解歷史文化名城保護情況。

目前,江蘇有國家歷史文化街區5個,江蘇省歷史文化街區56個,各有特點,活色生香。

現代快報派出多路記者探訪,推出走讀文脈·江蘇歷史文化街區系列。

第一期,文脈君將帶您分別走進蘇州平江歷史文化街區和南京朝天宮歷史文化街區。

這兩個歷史文化街區都和城市的文脈緊密相關,城市的歷史就是街區的歷史,城市有多悠久歷史文化街區就有多悠久。讓我們一起走進它們,感受文脈悠遠,文質彬彬。

平江歷史文化街區

“君到姑蘇見,人家盡枕河。”大江大河的水勢至此漸平,于是有了“平江”這個細膩婉轉的名字。這也成了江南溫潤如水的寫照。

多維立體沉浸式感受

平江歷史文化街區

平江歷史文化街區位于蘇州古城東北隅,東起外環城河,西至臨頓路,南起干將東路,北至白塔東路。它是唐詩里江南水鄉畫卷的活態樣板,也是非遺、美食聚集的網紅打卡地。

蘇州是什么味道?在這里,你可以從色香味多維度沉浸式感受。當地居民和游客一起欣賞蘇州評彈表演,體驗雕版套色印刷的桃花塢木刻年畫,品嘗臨河小店里的傳統蘇式風味和網紅咖啡甜點。

“說不盡蘇州好風光”“青磚伴瓦漆,白馬踏新泥”……無論是評彈《蘇州好風光》《楓橋夜泊》《太湖美》,還是蘇州話網紅歌曲《聲聲慢》,都將吳儂軟語的江南味道唱進了人們心里。

“評彈是有著400多年歷史的一張文化名片。弦索叮咚的評彈聲,清晰地勾勒出江南的細膩與溫和。”蘇州評彈團彈詞演員張怡晟說,平江歷史文化街區的“江南小劇場”是評彈演出進校園、進社區、進歷史文化街區的其中一個點。

小橋流水人家,粉墻青磚黛瓦,在這里相伴相生。漫步于平江路,五步一登,十步一跨,不知不覺間經過了好幾座古橋,也“穿越”了好幾百年。整個街區共有大小橋梁48座,是蘇州橋梁分布最為密集的地方之一。橋有平有拱,造型不一,年代跨度很大。一代又一代人的匆匆步履,在這里跨時空“疊加”。

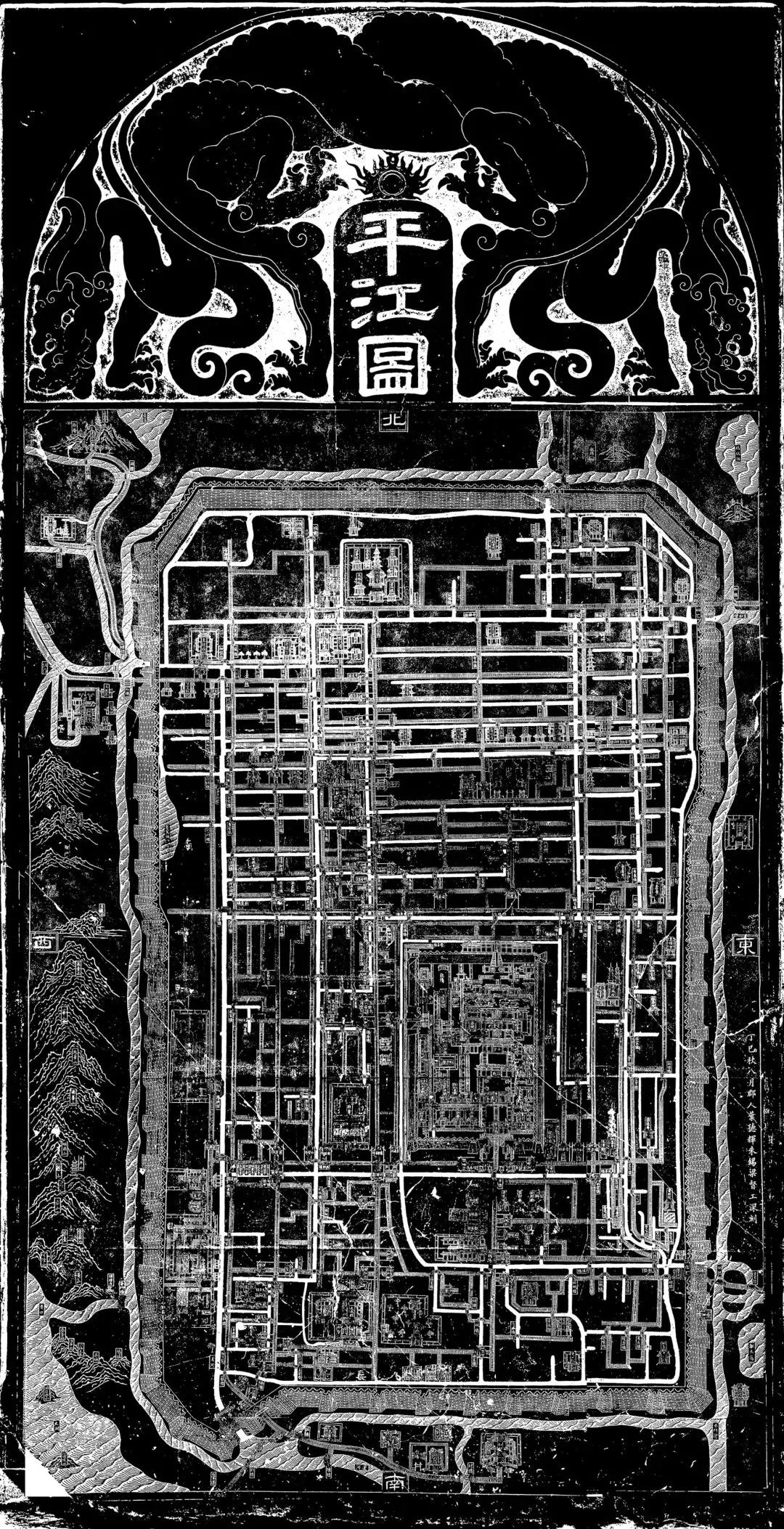

南宋古地圖為你“導航”

裊裊炊煙升騰在時光里

2500歲平江路,和蘇州古城同歲。蘇州碑刻博物館藏有一塊南宋《平江圖》石碑。平江路南入口處的碑亭中,也有這塊石碑的副本。用這份千年古地圖做“導航”,你會為時空的平行交織而感到錯愕:街區基本延續了唐宋以來的街坊格局,大部分街巷、河道、橋梁的名稱能一一對應。

平江歷史文化街區內現存有世界文化遺產耦園,全國重點文物保護單位2處,省市級文物保護單位18處,控制保護建筑45處、普查新發現文物點70處,眾多老建筑,古橋、古井、古樹、古牌坊散落其中,是蘇州古城迄今保存最完整的歷史文化保護區,被稱為“沒有圍墻的江南文化博物館”。

如今,116.5公頃的面積生活著8541戶,約2.7萬人。裊裊炊煙在歷史的滄桑感中升騰。

“生在平江路,長在平江路,我深深感到我的根在這里。”78歲的蘇州鈕家巷居民阮湧三說。他是著名古城保護專家、同濟大學建筑與規劃學院教授阮儀三的弟弟,擔任設在平江路上“阮儀三城市遺產保護工作站”站長。

2002年,蘇州市啟動平江路風貌保護與環境整治工程,阮儀三就是這個保護規劃項目的主持者。“20多年了,平江路沒有大拆大建,原始風貌、格局保存了下來,原住民也留了下來。這讓我們感到特別欣慰。”阮湧三說,他雖然后來搬出了這里,但還是經常回來走親訪友,就在這兩天,有著70多年感情的老同學、老發小們又要聚會了。

1600米南北向的平江路主路,還“生長”出十幾條東西向的支巷。2023年6月18日,“平江九巷”城市更新項目啟動,將對連接平江路和觀前街的9條東西向街巷進行活態保護、更新改造,建設歷史文化與現代文明交相輝映的綜合性片區。

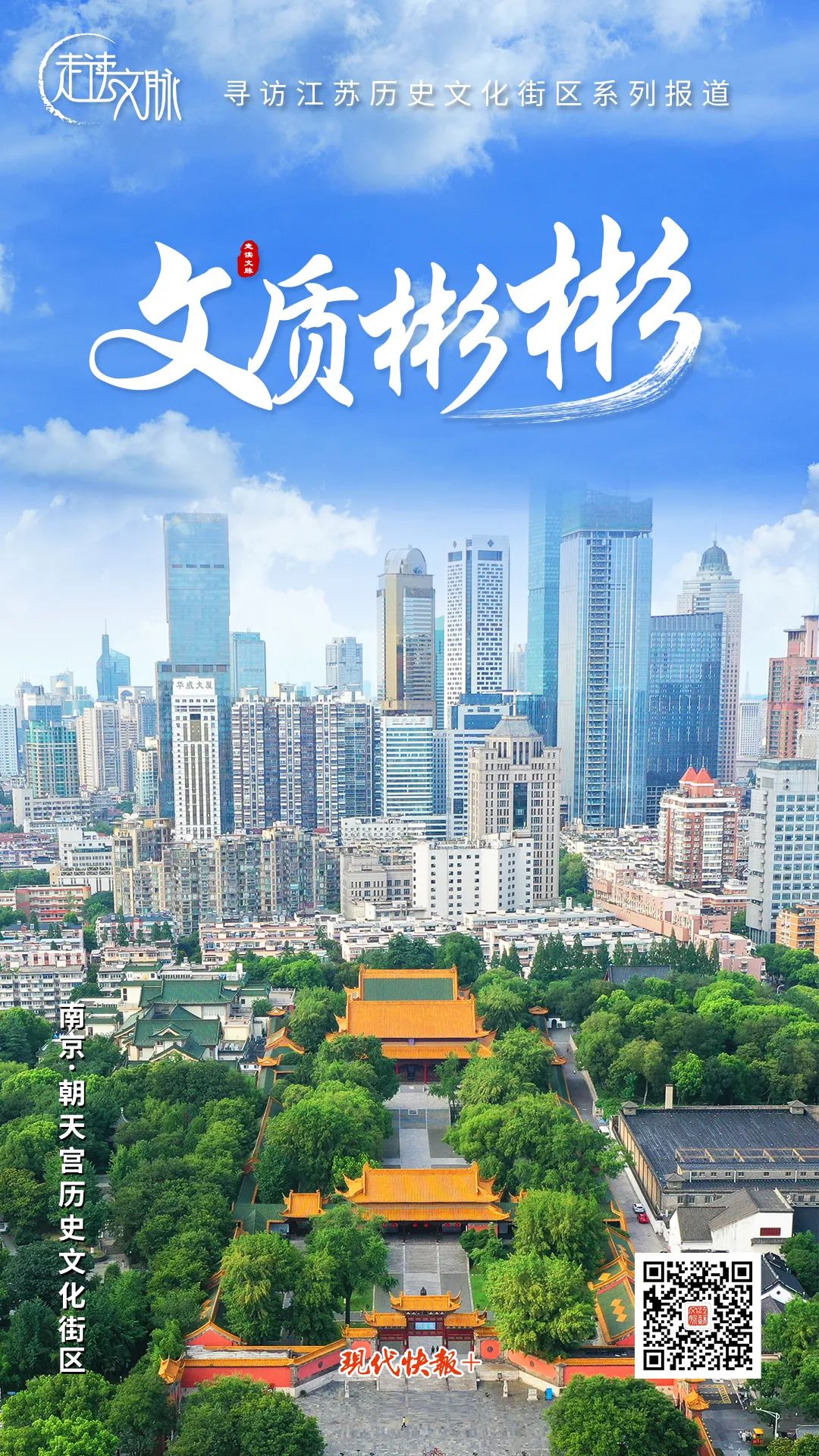

朝天宮歷史文化街區

和蘇州一樣,世界文學之都南京,山水城林,文脈悠長。

南京的11個歷史文化街區中,朝天宮歷史文化街區歷史延續最久,文化積淀最為豐富。

一座朝天宮

一部南京史

這里紅墻綠瓦,石頭臺階滑梯上,留著孩子們的“屁股印記”。

這里庭院深深,水磨腔溢墻而出,昆曲魅力無限。

這里美食飄香,安樂園的美食,挑動著南京人的味蕾。

這就是朝天宮歷史文化街區,位于水西門內,北至冶山道院,東至王府大街,南至建鄴路,西至莫愁路,總用地面積9.05公頃。走路繞一圈,半小時左右。

在南京的11個歷史文化街區中,朝天宮歷史文化街區一眼看盡南京古今未來。

朝天宮歷史文化街區的發展演變歷史,是南京城市發展史的縮影,“一座朝天宮,一部南京史”。

朝天宮歷史文化街區南京最早開發的地區之一。坊間流傳,春秋末年吳王夫差在這里修筑冶城,“冶山”因而得名。

南朝時,當時的國家最高社會科學研究機構“總明觀”設置在此。

唐宋時期,這里是文人雅士們心中的“詩與遠方”。唐代,這里建有“紫極宮”,宋代這里是“天慶觀”。大中祥符二年(1009年),宋真宗下令天下諸路軍州并建“天慶觀”,南京的天慶觀就建在這里。

現在南京人口中的“朝天宮”是明太祖朱元璋親賜。“洪武十七年(1385年),朱元璋下詔親賜朝天宮,取‘朝拜上天’之意。”南京市博物總館副館長、南京市博物館館長吳闐介紹。

明朝,明太祖朱元璋建都南京后,設置“朝天宮”。不僅是皇室貴族焚香祈福,禮拜道教諸神的道場,同時也是文武百官演習朝拜禮儀和官僚子弟襲封前學習朝觀禮儀的場所。掌管全國道教事務的最高國家機構道錄司就設置在這里。

吳闐說,朝天宮自古以來是文人墨客的巡游之地,李白、劉禹錫、蘇軾、王安石都曾在這里留下經典之作。

乾隆皇帝六下江南,五次為朝天宮題詩,后人立碑流傳,至今是朝天宮重要景點。

博物館、昆曲、美食……

在這里交織

清晨,朝天宮在附近居民的晨練,江蘇省昆劇院的演員習練水磨腔中醒來。

如今,紅墻綠瓦中是南京市博物館,館藏文物逾十萬件,上溯遠古,下迄民國。欞星門前,深深淺淺的“屁股印記”還在,走在其間,庭院深深,裊裊蟬鳴,讓夏日的火熱消減不少。

紅墻之外,便是“江寧府學”,江蘇省昆劇院的所在。每天,昆劇院的年輕演員們會在紅墻下、庭院中練唱腔、身段……每周六晚,蘭苑劇場都有昆曲上演,“昆蟲”們從四面八方趕來看演出,熱鬧非凡。

紅墻外的市民廣場也很熱鬧,每天附近居民都會來晨練、散步、納涼。

吳闐說,他是1992年到朝天宮上班的,30多年來,見證了朝天宮的點滴變化。“30多年來,朝天宮周邊的變化挺大的。上世紀90年代,王府大街還只是一條不大的巷子,而今,王府大街是一條寬闊的網紅美食街,安樂園、芳婆糕團等每天都排長隊。莫愁路一帶的業態也發生了改變,過去都是基礎零件加工的,現在變成了咖啡、美食等文化休閑類的。這些文化休閑類的配套越來越多,也會讓越來越多人愛上這里。”

80后江蘇省演藝集團昆劇院院長、江蘇昆曲名家施夏明,是朝天宮的“老居民”。2004年,施夏明和同期同學,帶著信心與朝氣步入屬于他們的職場。“剛來昆劇院上班的時候,每天都能感受到滿滿的歷史感。”

2006年,由“昆四代”挑梁主演的《1699·桃花扇》,一經首演大獲成功,而這部帶著青春夢想的昆劇正是在昆劇院排練而成。“這是見證我們省昆第四代演員成長蛻變的一臺戲。”施夏明說,自此,一部部傳統戲在這里得以傳承,一臺臺好劇在這里與觀眾相遇,很多人的第一部昆劇就是在蘭苑觀看的。近幾年,《梅蘭芳·當年梅郎》《眷江城》《瞿秋白》等幾部大戲,也不斷探索著昆曲現代戲之路。

“轉眼十幾年,昆劇院陪伴我們成長,浸潤我們的汗水。而朝天宮的春夏秋冬,記錄著我們的青春故事。”施夏明說。

文 | 現代快報+記者 劉靜妍 胡玉梅 宋經緯 高達

圖 | 現代快報+記者 錢念秋 高達 現代快報資料圖 蘇州市姑蘇區平江街道、蘇州碑刻博物館、江蘇省昆劇院提供

視頻 | 現代快報+記者 王曦 錢念秋

感謝南京市規劃和自然資源局、南京市文旅局對本文的幫助