泰州市姜堰區深挖農產品文化內涵,以“文化+創意”“文化+品牌”等新模式、新業態,創新農產品升級換代,告別農產品“單打獨斗”的昨天,朝著“文化+”多元集聚的明天邁進。就在不久前,全國首家以“武狀元”為主題的“菇菇部落”落戶泰州市姜堰區三水街道小楊人家,這是繼該農產品獲得國家農產品地理標志后獲得的又一榮譽。截至目前,姜堰區共獲評國家農產品地理標志3個,該區已連續多年入選國家縣域綜合實力百強。

香菇嫁接“狀元”,香飄全國

這幾天,泰州市姜堰區三水街道橋頭社區鴻程食用菌科技有限公司內格外忙碌,一輛輛物流大卡滿載“狀元菇”等富有文化創意的香菇,駛出香菇種植基地,駛向全國。

“現在我們每個月要向大都市發送香菇450噸,相比以往發貨要多出50噸,這主要得益于香菇不僅獲得國家農產品地理標志,而且它還有個響亮的名字‘狀元菇’。”鴻程食用菌科技有限公司負責人陳余紅高興地說。該公司去年產銷香菇5000多噸,產值5680萬元。

陳余紅口中說的“狀元菇”,就是姜堰區三水街道橋頭社區把香菇特色農產品穿上“文化嫁衣”的新名詞。姜堰區三水街道小楊社區黨委書記王政告訴記者,“香菇是我們鄉村振興實踐的‘密碼’,為加速釋放特色農產品‘出圈’‘吃文化’已成為鄉村振興新趨勢,紿農產品注入‘文化墨水’,特色經濟就會產生強大共振。”

把歷史文化資源優勢變為鄉村振興新動能。500年前,“一門五都督,三科兩狀元”的故事就發生在橋頭,《履園叢話》載:“泰州劉榮慶、劉國慶同胞兄弟為武狀元,古今未聞,亦為熙朝盛事。”

橋頭小楊社區借助這一歷史文化資源,創新農產品加速出圈“新活法”。該村與姜堰區溱湖綠洲旅游投資有限公司緊密合作和深度融合,今年以來,承載著狀元文化、肩負著鄉村振興使命的“三水香菇”重新出發,踏上一條品牌升級之路、產業振興之路、發展共富之路。系統打造“三大中心”,即智能菌棒生產中心、多功能產業服務中心、產學研成果轉化中心,實現產量和品質“雙提升”,塑造狀元菇“金口碑”;創新推出每日堅菇、香菇沙琪瑪、香菇薄脆等網紅食品,聯合開發狀元“好菇系列”“狀元好禮”;打造文武兩道“狀元菇宴”,分別以“御賜十八鮮”“劉氏八大菇”為主打,解鎖“好菇好吃法”;以武狀元為主題的“菇菇部落”景區落戶溱湖綠洲,揭狀元榜、游狀元街、憩狀元府”的狀元文化沉浸式體驗之旅;以“狀元故里、香菇之鄉”為主題打造景觀游園,設計推廣“菇狀元”“菇仙子”“鹵狀元”等公用IP品牌形象,將“狀元菇”融入城市建設、成為城市標識、彰顯城市魅力。

村民王根林原來在河南做木工手藝,2007年返鄉搞香菇種植,當年便小有收益。隨著種植規模的擴大,老王的收入也在逐年提高,去年,他種植的6畝香菇純收入10多萬元。如今在姜堰區像王根林一樣靠香菇起家發家的村民多了去了。經過30多年快速發展,姜堰區三水街道目前香菇種植規模已達1500多畝,吸引200多家專業種植戶、2000多人從事香菇產業,戶均收入超8萬元,已成為全省最大的香菇生產基地,年銷售額突破1.5億元。橋頭社區因香菇產業榮獲全國“特色產業億元村”等稱號。

村民王根林原來在河南做木工手藝,2007年返鄉搞香菇種植,當年便小有收益。隨著種植規模的擴大,老王的收入也在逐年提高,去年,他種植的6畝香菇純收入10多萬元。如今在姜堰區像王根林一樣靠香菇起家發家的村民多了去了。經過30多年快速發展,姜堰區三水街道目前香菇種植規模已達1500多畝,吸引200多家專業種植戶、2000多人從事香菇產業,戶均收入超8萬元,已成為全省最大的香菇生產基地,年銷售額突破1.5億元。橋頭社區因香菇產業榮獲全國“特色產業億元村”等稱號。

螃蟹爬上“竹籪”,產業騰飛

南有澄湖閘蟹,北有“溱湖籪蟹”。在魚米之鄉姜堰,“溱湖籪蟹”已成為國家地理標志農產品。

“姜堰地跨長江三角洲和里下河平原,挾江襟淮,東臨滄海,眾水來匯,總面積26平方公里的溱湖國家濕地公園里,湖泊遍布,河道交織,是螃蟹生長的‘天然氧吧’。這些水中竹制的組合工具仿佛是水里擺下的‘龍門陣’,就是我們所說的‘籪’,只有能越過籪的螃蟹,才能在市場上被稱為溱湖籪蟹。”姜堰區水產技術指導站研究員陳克春這樣介紹。這種水鄉人民手工扎制的“水陣”,已在溱湖傳承千年。南朝祖沖之《述異記》就有關于“籪”的記載,現今唯一把河蟹稱為籪蟹的,只有溱湖籪蟹。

技藝雖古老,但這種天然的捕撈方式既暗合自然生長規律,又與溱湖純天然的水質相輔相成,是古老文明與生態養殖的最好體現,近年來,姜堰區抓住這一獨天得厚的資源優勢,借力發力,把籪蟹養殖培育成農民幸福產業、支柱產業。

每年春上,姜堰區組織養殖大戶進行集中放養蟹苗并進行技術指導,明確一蟹一標識、生產者信息、投入品記錄、安全檢測報告等,精準的身份識別,讓假冒產品無處遁跡。

“通過水產專家的指點,我這200畝蟹塘今年豐收了,訂單一接才把螃蟹捉上來,銷路從來不愁,每年出塘的溱湖籪蟹約有10%通過網絡銷往全國,剩下的都被經銷商早早訂走。”泰州富源籪蟹養殖負責人蔣友明高興地說。

據姜堰區農業農村局水產站負責人介紹,溱湖周邊籪蟹養殖面積達5.7萬畝,年產量5600多噸。養蟹一年產值達4.28億元,整個蟹產業產值達到8億元,僅姜堰區溱潼鎮周邊就有5000多村民投身養殖籪蟹。

為做大做強蟹業,讓千萬農民走上產業富民之路,姜堰區打造以溱湖籪蟹產業為主的市級以上現代漁業園區3個,交易市場1座,在區內外設立專賣店近60家,形成籪蟹文化休閑企業1家、加工企業3家,電商22家。以5A級溱湖風景區為主體,姜堰設籪捕撈,讓游客切身感受溱湖籪蟹的美味和漁趣。

生活生長環境和捕撈技藝傳承。傳統文化與現代產業相融,讓文化“活”起來,區域“火”起來,鄉村“潮”起來,農民“富”起來。

大米穿上“新衣”,愈發閃亮

就在上個月底,江蘇省糧食行業協會公布2023年“江蘇好糧油”產品名單,“姜堰大米”品牌再次成功入選。這是“姜堰大米”自獲得國家地理標志認證、獲評“江蘇好大米”金獎、入選全國名特優新農產品目錄、“江蘇好大米十大品牌”后斬獲的又一殊榮。

“姜堰大米”正所謂“江淮海三水孕育,香糯軟眾囗適宜”,這么好的大米自有它的歷史文化背景。

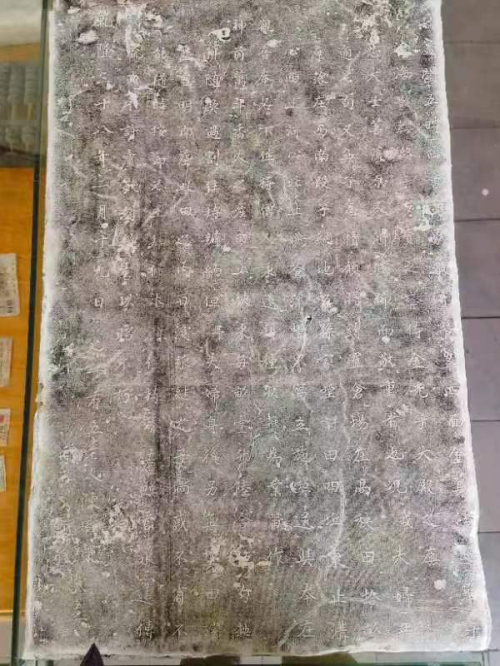

在姜堰區俞垛鎮倉場村,記者見到一塊石碑,碑上刻印著這樣的碑文:泰縣(姜堰曾名泰縣),古臨海,夏商揚州,春秋吳,戰國屬楚,稱海陽。邑中盛產稻谷。《漢書》載:“吳有海陵之倉,倉為吳王劉濞所建……”《民國泰縣志稿》載“海陵倉,一名大倉,在坂倫正南倉場莊。”

喜看今日倉場,垅畝歡歌,稻谷豐盈,久負盛名的倉場村如今己成了真正的糧食大倉,村民掌管開啟大糧倉的鑰匙。

農場主伊國名告訴記者:“今年試種的桃花米獲得豐收,每公斤24元,70畝桃花米己全部被預定一空。”

近年來,姜堰區積極實行“全鏈條”循環種植無公害水稻,把水稻種植與古代文化融為一體,創新綠色大米品牌,成立大米協會,注冊“姜堰大米”商標,貼上文化品牌,形成了以潔翠康、明珠、溱湖、白米、喜鵲湖等近30多個有影響的品牌大米,讓“姜堰大米”賣得更歡。

姜堰區1000多家家庭農場種植的水稻,場場有“經典大米”。經過多年的發展,姜堰區己擁有60多家大米加工廠,在沈高、俞垛、興泰、梁徐等鎮街形成稻米加工產業集群。目前“姜堰大米”在蘇南、上海、浙江、廣東、福建等地區前景十分看好,“雪龍號”科考船也用上了兼具食味性、文化性的優質“姜堰大米”。

香菇為線、籪蟹為王、大米為珠,以線串珠,以珠帶面,姜堰區深挖農產品文化內涵,以“文化+創意”“文化+品牌”的創新嘗試,讓現代農業更有奔頭,讓農村更有看頭,讓農民更有甜頭,為“三水之城”繪就“詩與遠方”新畫卷提供更多可能。