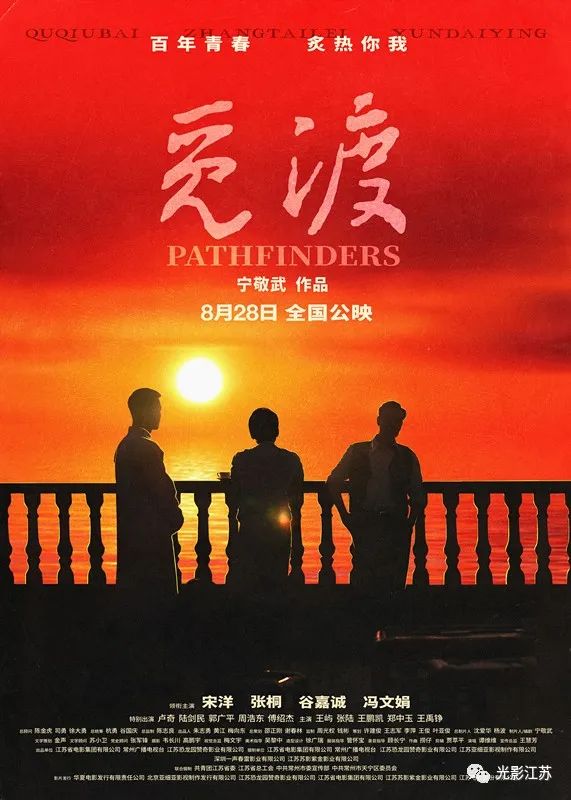

11月4日,電影《覓渡》在競爭激烈的第36屆金雞獎中突出重圍,斬獲最佳音樂。匠心獨運,所以實至名歸。

由江蘇省電影集團有限公司、常州廣播電視臺、江蘇恐龍園贊奇影業有限公司出品的紅色主題電影《覓渡》,在光影中重溫革命先烈“覓中國未來、渡中國出路”的心路歷程,一經推出廣受好評,很好地發揮了洗禮精神、以文化人的作用。

初出茅廬,何以一鳴驚人晉身爆款?收放之間,怎樣撬動市場和業界?行至后段,又如何做到長尾明顯、余熱猶在?

推動文化創新創造,要把弘揚與創新作為關鍵,這樣才能把握時代、引領時代。讓江蘇豐厚的文化資源綻放新的時代之光,這是這部電影的珍貴筆法,也是成功法門。

《覓渡》帶來的文化現象及余續

票房、口碑雙豐收均是“表征”,有意思的是表征之下,悄然催生的新的文化現象及余續。

第一個現象謂之“熱烈”。影片上映以來,2300多萬的票房,一方面是觀眾“用腳投票”,表達了對于藝術作品的肯定,另一方面,何嘗不也是“用心投票”,喚起每個個體對于黨史學習的熱情,對于英雄事跡的向往。

熱烈背后有“余熱”,影響涉及方方面面。以文旅為例,觀察發現,伴隨著影片熱度的水漲船高,電影中出現地標——常州覓渡橋,也成為了網紅景點,不管是組團前往的隊伍,還是慕名打卡的散客,時常游人如織,熱度不散。

令人驚喜的,這些表現出極大熱情的觀眾,相當一部分是年輕群體。據統計,該片想看用戶畫像中最多的兩個年齡群體,其一集中在40歲以上,另一個集中于25歲到29歲,二者占比相差不大,分庭抗禮。

《覓渡》想看用戶概況,數據來源燈塔專業版

第二個現象謂之“深流”。《覓渡》上映88日,口碑維持著攀升態勢。5月,在華表獎頒獎典禮上被推介為重點檔期優秀國產影片;6月,入圍上海國際電影節電影頻道“傳媒關注”單元,成為入圍的唯一一部重大革命題材電影;11月,又將金雞獎最佳音樂收入囊中。

深流之下有“余波”。《覓渡》的成功一定程度上顛覆了外界和業界的固有觀點,拉動了社會效益。在觀眾眼中,紅色題材也可以輕說教,也可以拍得很青春、很熱血,起到了非常好的示范作用。

電影人們也驀然發現,新的時代,紅色題材、革命題材尚有大量沃土,值得挖掘與關注。電影從業者,大可不必將自己囿于創作的瓶頸,廣闊天地,大有作為。

爆款邏輯:扎實的故事與時尚的呼吸

《覓渡》之所以造成了如此巨大的反響,事實上是它暗合了爆款的邏輯,這得益于主創所做的功課,以及片方得當的策略。

當扎實處極扎實。《覓渡》非常令人稱道的,是對于歷史細節的反復推敲與旁征博引。導演寧敬武透露,早在影片準備階段,他幾乎閱覽了現存所有的瞿秋白資料,挖掘到有關“三杰”的大量、新鮮歷史細節,劇本前后修改了八九次。

電影服化道考究到什么地步?舉兩個例子,魯迅的胡子,李大釗的扣子。世人皆知魯迅蓄須,但鮮有人揣測其形狀。人們知道李大釗儀容儒雅,但一般不太清楚,這位先驅有著怎樣的OOTD?

電影很好地考慮到了這些細枝末節。戲中,魯迅的胡型既不上翹,也不垂下,如隸書寫下的“一”,而李大釗著盤扣灰棉袍,青布馬褂,都做到了與史實嚴絲合縫。于無聲處聽驚雷。

當時尚處有呼吸。盡管《覓渡》忠于歷史,但它又不是一部純粹的紀錄片,而是一部商業電影。商業電影依循商業電影的邏輯,需新鮮感、要時尚元素,這使得影片中有很多當下的呼吸。特別從選角方面,可見一斑。

飾演瞿秋白的宋洋,以文藝片見長,“愛惜羽毛”著稱;飾演張太雷的張桐,深耕電視劇,觀眾緣極佳;飾演惲代英的谷嘉誠,X玖少年團人氣偶像,是流量擔當。

蘇影集團負責人表示,這部影片力求讓三位先驅的故事,不再是教科書上遙遠的歷史,而是通過飽含溫度的歷史細節,詩意深情的演繹,展現出國家和個人命運血肉相連的波瀾壯闊時代。

寧敬武則是用一個生動的比喻形容自己這部作品:這是一個文藝青年、理工男,和青年偶像的故事。

本片導演寧敬武

讓江蘇文化資源綻放新的時代之光

電影《覓渡》取得“現象級”成功,是基于一個嚴密的、合乎電影創作生產的邏輯鏈條。而所有這一切邏輯背后的邏輯,實際上是江蘇優秀的文化資源,在新時代下的詮釋。

保護與傳承是前提。《覓渡》的故事,根植于江蘇的文脈,從故事結構到人物塑造,也是江蘇的文化傳統。影片中,三位主角一定程度上代表了常州人三種性格特征:

瞿秋白,溫柔且決絕,應和歷史維度下的常州印象;

張太雷,執著且果敢,暗合了傍水而居的江河根性;

惲代英,苦行且慷慨,對應著這座城市的文學傳統。

弘揚與創新是關鍵。舉個例子,聽這次拿下金雞獎的電影音樂,鋼琴的黑白鍵與弦樂交織,循序漸進,傳遞出唯美大氣的風格。極具識別度的人聲,穿行于天馬行空的和弦中,空靈而不游離,動情而有節制,感人肺腑。第一印象便是先鋒。

但這種先鋒并非無本之木、無源之水,而是江蘇文化資源的一個延伸。

1923年,瞿秋白著手將《國際歌》譯成漢語,一邊彈著琴,一邊反復吟唱,不斷修改。他在主編《新青年》季刊第一期時,刊載了他配合曲譜新譯的《國際歌》詞。這位常州才子的語言風格,和雄渾磅礴的樂章相得益彰,這也是這首歌而后能流行全國的重要原因。

“一代代中國音樂人都對《國際歌》注入了自己的理解。”《覓渡》作曲撈仔表示,《國際歌》影響了自己的創作,電影曲子里很多元素都是在向這首曠世經典致敬,是對這首耳熟能詳作品的創新與弘揚。

現代快報 + 評論員 王子揚