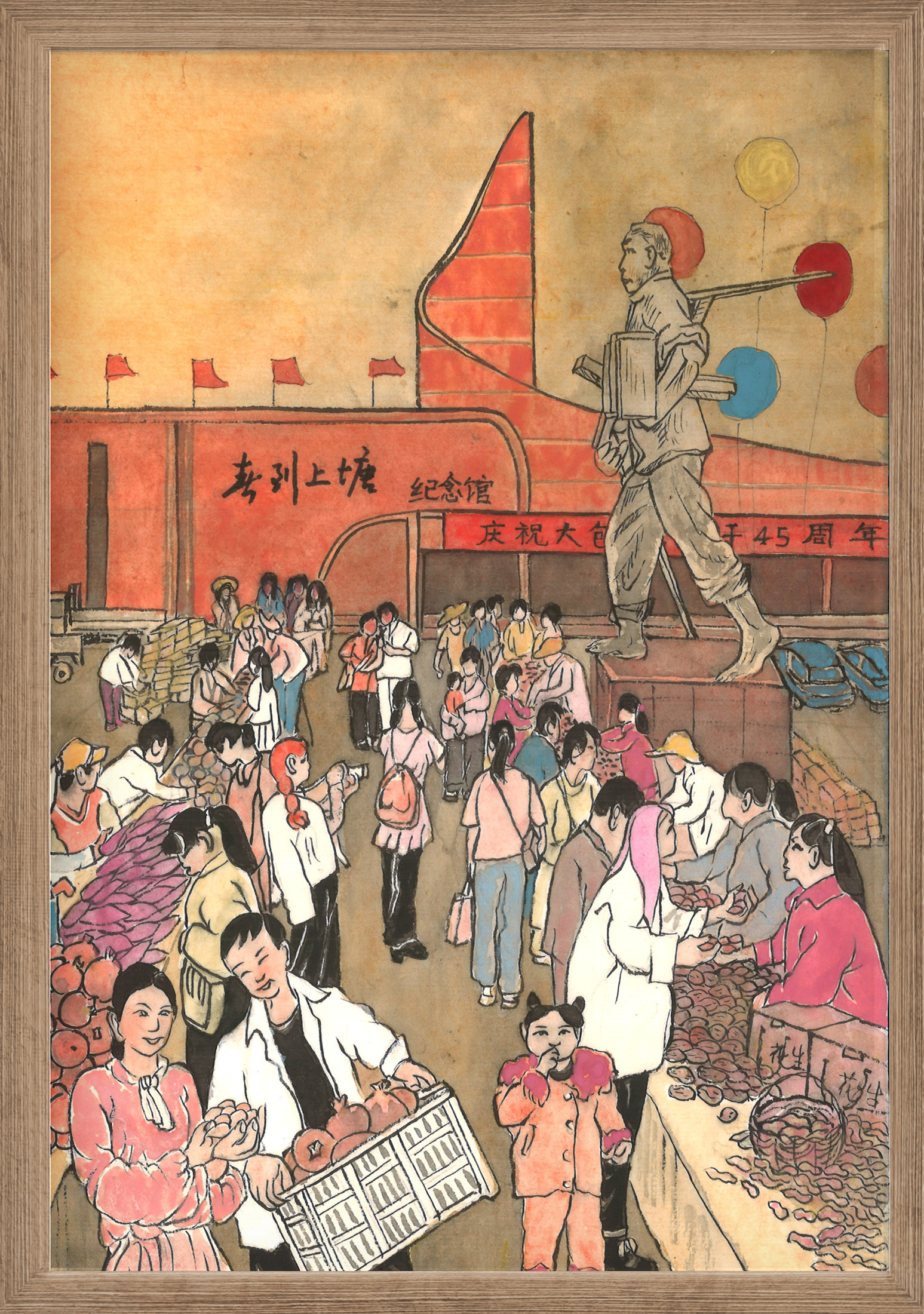

11月28日,在江蘇省宿遷市泗洪縣上塘鎮墊湖村“春到上塘”紀念館廣場,一場別開生面的“曬豐收”活動正在舉行,村民們擺出大米、碧根果、黑花生等眾多攤點,共同慶祝“大包干”走過45個年頭。

墊湖村45周年的改革故事,都裝在這個紀念館里。

一首民謠,見證往昔“赤貧如洗”

“說上塘,道上塘,十家九戶都缺糧;茅草屋,漏風墻,扯把稻草就當床;男人瘦,女人黃,小孩餓得直喊娘……”

館內,一首民謠唱出了上塘人民當年的貧苦生活。

上塘位于蘇皖兩省三縣交界處,地勢高亢、土地貧瘠、水源匱乏,自然環境惡劣。

1978年以前,上塘老百姓的生活是“四靠”:吃糧靠救濟供應、穿衣靠救濟布棉、燒飯靠救濟煤炭、用錢靠救濟貸款。

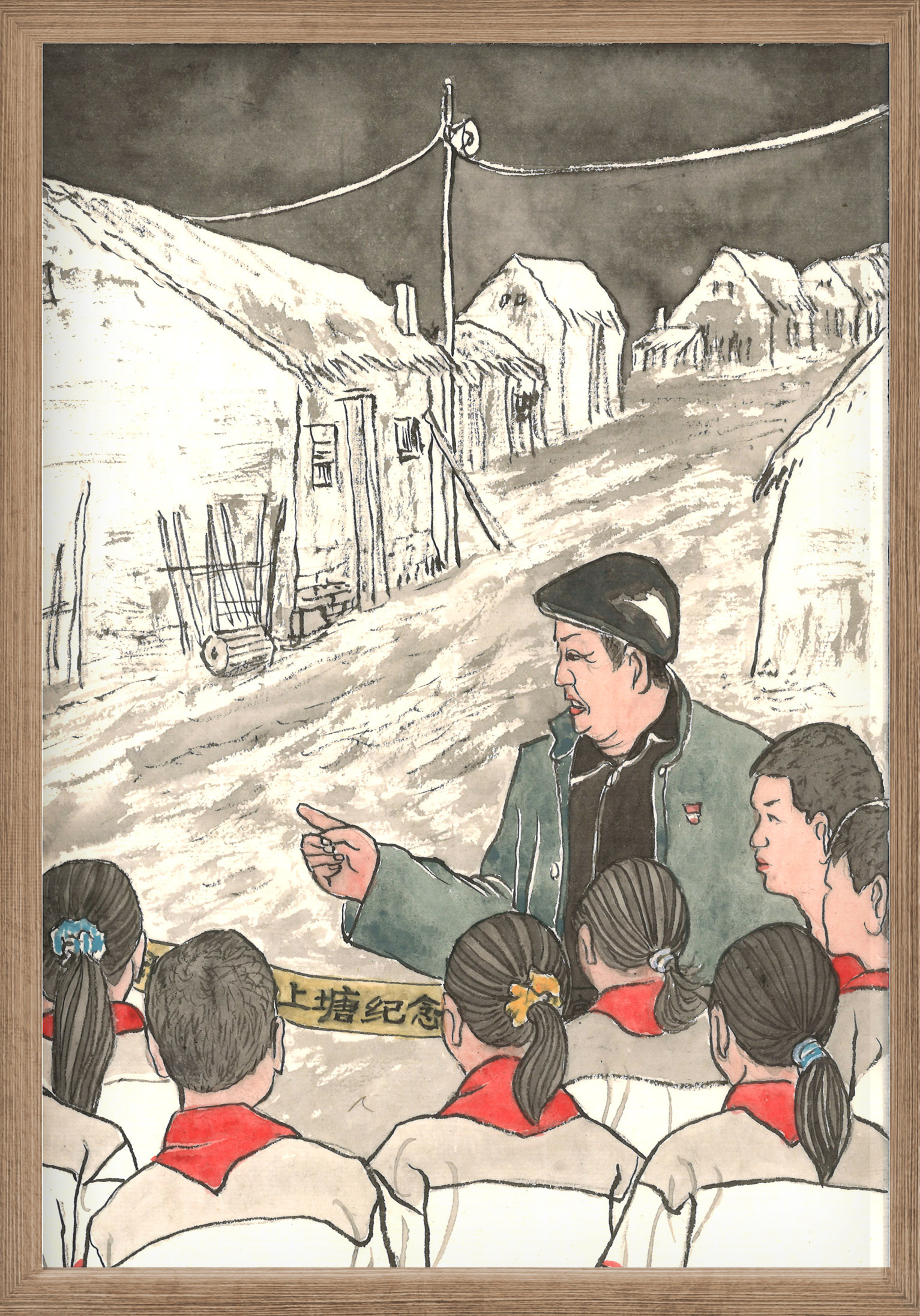

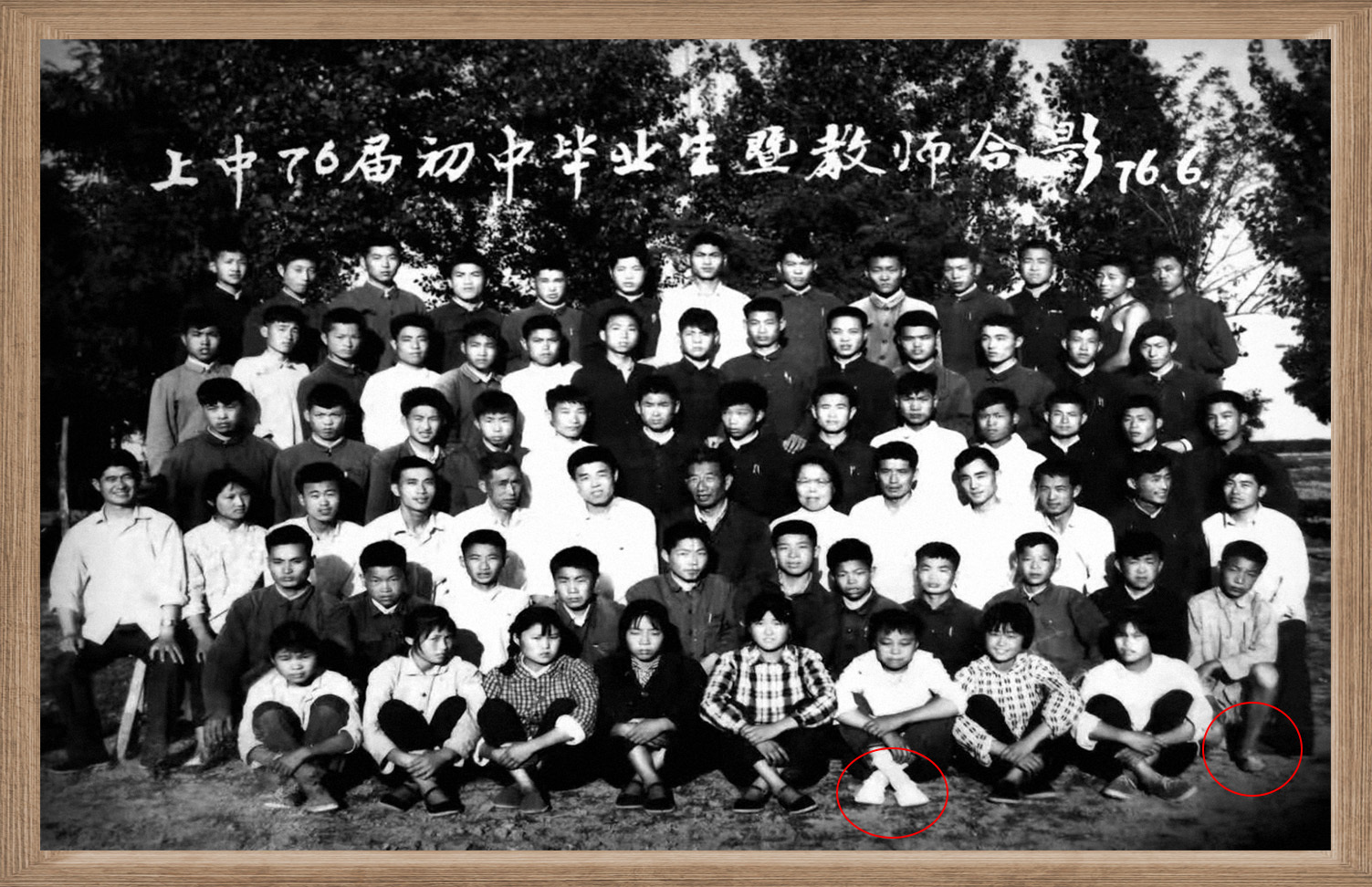

紀念館內有一幅上塘中學76屆初中畢業生的合影。

前排8名女生中只有一人穿襪子,第二排最右邊的男生還赤著腳。

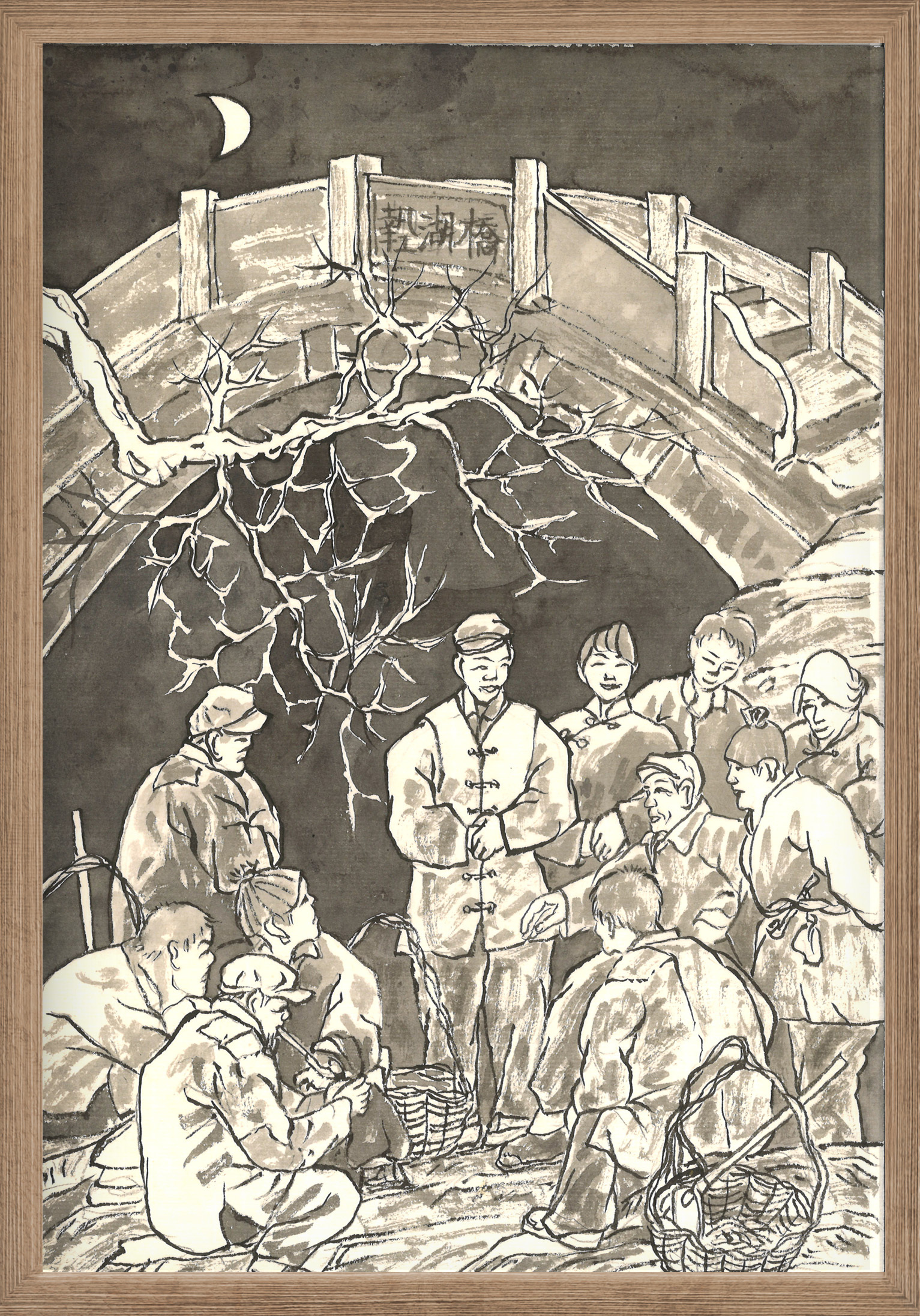

一座橋下,醞釀石破天驚“大包干”

紀念館中,一組名為“橋頭夜談”的雕像,生動還原了當時的情景。

1978年秋季,上塘遭遇特大旱災,水庫干涸見底,農作物幾乎顆粒無收。

時任上塘公社墊湖大隊會計、在第五生產隊蹲點的蘇道永,召集隊長任孝干等人,趁著夜色在村口的小橋下商討“出路”,決定“分田單干”。

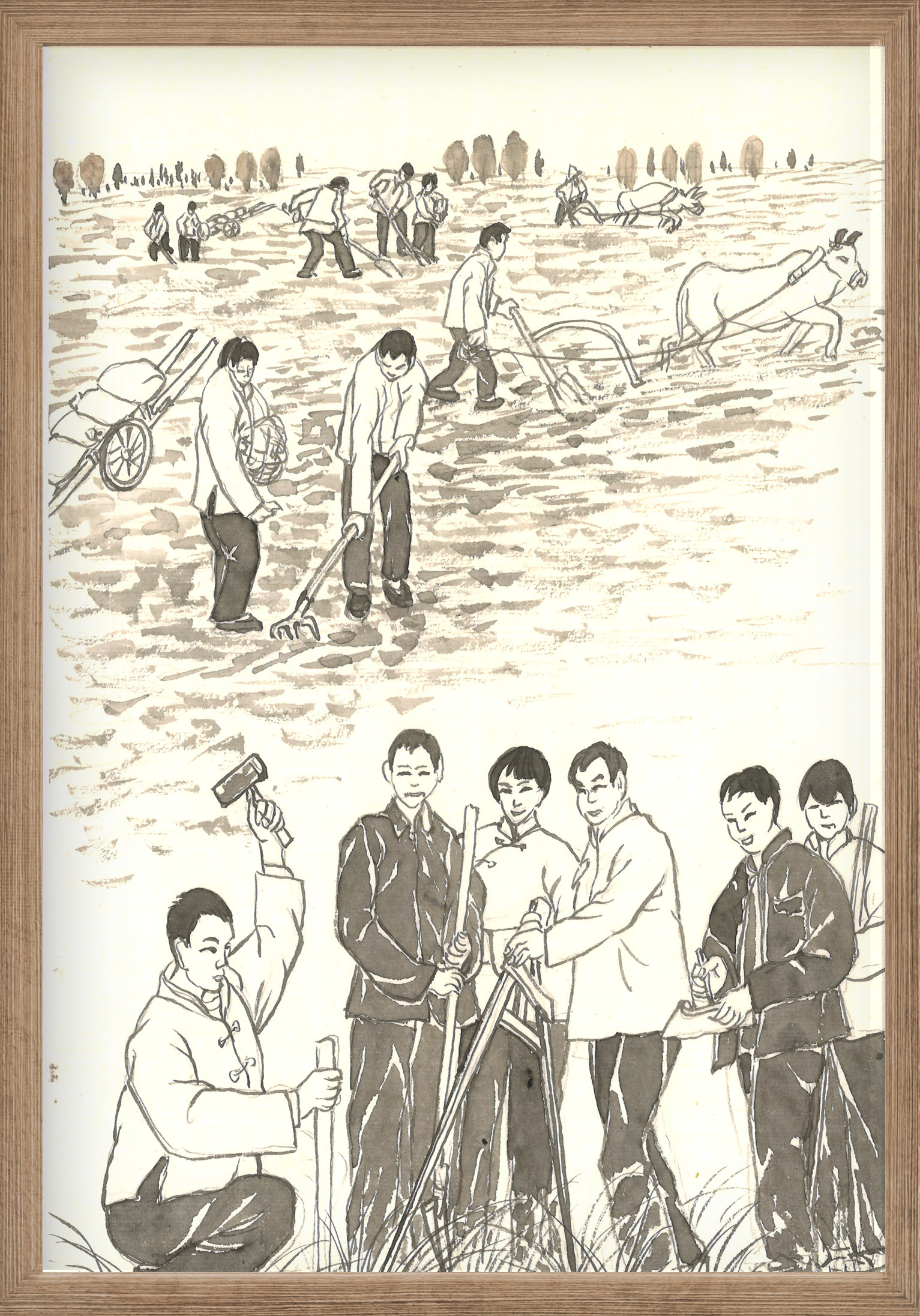

此舉一出,社員們生產積極性空前高漲,紛紛賒種子肥料,忙著播種農作物。

畜力弱,就人拉犁耙。一個人能干三個人的活,三天的農活一天就能忙完。

到了1979年,墊湖大隊第五生產隊糧食總產量達7.7萬公斤,人均純收入52.6元,向國家出售余糧1.2萬公斤。

終于,他們摘掉了“四靠”的帽子。

于是,“大包干”在墊湖大隊乃至周邊大隊逐漸推開。

可是,“大包干”與當時政策并不相符,因此爭議不斷。上級派出“調查組”“工作組”進駐上塘,進行“整改”“糾偏”。

社員們明白硬頂不行。來人檢查,他們就集中起來干活;檢查的人一走,他們又各自耕種責任田。

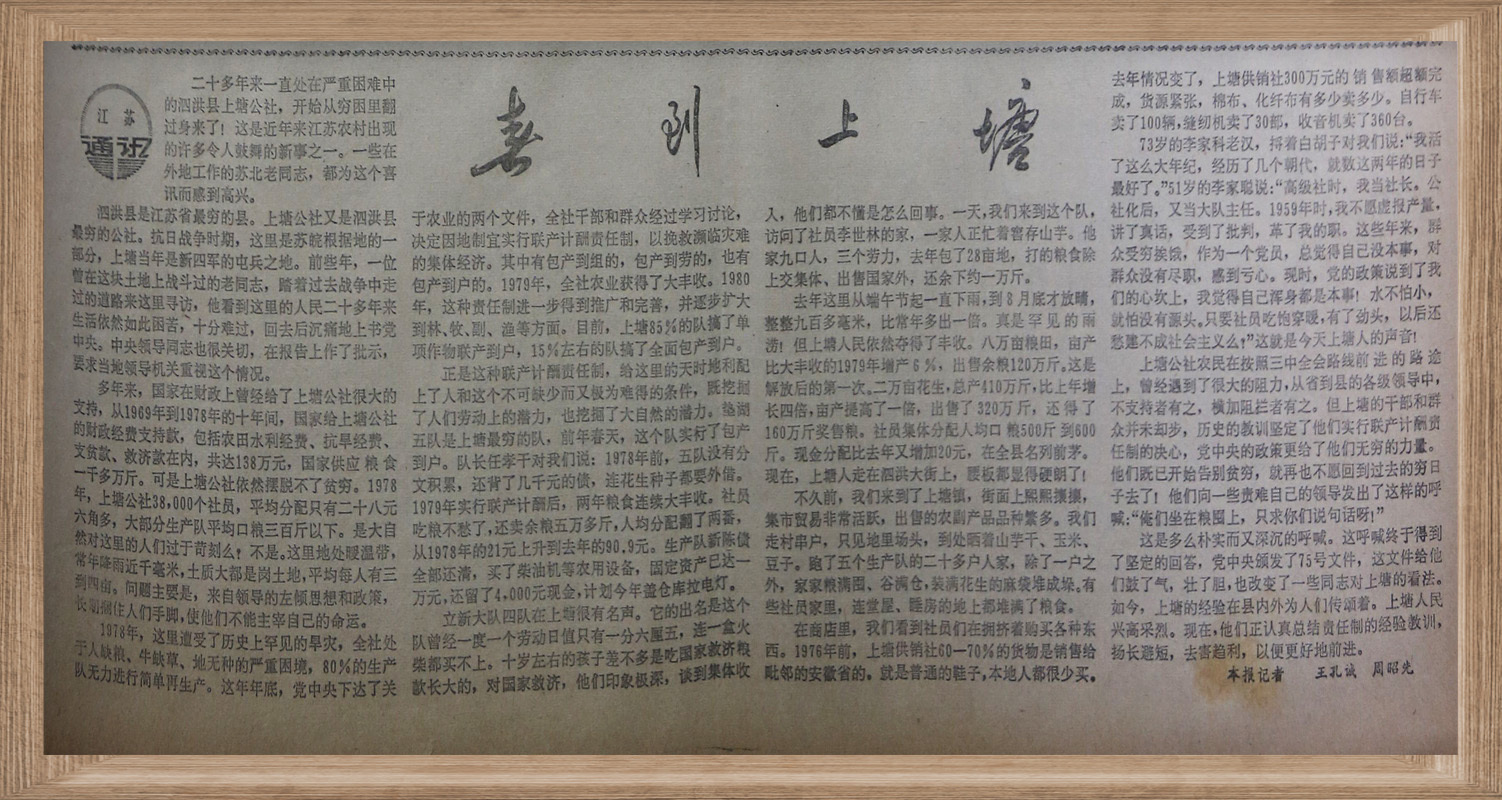

一篇報道,迎來峰回路轉

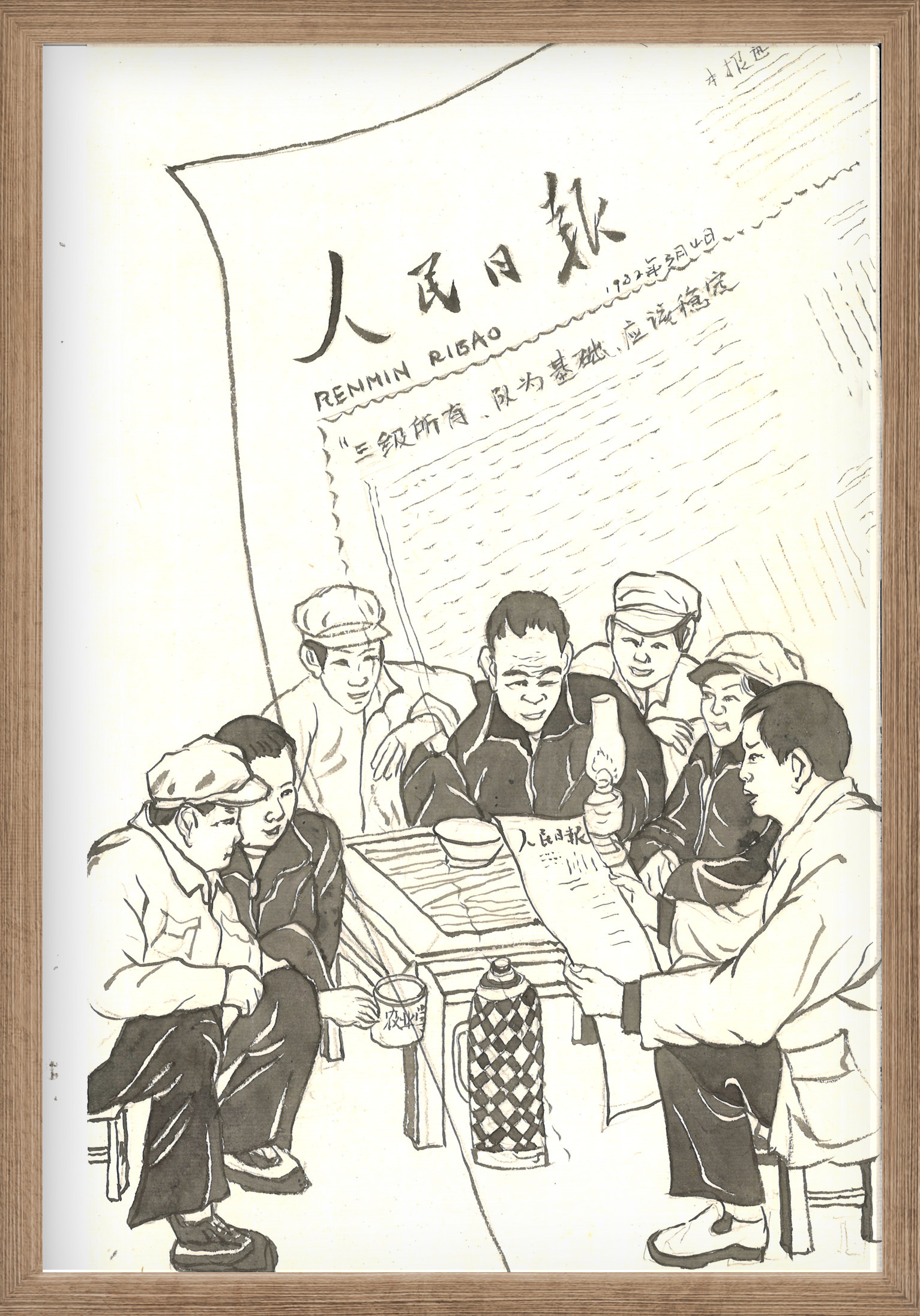

紀念館里有一處顯眼的群雕。

群雕是兩名記者和三位農民,坐著的是時任新華社江蘇分社采編室主任、農村組組長周昭先,站在一旁的是時任農村組副組長王孔誠。

他們在上塘秘密采訪10天,寫出7000字的《江蘇泗洪縣訪“窮”見聞》。該文在新華社內參發表,限于全國縣團級以上領導傳閱。

1982年3月4日,周昭先和王孔誠的長篇通訊《春到上塘》在《人民日報》發表,在全國引起很大轟動。

墊湖村敢為人先,改革創新,走在了前列。此后不久,“上塘經驗”在江蘇全省推廣。

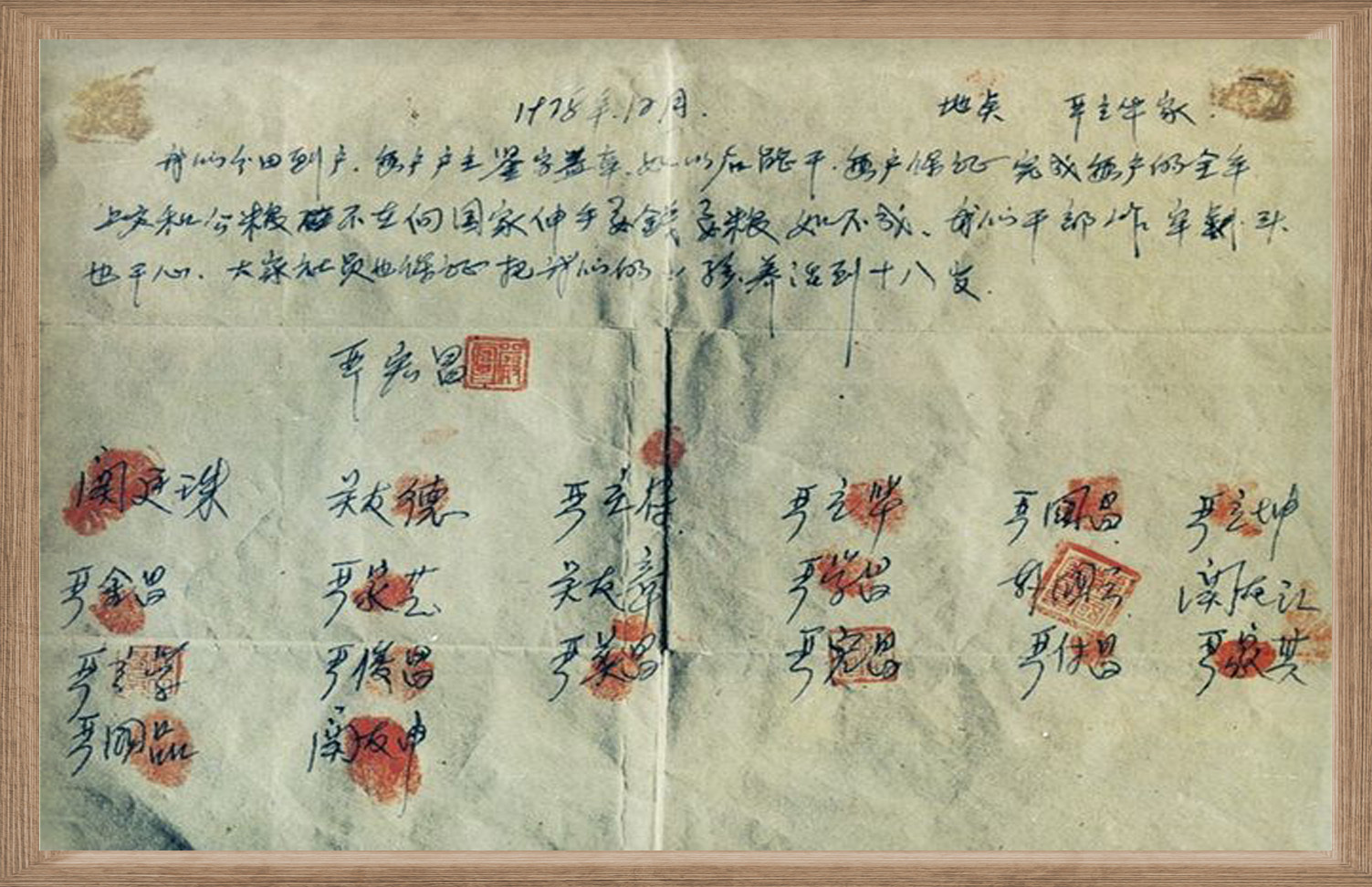

一紙“紅手印”,激勵改革再出發

然而,在“三農”發展的大潮中,最早實行“大包干”的墊湖村卻逐步“掉隊”。

到了2008年,墊湖村一度成為省定“經濟薄弱村”。

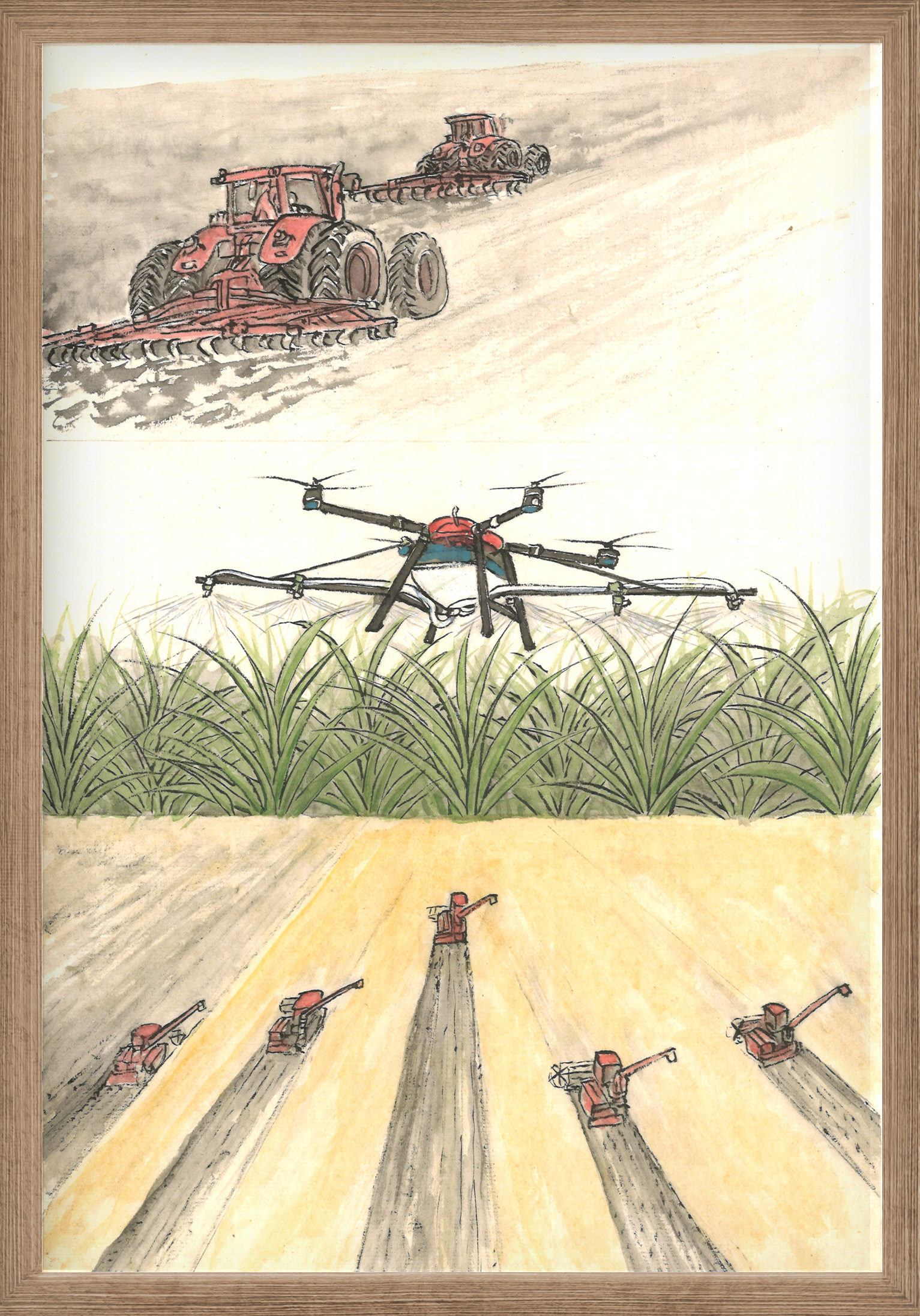

窮則思變。墊湖村干部多次帶領村民組團外出學習先進經驗,謀劃耕地由“分”到“合”,發展現代農業。

村里特意復制了安徽省鳳陽縣小崗村當年“大包干”摁滿紅手印的契約書,掛在紀念館以自勵改革不能停歇。

館內,采用文字、圖片、視頻、音頻等多種形式,展示出墊湖村干群改革再出發取得的輝煌成就。

2012年,墊湖村在泗洪縣率先推行土地集中流轉,全村1.2萬畝耕地全部實行規模化經營,畝均增收400多元。

按照“拆舊建新、不占耕地、群眾自愿、分期建設”的原則,村民全部實現集中居住。

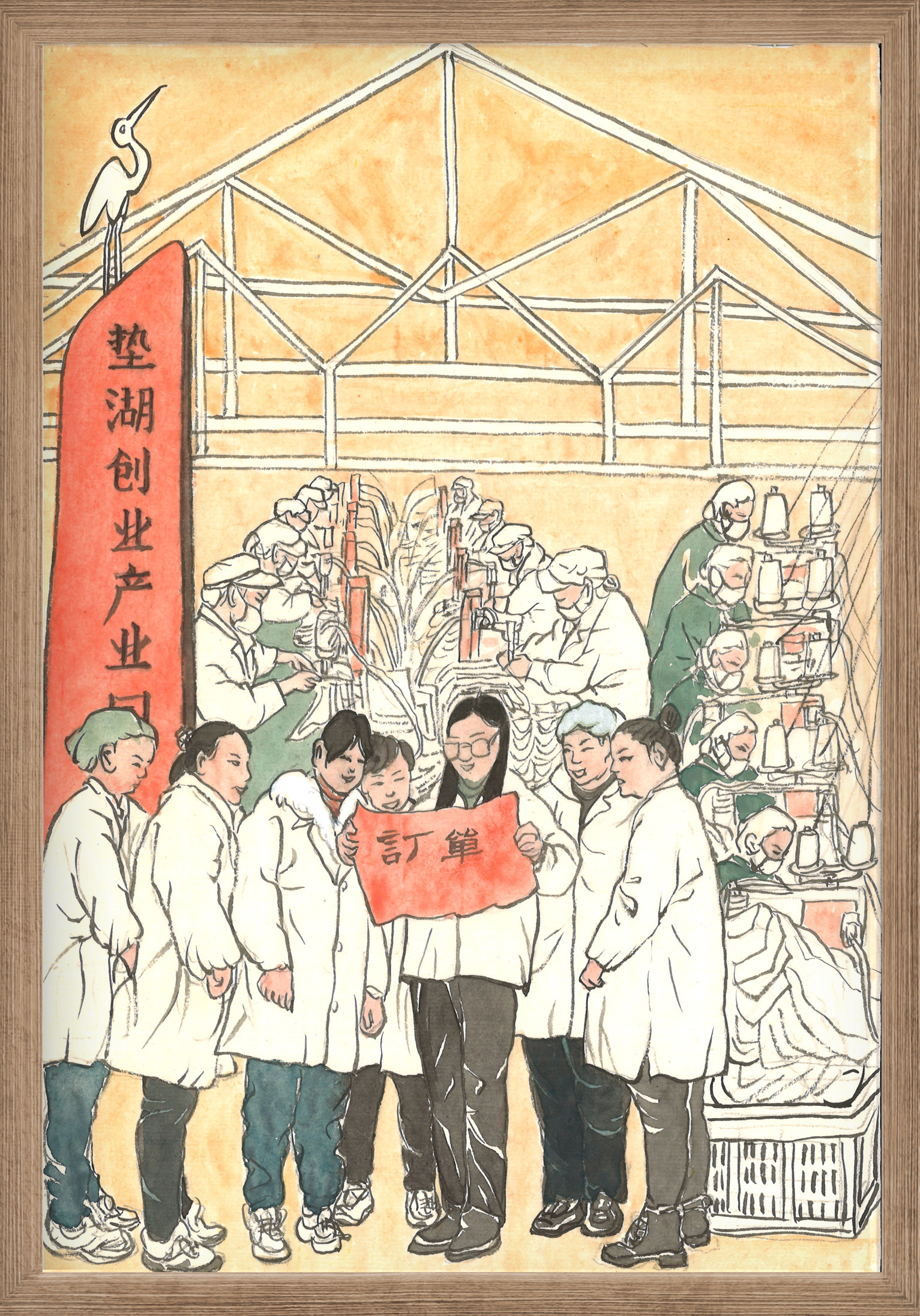

村里建設了創業園,招引20多個“三來一加”項目和工業項目入駐, 800多位村民在家門口就能“拿工資”。

2022年,墊湖村集體經濟收入達到304.94萬元,人均可支配收入達到27000元。

墊湖村先后獲評為江蘇省康居示范村、江蘇省生態村等,村黨委榮獲“全國先進基層黨組織”稱號。

“目前,墊湖村正在洽談推進‘高校+集團+農村’合作模式,推進鄉村振興。”墊湖村黨委書記周磊對未來發展信心十足。

“45年來,墊湖人完整地參與了1978年以來中國農村改革發展的各個階段,釋放改革偉力,為鄉村振興探路。眼下,他們正在把改革創新的基因注入現代化,奮力譜寫新時代‘春到上塘’的傳奇,讓‘江蘇農村改革第一村’的招牌在時代發展中熠熠生輝。”上塘鎮黨委書記許付軍說。

來源丨泗洪縣融媒體中心