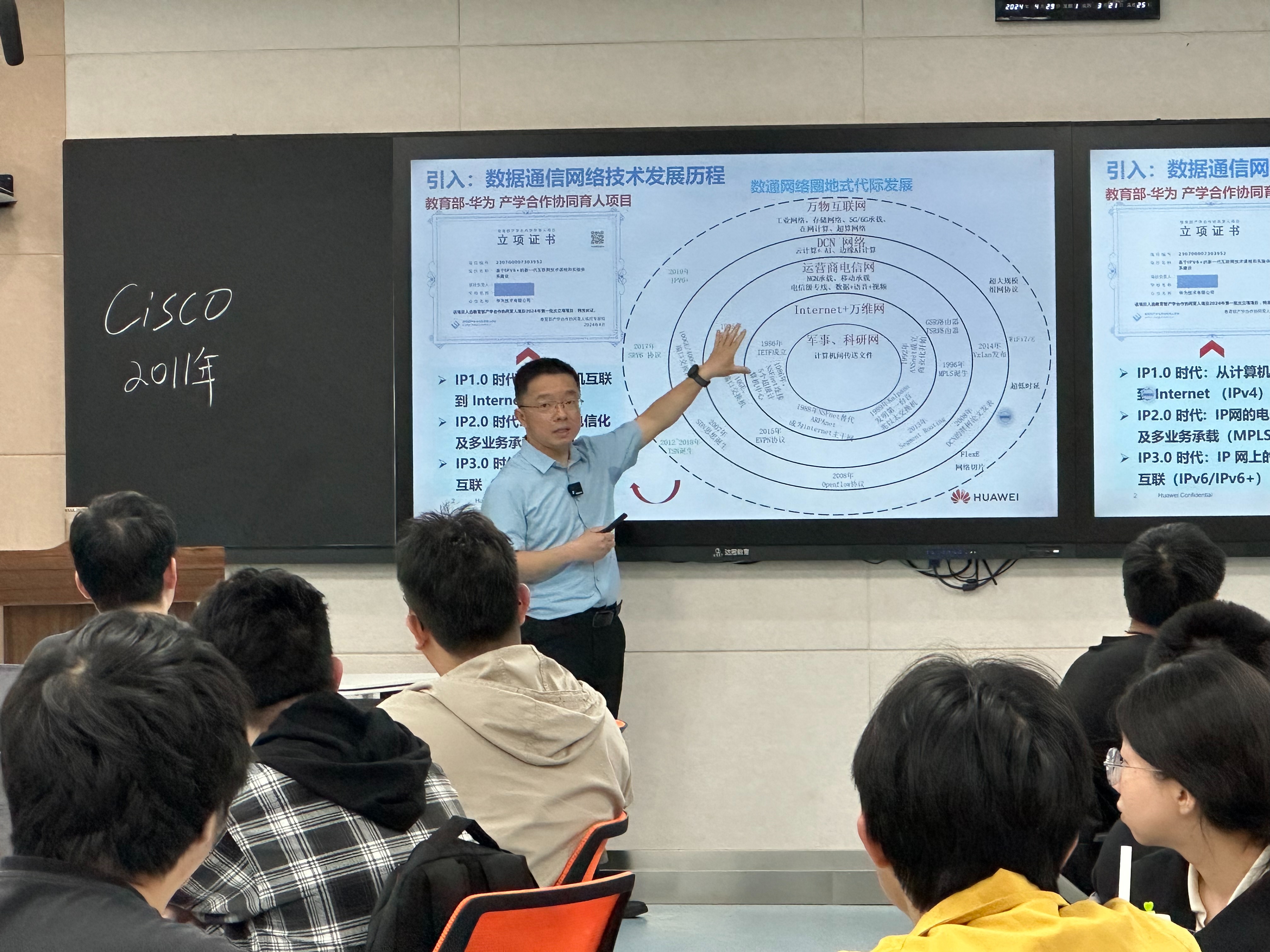

9月4日上午9點40分,下課鈴響起,結束了《下一代互聯網技術》課程,南京信息工程大學華為實驗班大三學生都覺得90分鐘的課堂時間完全不夠用,授課老師孫兵曾是華為的高級工程師、行業內資深專家,課堂上他從典型和豐富的技術案例進行講解,讓大家很快就了解并熟悉下一代互聯網演進的主流技術路線等知識點。

從頭部企業挖來高端人才,從海外引進留學歸國青年,從生產一線聘請實訓教師,為打造出新時代高素質專業化教師隊伍,高校積極拓寬海內外人才延攬渠道。第40個教師節來臨之際,記者采訪了多位特色教師,未進入高校前,他們是不同領域的佼佼者,身份轉變后,他們一心撲在教學和科研工作中,只為培養出拔尖創新人才。

南京。南京日報/紫金山新聞記者 馮芃 攝

引入前沿技術理論和實驗資源,課堂專門留出“黃金25分鐘”

告別枯燥乏味、照本宣科的教學模式,在90分鐘里完全抓住學生的注意力,讓他們不犯困,除了分享精彩案例,孫兵還有個妙招,每節課留出“黃金25分鐘”進行分組研討,讓學生當課堂主角。

“通過觀察我發現,課堂上的第一個45分鐘,大多數同學都能做到全神貫注,但進入第二個45分鐘,有些人就會走神,課堂效果大打折扣,在課堂上引入隨堂分組研討教學模式后,他們的思維能力又重新被激發。”孫兵介紹,課堂上30位同學分為5組,每組6人,研討的課題線索來自課堂教學內容或教材內容,并進行適當延伸,組員輪流上臺總結發言。

“黃金25分鐘”是孫兵每節課的“固定節目”,也成為同學們最期待的課堂環節。“這個小妙招的靈感來源于曾經在華為的工作經驗。”在成為一名高校教師前,孫兵是華為的高級工程師,主要從事數據通信領域產品的核心研發工作。在華為深耕17年,孫兵已具備較豐富的領域技術能力和人才培養經驗。

為何選擇跳出“舒適區”入職高校?“之所以做出這樣的決定是因為想要拓寬人生的寬度,嘗試以前不曾接觸過的領域,探索一些不可能性,能夠將自己的技術經驗積累傳授給更多的年輕一代。”孫兵說,從有了想法到真正入職南信大,他用了兩年多時間進行思考和抉擇。

孫兵清晰地記得,2019年年底,南信大人事處的相關負責人主動向他拋去橄欖枝,時隔半年,經過多次溝通交流,通過學校多輪面試,但一直未能到學校報到。“因為當時剛巧承擔了網絡安全領域方面的專項工作,2021年初啟動了工作交接,一直到同事能完全接手,才下定決心離開華為,2022年1月正式加入南信大。”讓孫兵感動的是,在這期間,南信大拿出了十足的攬才誠意和耐心,發放Offer后一直在等他。

孫兵的到來解決了當時華為實驗班專業實驗室的建設難題,在他的幫助下,專業實驗室建設方案順利完成,通過專家論證,進入招投標和建設落實階段。自這以后,孫兵就負責起了華為實驗班的人才培養和專業課授課工作。在華為,孫兵需要攻克的是一個個技術難題,在學校,他的重心是圍繞華為實驗班本科人才培養和教學工作,思考如何將產業前沿知識融入學生的課程,在新工科拔尖人才培養領域申請了多項省級“重中之重”項目和重點課題。

在南信大,人才培養方案的制定堅持“兩年一小修,四年一大修”原則。2022年,孫兵參與了華為實驗班人才培養方案的修改,新建《網絡安全技術與應用》課程,并根據學生的知識基礎,對原有的《下一代互聯網技術》等課程進行內容優化。

孫兵介紹,今年,他作為主要負責人對華為實驗班的人才培養方案進行較大調整,根據2023年立項的教育部—華為產學研合作協同育人項目,引入華為智能基座2.0前沿技術理論和實驗課程資源,“這其中包括機器學習、下一代互聯網、數據中心網絡技術等,將產業前沿技術理論和實驗課程資源引入至高校,同時邀請產業高級研發工程師進校授課,讓學生在本科階段就能接觸前沿技術和產業應用,培養他們創造性解決產業現場問題的工程思維能力,實現新工科人才卓越化、個性化發展。”

帶著學生從“黑屋子”出發,不斷拓展新的研究領域

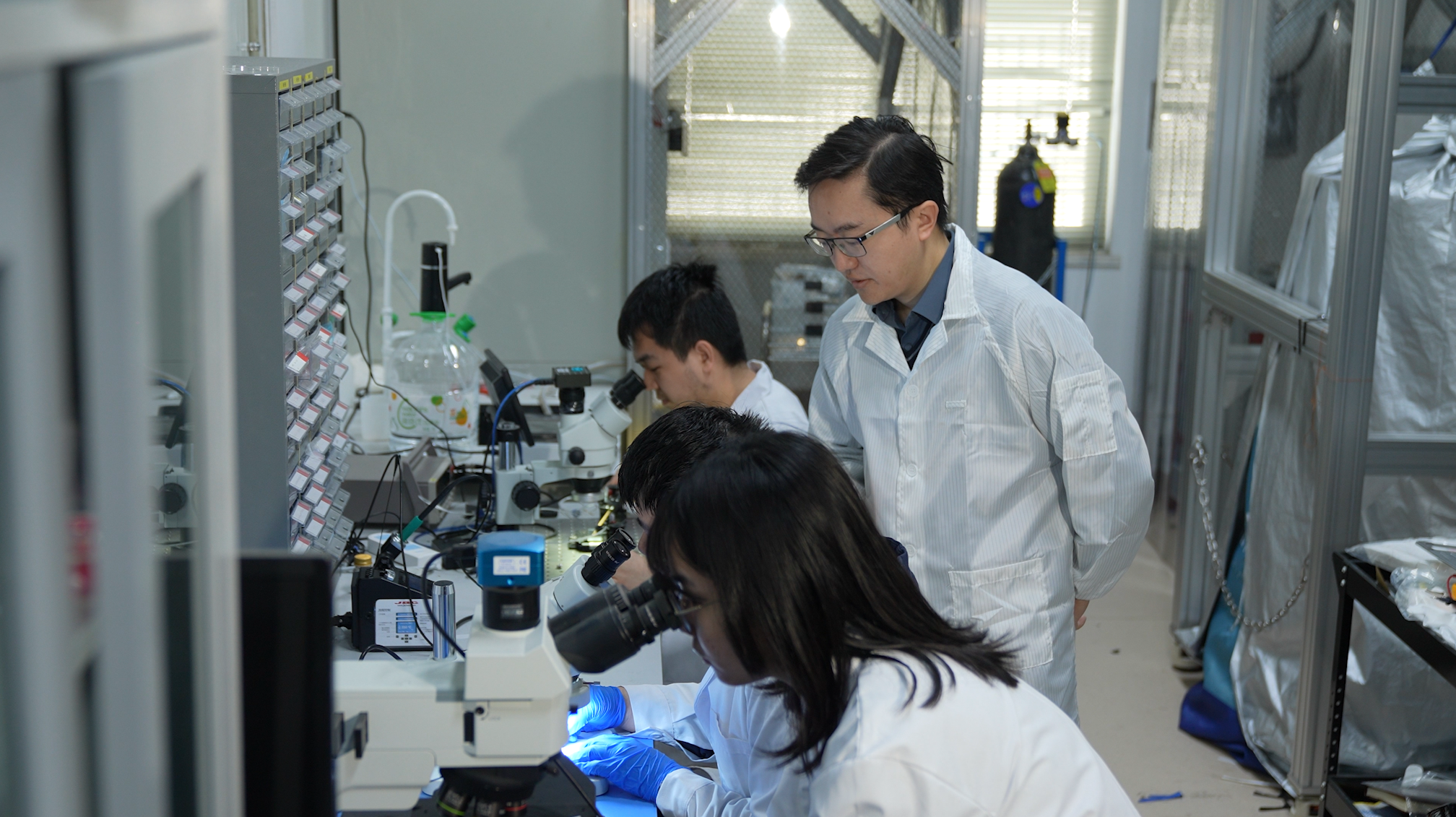

“7:10升磁場”“23:30開始低溫電子研究”“2:49降磁場”……在南京大學量子極端測量實驗室,經常能看到物理學院教授,博士生導師杜靈杰帶領學生做實驗的身影,外行人對這些數據不知所以,但杜靈杰卻樂在其中。今年3月,國際頂級學術期刊《自然》刊發了杜靈杰團隊最新科研成果:首次觀察到在凝聚態物質中的引力子。而這樣一項在學術界引起轟動的實驗成果便是在量子極端測量實驗室內完成。

從小就喜歡刨根問底的杜靈杰一直是“別人家的娃”,本科時,就讀于南京大學理科強化部,讀研階段,選擇了量子物理方向。為了拓展研究視野,博士后階段,他開始嘗試全新的光學實驗研究,接觸分數量子霍爾效應。

2019年,杜靈杰與合作者首次在光學觀測中發現分數量子霍爾效應中出現了一種新型的集體激發,即大量電子集體性的能量躍遷。該工作被理論物理學家認為可能是分數量子霍爾引力子存在的證據。也正是在這一年,杜靈杰結束在哥倫比亞大學的博士后研究工作回到母校南京大學物理學院任教。

回來的第一件事就是建立南京大學量子極端測量實驗室,打造了一間可以將溫度、磁場、震動等實驗條件推向極致的“黑屋子”,隨后他又帶領團隊從無到有,在3年時間內自主設計、集成組裝了一套極低溫強磁場共振非彈性偏振光散射系統。這一實驗利器長約8米、寬約5米、高約9米,如同超大號“顯微鏡”,各項指標達到世界領先水平。

2022年下半年,超大號“顯微鏡”正式運行,杜靈杰和團隊成員反復對比大量數據,終于從海量數據里發現了引力子激發的微弱信號,然而,凝聚多年心血的論文卻被《自然》退回,理由是“證據不足”。面對研究中難啃的“硬骨頭”,杜靈杰選擇迎難而上,他重新設計實驗,亮出新證據,從自旋、動量和能量角度充分提供了引力子激發的實驗證據,回應此前的質疑。

科研做得好,學生也帶得好。作為導師,杜靈杰堅持以學生為中心,認真了解、深入剖析學生的特點和優勢,因材施教,深度激發學生的最大潛能,開辟學生的成長成才之路。回國以來,杜靈杰手把手帶著學生由“黑屋子”出發,逐步走向光亮處。當被問及未來的研究方向時,他表示,“對純粹的物理世界的興趣,引領著我不斷去拓展新的領域,研究新的課題,探索自然科學的奧秘。”

實訓內容貼合生產實際,以企業高標準嚴格要求學生

8月30日上午,南京工業職業技術大學工程技術實訓中心不時傳來機器運作的轟鳴聲,2023級機械設計制造及自動化專業學生張慶林和智能制造工程技術專業學生司雨洋正全身心投入到零部件的打磨制作中。天氣炎熱,人稍微站一會就熱得滿頭大汗,更別說一直在工作的他們。為了全力備戰技能競賽,兩個小伙子一個暑假幾乎就泡在學校,與他們一起并肩作戰的還有指導老師周聰。

“這個制作的零部件做得不錯,但還是有點小瑕疵,孔位置稍微偏了些,繼續加油。”新鮮“出爐”的零部件才交給周聰,他一眼就看出了問題所在。在學生眼里,周聰非常嚴謹,以企業生產0.02毫米公差的高標準嚴格要求他們,在他的指導下,兩人不僅克服了技術難題,還成功掌握了復雜零件的加工技能。

周聰是誰?他擁有多重身份,他曾是南京工業職業技術大學機械工程學院的一名學生,畢業后他進入徐工集團成為一名一線工人,在13年間,憑借著高超技藝先后獲得“全國技術能手”“江蘇省五一勞動獎章”等榮譽,如今他又以高級技能人才的身份重返母校,擔任工程技術實訓中心的專任教師。

在徐工集團,周聰主要負責起重機核心零部件的加工,如起重臂上的銷軸以及控制起重臂伸縮的缸頭體等,這些部件的加工精度要求極高,需控制在0.02毫米的公差范圍內。“拿到圖紙后首先要進行分析,了解零件的功能、關鍵尺寸,再決定采用什么樣的加工工藝。”在加工過程中,對于新產品,周聰堅持“試切先行”的準則,通過試切驗證程序的正確性和圖形間的位置度,“從粗加工、半精加工到精加工,不是一次就能到位的,在加工過程中要進行多次測量與補償調整,確保零件精度達標。”

在周聰看來,工匠就是要把一件事情做到極致,不能有任何的馬虎和松懈。早上8點半到崗,加班到深夜是常態,因為在生產一線看得更多,鉆研夠深,周聰總是能在最短時間內加工出精度最高的零部件,遇到問題,他也總能快速反饋給設計者,并協助處理,給出最佳解決方案。

2022年9月,周聰被母校聘為專任教師,完成從一線工人到老師的身份轉變。作為指導實訓的老師,周聰的目標是讓學生愛上動手,加強產教融合,引導他們投身技能崗位一線。“臺鉗是工廠里的通用夾具,由活動鉗口、固定鉗口、底座和絲桿等部分組成,通過小臺鉗的制作,讓學生更加了解它的結構和用途。”課堂上,周聰先讓學生了解所做夾具的結構和應用場景,再指導他們進行實操。

讓學生愛上動手是第一步,他們所學知識和企業需求無縫對接才是關鍵。“學校與一些先進企業建立了合作關系,如北京精雕集團、南京高速齒輪制造有限公司等,定期安排教師去交流學習,了解最新的設備使用情況和加工技術。空閑時,我也會回到徐工集團,了解最新技術。”在日常教學中,周聰會詳細介紹設備在企業中的實際應用場景,以及它們所生產的零件類型和加工方法。“在當今快速變化的制造業環境中,無論是管理、研發還是設計崗位,都離不開對一線生產流程的深刻理解。這種貼近實際的教學方式,不僅激發了學生的學習興趣,也讓他們對未來職場有了更加清晰的認識和期待。”

南京日報/紫金山新聞記者 何潔

實習生 閆瑞