【繽紛·長江】

長江流域,中國近代民族工業的起源地。在長江之濱,隱匿著一段段輝煌的工業傳奇。這里,曾鑄就民族工業的脊梁,長江奔流,它們見證了時代的變遷,也孕育著新的希望。如今,從廢棄的廠房到創意園區,從斑駁的機器到文化符號,這些工業遺產地的改造與復興,成為時代發展的生動注腳,也凝聚著今天的人們對歷史的致敬和對發展新質生產力這一新的時代命題的探索。站在新時代新征程的起點上,中國工業發展的浩瀚長卷,正等待我們去續寫新的華章。

對話嘉賓:

嚴鵬 華中師范大學歷史文化學院教授、中國工業文化研究中心副主任

賀云翱 南京大學歷史學院教授、博導,南京大學文化與自然遺產研究所所長

戴吾三 清華大學深圳國際研究生院社會科學與管理學部教授

張繼才 武漢工商學院馬克思主義學院院長、教授、博導

黃正平 張謇商業與經濟思想研究中心主任

宋建中 國防科技工業軍工文化專家、晨光1865金陵兵工講述人

張正榮 陵川機械廠退休職工

萬里長江,民族工業在此濫觴

長江文化觀察團:相比古代文化遺產,工業遺產要年輕得多,自晚清“開眼看世界”,到漢陽鐵廠、大生紗廠等一批“官辦”“民營”工業的誕生,中國的民族工業濫觴至今也只有一百多年的歷史,這其中大部分重要工業集中在長江流域,長江對于民族工業的誕生具有怎樣的意義,民族工業又怎樣反哺長江流域的經濟社會發展?

嚴鵬:鴉片戰爭后,中國對外貿易重心逐漸從以廣州為中心的珠三角轉移到長江流域,特別是今天的長三角地區,有利于吸納更多生產要素。追根溯源,是自明清以來,長江中下游,素有“魚米之鄉、衣被天下”的富庶之名,相比廣州,蘇州、上海乃至漢口擁有更好的經濟腹地,人口密集,市場支撐潛力巨大,且長江沿岸手工業發達,擁有誕生產業工人的良好基礎。加之長江水量充沛、江面廣闊,全年可通航,具有運輸成本優勢。此外,晚清眾多洋務派大臣在長江流域主政,因此,綜合各方面因素,長江流域是中國民族工業發源地。

漢陽鐵廠老照片 資料圖

張繼才:近代化是工業社會取代農業社會的過程,其核心是工業化。作為洋務派代表人物之一,張之洞所創辦的漢陽鐵廠是中國第一家鋼鐵企業,這座矗立在武漢長江邊的鋼鐵廠不僅是亞洲之最,也被西方視為中國覺醒的標志。自1894年投產后,幾經改造、合并,產能提升到日產鑄鐵400至450噸。時人記載:“漢陽鐵廠所煉之鋼,質地甚佳,較諸泰西所出之鋼,有過之無不及。”借助長江水運之便利,其所煉鋼鐵不僅在國內暢銷,而且行銷日本、俄國、美國、澳大利亞等國家。

張之洞在武昌的外事活動(圖中行拱手禮者為張之洞) 資料圖

張之洞創立的較完備的工業體系大大提升了長江中游的經濟地位,推動了武漢和湖北的近代化。湖北近代化起步較晚,落后于發達省份30年,但它后來居上,清末,武漢工業規模和對外貿易僅次于上海,“駕乎津門,直追滬上”。

黃正平:“馬關條約”之后,國家財政資金短缺,“官辦”工商企業步履維艱,洋務派鼓勵民間投資,張謇和他的大生紗廠,就誕生于這一時期,且具有特殊的示范意義。

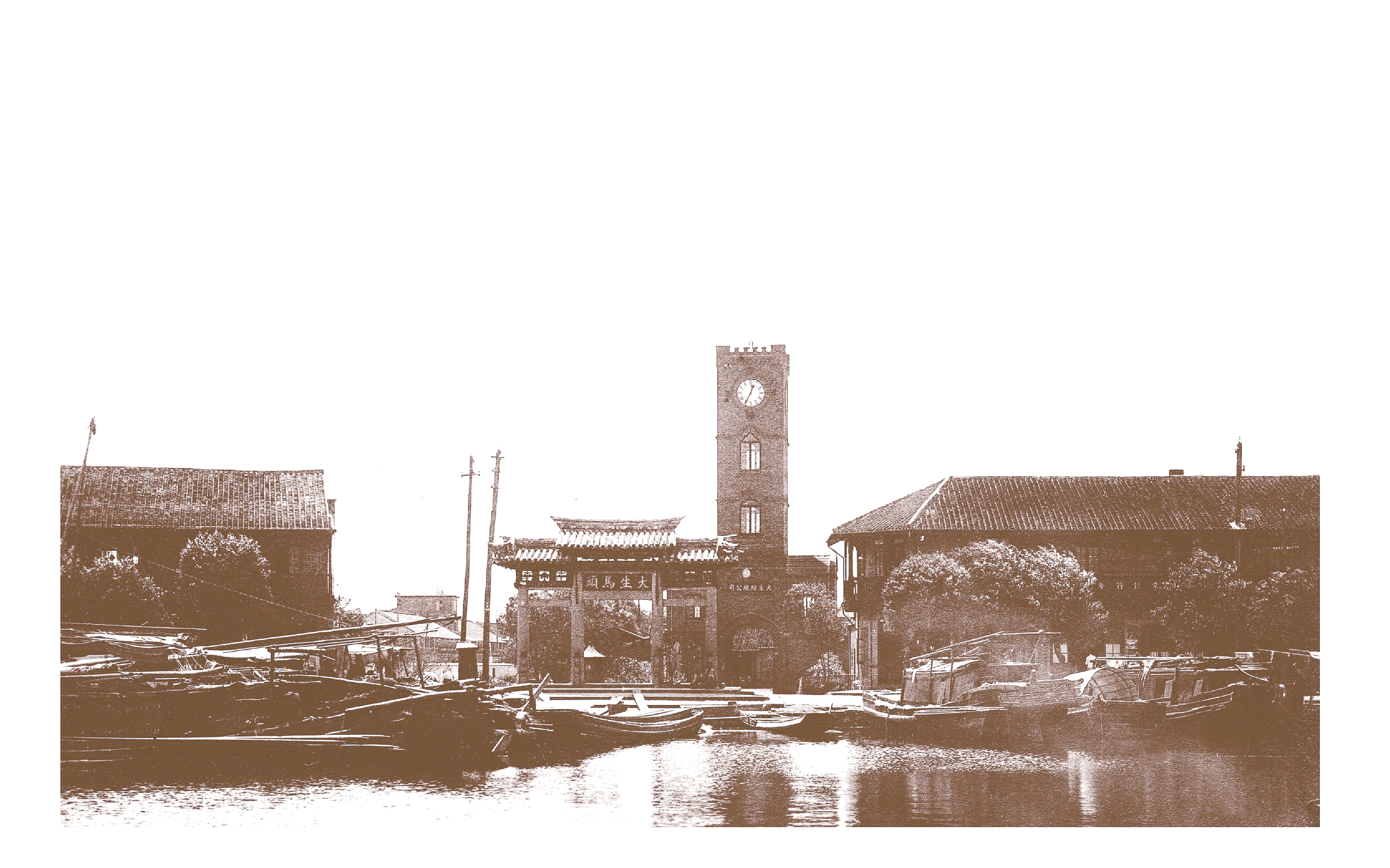

大生紗廠門前的大生碼頭老照片 南通·1895文化創意產業園供圖

大生鐘樓 陳越攝

張謇所處時代,正遇“千年未有之大變局”。棄舊趨新的張謇,本是舊社會的人物,卻有新時代的氣象。特別是以狀元的身份投資建廠、實業救國,對讀書人的影響力巨大。

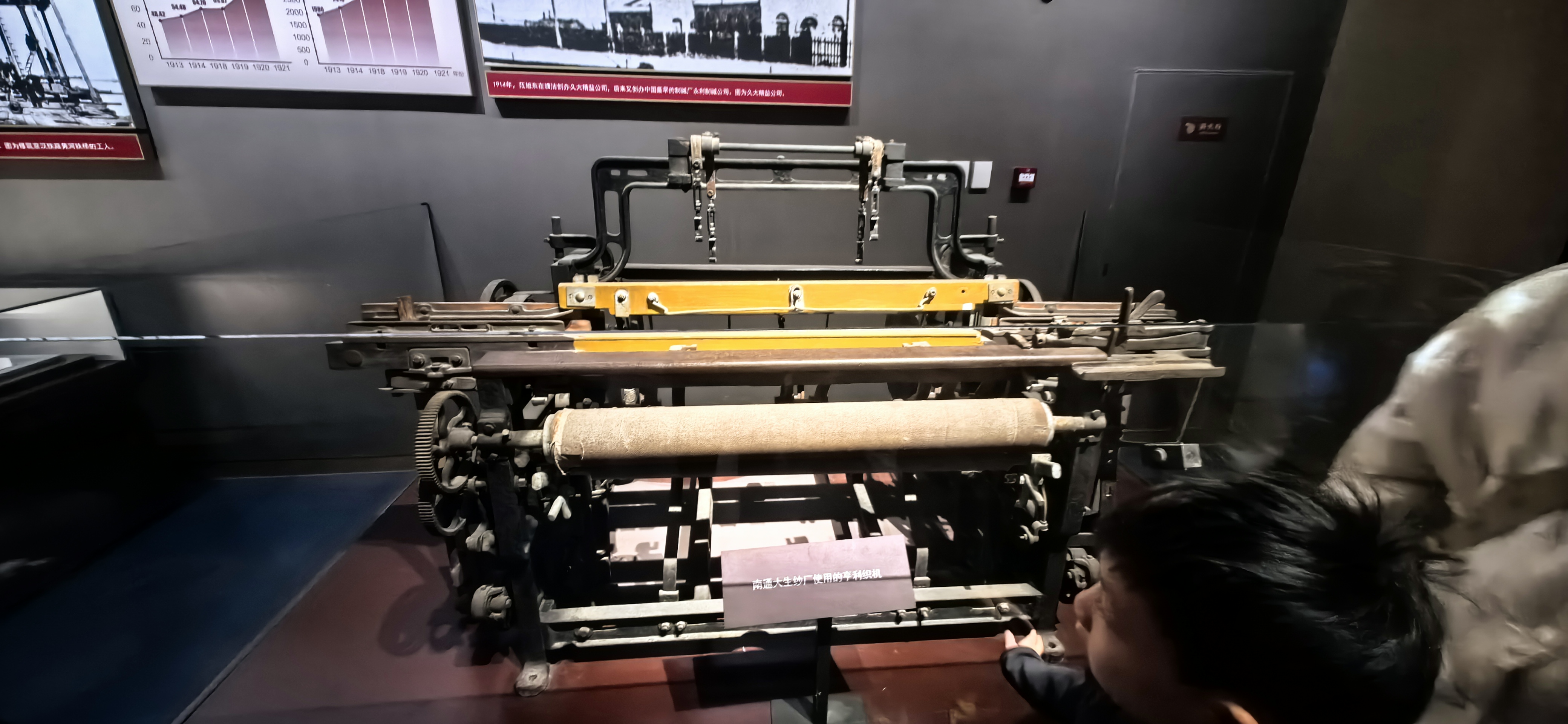

南通大生紗廠使用的亨利織機 黃正平供圖

1895年,張謇在“設廠自救”的浪潮中開始籌辦大生紗廠。廠名寓意就是“天地之大德曰生”。后來張謇又相繼辦成大生二廠、大生三廠、大生八廠等近代紡織廠,從而奠定了南通中國民族紡織工業發祥地、紡織之鄉的歷史地位。得長江水運之利,以及經濟腹地深厚、手工業基礎雄厚等條件,張謇一生創辦了100多家企業,涵蓋工業、農業、商業、金融、交通、工程,以及幾百所學校,可以說,長江邊的南通被稱為“中國近代第一城”,正是因為深深印刻著張謇的痕跡。更重要的是,張謇和他的一系列創業舉動,創造出一種新的工業化時代的文化,改變了當時人們對工業化、現代化的認識,帶動了長江沿線滬蘇錫常的近代化之路,以至于今天長江三角洲仍是經濟活躍度最高的地區之一。

在長江之濱,筑起工業長城

長江文化觀察團:20世紀上半葉,本就步履蹣跚的民族工業遭遇抗日戰爭全面爆發,上演了一場舉世罕見的工業內遷。新中國建立后到1960年代,國家提出“三線建設”,推動東部地區工業內遷。長江在兩次內遷過程中發揮了怎樣的作用,內遷對今日東西部經濟格局的形成又有著怎樣的影響?

戴吾三:抗戰時期的工業內遷意義重大。全面抗戰打響后,鋼鐵機械、化工產品的生產至關重要,而在當時,重工業恰恰集中在長江三角洲沿海沿江地區,因此,從1937年全面抗戰爆發到1940年夏天,國民政府和廣大愛國工商人士,共同發起組織了一場規模浩大的經濟內遷運動,將沿江沿海工業遷往我國西南等內地。

眾多企業沿長江一路向中上游內遷,先到武漢,至1938年3月,各地遷漢工廠還未復工之時,“武漢會戰”已迫在眉睫,于是遷漢工廠及武漢當地企業,再次取道長江航路入川。當時國民政府的招商局主要負責從上海到武漢的水上運輸,而再往上行,主要靠民族企業家盧作孚創建的民生輪船公司。盧作孚坐鎮宜昌,指揮船只搶運,40多個日日夜夜,演繹了中國版的“敦刻爾克”,這是抗戰史上的重要一頁。

到1940年工業內遷基本結束時,長江流域從湖南到四川、重慶,乃至沱江及岷江流域,形成了電力、鋼鐵、兵工、水泥等工業區。

“金陵制造局”牌坊 晨光1965文化創意產業園供圖

工業內遷促進了大后方工業的發展,有力地支持了抗日戰爭的勝利,長江水運是內遷最主要的交通方式,長江流域的四川(含重慶),是“天府之國”,人口、農業相比其他省份有著天然的優勢,這也是其成為當時戰略大后方中心的原因之一。

宋建中:今天南京的晨光1865文化創意產業園所在地,就是1928年建立的“金陵兵工廠”舊址,其前身可以追溯到1865年李鴻章創辦的“金陵機器局”。當初李鴻章選址在中華門外、秦淮河畔,就是因為秦淮河是長江支流,利用長江水運能便利進出原料和產品。

抗戰時期,“金陵兵工廠”加入內遷大軍,其“后代”分支,像許多內遷工業企業一樣,沿著長江,構建了一條“工業長城”——

沿江遷至重慶的“金陵兵工廠”成立了第二十一工廠,直到1946年,一部分又沿江遷回南京成立第六十工廠,到1953年成立南京晨光機器廠,這是當時新中國唯一一家迫擊炮研制生產基地。1965年“三線建設”時期,晨光機器廠迫擊炮生產線又沿江西遷至重慶,成立陵川機械廠。1996年南京晨光機器廠改制為南京晨光集團有限責任公司,留在重慶的第二十一工廠,現為重慶長安工業集團。

張正榮繪畫《陵川記憶》局部 張正榮供圖

張正榮:我算是“金陵兵工廠”西遷的見證者。1940年我出生于南京,1958年進入南京晨光機器廠工作,1965年響應國家號召報名支援“三線建設”,跟著工廠西遷至重慶陵川機械廠,和我一起西遷的是我們廠的迫擊炮生產線。僅用一年時間,廠區就在重慶建成投產,第一批63式60毫米迫擊炮成功下線并通過驗收,贏得了“三線第一炮”的美名。

嚴鵬:“三線建設”把現代工業基本要素帶到了西部,這讓之后的西部開發有了可以依托的抓手。改革開放后,長江流域的“三線企業”,和轉移至甘肅、青海的三線企業相比,其腹地廣、基礎深厚、運輸便利的優勢就顯示出來了。

長江兩岸,破舊廠房化身文化符號

長江文化觀察團:百年風云,當年的老廠房很多成了工業遺產,它們從“沉睡”中醒來,化身個一個個有溫度、有故事的文化街區、創意園區,我們該如何更好地實現工業遺產的保護傳承與合理利用?

賀云翱:工業遺產和所有文化遺產一樣,具有不可再造的特殊價值。文化遺產的保護和利用,嚴格意義上是一項創新性事業,它賦予“古老”以新的認識、新的價值、新的生命,以恢復遺產的青春,讓它走進當下和未來生活。““

浦口火車站新貌 南京揚子國資集團供圖

比如南京長江邊的浦口火車站,是國家級文保單位,有著百年歷史積淀,同時也是朱自清先生《背影》的現實發生地,今年10月開街的南京“浦口火車站街區”,以《背影》為主題進行文化開發,短短兩個月,已接待游客超百萬人次,甚至吸引央視前來拍攝。

無錫中國民族工商業博物館內部 無錫中國民族工商業博物館供圖

這個例子說明,保護的前提下講傳承、開發,更強調遺產的非物質性,從這個維度來說,現在很多工業遺產改造成博物館,比如在漢陽鐵廠基礎上建立的張之洞與武漢博物館、在無錫榮氏家族企業無錫茂新面粉廠老建筑基礎上建立的無錫中國民族工商業博物館等,把歷史時空與現代生活時空有機結合在一起,就把歷史拉進了當下,它會恢復人的記憶,觸發人的情感,賦予遺址地新的時代意義。

嚴鵬:從工業遺產保護與利用的辯證關系上說,要在保護的基礎上利用;同時,利用好了才是真正的保護。工業遺產往往體量大、維護成本高,不可能完全靠財政撥款,因此引入新產業、新業態,比如開發成各種文化創意產業園區,用新的產業進行迭代,形成造血能力,以此實現更好的保護。

大生第三紡織公司圖 黃正平 供圖

另一種保護開發,是挖掘工業遺產的非物質文化價值。工業遺產是中國走向現代化的歷史見證,老廠房、老設備所承載的精神通過檔案、口述等方式保存下來,會對還在進行生產的那部分企業,塑造并形成企業文化,激勵其繼續發展,讓員工意識到這些有形的廠房是企業文化的載體,反過來會對這些廠房進行主動保護。

工業文化旅游是工業遺產發揮核心功能的重要途徑。沒有知識背景的游客,看到某個園區保留下的廠房,只是看個新鮮,拍幾張照片打個卡,如果以某種更沉浸地方式讓人們了解其歷史,以及它對中國的現代化作出過怎樣的貢獻,那么意義就不同了。

浦口火車站街區 南京揚子國資集團供圖

賀云翱:隨著智能化生產力的來臨,人的很多體力型勞動被更先進的智能生產力所取代。這種狀態下,人們越發需要文化遺產,需要開發新的文化資源和精神生產領域,需要美好的精神生活和文化型消費。在時間尺度上,變化是永恒的,但美好的感情和珍貴的資源能常伴人心,所以,作為未來的“剛需”,工業遺產在這方面將會發生難以想象的作用。

記者手記>>>

知其所來,明其將往

尋訪長江畔的工業遺產,是從晨光1865文化創意產業園開始的,保存完好的“機器左廠”,如今已經成了廠史陳列館。

百年軍工,分分合合,一部春秋。

這段歷史中,“金陵兵工廠”廠長李承干是關鍵人物,李承干秉承實業報國的信念,推行技術革新,僅用5年時間,就把這個清末遺留下來的老舊企業,改造成為民國時期輕武器生產的骨干基地,抗日戰爭爆發后,他創造了僅用三個月的短暫時間將全廠設備、原材料和數千職工及其家屬悉數搬遷重慶并率先復工的奇跡,可以說他對長江上下游的工業基礎建設作出了巨大貢獻。

這段歷史其實離我們并不遙遠,晨光廠老員工子弟鄭洪泉,就是歷史的見證人。

年過九旬的鄭洪泉,童年就隨父母和老廠長李承干內遷到重慶,或許正是這段特殊的經歷,讓后來成為重慶師范大學教授的他,寫出了《李承干傳》一書,該書成為重慶長安工業集團、南京晨光集團公司和重慶理工大學的廠史和校史讀物。而鄭老的胞弟鄭洪義也在多年前于南京晨光廠退休。在過去的半個多世紀里,兄在長江頭,弟在長江尾,他們雖相隔千里,卻共飲長江水,就像長江上下游那些工業遺產一樣,有著共同的血脈基因。

見證歷史尚未走遠的還有張正榮老先生。在南京晨光廠工作8年,又在重慶陵川機械廠工作近40年,退休后張老隨廠遷居成都,盡管已84歲,但一口清亮的南京話,將長江上游的巴蜀與下游的金陵串聯了起來。

1998年開始,張老用4年時間把陵川機械廠繪入20米長卷《陵川記憶》畫作中,成為一份珍貴的歷史記錄。

人常說,知其所來,識其所在,才能明其將往。長江,這條中華民族的母親河,不僅孕育了燦爛的文明,也見證了中國百年工業的發展與變遷。從金陵機器局到晨光1865產業園,從金陵煙雨到巴山蜀水,歲月無聲地走過,曾噴吐出遮天蔽日濃煙的高大煙囪,那些沉默的廠房、斑駁的機器,抖落身上的塵埃,如今已變身為博物館、文創中心、文化空間,履行起新的使命——當新質生產力的時代浪潮洶涌而至,中國工業發展活力澎湃,長江兩岸又會上演哪些精彩的故事,且聽下回分解。