來源:4月12日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者王圣志 蔣芳 朱國亮

“買田陽羨吾將老,從初只為溪山好。”瓊林宴上的“雞黍之約”,開啟了北宋大文豪蘇東坡與宜興不解之緣。此后經年,蘇東坡流連“陽羨山水甲江南”的湖山之美,更“眷此邦之多君子”的人情之暖,傳為佳談。

東依太湖,南接天目,宜興自古就是山水清麗、人文蔚起之地。這方水土成就了匠心與文心、技術與藝術的殊妙結合,崇文重教與務實爭先相得益彰,走出百余名大學校長、萬余名教授、32名兩院院士,經濟實力久居全國百強縣前十之列。

君子之風,山高水長。這座江南小城,正守護一方山水之美,傳承一地厚道之風,厚積一域創新發展之勢,不斷書寫城以文興、業因文盛、人以文立的時代新篇。

??江蘇宜興,UCCA陶美術館。新華社記者蔣芳 攝

紫玉金砂淬新火

乍暖還寒的初春,丁蜀鎮上的長樂弘陶莊晨霧氤氳。早上7點不到,國家級非遺傳承人徐秀棠已經坐在了工作臺前,戴著老花鏡,細細打磨一件紫砂雕塑的小樣。工作室的窗臺上,各式各樣的紫砂小品妙趣橫生,窗外小橋流水、小舟閑掛。

88歲的徐秀棠出生于陶藝世家,不僅精通制壺,更將繪畫、書法、詩文、雕塑融入紫砂工藝。“絞泥工藝中的陰陽相生,方器制作里的方圓之道,花器塑形時的師法自然,這是泥土里生長出的東方美學。”徐秀棠說。

在中國制陶歷史的長河中,起源于宋元、成熟于明代的宜興紫砂稱得上“后生”,何以人文積厚、魅力獨具?

走進中國宜興陶瓷博物館一探紫砂發展脈絡:4000年前出現類似文字的陶符;魏晉多用青瓷,宋代陶興;“東坡提梁壺”與北宋文豪蘇軾演繹動人傳說;明代供春制作了樹癭壺,開啟紫砂藝術化;當代大師顧景舟以傳統光素器見長……“紫砂是傳統文化活態傳承的載體,也是中華文明‘器以載道’的縮影。”中國宜興陶瓷博物館副館長朱軒林說。

在宜興市美術館則能看見匠心背后的美學積淀。徐悲鴻筆下奔馬栩栩如生,融合了中西繪畫技法,注重寫實,更傳達精神;吳冠中兼習水墨畫、油畫,寥寥幾筆畫出最美江南……吳大羽、錢松喦、尹瘦石等皆自成一家,為中國現當代藝術添風加翼,也對家鄉紫砂陶藝的審美產生深遠影響。

“20世紀外來文化影響巨大,本土中國畫何去何從?徐悲鴻、吳冠中等一批宜興籍畫家通古今之變、成中西之美,將中國畫推向了一個新的高度。”宜興市美術館館長杜雪之說。

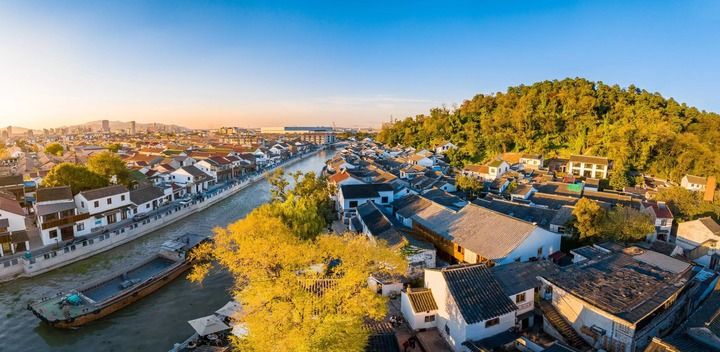

蜀山腳下,一條老石板路沿著蠡河延伸,一片白墻黛瓦。古南街的人間煙火,凡人瑣事,娓娓道來著紫砂歷久彌新的故事。

徐秀棠曾經生活在這條街上,與顧景舟等紫砂大家比鄰而居。明清以來,古南街一直都是紫砂生產、貿易集中區——清晨,一片瓦頂中,遠遠聽到鋼琴聲;白天,推開店門,店家邀你坐下邊品茶、邊賞壺,閑聊中愉快地敲定一筆生意;夜里,制壺匠人加緊趕活,直至深夜……

??這是江蘇宜興丁蜀鎮古南街。(劉政攝)

這幾年,丁蜀鎮上的“外地人”越來越多。在古南街一場雅集上,記者偶遇了來自山東日照的厲上清、安徽人開四海和江蘇連云港人姜婷等。他們中的年長者在宜興已經30多年,最小的90后姜婷創業也有3年。“像我們這樣因為學藝留下的,都叫‘宜漂’。”厲上清說。

在紫砂九雋陶藝創意空間,9位中青年陶藝師的集體展覽正在舉行,風格鮮明、異彩紛呈。召集人史小明是江蘇省工藝美術大師,他說:“不講門戶、不傍名人,可以把我們這群人看作學術互助團體,是新技藝的組合。”

紫砂行業不排外,不管是陶藝世家,還是美院畢業,或是想學一技之長的新手,都能各安其所。目前,“宜漂”已近10萬人,成立于2020年的全國首個紫砂產業抖音直播基地已入駐企業超8000家,從業人員近5萬人。

匠心與文心碰撞,守正創新與開放包容兼得。清明小長假,宜興丁蜀的陶二廠文化街區迎來如潮人流,處于街區核心位置、由日本建筑師隈研吾設計的UCCA陶美術館也拉開了新展帷幕。從這里出發,古龍窯、紫砂廠、古南街、黃龍山……以陶文化地標為脈絡,串聯起紫砂的前世今生,勾勒著城市文化底色。

宜興市文體廣電和旅游局局長王賽軍說:“代有新品,代有新意,代有新人,這是紫砂陶藝發展的寫照,也是宜興文脈綿延不息的象征。”

十萬青衿志凌云

1978年春天,全國科學大會在京開幕。北京大學校長周培源、清華大學校長蔣南翔、南京大學校長潘菽、天津大學校長史紹熙、吉林大學校長唐敖慶等五位宜興人同臺亮相,留下“教授之鄉”的高光時刻。

近日,一場“鐘秀陽羨無雙國士——宜興籍兩院院士史料展”正在宜興市博物館展出。新中國成立以來,宜興走出了32位兩院院士、120多位大學校長、10000余位教授副教授,“兄弟校長”“一門七博士”等故事引人關注。“院士們的籍貫具體到了鄉鎮街道,好多觀眾看了后都感嘆,此地真‘卷’。”講解員說。

??江蘇宜興,太華鎮太平村茶園竹林的航拍場景。(徐瑨攝)

一座小城何以人才輩出?記者在宜興調研時,試圖尋找答案。

宜興地方志記載,當地有四位狀元,十位宰相,三百余位進士,“一門九侯”“四代英杰”“一邑三魁”傳為美談。《塍西村志》記錄下當地辦私塾的歷史,本地望族在宗祠、廟宇設館,聘請德高望重、有一定學識的賢士為塾師,本族子弟可免費入學。

“一座城市內在氣質,往往在細微之處可察。”徐秀棠說,長樂弘陶莊收藏了一塊碑,上面刻有“有糟踏文字的行為,請求飭令整頓、禁止”等字句,碑文內容是當地官員要求手工業者不得在陶瓷上隨意刻字,以免打碎后被隨意踩踏,違者要受到處罰。

如今,“陶都英才”政策矩陣把尊重人才與知識寫進了每條細則。設立“愛才節”,打造人才的專屬節日;發放陶都英才卡,服務觸角延伸至醫療、教育、金融、生活等全方位;成立1億元陶都英才創業投資基金,牽手18家基金公司成立創投聯盟,組建人才金融服務聯盟……宜興以年均增加3家、總量9家的省級院士工作站建設速度,加速引進高層次領軍人才;搭建了近200個省級以上科研平臺,累計吸引超40萬名各類人才集聚扎根。

“宜興始終以開放包容、創新沉穩的城市品格,把科創和人才打造成最具競爭優勢的城市新名片。”宜興籍中國科學院院士、南京大學校長談哲敏說。南京大學宜興環保研究院是南京大學第一個校外產學研實體平臺,深耕20年已建成我國環保領域唯一的國家技術標準創新基地,形成覆蓋全球60余個ISO成員國、800多家國內產業鏈上下游單位的創新合作生態圈,成為環保產業“最強大腦”。

人才第一資源上的獨特優勢,為創新第一動力提供了豐沛的內勁。近年來,宜興全社會研發投入占地區生產總值比重升至3.51%,高新技術產業產值突破2300億元。

??江蘇宜興,窯湖小鎮航拍場景。(何江明攝)

走進寶銀公司的陳列室,上百個專利成果、行業獎項鋪滿了一整面墻。企業從宜興市精密儀器廠起步,依靠690U型管等自主研發產品,承擔了7項863、973項目及國家科技重大專項子課題關鍵材料部件的研發,國內已建、在建絕大多數核電站使用寶銀公司提供的產品,產品市場份額超70%。

一家民營公司如何建成“國寶級生產線”?談及企業34年發展歷程,寶銀公司創始人、總經理莊建新坦言,產品推陳出新、企業爭先進位,關鍵在創新,核心在人才。

產業、創新、人才三個方面“一體貫通”,“3+3+N”現代產業集群加速構建,一批批新一代的創新創業者嶄露頭角。留學歸來的蔣承志帶領遠東控股集團為“華龍一號”等國之重器提供智力支撐;在國合基地,科研人員們“腦洞大開”,引進、自研國內外先進技術,讓一勺“粉末”能變泥水為清水,讓改造后的椰殼能兼具治污和綠化功能……

“所謂一方水土養一方人,歸根結底在于傳承。傳承的不僅是知識、學歷,更是一種對知識極度渴求、對創新志在必得的進取精神與奮斗精神。”宜興市科技局副局長鄧琳瑋說,我們將充分發揮“院士之鄉”資源優勢,努力推進“最強大腦”和“最優平臺”結合,探索科技創新和產業融合新路徑。

一城山水一城詩

一路上,竹海、茶園、村莊、古剎……猶如一幅湖光山色與古韻今風巧妙融合的流動畫卷,逐一在選手眼前打開。參加“陽羨100越野挑戰賽”,奔跑帶來的多巴胺刺激配以如畫風景,令人身心愉悅。

??江蘇宜興,運動愛好者在茶園中跑步的場景。(吳立新攝)

“船入荊溪,意思豁然,如愜平生之欲。逝將歸老……”蘇東坡曾經留下膾炙人口的《楚頌帖》也稱《買田陽羨帖》。如今“人到宜興”,也頗有“船入荊溪”的心境。

隱龍谷是“陽羨100越野挑戰賽”的起點和終點。這里原本是張渚鎮水龍村一個廢棄采石場,曾有30多個開采宕口,山體滿目瘡痍。如今,荒山變青山、宕口建酒店,挖石采礦的村民在服務崗位上“再就業”。

“爺爺、父親都曾經在這里辦企業采石,到了我這一代還是靠山吃山。”隱龍谷文化發展有限公司執行董事殷溱笑著說。賽事舉辦期間,酒店380間客房一房難求。每年音樂節、露營節等活動不斷,皮劃艇、熱氣球、滑翔傘等體育項目豐富,2024年酒店營業額就超過1億元。

作為連續躋身全國百強縣前十的經濟體,宜興與其他位居前列的縣域相比,“鄉”的占比高、“農”的體量大,生態稟賦優越。48公里太湖岸線風光旖旎,20萬畝竹海郁郁蔥蔥,7.5萬畝茶洲連綿不絕。

“肆目如云處,三田大有秋。”唐代詩人蔣防在《秋稼如云》中以波瀾壯闊的詩句,描繪了江南豐收之景。太湖邊的周鐵鎮上,大有秋一期·竺山將唐宋禪意風揉進建筑風格、康養生活,將蘇軾“買田歸老”的夢想變為今天如詩如畫般的景致。

周鐵鎮曾是“化工之鄉”,2007年太湖藍藻危機之后,150多家化工企業陸續關停,取而代之的是低能耗、低排放的智能制造業,著力打造旅游、度假、康養目的地。“以往,每年為壓降碳排放指標發愁。去年,全鎮出售富余排放指標就變現上千萬元,工業和文旅總產值突破250億元。”周鐵鎮黨委書記陳忠強說。

宜興地處太湖上游、長江流域下游,是江蘇“治太守門員”,一舉一動關乎大局。從修復白云山宕口釋放400余公頃耕地,改造青龍山殘崖打造市民公園,到周鐵鎮的鳳凰涅槃……宜興不斷尋求山水城林人和諧共生之道。

如今,宜興已擁有1個國家級旅游度假區、8個國家4A級景區、2個全國鄉村旅游重點村、6個省級鄉村旅游重點村。同時,宜興持續完善綠色發展綜合考核體系,加快推動生態產品總值考核與地區生產總值考核并行的“雙考核”制度,高質量考核中生態環境保護指標占比逐年提高。

文旅深度融合,湖山之美近悅遠來;綠色發展引領,“兩山”轉化漸入佳境。宜興市委書記胡小堅表示,宜興將圍繞“一山、兩湖、三廊”全力構建山更清、水更秀的生態空間,并將燦爛獨特的地方文化、和諧雅致的生活特質與特色秀美的全域景觀融為一體。

“三山兩水五分田”的水墨畫卷上,一個宜居宜業宜游宜養的幸福小城正呼之欲出。